di Nadja Sayej, The Guardian, Regno Unito

Tutti sapevano ma nessuno parlava. Ora la campagna contro gli abusi sessuali investe artisti, collezionisti e mecenati

Quando l’artista statunitense Betty Tompkins frequentava l’ultimo anno di università a Syracuse, nel 1966, uno dei suoi professori di pittura le chiese cosa avrebbe fatto dopo gli studi. “Mi trasferirò a New York e diventerò un’artista”, gli rispose Tompkins, che oggi ha 72 anni. Il professore l’avvertì: “L’unico modo in cui potrai cavartela a New York sarà da sdraiata”.

Tompkins aveva dimenticato questo commento sessista finché, di recente, le accuse di molestie sessuali nel mondo dell’arte hanno cominciato a moltiplicarsi. “Spero che gli uomini che per abitudine hanno approfittato della loro posizione di potere siano preoccupati”, dice. “Spero che stiano ripensando al loro ruolo nel mondo dell’arte. Ma non è detto che lo stiano facendo”.

Da Weinstein a Condé Nast

Le molestie sessuali nel mondo dell’arte non sono una novità, ma sicuramente il caso Weinstein ha dato nuova visibilità al problema. Il collezionista d’arte statunitense Steve Wynn si è dimesso dalla carica di amministratore delegato della sua catena di casinò dopo che il 7 febbraio sono emerse delle accuse di molestie sessuali a suo carico. Un altro collezionista, il canadese François Odermatt, è stato accusato di stupro da una donna e di molestie sessuali da altre undici. La polizia ha indagato sulla denuncia per stupro, che Odermatt ha respinto, ma non ha formulato alcun capo di accusa. Il gallerista e collezionista britannico Anthony d’Ofay è stato accusato di molestie e comportamento inappropriato da tre donne e a dicembre si è dimesso dalla carica di curatore del progetto Artist rooms. Il mercante d’arte di Los Angeles Aaron Bondarof, coproprietario della Moran Bondarof gallery, si è dimesso da poco dopo essere stato accusato di abusi da tre donne.

Non si tratta solo di collezionisti e curatori, ma anche di artisti come Chuck Close, accusato da varie donne di aver fatto avance e commenti inappropriati durante gli incontri di lavoro. In seguito alle accuse, la National gallery of art di Washington ha cancellato una sua mostra. I fotografi Mario Testino e Bruce Weber, accusati di molestie da alcuni modelli, sono stati scaricati dalle riviste di moda pubblicate dalla casa editrice Condé Nast, che in seguito ha diffuso un nuovo codice di condotta per modelle e fotografi.

Alla fine di ottobre del 2017, Amanda Schmitt – una delle donne scelte da Time come persone dell’anno per aver denunciato le molestie sessuali – aveva accusato uno degli editori della rivista Artforum, Knight Landesman. Subito dopo il gruppo di artiste e lavoratrici del mondo dell’arte che sta dietro la campagna We are not surprised (Wans, “non siamo sorprese”) aveva pubblicato una lettera sul Guardian: “Non siamo sorprese quando i curatori offrono mostre in cambio di favori sessuali. Non siamo sorprese quando i galleristi romanticizzano, minimizzano o nascondono il comportamento inappropriato degli artisti che rappresentano. Non siamo sorprese quando un incontro con un collezionista o un potenziale mecenate prende una piega sessuale. Non siamo sorprese quando scontiamo il fatto di non aver ceduto. L’abuso di potere non ci sorprende”. Il gruppo, le cui fondatrici

sono anonime, ha fatto firmare la lettera a migliaia di artiste, tra cui Barbara Kruger e Cindy Sherman. In seguito alle accuse, Knight Landesman si è dimesso dal consiglio direttivo della rivista. Artforum, attraverso il suo sito, ha preso le distanze da Landesman, che rimane comunque uno dei proprietari. Ma l’atteggiamento della rivista nei confronti di Amanda Schmitt è rimasto ambiguo. Così Wans ha pubblicato una seconda lettera che invitava a boicottare la rivista: “Certi contenuti ci sembrano poco

più che una patina di retorica femminista e antirazzista, se gli editori e gli avvocati di Artforum continuano a fare di tutto per cancellare le esperienze di misoginia, molestie e abusi di potere subite da Amanda Schmitt e da tante altre. Siamo stufe delle belle parole e della politica vuota”.

Al di là delle lettere e delle dichiarazioni, per fare dei veri progressi qualcosa deve cambiare. Alexandra Schwartz, una curatrice che insegna alla Columbia university, è stata tra le prime firmatarie della lettera pubblicata sul Guardian. “La lettera invoca il rispetto professionale delle donne nel mondo dell’arte”, ha detto. “Bisognerebbe mettere a punto delle procedure e dei protocolli per casi del genere, anche in altri settori. Le grandi istituzioni, come l’Association of art museum directors o la American alliance of museums, potrebbero tracciare delle linee guida”. Così le lavoratrici nel campo delle arti sarebbero protette. “Quando avevo vent’anni nel mondo dell’arte si dava per scontato che avresti subito delle molestie”, dice Schwartz. “Ora si può rivendicare il diritto a non essere molestate”.

Non fermarsi

Secondo l’artista femminista Judith Bernstein la lettera del Wans è stata un passo necessario. “Sono solidale con tutte le persone e con tutte le istanze portate avanti da questa lettera dal respiro così ampio”, ha detto Bernstein. “Nei miei cinquant’anni di attività ho subìto discriminazioni, soprattutto

per le mie opere dal significato più esplicitamente sessuale e politico. Da Obama a Trump c’è stata una recessione, ma questa tempesta deve mantenere la stessa intensità”. La solidarietà suscitata dalla lettera dev’essere sfruttata, quindi, per quella che Natasha Le Tanneur, fondatrice dell’impresa ArtPaie che offre strumenti finanziari per il mercato dell’arte, definisce una “crescita condivisa”, fondamentale per “ridefinire comportamenti che non possono più essere tollerati”.

Coralina Rodriguez Meyer, un’artista che vive a New York, ribadisce la necessità di mettere in campo nuove procedure. “Un modo per lasciarsi alle spalle le prevaricazioni e rendere il mondo dell’arte un posto migliore è sentirsi più a proprio agio con la complessità e la diversità”, dice Rodriguez Meyer. Secondo lei questa battaglia deve riguardare ogni tipo di discriminazione. “Il pensiero intersezionale, non binario, e l’impegno politico aiuteranno visitatori, curatori, critici, collezionisti, istituzioni e opinione pubblica a riflettere sulla propria posizione nella società, che dovrà essere più solidale e democratica”. Anche la struttura dirigenziale nelle istituzioni artistiche deve cambiare. “I direttori delle istituzioni dovrebbero assumere personale più eterogeneo e i curatori delle principali istituzioni

dovrebbero andare a scovare artisti che lavorano al di fuori del sistema della Ivy League, cioè fuori dalle élite culturali istituzionali, o anche solo meno attivi sui social network”, spiega.

Anche Betty Tompkins, che può vantare un profilo artistico internazionale, riconosce che è il momento di cambiare: “Una delle cose più positive scaturite dal movimento #MeToo è la cornice e il vocabolario che ha offerto a iniziative straordinarie e che secondo me in passato non c’erano”, ha

detto. “Ora molte donne sono sulla stessa lunghezza d’onda. Già solo questo è un grande passo avanti”.

(Internazionale, 13 aprile 2018)

TERESA MARGOLLES

28 Marzo 2018 –

Padiglione d’Arte Contemporanea

Via Palestro, 14, 20121 Milano MI

Violenza, disuguaglianze, crimine organizzato. Il PAC presenta la personale dell’artista messicana Teresa Margolles, che con il suo stile minimalista ma di forte impatto testimonia le complessità della società contemporanea.

a cura di Diego Sileo

Il PAC di Milano presenta la personale di Teresa Margolles (Culiacán,1963), artista messicana che vive e lavora tra Città del Messico e Madrid. Con una particolare attitudine al crudo realismo, le sue opere testimoniano le complessità della società contemporanea, sgretolata da un’allarmante violenza che sta lacerando il mondo e soprattutto il Messico. Vincitrice del Prince Claus Award 2012, Teresa Margolles ha rappresentato il Messico nella 53° Biennale di Venezia nel 2009 e le sue opere sono state esposte in numerosi musei, istituzioni e fondazioni internazionali.

Con uno stile minimalista, ma di forte impatto e quasi prepotente sul piano concettuale, le 14 installazioni di Margolles in mostra al PAC esplorano gli scomodi temi della morte, dell’ingiustizia sociale, dell’odio di genere, della marginalità e della corruzione generando una tensione costante tra orrore e bellezza.

Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC con Silvana Editoriale, la mostra si inserisce nel calendario dell’Art Week, la settimana milanese dedicata all’arte contemporanea, in occasione della quale l’artista presenta una performance tributo a Karla, prostituta transessuale assassinata a Ciudad Juárez (Messico) nel 2016. Un gesto forte, che lascerà una ferita aperta sui muri del PAC e vedrà protagonista Sonja Victoria Vera Bohórquez, una donna transgender che si prostituisce a Zurigo.

La mostra si inserisce nella prima delle quattro linee di ricerca del PAC, quella che durante le settimane in cui Milano diventa vetrina internazionale con miart e Salone del Mobile e vede protagonisti i grandi nomi del panorama artistico internazionale: Teresa Margolles (2018) e Anna Maria Maiolino (2019).

_

una mostra Comune di Milano – Cultura, PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Silvana Editoriale

sponsor PAC TOD’S

con il contributo di Alcantara e Cairo Editore

con il supporto di Vulcano

Studi e note su Carol Rama nel centenario della nascita

18/04/2018

14:30 – 18:00

L’evento sarà ospitato nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Chiablese, ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Coordina gli interventi Maria Cristina Mundici del Comitato scientifico Archivio Carol Rama

Il 2018 segna il centenario della nascita di Carol Rama. L’Archivio Carol Rama, per celebrarla, promuove un incontro, a cura del suo Comitato scientifico, nel corso del quale verranno presentati studi inediti sulla pittrice a opera di quattro storici dell’arte e di un artista.

L’incontro è organizzato con l’aiuto di Fondazione Sardi per l’Arte – che sostiene la pubblicazione del catalogo ragionato delle opere di Carol Rama, in preparazione – e dei Musei Reali la cui collezione si è da poco arricchita di un’opera dell’artista, visibile all’interno della mostra allestita in Galleria Sabauda Confronti 4/ Carol Rama e Carlo Mollino. Due acquisizioni per la Galleria Sabauda e immagini di Bepi Ghiotti.

Spesso la produzione dell’artista è stata messa in ombra a favore del personaggio o è stata letta come una emanazione più o meno diretta della sua biografia.

L’intento di questo incontro è quello di spostare nettamente l’attenzione sulla complessità e qualità della sua pittura, sviluppatasi in oltre settant’anni di attività, sul suo essere pittrice, sia nelle affinità con esperienze artistiche coeve sia nel differenziarsi da esse.

Le sue peculiarità di formazione e di vita hanno spesso condotto a leggerne le opere come monadi isolate dall’ambiente che ha concorso a produrle. L’intento dell’Archivio Carol Rama, ora, è quello di favorire studi e riflessioni che rileggano quella lunga esperienza d’arte con strumenti storico critici, riagganciandola ai vari contesti culturali via via attraversati. Senza trascurare l’importanza della sua produzione cosiddetta minore così come la sua fortuna critica.

Nel pomeriggio del 18 aprile, dalle 14,30 alle 18, ci sarà quindi la possibilità di ascoltare nuove voci e ricerche sull’artista e la sua attività, con l’intento di promuovere sempre più aggiornate e documentate riflessioni e interpretazioni della sua arte.

1918 – 2018: studi e note su Carol Rama nel centenario della nascita

Ore 15 – Saluti

Enrica Pagella, Direttore Musei Reali Torino

Guido Montanari, Vicesindaco della Città di Torino

Pinuccia Sardi, Presidente Fondazione Sardi per l’Arte

Michele Carpano, Presidente Archivio Carol Rama

Ore 15,30 – Interventi

Claudio Zambianchi

Carol Rama. Un mondo di oggetti

La Sapienza, Università di Roma

Claudio Zambianchi è nato a Roma nel 1958. Si è laureato in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma (1984). Ha conseguito un Master in storia dell’arte alla Southern Methodist University di Dallas, Texas (1989), e un Dottorato di ricerca in Storia dell’arte alla “Sapienza” (1992). Ha scritto di arte e critica d’arte del XIX e XX secolo. Ha insegnato nelle Accademie di Belle Arti di Torino e Milano. Dal 1998 insegna Storia dell’arte contemporanea alla “Sapienza” di Roma.

Davide Colombo

Carol Rama e l’astrattismo: eccezione o continuità?

Università degli Studi di Parma

Davide Colombo è Ricercatore di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Parma.

Borsista della Terra Foundation for American Art (2014), ha recentemente curato la mostra Eugenio Carmi. Appunti del nostro tempo. Opere storiche (1957-1963) (Museo del Novecento, Milano, 2015-16) e ha co-curato con C. Stephens la mostra Henry Moore (Terme di Diocleziano, Roma, 2015-16) e con B. Cinelli la mostra Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana (Castel Sant’Angelo, Roma e Museo Manzù, Ardea, 2016-17). La sua ultima monografia è Lucio Fontana e Leonardo da Vinci. Un confronto possibile (Scalpendi Editore, Milano 2017).

Francesco Barocco

Schegge

Artista

Francesco Barocco è nato a Susa (TO) nel 1972; vive e lavora a Torino.

Principali mostre personali: Museo d’Arte della Città, Ravenna (2008), Laura Bartlett Gallery, Londra (2010), Fondazione Ermanno Casoli, Fabriano (2010), Norma Mangione Gallery, Torino (2011 e 2014), Nicolas Krupp, Basilea (2017).

Principali mostre collettive: Museo d’arte della Svizzera Italiana, Lugano (2006), Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino (2009), Magasin, Grenoble (2010), Sprengel Museum, Hannover (2011), Kunstaele, Berlino (2012), Ludwig Forum, Aachen (2015), Biennale di Venezia, Padiglione Italia (2015).

Raffaella Roddolo

Studi a memoria: disegni per ricordare, bozzetti per inventare

Comitato scientifico Archivio Carol Rama

Laureatasi in storia dell’arte contemporanea con Maria Mimita Lamberti si occupa per anni di editoria d’arte come editor, iconografa e giornalista. Da settembre 2014 lavora per l’Archivio Carol Rama all’archiviazione delle opere e al catalogo ragionato dell’artista.

Elena Volpato

Con grazia feroce. Alcune osservazioni a margine della nuova stagione di fortuna critica dell’artista

GAM Torino, Comitato scientifico Archivio Carol Rama

Elena Volpato è conservatore e curatore presso la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino dove ha dato vita nel 1999 alla prima collezione pubblica di video d’artista in Italia. Dal 2009 è conservatore responsabile delle collezioni del contemporaneo del museo. Ha curato numerose mostre d’arte contemporanea e rassegne di video d’artista in Italia e all’estero. Ha collaborato con Saturno, supplemento culturale del Fatto Quotidiano nel 2011 e 2012. Nel 2014 e 2015 è stata membro del comitato scientifico della Fondazione Giulio e Anna Paolini seguendone le pubblicazioni e i progetti scientifici.

È curatore delle esposizioni di FLAT – Fiera del Libro d’Arte di Torino.

Moderatore

Maria Cristina Mundici

Comitato scientifico Archivio Carol Rama

Capo curatore al Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli dal 1985 al 1992, poi curatore indipendente. Ha curato mostre quali la personale di Carol Rama allo Stedelijk Museum di Amsterdam, 1998, volumi come Gian Enzo Sperone. Torino Roma New York. 35 anni di mostre tra Europa e America, Hopefulmonster, Torino 2000 (con A. Minola, M. T. Roberto, F. Poli) e Carol Rama. Il magazzino dell’anima, Skira, Milano 2014 (con Bepi Ghiotti), progetti come l’installazione di opere d’arte contemporanea sul percorso del Passante ferroviario di Torino. Ha collaborato al Progetto arte moderna e contemporanea di Fondazione CRT dal 2000 al 2010. Socio fondatore dell’Archivio Carol Rama, ne è Direttore scientifico.

Foto Bruna Biamino

Dal 08 Marzo 2018 al 03 Giugno 2018

Maria Lai. Il filo e l’infinito

Curatori: Elena Pontiggia

Enti promotori:

Sito ufficiale: http://https://www.uffizi.it/

Comunicato Stampa:

“Appo intenso sonu’ e telarzu, e sa bidda no parìat più morta …” (Ho sentito un batter di telaio, e il villaggio non mi sembrava più morto) , ha scritto Salvatore Cambosu, scrittore sardo e prima insegnante poi grande amico di Maria Lai. Anzi, lui dettava e lei scriveva.

L’opera di Maria Lai (Ulassai, 27 settembre 1919 – Cardedu, 16 aprile 2013) si impone nel panorama artistico internazionale e lo dimostra la sua presenza, l’anno scorso, sia alla Biennale di Venezia, sia a Documenta di Kassel.

La mostra, curata da Elena Pontiggia e corredata di un ampio catalogo edito da Sillabe, celebra la sua ricerca che si è svolta per più di un settantennio, con un costante rinnovarsi del linguaggio che la porta dal realismo lirico degli anni Quaranta alle scelte informali dei tardi anni Cinquanta e dai lavori polimaterici dei primi anni Sessanta alle successive opere concettuali.

Va compreso in tutta la sua profondità il significato della sua azione collettiva Legarsi alla montagna, che si vede nei video con cui idealmente si apre questa mostra: coivolgendo completamente paesaggio e persone, Maria Lai realizza qualcosa di magico a Ulassai, il paese tra i monti dell’Ogliastra dove era nata, a cui la stringevano vincoli di affetto, ma anche l’esperienza tragica della morte del fratello, ucciso a trentadue anni in un tentativo di sequestro.

Legarsi alla montagna è la prima opera relazionale compiuta in Italia e si ispira a un’antica leggenda che tutti a Ulassai conoscevano: la storia di una bambina che, durante un furioso temporale, esce dalla grotta dove si era rifugiata, attratta da un bellissimo nastro che vola nel cielo e, con quel gesto a prima vista azzardato, si salva da una frana devastante. L’insegnamento della leggenda è semplice: la bellezza e l’arte, apparentemente così inutili, ci salvano la vita.

Il primo filo da considerare in questa mostra è dunque quel nastro ormai distrutto (strisce di tela lunghe in tutto ventisei chilometri) con cui Maria Lai entra nella scena dell’arte contemporanea internazionale.

“Al centro della questa rassegna – spiega Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi – sta il mezzo più tipico del suo lavoro cioè quel filo che “lega e collega” in maniera senz’altro viva e che infatti spesso rimane libero e non ancora cucito: tra i vari riferimenti mitologici non può che ricordare Penelope che tesse durante il giorno e nella notte scioglie i fili”.

Il telaio, lo strumento millenario della tessitura, compare già in un suo disegno degli anni Quaranta e figure di tessitrici si incontrano nelle sue carte successive. Nel 1967 realizza Oggetto-paesaggio, esposto qui nella prima sala della mostra: un telaio disfatto, ingombro di fili spezzati e senza ordine, che occupa lo spazio come un totem. Una scultura/installazione che dialoga con l’arte concettuale, in particolare con il Nouveau Réalisme di Arman e Spoerri, e più ancora con le “armi” di Pascali, dell’anno precedente. Già qui il rapporto doppio col passato e con la contemporaneità è caratteristico della ricerca di Maria Lai e porta ogni suo lavoro a essere al tempo stesso aperto ai linguaggi dell’oggi e legato alle proprie radici e alla propria storia.

Dai Telainascono le Tele cucite, che da un lato continuano a evocare il mondo arcaico dell’arte tessile della Sardegna, dall’altro si inseriscono in quella ricerca espressiva che lavora non sulla tela, ma con la tela dialogando quindi con i polimaterici di Prampolini, i Sacchi di Burri, le Tele fasciate di Scarpitta, i tessuti irrigiditi dal caolino di Piero Manzoni, le tele di Castellani e Bonalumi o in quelle svuotate di Dadamaino.

Lai trasforma l’oggetto quotidiano, nato per essere utile o almeno decorativo, in un oggetto poetico che non serve a nulla, ma è più importante di ogni funzionalità perché insegna a pensare e a capire.

Il passo successive sono le Scritture dalle quali nascono, sempre alla fine degli anni Settanta , secondo un percorso strettamente consequenziale, i Libri che spesso si compongono in fiabe visive: tra le prime, Tenendo per mano l’ombra, del 1987, incentrato sulla capacità di accettare il negativo che è in noi tutti.

Per la seconda volta gli spazi delle Gallerie degli Uffizi ospitano Maria Lai: nel 2004 l’artista aveva allestito al Giardino di Boboli l’Invito a tavola, un grande desco apparecchiato con pane e libri in terracotta, che proprio adesso è in mostra a New York. Non mancano riferimenti a Firenze nell’opera dell’artista sarda: dalle mappe immaginarie di Leonardo da Vinci copiate a Firenze, fino all’opera Il mare ha bisogno di fichi, realizzata nel 1986 in occasione del ventesimo anniversario dell’alluvione del 4 novembre 1966.

“Questo dovrebbe fare l’arte: farci sentire più uniti” amava dire Maria.

dal 13 aprile al 3 maggio 2018

Senza telaio, senza cornice.

associazione Apriti Cielo! via Spallanzani 16- 20129 Milano

La mostra resta aperta sino al 3 maggio con i seguenti orari:

mercoledì, venerdì, sabato dalle 18,20 alle 20,00 oppure su appuntamento

telefonando al 349868253

Senza telaio, senza cornice!

La gioia, diceva Simone Weil, non è altro che il sentimento della realtà. Accade spesso ascoltando Pina Nuzzo in pubblico, in una riunione politica, di politica delle donne o in colloquio più o meno privato, di provare gioia. E questo accade non perché Pina sia una persona accogliente, bonaria e indulgente; è esattamente il contrario: rigorosa, spiazzante, dura a volte. Ma reale. La stessa cosa accade anche dopo aver visto i suoi quadri che, a un primo sguardo, diresti inquietanti, ma che dopo avverti con gioia, perché rappresentano, ossia rendono presente, il suo sentimento della realtà. E avverti, ripensandoci, che è anche il tuo senso del reale, e che puoi condividerlo: e questo dà gioia. Non accade solo a me che, come si dice, conosco Pina da una vita. Le sue parole, come il suo dipingere, come il suo vestire persino, aderiscono al reale; non hanno paura di essere controcorrente o contro ciò che viene sbandierato come più innovativo o più alla moda e spesso chiamato rivoluzionario o più impegnato, ma è solo copia, serialità senza pensiero di sé. Per Pina, invece, si tratta di saper trovare la misura tra novità e autenticità. E l’unità di misura, il suo metro personale è se stessa e la sua storia. Per lei la giusta misura da usare, mostrare e rappresentare è il suo habitus: l’aspetto del suo corpo che, ovviamente, non è solo materia, ma è pensiero, sapere, storia e intelligente capacità di giudizio, che si esprimono nella pienezza della realtà che lei è, e alla quale sa aderire senza finzioni. Ha imparato a partire, infatti, dalla misura di sé per poter avere misura della realtà senza maschere e senza simulazioni. Questa sua adesione al reale, dopo un primo spaesamento, provoca gioia; è la gioia di riconoscere un sentimento di confidenza con la realtà: quello che i filosofi hanno chiamato incontro con l’essere, che le mistiche avevano chiamato incontro con dio, e che il femminismo radicale ha chiamato autocoscienza. L’incontro con l’essere, con la coscienza di sé, è unione di immanenza e trascendenza, di processi oggettivi e oggettivanti e, contemporaneamente, però, è anche incontro con qualcosa che trascende, che è oltre la nostra capacità di ridurre tutta la realtà a cose e a merci e a mercato.

E’ un incontro che dà gioia, perché ci riconcilia con la realtà; in questo caso semplicemente rendendocela presente, rappresentandocela e rendendo presente anche la realtà che è dietro le cose e gli oggetti che noi siamo, sempre pronti a consumare e gettare via ciò che abbiamo riconosciuto o acquistato con sempre maggiore rapidità e inconsapevolezza. I quadri di Pina Nuzzo, invece, non sono oggetti di un’estetica da consumo.

Sono quadri che restano.

Sempre senza cornici, ossia volutamente senza contorni e bordi, dicono del suo non volere aggiungere limiti e margini voluti, previsti e prefabbricati da altri.

Senza cornice: rappresentazione anche questa del proprio libero sentire, della libertà di Pina di essere se stessa. Senza cornici, volutamente, perché Pina vuole narrare di un reale che va oltre, sconfina ogni nostra capacità di ripetizione o di rappresentazione.

Sempre più grandi. Ora i suoi quadri sono anche senza telai e intelaiature, perché l’artista cerca di dire con voce propria ciò che ancora non è stato intelaiato in un ordine simbolico, in quello che ci dice e ci determina precostituendoci ad essere in un modo già determinato. Ma non c’è nulla di presuntuosamente egoico in questo suo desiderio di rappresentazione del proprio sentire. Al contrario, si tratta di un severo addestramento che ha saputo cogliere il meglio di quella intensa scuola di formazione politica che per lei è stato il femminismo.

Nel 2006, a Lecce, nella sua relazione tenuta alla Scuola Estiva della Differenza diceva: “Mi era – mi è – necessaria la politica delle donne perché è lo spazio simbolico in cui riesco a pensarmi e a rappresentarmi”.

Ma tale politica non è stato oggetto da riprodurre o narrare. E’ stato percorso, lunga strada e addestramento lento per capire ed esprimere un iter, per osare un fare e un comprendere autentico. Il femminismo è stato occasione per poter andare a ritroso attraversando le generazioni e giungere ai confini di quell’ordine simbolico patriarcale che ha intriso tutto di sé, facendo perdere a molte donne anche le tracce di un capire ed esprimere la potenza e l’autenticità del proprio reale sentire.

Stupore, è una grande pittura su tela di 3 metri per 2, dove il sentimento di meraviglia con cui la filosofia da Platone e Aristotele in poi ha celebrato il proprio inizio, ridiventa stupore ed è rappresentato con corpo di donna. Il principio del sapere, inteso come avvio e come fondamento, per Pina Nuzzo è il rosso del ventre gravido, è quel rosso che torna insistente nei suoi quadri come deposito e scorta di colore a cui attingere sempre. E’ il rosso della terra salentina, il rosso del sangue delle sue donne che hanno partorito con dolore sempre nuove generazioni esposte ad antiche sofferenze, è il rosso della fatica che stanca e arrossa gli occhi persino, è il rosso che tinge le guance per soprusi ingoiati interi e violenze subite senza parole.

Perché la violenza è muta, ma ha il colore del sangue. Stupore ha la testa della nottola di Minerva che, come nei Lineamenti della Filosofia del diritto di Hegel, “spicca il suo volo sul far della sera”: metafora di un sapere che prende il volo quando una civiltà è ormai al declino. Ma la testa di civetta di Stupore, non è solo citazione di altre immagini dotte o di filosofiche letture, è principio che narra un’origine e una terra e, come non è risposta e corrispondenza alla moda, non è nemmeno rapace animale. E’ piuttosto richiamo di sapienza, icona di antica dea protettrice delle donne che abitano una terra dove sino a qualche anno fa ancora si parlava il greco classico. Minerva, protettrice di Galatina, salvò le sue cittadine dal morso della taranta, rendendole per secoli immuni; le salvò non solo dal morso, ma anche dalla ripetizione di quel morso come forma di ri-morso, ossia come morso ripetuto che ri-tornava ad aggredire quelle donne che osavano dire di sé e agire di conseguenza nella libertà di una nuova narrazione di sé. Il morso e il suo ritorno, il rimorso, condannò le donne delle terre del sud, ma non quelle di Galatina, all’azione insignificante e alla introiezione della colpa nell’attesa di una liberazione che tornava puntuale allo spuntar dell’estate e alla sua festa di fine giugno. Il quadro di Pina rompe con secoli di tradizioni narrate in identico modo e libera verso una nuova nascita non ancora compiuta, non ancora sottoposta a identità e appartenenze, eppure già pienamente vissuta nella carne.

Allo stesso modo Prima e Dopo , altra tela di 3 metri per 2, restituisce il sentimento della realtà alla terra, la stessa terra venata di strisce di sangue e di luce di amniotiche acque, ma soprattutto luogo accogliente di germogli di erba, fili di identità tutti uguali eppure tutti differenti, che fanno da contorno eccentrico al profilo mandorlato che raccoglie l’occhio assoluto, che potrebbe essere l’occhio di dio o la rappresentazione della sessualità femminile, ma che è, questa volta sì, anche citazione dotta di un ricordo d’infanzia, il ricordo dorato delle cornici mandorlate che racchiudono l’immagine della madre di dio, negli affreschi quattrocenteschi della Chiesa di Santa Caterina di Alessandria in Galatina, la città dove Pina ha vissuto la sua infanzia.

Ma il sentimento della realtà che Pina Nuzzo porta con sé e che riporta a noi va anche oltre la rappresentazione, perché sa anche restituire dignità e vita e esistenza ad antichi saperi, a fili che, intrecciati da mani sapienti, diventavano rosoni fragili e pregiati, capaci sempre di proteggere anche i legni più duri come quelli di antiche mobilie e che, ora, grazie alla sua arte, mettono le ali per volare oltre. Mostrano la luce che ancora passa tra i fili annodati, come passano i ricordi di trame preziose e di femminili saperi ricamati ad ago, ma senza ostentazione della propria ricchezza, perché sempre pronti a sfilarsi e a distruggersi a causa di un solo filo tirato via. Come la vita, che è sempre appesa a un filo e pronta a sfilarsi via con un niente di forza.

Un’arte quella di Pina Nuzzo che più che costruire affreschi di un linguaggio già detto, sa riflettere su una dimensione intima e quotidiana, per restituirle realtà, esistenza e dignità, ancorandosi ad antichi saperi e trovando pennellate di colore, che però è soprattutto materia, magari semplice carta bianca che nelle sue mani diventa sempre capace di sprigionare luce, diventare colore per poi tornare ad attendere di essere letta e scritta con altre mani di altre generazioni di donne per sempre nuove scoperte interiori.

La fotografia come supporto per immaginarsi: l’autoritratto delle donne negli anni Settanta

Femminismo, identità, esplorazione del sé. Questi sono i temi centrali che si intrecciano nelle opere di molte artiste italiane attive negli Anni Settanta. Raffaella Perna ci racconta il loro utilizzo di un genere particolare: quello dell’autoritratto fotografico

“Per le donne il fare è una dimensione problematica: realizzare o no un progetto, un’idea, vuol dire passare radicalmente dal silenzio alla parola, e infiniti sono i motivi di autocensura, di castrazione […]. Se parlo di immagine/oggetto in quanto foto di donna, allora il nesso è con la rappresentazione mentale di me stessa, la rappresentazione dell’altra, il problema in generale di come si rapportano le donne alla loro immagine. Chi dà loro un’immagine? Storicamente lo sguardo maschile”(1). Così scriveva Paola Mattioli nel 1978 nel volume collettivo Ci vediamo mercoledì. Gli altri giorni ci immaginiamo, pubblicato in collaborazione con le compagne del cosiddetto Gruppo del mercoledì per l’editore Gabriele Mazzotta: dalle parole di Mattioli emerge con chiarezza la consapevolezza, condivisa da molte altre fotografe e artiste della sua generazione, dell’urgenza di sperimentare nuove forme di rappresentazione del femminile, al di fuori dei canoni maschili dominanti.

Grazie all’impulso del pensiero femminista, negli anni Settanta diverse autrici in Italia scelgono l’autoritratto fotografico come terreno elettivo, da un lato, per demistificare le immagini stereotipate proposte dall’informazione e dai mass-media, dall’altro, per riconquistare il potere di rappresentarsi in qualità di soggetti attivi. “Fotografare sé stessi”, come ha sottolineato Susan Butler, “è inevitabilmente un’impresa schizoide” (2), durante la quale si fa esperienza dello scarto tra la percezione interna del sé e il sé esterno percepito dagli altri. Lo strumento fotografico riproduce lo sguardo altrui che si posa su di noi, con un inevitabile effetto di controllo: eppure, quando ci si pone simultaneamente davanti e dietro l’obiettivo, il meccanismo della visione s’inverte e la fotografia diviene un mezzo di autoproiezione, attraverso il quale scegliere attivamente come rappresentarsi agli occhi dell’altro. Per la donna, tradizionalmente oggetto dello sguardo e della rappresentazione altrui, l’autoritratto fotografico costituisce dunque una pratica privilegiata per sperimentare la propria soggettività.

LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME STRUMENTO DI IMMAGINAZIONE

La stessa Mattioli, in una sequenza di sei immagini pubblicata nel libro citato poc’anzi, si ritrae nell’atto di fotografare, mentre il suo volto è coperto dall’apparecchio fotografico. Benché il richiamo alla Verifica n. 2 L’operazione fotografica. Autoritratto per Lee Friedlander di Ugo Mulas (con cui Mattioli si è formata) sia evidente, la sequenza è frutto di un processo diverso: partendo dal suo ritratto, Mattioli realizza infatti una sagoma fotografica, che appende al soffitto con un filo sottile, come un mobile di Calder, facendola oscillare vorticosamente nello spazio; in un secondo momento, la fotografa realizza una sequenza di scatti in cui riprende la sagoma in movimento, al fine di rappresentare, sulla scorta della lettura di Merleau-Ponty, la dimensione mutevole della percezione e il carattere soggettivo, quindi non neutrale, dello sguardo. Mattioli esplora la propria immagine, colta nel momento stesso in cui fotografa, nella convinzione che “la memoria meccanica della fotografia, molto spesso occasione per non vivere e per non vedere, può diventare in mano alle donne supporto per vedere e per immaginarsi” (3)

Allo stesso desiderio di “immaginarsi” si lega l’esigenza espressa da molte autrici attive in questi anni di rileggere il passato delle donne attraverso un processo di recupero di storie marginali o rimosse, nelle quali potersi rispecchiare. Nell’identificarsi con l’altra, la fotografia è uno strumento essenziale, che consente di convocare il passato e di porlo in relazione dialettica con il presente e di avviare uno scavo nella memoria, alla ricerca delle proprie origini. Si fonda sulla giustapposizione di immagini appartenenti a storie e tempi diversi, ad esempio, la serie Le streghe realizzata intorno alla metà del decennio da Libera Mazzoleni, dove l’artista interviene su alcune antiche incisioni dedicate alla caccia alle streghe, tratte in gran parte dal Compendium Maleficarum di Francesco Maria Guazzo, inserendovi il suo ritratto fotografico. Nell’immedesimarsi con le streghe Mazzoleni riconosce le sue radici nella storia delle migliaia di donne torturate e uccise tra il XV e il XVII secolo nell’occidente cristiano, in una persecuzione mirata a controllarne la vita, la sessualità, il corpo e il sapere, funzionale a confinarle al lavoro domestico non pagato, subordinandole all’uomo e alla famiglia (4); una storia, quella della streghe, che proprio negli anni Settanta è oggetto di un’intensa riscoperta da parte del femminismo. “Ricordo le ore passate nella biblioteca Sormani”, racconta l’artista, “leggendo e sfogliando testi diversi dove la riproduzione di litografie del Cinquecento intrecciava la mia emozione […]. Libera di immaginare, acquisivo allora la consapevolezza che anch’io stavo attraversando e vivendo quella demonizzazione del femminile insieme a chi è stata inghiottita dalla violenza di una storia che cancellava esistenze non assimilabili” (5).

ALLA RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITÁ

Per Mazzoleni, come per Mattioli, l’autoritratto fotografico diventa quindi una pratica volta a riconquistare la facoltà e il piacere della narrazione: attraverso uno sguardo che si pone contemporaneamente al di qua e al di là dell’obiettivo, la donna smette di essere l’oggetto della visione altrui e si riappropria del corpo, della sessualità e della sua rappresentazione simbolica, per sconfessare le immagini convenzionali del femminile ed esprimersi con un linguaggio più autentico.

Da questa prospettiva va letta, ad esempio, la serie Scritture viventi di Tomaso Binga, nome d’arte di Bianca Pucciarelli, realizzata nel 1976 con il supporto tecnico dell’amica e fotografa Verita Monselles, dove l’artista si fa ritrarre mentre assume con il proprio corpo nudo la forma delle lettere alfabetiche. Le Scritture viventi possono essere interpretate come il tentativo di porre in luce l’ambiguità del processo di costruzione della femminilità: il corpo in carne e ossa della donna è ritratto nel momento in cui si adegua a forme linguistiche codificate, che ne plasmano l’identità. Questo nuovo alfabeto corporeo è concepito per riscattare l’occultamento della fisicità e l’apparente neutralità del linguaggio, in cui la donna non si riconosce, attraverso una rivalutazione dell’imperfetto, dell’errore, del fuori posto. “Non vogliamo più sentirci entità astratte”, scrive all’epoca Binga, “ma persone fisicamente, socialmente, politicamente umane” (6).

Nel processo di riscoperta della propria immagine e della propria identità, le donne trovano quindi nell’autoritratto fotografico un terreno ideale, che dà loro modo di contrastare la secolare difficoltà femminile di esprimersi liberamente. A partire da questa consapevolezza, negli anni Settanta, molte fotografe e artiste italiane scelgono l’autoritratto non soltanto per raccontare la loro esperienza individuale, ma anche, lo si è visto, per fare emergere una storia, quella della donna, fatta di silenzi forzati, non detti, parole trattenute e ideali di bellezza a cui non può e non vuole conformarsi, secondo una concezione che lega a filo doppio il vissuto personale a quello collettivo.

– Raffaella Perna

Raffaella Perna è dottore di ricerca in Storia dell’arte. Nel 2015 è assegnista di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza e dal 2016 è professore a contratto di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Macerata. I suoi studi si sono concentrati sui rapporti tra arte e fotografia in Italia, la pittura a Roma negli anni Sessanta e Settanta, i legami tra la fotografia e il femminismo. È autrice dei libri: Piero Manzoni e Roma (Electa, 2017); Pablo Echaurren

Il movimento del ’77 e gli indiani metropolitani (Postmedia Books, 2016); Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta (Postmedia Books, 2013); Wilhelm von Gloeden. Travestimenti, ritratti, tableaux vivants (Postmedia Books, 2013); In forma di fotografia. Ricerche artistiche in Italia tra il 1960 e il 1970 (DeriveApprodi, 2009). È inoltre curatrice dei volumi: Ketty La Rocca. Nuovi studi (con F. Gallo, 2015); Etica e fotografia. Potere, ideologia e violenza dell’immagine fotografica (con I. Schiaffini, 2015); Il gesto femminista. La rivolta delle donne: nel corpo, nel lavoro, nell’arte (con I. Bussoni, 2014) e Le polaroid di Moro (con S. Bianchi, 2012). Ha curato mostre in spazi pubblici e privati, tra cui: L’altro sguardo. Fotografe italiane 1965-2015 (Triennale di Milano), Grandi fotografi a 33 giri e Synchronicity. Record Covers by Artists (Auditorium Parco della Musica di Roma). Suoi articoli sono usciti su “alfabeta2”, “Flash Art”, “doppiozero”.

PER VISUALIZZARE CON LE FOTO

Eva Kot’átková

The Dream Machine is Asleep

dal 15 febbraio al 22 luglio 2018

Pirelli Hangar Bicocca – Milano

A cura di Roberta Tenconi

La mostra personale di Eva Kot’átková (Praga, 1982) “The Dream Machine is Asleep”, è un progetto inedito e immersivo dove opere esistenti sono affiancate a nuove produzioni, tra installazioni, sculture, oggetti fuori scala, collage e momenti performativi. Partendo dalla visione del corpo umano come una macchina, un grande organismo il cui funzionamento necessita di revisioni, rigenerazione e riposo, e dall’idea del sonno come momento in cui attraverso i sogni si creano nuove visioni e mondi paralleli, la mostra esplora le nostre proiezioni e i pensieri più intimi, le ansie e il disorientamento del vivere contemporaneo.

Al centro di “The Dream Machine is Asleep” è l’omonima installazione, un gigantesco letto alla cui base è presente quello che l’artista definisce un ufficio per la creazione di sogni. Con questo lavoro Eva Kot’átková prosegue la sua ricerca sui sistemi che regolano la nostra vita, contrapponendo loro immagini provenienti dall’universo infantile per supplire alla mancanza o alla perdita di immaginazione.

Per accedere allo spazio espositivo i visitatori sono invitati ad attraversare l’opera Stomach of the World (2017), un’allegoria del mondo, descritto come un organismo caotico che alterna processi di assimilazione famelica, a momenti di stasi, di empatia o di scontro tra i suoi abitanti, a fasi di controllo, digestione, espulsione e riciclo delle “scorie” prodotte, ovvero le fobie e gli stati d’ansia. L’opera, composta da un video presentato all’interno di un’installazione percorribile dai visitatori e che assume la forma del disegno stilizzato di uno stomaco, si avvale di protagonisti e immagini presi dal mondo dell’infanzia e della mitologia.

di Francesca Pasini

Loredana Longo spara contro letti nuziali, tavole imbandite, salotti; incendia carte da parati; marchia a fuoco tappeti e velluti di seta. Perché? Forse è una metafora della Sicilia violenta, lei è nata a Catania. Però, una sua foto di una stanza con toilette in frantumi mi aveva fatto venire in mente la disperazione di una donna in una qualunque casa borghese di cattivo gusto.

Allora non la conoscevo ed ero stata prudente: ” è la mia reazione, Lei magari vuole indicare altro”. Oggi penso che Loredana compia un attacco al cuore del sentimento d’ordine non rispettato, o meglio, troppo rispettato.

Qualche mese fa, descrivendo l’opera Tutto è come sembra, per la Vetrina della Libreria delle donne di Milano, mi dice: “Io non sono libera, io mi sento libera”. Ho un flash: la violenza alla quale dà figura è il contrappasso per riconoscere la differenza tra essere e sentirsi libera.

Riconosco nelle sue carte da parati bruciate, tagliate, una metafora dell’ustionante contatto con l’ordine, le regole, e la loro messa in discussione per uscire da quell’eccesso di rispetto che mi aveva fatto immaginare una donna disperata davanti allo specchio, mentre si trucca.

Resto comunque sorpresa dalla sintesi precisa dei resti delle sue distruzioni, dove non si sente il rimbombo dello sparo, non c’è la devastazione incongruente tipica delle armi. Questa “pulizia” è il piede di porco con cui Loredana forza l’immagine per alludere all’essenza della violenza reale e non mitica. Se tutto fosse più polveroso e casuale, sarebbe facile riconoscere la paura e l’inadeguatezza davanti a una pistola puntata contro di te, invece l’ordine con cui conglomera i resti in sculture e installazioni, mi fa provare una cosa, forse più terribile: la seduzione della violenza.

E una seduzione visiva, non ha che fare con un’ipotetica giustificazione. L’ho percepita chiaramente alla sua mostra “Piedediporco” a Milano alla galleria Francesco Pantaleone (fino al 3 febbraio). Vedo che il tabù rispetto al “fascino della morte da arma da fuoco” va oltre i film contemporanei su aggressioni di ogni tipo e si incista nel fondo della retina. Accettiamo quelle immagini perché sono “attutite” dalla finzione degli effetti speciali. Loredana va all’osso della seduzione, non ci sono effetti speciali, ma forme precise, belle, preziose, pulite, non c’è il rifugio dell’orrore fittizio rispetto all’essenza reale e metaforica della violenza.

Nelle figure depurate dal gesto aggressivo, non c’è catarsi, né risposte. C’è un tremendo aspetto seduttivo. È tremendo perché non si può equivocare: quelle figure sono plasmate con la terra cruda della ceramica, ma il colpo finale proviene da un’esplosione.

Due mattoni di ceramica d’oro, cotti al terzo fuoco, trapassati e contorti da un piede di porco si insinuano agli inizi di un muro di mattoni da edilizia rossicci. In un cassone in mezzo a quelli industriali frantumati ce ne sono alcuni, deformati da lei e realizzati in biscotto di ceramica, sono contorti come corpi durante uno sforzo. Anche qui la tentazione legittima di abbinarli ai soprusi e ai crimini dell’industria edilizia, in Sicilia e nel mondo, è forte. Poco lontano, però, il mattone d’oro trafitto dal piede di porco si presenta con la maestà della scultura (Piedediporco, 2017). L’inganno seduttivo non è un commento a lato, è la materia stessa della visione.

Se penso alle Piramidi d’Egitto non riesco a non pensare a quanti schiavi-operai saranno morti, anche oggi gli incidenti sui ponteggi sono notizie quasi quotidiane.

Il mattone d’oro di Loredana mi sembra il simbolo della grandiosa impresa che contraddistingue l’abitare rispetto alle tane e ai nidi dei compagni di pianeta animali. Glorifica la nostra costruzione, è bellissimo, ma… Ma, colpito al cuore dal piede di porco, mostra in simultanea la seduzione dell’oro e l’effrazione. L’impossibilità di separare l’una dall’altra è, ovviamente, il nodo cruciale della violenza. Non è un concetto, è una figura che sta lì, non descrive, non racconta, si fa guardare. Ho visto la forza esplosiva/distruttiva della seduzione.

L’arte visiva fa questo, perché porta a sé.

In mostra ci sono anche, infilzati su delle picche, dodici calchi del suo pugno in ceramica dolce, fatti esplodere prima della cottura (Fist, 2017). Allude alla violenza individuale, emotiva, quella che non si riesce a trattenere e che in genere ci si ritorce contro? Può darsi. Voglio pensarci.

Francesca Pasini

Mostra visitata il 22 novembre 2017

Dal 22 novembre 2017 al 3 febbraio 2018

Loredana Longo, Piedediporco

Galleria Francesco Pantaleone

Via San Rocco 11, Milano

Orari: da martedì a sabato dalle 15.30 alle 19.30

Info: www.fpac.it, info@fpac.it

(exibart.com, 17 gennaio 2018)

di Cristiana Campanini

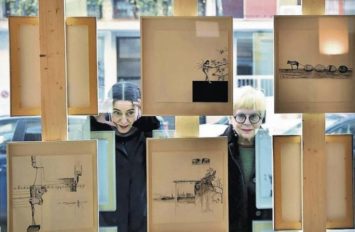

Passeggiando di fretta o anche sfrecciando in auto con le luci della sera, qualcosa d’inconsueto cattura il nostro sguardo da una vetrina di via Pietro Calvi. Ci suggerisce di rallentare la corsa e i pensieri per aguzzare la vista.

Non propone alcun prodotto. Solo tre legni da carpentiere piantati in verticale. Ciascuno fa da sostegno ad altrettanti disegni, delineando una scacchiera. Alcuni sono rivolti alla strada, altri ci danno le spalle per guardare dentro il negozio. È un’installazione di Marzia Migliora e siamo alla libreria delle donne che, a partire da un’idea di Corrado Levi nel 2001, dà alla quarta vetrina campo libero alla sperimentazione d’artista (donna, ovviamente, più spesso giovane). E quest’ultimo episodio, con mezzi poverissimi e l’eleganza della sintesi, riesce a catturare la nostra attenzione spingendoci a sfiorare il vetro con la punta del naso per indagare i disegni, oltre i riflessi.

Ma soprattutto a entrare. «C’è una grande libertà d’interpretazione in questa piccola cornice», spiega la curatrice Francesca Pasini, motore di una frenetica accelerazione di vetrine d’artista, o meglio vere e proprie mostre a misura di vetrina, una ventina in soli due anni, che hanno visto avvicendarsi Alice Cattaneo, Margherita Morgantin, Goldie Chiari, Liliana Moro. Ciascun episodio è inaugurato da un incontro con l’artista e accompagnato da un multiplo in 10 esemplari in vendita a 150 euro in libreria a sostegno del progetto. «A ogni mostra mi accorgo che il lavoro delle artiste è un universo da indagare — spiega la curatrice con voce calda, spegnendo una sigaretta dopo l’altra — Sono molte, anzi moltissime. E sono brave, mi appassionano sempre di più. Potrei andare avanti così altri dieci anni. Quando ho iniziato a fare il critico, negli anni Novanta, ricordo che i collezionisti, prima d’investire su un’artista, si chiedevano: ma se si sposa e poi ha figli? È cambiato, certo. Ma c’è ancora molto lavoro da fare».

Libreria è una definizione impropria, per questo luogo, che è un’istituzione del femminismo milanese e italiano. Fondata nel 1975 in via Dogana. Circolo culturale, laboratorio di pratica politica per generazioni di femministe, finanziava il suo esordio proprio con l’arte, dalla vendita di opere donate da artiste del movimento, come Carla Accardi, Dadamaino, Nanda Vigo. Lo spazio è scandito da tre stanze: una sala per i libri, una per gli incontri e un’altra con cucina, per i momenti conviviali (moltissimi). «Più che una vetrina, è un vetro.

Non c’è alcun fondo a chiudere lo spazio. E l’artista lavora a tutto tondo. L’arte scende in strada, ma anche in libreria dove l’aspetta una platea partecipativa, allenata a discutere. La sfida è interessante». E Marzia Migliora, artista torinese con una vocazione per i temi universali, come il rapporto dell’uomo con il lavoro e la terra, risponde con le sue chine su collage, delicate composizioni che mimetizzano frammenti dalle illustrazioni dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, tasselli di un ingranaggio da cui innescare libere associazioni oniriche. Il tema? La maternità.

dal 26.11 al 31.12.2017

presso l’Associazione Alveare di Via Ferrera , 8 in Milano,

FRAMES rappresenta, nel percorso artistico di Giuse Iannello, il tentativo di creare una sintesi formale, mettendo in risalto soprattutto il concetto che vuole comunicare. La cornice diventa quindi uno spazio “sacro” che enfatizza e separa, dove l’idea diventa forma.

Su invito di LeoNilde Carabba.

“Io veleggio in galassie sconosciute, Giuse si confronta col reale…attraverso la sua opera complessa e incisiva…l’opera “Bebay 2039-Choose your baby” mi ha veramente colpito perché è un feroce attacco, che condivido pienamente, a questo indegno uso del Corpo della Donna rappresentato dall’operazione utero in affitto.”

Questa è parte dell’inrtroduzione al catalogo della personale di Giuse Iannello FRAMES, curata da Ondedurto.arte presso Spazio Alveare di Milano.

dalla rivista Flash Art 50

Che responsabilità ha avuto una rivista d’arte come Flash Art nelle rimozioni ai danni di artiste che dagli anni Settanta in poi si sono confrontate con le idee e le pratiche femministe? Paola Mattioli e Raffaella Perna riflettono sulle possibili motivazioni della mancata ricezione dell’arte delle donne.

Raffaella Perna: Se sei d’accordo, riprenderei il discorso dal punto in cui lo abbiamo interrotto l’ultima volta, in occasione dell’intervista pubblicata su OperaViva, per tornare a riflettere sulle possibili ragioni della mancata ricezione da parte del sistema dell’arte italiano delle nuove istanze politiche, culturali ed estetiche sollevate negli anni Settanta dal femminismo e sulla rimozione operata dalle istituzioni, dal mercato e dalla critica ai danni delle artiste che all’epoca si sono confrontate con le idee e le pratiche femministe. In quell’occasione notavi, acutamente, come nessuno dei “soggetti rimuoventi” si fosse ancora fatto avanti per provare a chiarire le ragioni di questa rimozione. Oggi Flash Art, rivista d’arte tra le più autorevoli e per molti aspetti coraggiose, fa un primo passo in questa direzione: nel numero speciale dedicato ai cinquant’anni di attività della rivista, costellata da importanti e indubbi successi, la redazione sollecita una riflessione sulle criticità e le lacune che ne hanno segnato la politica culturale. Come giudichi questa “presa di coscienza”? Quali sono a tuo parere i motivi per cui negli anni Settanta Flash Art – insieme alla stragrande maggioranza delle riviste d’arte italiane – non ha prestato attenzione a esperienze come la tua o a quella di artiste come Tomaso Binga, Libera Mazzoleni, Lucia Marcucci, recentemente “riscoperte”?

Paola Mattioli: Mi fa molto piacere che Flash Art abbia pensato a un passo in questa direzione, e lasciami immaginare che la mia definizione di “soggetti rimuoventi”, che tu hai appena ricordato – un po’ provocatoria, sulla quale ho avuto anche molti dubbi – abbia fatto la sua piccola parte.

I miei dubbi si riferivano al rischio di un atteggiamento “lamentoso-richiedente” (purtroppo disastrosamente diffuso nella vulgata) che però non è mai stato una cifra del femminismo per il semplice motivo che la libertà non si può chiedere, magari gentilmente, bisogna proprio prendersela con un gesto di rottura, come hanno fatto le studentesse di Berkeley inventando il separatismo.

RP: Oggi sarebbe ingenuo pensare di poter colmare il tempo perduto, limitandosi unicamente a includere all’interno della narrazione ufficiale le storie di artiste rimaste ai margini. Se il recente recupero di esperienze come quelle del “gruppo del mercoledì” o della Cooperativa del Beato Angelico sono un passaggio salutare e doveroso, tuttavia ritengo utile tenere a mente le parole di Griselda Pollock sul rischio di aggiungere l’ennesimo “ismo” a una storia dell’arte fondata su canoni patriarcali, senza uscire dal perimetro rassicurante dei modelli storico-artistici tradizionali, che sono all’origine stessa della rimozione dell’arte delle donne. Credo che occorra interrogarsi a fondo sulle metodologie con cui è stata raccontata la storia dell’arte italiana per provare a esplorare strade diverse, non necessariamente affini a quelle percorse dalle studiose anglosassoni.

PM: Sono d’accordo con te. L’opposizione di Pollock all’ennesimo “ismo” ci avvisava e ci avvisa che il rischio è grave, da molti punti di vista… Per il piano metodologico – che tu indichi – si potrebbe provare a passare dal “salvataggio del rimosso” (artiste, testi, pubblicazioni, mostre) alla riscrittura di una storia dell’arte del dopoguerra capace di usare categorie comprensive di tutti gli avvenimenti e le sfaccettature del secondo Novecento, e che avrebbe il vantaggio, non secondario, di far emergere nessi inediti e collegamenti straordinari.

L’invenzione politica del separatismo era precisa per quanto concerneva le riunioni, ma non riguardava necessariamente anche la vita quotidiana e le relazioni personali, che mostravano molti aspetti di porosità. Per esempio, mentre Carla Lonzi registrava e trascriveva Vai pure (1980) cosa stava facendo esattamente Pietro Consagra? O mentre Anne-Marie Sauzeau metteva insieme il sesto volume del Lessico Politico delle Donne dedicato a cinema, letteratura, arti visive (1979) quali erano le sue relazioni principali nel mondo dell’arte, quali artisti/e guardava o gallerie frequentava? Ricostruendo questi nessi forse potremmo capire qualcosa di più sui “soggetti rimuoventi”. Erano i fratelli che ci facevano fuori? O era il potere? Certo il cono d’ombra poteva essere provocato da una ritorsione determinata proprio del separatismo

RP: Mi chiedo se la parola tutti possa essere per certi aspetti fuorviante, perché l’attività storico-critica implica necessariamente scelte di ambito e di metodo, con inevitabili esclusioni. Il problema nasce quando chi scrive e interpreta la storia dell’arte, del presente come del passato, evita di “posizionarsi” e di rendere esplicito il proprio punto di vista, con il risultato di proporre una narrazione che, sebbene parziale e soggettiva, viene presentata come neutrale e oggettiva. Per tale ragione troviamo ancora mostre, libri, articoli sull’arte italiana degli anni Settanta (e oltre) in cui i lavori delle artiste si contano sulle dita di una mano o sono confinati in stanzette, senza che i curatori e le curatrici si sentano in dovere di motivare tali scelte.

Non so se il separatismo, in sé, abbia provocato ritorsioni da parte delle istituzioni, forse per molti soggetti attivi nel sistema dell’arte è stato difficile fare i conti con le questioni sollevate dal femminismo, che implicano un ripensamento profondo non solo delle relazioni all’interno della sfera professionale, ma anche sul piano degli affetti, della vita privata, dell’esistenza nella sua totalità. In questo senso la vicenda di Carla Lonzi, che hai appena ricordato, è emblematica; studiosi e studiose come Laura Iamurri, Lara Conte, Vanessa Martini, Francesco Ventrella, Giorgio Zanchetti sono partiti proprio dalla sua figura per rileggere l’arte italiana degli anni Settanta. Un contributo importante all’analisi dei rapporti tra arte e femminismo in Italia proviene, ad esempio, dal recente libro di Giovanna Zapperi Carla Lonzi. Un’arte della vita (DeriveApprodi, Roma, 2017), in cui l’autrice mette in discussione la tradizionale cesura tra una Lonzi prima del femminismo e una Lonzi dopo il femminismo.

PM: Federico Ferrari e Jaen-Luc Nancy nel loro Iconografia dell’autore (Sossella Editore, Roma, 2006) mostrano come l’occhio del romanziere sia “anche sempre uno sguardo critico sul proprio operare”. E aggiungono: “In questo lo sguardo femminile è il più enigmatico degli sguardi autoriali, poiché ciò che esso vede e fa vedere è la ricerca infinita e paradossale di un’identità fondata su una differenza”. Procedendo nel loro discorso i due autori attribuiscono allo sguardo di Ingeborg Bachmann il superamento del “doppio legame, nato dalla volontà di uno sguardo simultaneo”, da una parte verso il fantasma del femminile e dall’altra verso i modelli di scrittura maschili. “Amore impossibile […] che disassa gli occhi e spezza la scrittura”.

Leggero strabismo che – volendolo leggere in parallelo – si può riscontrare anche nella pratica visiva delle autrici degli anni Settanta, le quali hanno poi però proceduto nella direzione di Bachmann.

Forse oggi i “soggetti rimuoventi” di allora potrebbero seguire con maggior curiosità le vicende delle artiste che di lì sono partite, accompagnati dalle parole di Ingeborg: “Verrà un giorno in cui gli uomini avranno occhi di oro rosso e voci siderali, le loro mani saranno fatte per l’amore, e la poesia del loro sesso sarà ricreata…”

Probabilmente noi non abbiamo avuto abbastanza sostegno, come invece hanno avuto le americane, e per parte nostra forse non abbiamo avuto abbastanza coraggio per imporci. Ma – si sa – il mancato riconoscimento istituzionale tende a rendere fragili.

RP: Non credi che ponendo l’accento sulla fragilità delle artiste italiane nel rivendicare spazio e visibilità si corra il rischio di deresponsabilizzare chi all’epoca era parte integrante di quel sistema e che, in molti casi, ha continuato a operare anche nei decenni successivi ignorando la domanda di cambiamento avanzata dal femminismo? Non vorrei che passasse l’idea, tutto sommato pacificatoria, secondo la quale la marginalità delle artiste italiane sia stata in fondo causa loro, delle loro scelte radicali o, peggio, della loro incapacità di gestire il lavoro in termini sufficientemente professionali e competitivi. Numerose artiste ricordano invece di non avere trovato interlocutori e interlocutrici attenti e disponibili al dialogo. A questo proposito mi vengono in mente le parole scritte da Ketty La Rocca a Lucy Lippard nel 1975: “Ancora, in Italia almeno, essere donna e fare il mio lavoro è di una difficoltà incredibile”. Qual è stata la tua esperienza

PM: Dopo il libro Immagini del no (Scheiwiller, Milano, 1974) in cui presentavo il femminismo milanese come protagonista – insieme alla sinistra radicale – della mobilitazione per l’introduzione del divorzio in Italia, nel 1978 il “non rimuovente” – dunque coraggioso – Gabriele Mazzotta pubblicava Ci vediamo mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo (Mazzotta, Milano, 1978). Era questo un libro collettivo delle sette autrici che si erano costituite nel “gruppo del mercoledì”: doppie pagine visive, ironiche, molto inventive, poco spiegate, in cui convivevano disegni, fotografie, vignette e alcuni brevi testi. L’accoglienza non fu delle migliori, passò quasi nel silenzio. Un personaggio importante del mondo della fotografia mi disse: “ma cosa perdi tempo a fare libri così, invece di fare un vero libro delle tue fotografie?”. Un altro personaggio, altrettanto rilevante, mi disse: “Sei troppo femminista!”, come se si potesse dire a qualcuno di essere troppo marxista!

Oggi però quel libro è diventato un libro di culto su cui si fanno seminari universitari e articoli scientifici (penso, in particolare, alle ricerche di Cristina Casero).

I colleghi, i colleghi…

Dopo la partecipazione a “Iconocittà” (Palazzo Massari, Ferrara, 1979) – due autrici/sedici autori – e alla mostra della “Fotografia Italiana Contemporanea” di Venezia ’79 (Magazzini del Sale, Venezia, 1979) – sei/trentotto – non avevo potuto partecipare per motivi personali a “Viaggio in Italia” (1984) – due/diciotto – pur essendo stata calorosamente invitata da Luigi Ghirri. Ho ricordato le cifre di partecipazione delle fotografe a queste mostre non per promuovere le quote rosa, sulle quali sono in totale disaccordo, ma per far vedere che allora la selezione era fortissima e che condivido le parole di Ketty La Rocca.

Se ricordo bene, più o meno a partire da quel momento, ogni mostra, ogni pubblicazione, soprattutto se internazionale, sulla fotografia italiana ha escluso scientificamente le donne dalla ristretta rosa dei partecipanti, tranne rare e discontinue eccezioni. Sarebbe bello fare una ricerca precisa in proposito e capire il perché di tanta determinazione.

Quindi vorrei dire che la rimozione di cui stiamo parlando non ha riguardato solo il periodo degli anni Settanta e le autrici coinvolte nella tematica femminista, ma che c’è anche stata una rimozione, o quanto meno una forte penalizzazione, di autrici importanti da parte di una specie di “friatrìa” che ha preferito compattarsi escludendo. Forse le riviste come Flash Art si sono un po’ allineate a questa posizione, senza interrogarsi troppo…

Ma ora vorrei chiedere a te: siamo così sicure che oggi non avvenga spudoratamente lo stesso?

RP: Mostre come “L’altra metà dell’avanguardia” di Lea Vergine (1980) e libri come Contemporanee di Emanuela De Cecco e Gianni Romano (Costa & Nolan, 2000, ristampato da Postmedia Books, Milano, 2002) hanno segnato una frattura profonda, ponendo domande su cui è importante continuare a interrogarsi per individuare modelli di storicizzazione e di racconto del presente che facciano i conti con le differenze di genere, e non solo. Nel campo della fotografia la situazione mi sembra meno rosea: sono fin troppo numerosi i casi di pubblicazioni e mostre, anche recentissimi, dove la disparità tra fotografi e fotografe è imbarazzante. La logica delle quote rosa mi è estranea, ma quando la percentuale delle donne si avvicina allo zero risulta evidente che persiste un grave problema culturale.

PM: La mia posizione attuale è quella di voler partecipare a mostre di sole donne soltanto quando si tratta di una mostra storica (come la tua sugli anni Settanta, “Altra misura”, alla Galleria Frittelli a Firenze nel 2016); in tutti gli altri casi penso non ci convenga affatto essere relegate nella stanzetta delle donne: si tratta di un separatismo a rovescio, furbo, che permette ancora di escludere il confronto diretto, con una piccola mossa risarcitoria davvero poco interessante.

Paola Mattioli è una fotografa. Tra le serie fotografiche e le pubblicazioni principali, si ricordano: Ungaretti, Lettere a un fenomenologo (Scheiwiller, Milano, 1972); Immagini del no (All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1974); Ci vediamo mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo (Mazzotta, Milano, 1978); “Cellophane” (1979); “Statuine” (1987); Donne irritanti (24 Ore Cultura, Milano, 1995); Dalmine (Skira, Milano, 2008); Una sottile distanza (Mondadori / Electa, Milano, 2008).

Raffaella Perna è storica dell’arte e della fotografia. È autrice del libro Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta (Postmedia Books, Milano, 2013) e co-curatrice con Ilaria Bussoni del volume Il gesto femminista (DeriveApprodi, Roma, 2014). Ha curato alla Triennale di Milano la mostra “L’Altro sguardo. Fotografe italiane 1965-2015”, con le opere della Collezione Donata Pizzi (catalogo Silvana Editoriale, Milano, 2016).

di Francesca Pasini

C’era una volta a Milano una grande casa affrescata da Giambattista Tiepolo e Alessandro Magnasco: il Palazzo Archinto di via Olmetto. Quasi completamente distrutto nel 1943 e ricostruito negli anni Sessanta, è sede dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP) Golgi Redaelli e dell’Archivio IPAB (l’Istituto Pubblico di Assistenza Benefica), uno dei segni delle attività benefiche che dal XIV secolo fanno parte della civiltà sociale meneghina.

Per recuperare risorse verrà dato in affitto e tutto è stato spostato in viale Bande Nere dove si trova l’ospedale geriatrico Golgi Redaelli. Sono rimasti solo i ritratti dei benefattori. Come mostrare questo patrimonio pittorico? Come raccontare questa straordinaria storia che qui aveva uno sportello per distribuire ai poveri medicine, cibo, soldi? Le città sono in affanno rispetto alla povertà di oggi.

Così l’associazione “Art City Lab”, fondata da Rossana Ciocca e Gianni Romano, ha scelto questo momento di passaggio per tendere un filo d’Arianna tra quadri antichi e opere contemporanee. E fino al 30 novembre 2017, quando verrà presentato il catalogo della mostra, potremo vedere questo “Palazzo dell’Accoglienza” prima che diventi altro.

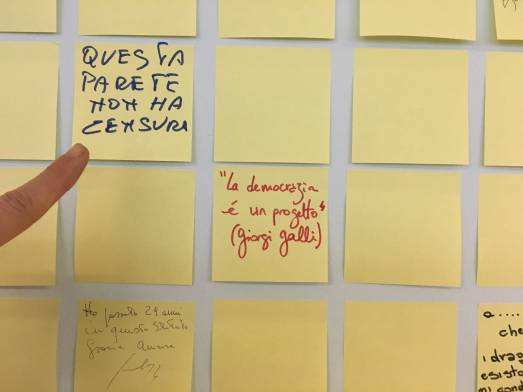

Tutto inizia con l’artista Sophie Usunier: insieme a Rossana Ciocca propone al Geriatrico Golgi Redaelli, in occasione del lancio di

Milano Attraverso e con il coordinamento di

Non Riservato, un progetto che aveva sperimentato in una casa di riposo in Francia. Una serie di post it gialli vengono appesi alle pareti con delle frasi che servono da invito ad altri messaggi. In breve tempo un lungo corridoio si è completamente riempito di migliaia di pensieri, richieste, critiche, brevi racconti di sé. L’accoglienza ha bisogno di spazio e voci, affetto, cultura. Questo progetto che induce la creazione collettiva apre le porte di Palazzo Archinto e accoglie la mostra “Andar per porte”, un titolo che allude a quest’incontro e alla reciprocità di chi dà e chi riceve in beneficienza e nella vita.

Sophie Usunier, “Ospedale Geriatrico Golgi Redaelli”, 2017

Avviene un nuovo Miracolo a Milano: gli artisti e le artiste sono in prevalenza italiani, cosa non usuale negli spazi pubblici e privati non solo di Milano, ma d’Italia.

Si respira un’affettività che toglie alla selezione il contrappeso dell’esclusione. Come in un labirinto si scovano le opere contemporanee tra i quadri antichi e i vuoti sulle pareti, alcune sono in dialogo diretto, alcune si accomodano, altre sono indipendenti.

Tante voci per partecipare alla trasformazione dell’edificio. Le stanze sono 53 e le opere oltre cento, bisogna scoprirle curiosando tra una parete e l’altra, parlare con gli artisti, leggere le didascalie. Ci vuole tempo, è un bene.

Le opere sono in vendita, saranno fatturate all’artista o alla galleria e una percentuale, valutata di volta in volta, viene lasciata all’associazione “Art City Lab”. Il fund raising si prefigge di mettere a punto un sistema mobile per intervenire in quegli spazi della città che possono trovare nella collaborazione con l’arte la possibilità di riprendere temporaneamente vita. Penso a Palazzo Dugnani, ma ce ne sono molti altri. È questa la funzione di associazioni culturali in dialogo con gli spazi pubblici.

Restano negli occhi le opere che ognuno avrebbe portato lì. Le artiste sono tantissime: è la realtà di questi anni. Oltre a Sophie Usunier con la sua montagnola di 100 giorni circa (2017) di Corriere della Sera, dal 2012 al 2014, ridotto in coriandoli, avverte del momento in cui “i quotidiani non hanno più lo scopo di informare, ma diventano materia da trasformare”.Margherita Morgantin: un flash indimenticabile. In un piccolo light box di color rosso variegato, come in un tramonto, campeggia la scritta SIAMO SOLE (2017), il gioco di parole è intimo e propositivo allo stesso tempo. Come nel testo composto, colorando leggermente alcune lettere di una vecchia tastiera di computer dimenticata negli uffici, sillabandole, leggiamo: i limiti dell’infinito sono le parole per descriverlo.

Fausto Gilberti, Lost control, 2012

E poi Bruna Esposito che protegge con una scopa-rastrello una circonferenza di specchio rotta e ri-assemblata: una dedica a questo spazio, ma anche alla vita quotidiana di tutti (Scopa, 2014). Eva Marisaldi impavesa un soffitto con una fila di nove bandierine disegnate e colorate (Settembre 2017), un segnale di posizione e di augurio. Paola Mattioli, ricompone una Mezzaluna (2001) con 5 foto di questo strumento, simbolo di un taglio necessario per un buon aroma. Allegra Martin, Che del suo pingue patrimonio fece erede il povero, 2017, una delle foto che ha realizzato dentro il palazzo in cui una coppa di cristallo ha come sfondo un particolare di un quadro. La preziosità domestica, la coppa poggia su un centrino di pizzo, si appropria dell’aulicità della pittura.

Ma sono tantissime le artiste, di tante età, da Irina Jonesco, Tomaso Binga a Alice Guareschi, Claudia Losi, Monica Carocci, Pipilotti Rist, Deborah Hirsch, Agne Raceviciute.

Fausto Gilberti con Lost control, 2012, ci fa percepire il travolgimento di una decisione difficile da prendere, una quantità di disegni su china accartocciati sono gettati sul pavimento. Mentre Vittorio Corsini con segatura e inchiostro scrive sul pavimento Perché siamo qui? (2017), rischia di essere calpestata come succede alle domande a cui nessun’altro può rispondere al di fuori di se stessi.

C’è il graffio di Maurizio Cattelan: accanto al quadro di un condottiero armato davanti a un fuoco dipinto da Attila Szucs (Fire 2016), campeggia un suo neon rosso; Fotti. Un abbinamento ustionante. E poi Gabriele di Matteo, VedovaMazzei, Igor Eskinja, Luca Pozzi, Gianluca Codeghini, Diango Hernandez fino a Ylbert Durishti con un ghirigoro sottile di luce blu dentro un bagno buio. Mentre Domenico Antonio Mancini, ci riporta a una contraddizione grande come il mare: Avviso ai naviganti, opera in progress dal 2013. Su vari fogli traccia una mappa del Mediterraneo in cui con una miriade di punti sono segnate le profondità, in un tratto i punti diventano fitti e rossi: segnano l’abisso dei naufragi. La superficie, a prima vista pacifica, mostra la sua contraddizione.

Francesca Pasini

A

Palazzo Archinto, tra i vari ritratti, troverete l’opera di Umberto Lilloni Ritratto di Sofia Gervasini, danneggiata. A proposito di crowdfunding, se volete contribuire al restauro l’Art bonus vi consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell’importo donato…

(exibart.com, 8/11/2017)

da eredibibliotecadonne.wordpress.com

La visita dell’atelier ‘residenziale’ di Dolores De Giorgi è stata preceduta da diversi incontri ‘creativi’ che ci avevano già consentito di conoscerne il ricco e vario bagaglio di esperienze e soprattutto la notevole tempra artistica. La sua partecipazione al progetto ‘Il Segno Femminile’ si è rivelata da subito in perfetta sintonia con i pensieri che di volta in volta venivano messi a tema; in occasione delle mostre allestite da Eredibibliotecadonne nella stagione 2016/2017 dedicate alla ‘Nascita’ e alla ‘RiNascita’ Dolores ha proposto due opere che rappresentavano con sorprendente efficacia il mettere e rimettersi continuamente al mondo connaturato alla condizione femminile: un bassorilievo raffigurante una donna a pezzi tenuti insieme da filo di rame, una statua composta da tronchi orizzontali di un corpo femminile che emergeva trionfante sulle pelli dismesse di precedenti vite. Abbiamo intuito subito che l’artista insieme alla sua visione dell’universo femminile ci offriva anche la plastica rappresentazione della sua biografia, il suo mettersi/rimettersi al mondo come artista e come donna.

Nel corso della visita ci ha infatti raccontato con sorprendente vivacità ed efficacia le sue molte vite: l’esordio con la grafica e la pittura nelle terre nordiche del Veneto e del Piemonte, poi la discesa a Savona anzi ad Albissola e la scoperta della ceramica, l’approdo alla tecnica raku; nel contempo l’attività didattica, come insegnante di educazione artistica, intrecciata naturalmente al ‘lavoro’ di mamma e di nonna e alle altre occupazioni familiari. Che anche in arte abbia avuto diverse vite lo testimonia il fatto che nel suo atelier non ha più lavori grafici o pittorici da mostrarci, ci dice che li ha venduti tutti e noi pensiamo che si tratti di un capitolo chiuso, di una vita passata. Risulta invece molto ben documentata la sua nuova vita con la terra. Dolores dichiara “tornando a lavorare la creta sono tornata alla terra”, intendendo a nostro avviso sia l’elemento primario da cui ha origine ciò che vive nel pianeta sia la gestualità infantile ed ‘innocente’ dell’impastare e manipolare la materia, perché –lei aggiunge- “la creta è di più che una tecnica”.

In effetti la sorprendente esposizione che parte dal garage e sale nella sua luminosa casa in collina ci fa capire in che cosa consista il ‘di più’ di cui l’artista parla: gli oggetti prendono forma e ‘identità’ proprio in virtù del materiale con cui sono costruiti dimodoché il particolare dinamismo espressivo che i suoi lavori presentano appare connaturato alla terra nella sua consistenza e nelle infinite possibilità plastiche che essa offre alla mano e alla creatività dell’artista; l’anima stessa dei soggetti rappresentati, siano essi umani, naturali o immaginari traspare proprio grazie al respiro e al calore che emana dalla materia. Le teste di donne dagli scaffali metallici catturano infatti il nostro sguardo e ci fanno entrare nel loro ‘mondo’ in virtù di pochi energici tratti impressi sulla creta; ci colpisce particolarmente un busto che la mano dell’artista come un colpo di vento ha saputo trasformare da scura massa statica a movimento puro, cosa che del resto avevamo già avuto modo di apprezzare in occasione di una mostra in un’imponente quadro raffigurante la rosa dei venti.

Il prosieguo della visita ci fa capire che se la tradizione ceramica ligure costituisce la trama del suo mondo artistico, una coraggiosa sperimentazione ne rappresenta l’ordito; la tela che viene fuori rivelando impreviste ed inedite sorprese ci presenta la potenza creativa di Dolores nella sua radicale originalità. Il processo raku cui vengono sottoposti gli oggetti appare interpretato con un’arte del tutto personale di stendere gli ossidi a pennello, tale che l’argilla risulta rivestita ma non snaturata nella sua grezza costituzione. La sperimentazione si spinge fino alla combinazione di materiali, che di per sé sembrerebbero incompatibili con la terracotta, con relativa invenzione di tecniche per farli stare insieme; l’accostamento col plexiglass provoca un vero e proprio choc all’occhio di chi guarda per via del contrasto tra l’avveniristica levigatezza e trasparenza di questo e l’ancestrale materialità della creta mentre quello con il ferro, forse il preferito dall’artista, generando anche grazie ad una sapiente declinazione di colori una ‘illusione ottica’ di continuità tra i due elementi, ci regala un primordiale senso di terrena e naturale armonia.

Se ciò che abbiamo visto nel garage ci ha dato una chiara idea della genialità artistica di Dolores, salendo in casa abbiamo avuto testimonianza di come la sua forza inventiva si sposi con una inconsueta abilità tecnica: dagli oggetti d’uso che appaiono sculture alle soluzioni d’arredamento che in modo decorativo disegnano lo spazio racchiudendolo e sottraendone allo sguardo la funzionalità alla singolare intallazione nell’androne del palazzo che nasconde un’antiestetica macchia (esempio di arte condominiale).

Le opere a soggetto femminile rivelano un approccio ‘confidenziale’ di Dolores col tema ed il pensiero che anima la sua azione artistica ci appare in questo caso particolarmente decifrabile se non addirittura familiare. La postura delle teste, la torsione dei busti, ma soprattutto le pelli accasciate come corazze abbandonate dopo una battaglia o che si sollevano trionfanti ci raccontano degli stereotipi con cui dobbiamo quotidianamente combattere, delle molte sconfitte che incontriamo vivendo ma anche della nostra forza e della capacità di affrontare le difficoltà senza soccombere ma emergendo dalle avversità rigenerate proprio grazie alla forza creativa che ci appartiene in quanto donne. Un originalissimo arcangelo Gabriele che sorregge la Madonna mentre allatta il bambino, presentando una inconsueta rappresentazione del presepe, ci rivela come lo sguardo e la mano dell’artista sia in grado di regalarci nuove interpretazioni di soggetti ormai abusati e svuotati traendo inediti significati dai misteri fondanti della nostra cultura.

Le parole di Dolores confermano il legame con l’esperienza femminile che abbiamo visto nella sua arte: come la vita va vissuta giorno per giorno ‘senza programmi’ ma con apertura verso ‘tutto ciò che può capitare’, così l’arte nasce vivendo, dalla capacità di ‘accogliere e tramutare ciò che capita’.

(eredibibliotecadonne.wordpress.com, 2/11/2017)

di Arianna Marchente

Ci sono persone che, fino a un certo punto della tua vita, non sapevi neanche esistessero. Poi, per una serie di coincidenze, ne scopri la storia e ti chiedi come hai fatto a vivere fino a quel momento senza conoscere le loro vite, la loro arte e il loro lavoro.

A proposito di coincidenze qualche settimana fa un’amica mi ha messo tra le mani un libro: il titolo era Scandalose – vite di donne libere, e l’autrice era Cristina de Stefano. Si tratta di una raccolta di brevi biografie di donne scandalose, che hanno cioè avuto il coraggio di tuffarsi di testa nella vita, facendosi male, ma trovando sempre la forza di rialzarsi. È così che ho conosciuto per la prima volta Niki de Saint Phalle, pittrice, scultrice (e moltissime altre cose) di origine francese.

Catherine Marie-Agnés Fal de Saint Phalle nasce a Neuilly-sur-Seine, in Francia, nel 1930. La sua è una famiglia numerosa (lei è la seconda di cinque figli) e particolarmente benestante: la madre è un’attrice statunitense, tanto bella quanto fredda e severa, mentre il padre è un ricco banchiere francese. Il crollo finanziario del ’29 costringe la famiglia a espatriare, e così Niki si trova a vivere a New York. D’estate torna però sempre in Francia, ospite al castello Filerval dei nonni, dove corre, gioca, si rotola nell’erba e familiarizza con la servitù – tutte cose giudicate troppo ribelli e “da maschiaccio”, per una bambina dei tempi.

Facciamo subito una premessa: la particolarità della vita di Niki è data dalla sua capacità di trasformare il dolore dato da un trauma esistenziale in creatività, di mettere la sua vita al servizio dell’arte. L’animo di Niki subisce infatti un colpo durissimo a soli 12 anni, quando suo padre abusa di lei. Come osserva Cristina de Stefano Niki troverà la forza di raccontare questo episodio solo moltissimi anni dopo, poco prima di morire:

L’estate dei serpenti fu quella in cui mio padre, il banchiere, l’aristocratico, mise il suo sesso nella mia bocca