di Carola Spadoni

La mostra No Master Territories, di cui a suo tempo avevamo dato notizia nella rubrica Altri luoghi, altri eventi, si è chiusa a Berlino il 28 agosto 2022. Anche se dopo la chiusura, riteniamo importante pubblicare questo interessante servizio e la preziosa intervista con le curatrici.

(La redazione del sito)

La Haus der Kulturen der Welt di Berlino ha ospitato fino al 28 agosto «No Master Territories», uno sfavillante giardino di immagini in movimento che proiettano infinite essenze di donne e del femminile. Guardando la mostra da qualsiasi angolo si ha la sensazione di essere in un caleidoscopio. Territori senza padrone. Un auspicio da estendere ovunque e per chiunque, preso in prestito dalla filmmaker e teorica vietnamita Trinh T. Min Ha. Sa di utopia delle pratiche e delle lucide follie di decenni in cui si disfaceva e rifaceva il mondo in collettività e nel segno internazionale della solidarietà. Come sottolinea Min Ha nel suo libro When the Moon Waxes Red, «Lei che sa di non poter parlare degli altri se non parla di sé stessa, lei che sa di non potersi occupare della Storia senza occuparsi della sua storia, sa anche che non può fare un gesto senza attivare quel movimento da e per la vita». L’altra inappropriata (the «Inappropriate Other») che rifiuta il pensiero binario, le dicotomie e attraversa le soglie di ciò che è concesso e non. Proprio come l’immagine principale della mostra, un fotogramma del film Untitled 77-A di Han Ok-he del 1977 in cui la filmmaker coreana taglia pezzi di pellicola con le forbici in un crescendo performativo nel quale delle immagini si accostano continuamente alle precedenti nel creare nuovi mondi. Ci son voluti due anni e mezzo di ricerca delle curatrici Erika Balsom e Hila Peleg insieme ad un team internazionale, degno di un film festival blockbuster, per scandagliare, raccogliere e selezionare, da mezzo mondo, film non fiction fatti da donne. L’importanza di questa mostra per la storia del femminismo e dei media è evidente tanto quanto per la storia del cinema indipendente; storicizza un periodo in cui i mezzi e le modalità distributive e di circolazione dei film si moltiplicarono oltre le sale e i cineclub inondando contro culture, soggiorni, cortili e centri di attivismo e militanza. Anni in cui i mezzi di produzione si alleggeriscono e le possibilità di filmare la quotidianità e le forme di opposizione e resistenza della miriade di movimenti diventano alla portata di molte. Sono anni in cui il personale diventa politico, in cui l’imprevisto, dai più conformisti, soggetto storico femminile irrompe ovunque, in fabbrica e quartiere, cucina e camera da letto. La potenza che sposta, a volte scardina, i padroni fuori dai territori per mettersi di nuovo al mondo, crea inedite alleanze e linguaggi, la resistenza e il rifiuto dello status quo travolge forme e contenuti. Sia la mostra che il catalogo sono concepiti nel rendere evidente l’importanza di questi lavori e di queste geneaologie per i nostri giorni. Le curatrici dichiarano di aver voluto delineare vari percorsi nella produzione delle immagini in movimento per mettere al centro una critica alla separazione in generi cinematografici della non fiction. Nella categoria non fiction troviamo inclusi il cinema sperimentale, quello educativo, il documentario, la videoarte, i cinegiornali, film prodotti per la televisione come il caso di Processo per stupro del 1979, presente in mostra.

La maggior parte delle filmmakers e artiste in mostra esercitavano altre attività e a volte erano meglio conosciute come editrici, giornaliste, insegnanti, antropologhe, coreografe. Le indicazioni sulle storie ed attività delle filmmakers si possono seguire nella documentazione sul retro delle postazioni di ogni film o video esibito. Attraverso le documentazioni capiamo come spesso i rapporti di lavoro, collaborazione e amicizia creavano reciproche influenze artistiche che generavano nuove produzioni ed alleanze nel segno della solidarietà. All’entrata della mostra il banner di Cauleen Smith Comfort the Afflicted del 2018 ne dichiara le intenzioni: «affliggere i privilegiati, confortare gli afflitti». Le curatrici sono esplicite nel rendere evidente il lavoro femminista sulla memoria e sulle geneaologie come nel caso della rinomata scrittrice Alice Walker che in seguito alla ricerca della tomba di Zora Neale Hurston in Florida, al tempo abbandonata e senza nome, pubblica un articolo nella leggendaria rivista Ms. nel 1975 che genera un rinnovato interesse per la scrittura della antropologa, filmmaker e scrittrice afroamericana. Neale Hurston a seguito di studi etnografici gira dei film del suo lavoro sul campo, field works, di cui un girato in 16 mm nel 1928 in Florida è in mostra. Pour mémoire girato al funerale di Simone de Beauvoir del 1987 da Delphine Seyrig, cineasta, attrice e anche una delle fondatrici del Centre Simone de Beauvoir, è un omaggio doppio a tutte le presenze accorse a salutare la grande scrittrice, attraverso loro la celebriamo e la ricordiamo.

Il cinegiornale Congrès international des femmes à Moscou, girato da Esfir Shub, che lavorava soprattutto come montatrice e che produsse nel 1946 per l’Incontro internazionale delle donne per la pace e contro il fascismo a Mosca, racconta la grande partecipazione delle delegate. Il congresso fu ospitato quell’anno a Mosca perché critico sull’invasione coloniale in Algeria, quindi ostacolato in Francia. Si riflette sulla rappresentazione del cinema stesso nei lavori di Sara Gómez e Barbara Hammer, vediamo gli effetti che i film hanno sul loro pubblico. Il primo, Mi aporte, girato dalla cineasta afrocubana per l’anniversario dei dieci anni della rivoluzione e completato nel 1972, su commissione della Federación de Mujeres Cubanas responsabile per l’avanzamento delle donne nel processo rivoluzionario, viene poi censurato e tolto dalla circolazione. Riemerso di recente e restaurato, mostra le discrepanze tra l’atteso cambiamento per i diritti delle donne e la realtà contingente, incluso un dibattito del pubblico in maggioranza femminile che ne discute la rappresentazione e rende espliciti i problemi di disuguaglianza. Nel film della Hammer, Audience del 1983, vediamo interviste al pubblico prima e dopo tre proiezioni della stessa regista. I contesti sono quelli del cinema lesbico militante femminista in cui si dibatte di desiderio tra donne, rappresentazione di sesso esplicito, e dell’idea di proiezioni solo per donne. Un altro itinerario della mostra è dato con l’esplicita critica ai media e alla rappresentazione dominante del femminile. Molti film e video, spesso con tagliente ironia e umorismo, spostano la tipica descrizione della donna da oggetto a soggetto che incarna visioni non conformiste. We aim to Please di Margot Nash e Robin Laurie del 1976 è un divertente assalto agli stereotipi femminili del trucco, della giusta posa, del canone commerciale di bellezza. Paper Tiger TV, uno storico gruppo di media busters newyorkesi, nel video del 1993 Sisterhood TM fa già il verso al femminismo neoliberal delle donne-in-carriera-a-qualsiasi-costo usando lo schema visivo della pubblicità. Prowling by Night in 16mm del 1990, è un’ilare animazione sulla prostituzione e le sue disavventure a Toronto; gli incontri con il poliziotto di quartiere che regolarmente esige prestazioni gratuite, gli appuntamenti dal ginecologo, la clientela regolare e quella del fine settimana. Il film è composto con disegni realizzati dalle prostitute stesse e l’audio dei loro discorsi. Uno dei temi principali, la legalizzazione della prostituzione. Nella documentazione sul retro della postazione la fanzine Stiletto riporta articoli sul film, accenni all’autrice il cui nome è Gwendolyn, al gruppo di ricerca femminista Studio D sostenuto da fondi del governo canadese, le date di proiezione in un circuito di cooperative sociali e centri di comunità sociale.

Lungo una parete sono in mostra la serie di foto di Sheba Chhachhi, Seven Lives and a Dream del 1980-81, in cui la fotografa ritrae momenti topici della vita quotidiana femminile a New Delhi ricreando insieme a delle attiviste femministe un ‘teatro di sé stesse’ come soggetto e presenza critica. I tanti percorsi continuano con il primo film di Tracy Moffat Nice Coloured Girls del 1987, con ritratti e autoritratti disseminati in tutta la mostra, Christiane Diop e Assia Djebar del 1985-87 di Sarah Maldoror, Soft Fiction di Chick Strand del 1979, Paola di Rony Daopoulo e Annabella Miscuglio, girati in Super 8 tra il 1973 e il ’76, Essere donne di Cecilia Mangini del 1965. Il femminismo italiano degli anni ’70 è presente e ben raccontato nel catalogo dall’affilata penna della storica dell’arte e femminista Giovanna Zapperi. In apertura del catalogo che funge non solo da compendio ma espande il progetto espositivo, un verso di Adrienne Rich ne restituisce la complessità, «We who are not the same. We who are many and do not want to be the same» (Noi che non siamo le stesse, noi che siamo molteplici e non vogliamo essere le stesse).

Intervista alle curatrici

Abbiamo chiesto a Erika Balsom e Hila Peleg, curatrici della mostra «No Master Territories», qualcosa di più sulla coralità dell’evento anche in rapporto alle politiche identitarie contemporanee.

«La mostra – ci dice Erika Balson – nasce dall’esigenza di rivedere la mancata storicizzazione di tante esperienze avvenute nell’ambito femminista delle immagini in movimento e di donne artiste e filmmaker che hanno operato fuori dai canoni precostituiti. Con gli occhi di oggi tornare alle generazioni delle madri e delle nonne per raccogliere le origini e segnare genealogie dei temi scottanti. Nasce anche dall’idea di un femminismo che rifiuta la dominazione in tutte le sue forme, che si occupa non solo di genere ma dei diritti dell’ambiente, della difesa delle risorse naturali, dei diritti sociali civili, delle oppressioni coloniali e dello sfruttamento delle risorse umane. L’idea era fin dall’inizio di realizzare la mostra con una metodologia che rispecchiasse queste intenzioni. Non c’è quindi una narrazione lineare e dominante che rispecchia il pensiero di noi curatrici ma vari percorsi che il pubblico può scegliere a seconda dei propri interessi specifici. C’è anche un programma di film da vedere nell’auditorium e una biblioteca in cui sono raccolti i libri da cui abbiamo scelto alcuni dei testi pubblicati in catalogo. Un’ispirazione per mantenere le coordinate di un’idea centrifuga della storia e della cronologia e tradurla in un pensiero espositivo è stato il testo di Lis Rhodes Whose History? (La Storia di chi?) del 1979. Un’altra chiave da cui abbiamo voluto prendere le distanze è l’idea dell’autore/autrice che abbia uno stile riconoscibile, che abbia prodotto un consistente numero di film per essere riconosciuta tale, e che lavori a tempo pieno come regista. Questo non è il caso per la maggior parte delle filmmakers e artiste incluse in questa mostra che spesso avevano altri lavori ed erano conosciute per altri ruoli professionali.

A questo proposito avete menzionato nella presentazione le filmmakers della Germania dell’Est che potevano lavorare anche nella non fiction con formati come il 35 mm, l’accessibilità ai mezzi e le loro condizioni di produzione erano spesso migliori che in molti paesi dell’occidente.

Erika Balsom: Nel mondo socialista la dichiarazione di uguaglianza tra i sessi era ufficiale, faceva parte dei programmi di partito e di stato, di conseguenza le esperienze femministe sono state molto diverse rispetto all’ovest. Abbiamo scelto film dalla Germania dell’est, dalla Polonia, da Cuba, una deliziosa animazione russa sulla giornata internazionale della donna, l’8 marzo. Questo è un ulteriore percorso all’interno della mostra.

Come considerate il supporto teorico ed espositivo del mondo accademico quando si occupa del femminismo intersezionale e di temi come la decolonizzazione e la restituzione pur mantenendo modalità a senso unico, non dialogiche e sostanzialmente gerarchiche?

Erika Balsom: Io vengo dall’accademia, quindi mi è molto familiare il tuo discorso. Molte di noi hanno sofferto nelle maglie iperproduttive dell’accademia di questi ultimi anni dove la pressione per una professionalità performativa è costante. Pubblicare con regolarità, congegnare corsi che siano di successo, che abbiano un alto numero di iscritti, presenza sui social media, fare costante promozione di se stesse, e competere per risorse sempre più scarse. Tutte dinamiche tipiche del mondo neoliberale. Di fatto nella mostra un filone centrale è quello della critica al femminismo neoliberale che sembra esserne diventata la forma dominante negli ultimi anni, in cui il successo individuale e l’affermazione professionale a tutti i costi sovrastano qualsiasi altra forma e possibilità di emergere. Un femminismo che si realizza per poche privilegiate alle spese della maggioranza. A ricordare che la solidarietà è qui protagonista e ha un peso diverso dalla sorellanza (sisterhood), abbiamo voluto ad accogliere il pubblico il banner di Cauleen Smith. Bisogna lavorare, lottare e creare le circostanze perché la solidarietà esista e renderla salda con il mutuo rispetto delle differenze, mentre la differenza con la sorellanza è che quest’ultima è di solito un concetto e un modo di porsi tra donne quasi in automatico, senza troppe questioni. Le collaborazioni che abbiamo messo in atto per la mostra vengono da queste esigenze così come l’accessibilità del nostro testo che volevamo fosse fruibile da tutte e tutti, non solo da addetti ai lavori o a studiose.

Hila Peleg: Abbiamo saputo oggi dalla responsabile del dipartimento d’educazione del museo che c’è un grande interesse a visitare la mostra da parte di studenti e insegnanti, le richieste arrivano non solo dalle università, anche da classi delle superiori e ne siamo molto contente. L’opuscolo gratuito ad esempio è ricco anche di testi e informazioni approfondite in un linguaggio accessibile a chiunque.

Un altro approccio importante che si evince dai lavori in mostra è la volontà di esporre lo sguardo sullo stigma della donna difficile, sulla filmmaker in opposizione, considerata tale da e in un sistema prettamente patriarcale e oppressivo che viene spesso reiterato anche da figure intellettuali interessanti e in contesti illuminati. Come esporre e rivoltare gli effetti di questo sguardo?

Erika Balsom: Sappiamo bene in tante cosa significa quello che hai appena descritto, non si può certo essere sempre gentili e disponibili in circostanze oppressive o di sfruttamento. Va sempre appurato e considerato da chi è giudicata difficile una donna, e in quali circostanze lavorative e produttive. Un esempio di come abbiamo introdotto questo tema è Processo per stupro, un lavoro fondamentale e quasi insostenibile che abbiamo fortemente voluto. Sì, mi ricordo di averne visto delle parti in tv da piccola e fu tanto importante quanto impressionante realizzare il livello di discriminazione istituzionale verso le donne.

Immagino.

Erika Balsom: Invece di arroccarci in un sentimento vittimista della donna difficile che compiange sé stessa, abbiamo scelto lavori che creano nuovi sguardi e nuovi mondi, in collettività e con ogni mezzo possibile. Video e film prodotti a volte contro ogni previsione.

(il manifesto, 16 luglio 2022)

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, insieme al figlio di Carla Lonzi, Battista Lena (che ci ha generosamente dato in comodato il suo prezioso archivio) e alla responsabile dell’Archivio Carla Lonzi presso la Galleria Nazionale, Annarosa Buttarelli, ricorda i 40 anni dalla scomparsa di Carla Lonzi con le sue stesse parole:

Noi viviamo questo momento e questo momento è eccezionale.

Il futuro ci importa che sia imprevisto piuttosto che sia eccezionale.

La presenza dell’Archivio Carla Lonzi, dal 2018, ha ampliato le possibilità di un orientamento di impegno e di pensiero già intrapreso dalla Galleria Nazionale dal 2015 – sotto la direzione di Cristiana Collu – con numerose azioni messe in campo nel segno di una valorizzazione della presenza femminile nell’arte e nelle diverse pratiche culturali. Una grande indagine sul femminismo e sul suo significato nel nostro tempo è stata condotta nell’arco di 7 anni – ma sempre in fieri – attraverso mostre, progetti, festival, open call, eventi e acquisizioni.

I preziosi materiali dell’Archivio – dal 2020 completamente digitalizzati e consultabili – riconosciuti a livello internazionale per la loro importanza nel campo della storia dell’arte e degli studi di genere, hanno permesso alla Galleria Nazionale di condurre un lavoro per promuovere e trasmettere lo studio e la ricerca sul patrimonio di Carla Lonzi. Non solo, considerando i tanti progetti che questo Archivio non ha mai smesso di attivare, continua ad agire sul presente come fonte di ispirazione, generando nuova conoscenza e rivolgendosi con domande aperte alle generazioni future, nella conferma della sua piena vitalità.

Queste le tappe principali:

L’Archivio Carla Lonzi

L’ordinamento e l’inventariazione dell’Archivio Carla Lonzi presso la Galleria Nazionale ha preso avvio nel gennaio 2018. È la prima volta che si tenta l’operazione complessa di raccogliere, ordinare, custodire, digitalizzare e mettere a disposizione l’eredità documentaria di Carla Lonzi.

Women Out of Joint

All’inizio degli anni Settanta, Carla Lonzi ha definito il femminismo «la mia festa». Nel 2018 la Galleria Nazionale ha reso omaggio alla sua figura con un festival di tre giorni e un programma di incontri, laboratori, performance, proiezioni e letture che ha messo in relazione le esperienze di artiste, storiche, scrittrici, attiviste, ricercatrici e architette provenienti da una scena internazionale.

Le open call

La open call Dopo Hegel su cosa sputiamo? (2018), direttamente ispirata al pensiero lonziano e focalizzata sulla produzione di un testo in qualunque lingua e di qualunque genere, è stata seguita da quella internazionale per la realizzazione di video-autoritratti dal titolo Taci. Anzi, parla (2020).

Io dico Io – I say I

La centralità dello sguardo delle donne è il cardine della mostra Io dico Io – I say I, inaugurata a marzo 2021 a cura di Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola Ugolini. Cinquanta artiste italiane di generazioni diverse che in differenti contesti storici e sociali hanno raccontato la propria avventura dell’autenticità̀. Una sezione della mostra è stata inoltre dedicata all’esposizione di materiali provenienti dall’Archivio Carla Lonzi.

Self-portrait (Autoritratto)

Nel 2022 la Galleria Nazionale si è fatta promotrice della prima traduzione in inglese di Autoritratto (Self-portrait) di Carla Lonzi a cura di Allison Grimadi Donahue per Divided Publishing, presentata poi dal museo con un evento online.

Le donne e l’indagine sul femminismo sono sempre al centro delle attività della Galleria Nazionale. Tutte le tappe dal 2015 a oggi tra mostre, progetti, festival, eventi, call, digitalizzazioni e acquisizioni sono raccontate sul blog del museo nella pagina di Women Up.

(https://lagallerianazionale.com/, 2 agosto 2022)

di Elena Tebano

La scoperta di Vivian Maier è una delle vicende più straordinarie della recente storia della fotografia. Nel 2007 il contenuto di un deposito in cui l’allora sconosciuta Vivian Maier conservava parte delle sue stampe e dei suoi rullini andò all’asta, suddiviso in diversi lotti. Uno dei compratori, John Maloof, un giovane che aveva lasciato la scuola d’arte per problemi di soldi e si era dedicato a lavori diversi, tra cui l’agente immobiliare, capì presto il valore artistico delle fotografie di Maier. E si organizzò con un altro degli acquirenti, Jeffrey Goldstein, per raccogliere tutto il suo archivio – 143mila immagini, di cui Maier aveva stampato solo il 5% – e poi organizzare una mostra in collaborazione con il Chicago Cultural Center. Allestita nel 2011, fu subito un successo e proiettò Maier, bambinaia di professione e fotografa solo per passione, nell’olimpo della fotografia. Da allora le sue mostre hanno fatto il giro del mondo; l’ultima, dedicata agli scatti “italiani” di Maier si è conclusa alla fine di giugno a Torino (qui la recensione sul Manifesto). Maier era morta a ottantanove anni solo due anni prima, senza mai sapere di essere stata “scoperta”. I suoi primi curatori l’hanno rintracciata solo dopo la sua morte, grazie al necrologio pubblicato su internet: lei aveva vissuto sempre nel più totale riserbo.

Il suo successo postumo è dovuto in parti uguali alla bellezza delle sue foto e al mistero che la circonda. Perché una fotografa così talentuosa non solo non ne ha mai fatto un lavoro a tempo pieno, ma ha letteralmente lasciato la maggior parte dei suoi rullini chiusi in un deposito, spesso senza neanche svilupparli?

La risposta a queste domande si può ora trovare in Vita di Vivian Maier. La storia sconosciuta di una donna libera, l’imponente biografia della Maier appena edita in Italia da Utet. È nata anch’essa dalla curiosità nei confronti di questa donna misteriosa: la sua autrice, Ann Marks, non è una biografa di professione, né una studiosa di fotografia, ma un’ex dirigente d’azienda in pensione che si è appassionata alla storia di Maier dopo aver visto un documentario e ha deciso di indagare più in fondo. Il limite del libro sta forse qui, ma è comunque una straordinaria fonte di informazioni e una preziosa raccolta di oltre 400 foto, molte delle quali sconosciute, di Vivian Maier.

Marks ricostruisce la storia familiare di Maier, segnata da uomini inaffidabili e violenti e donne che – in tempi in cui le donne avevano pochissime possibilità – hanno dovuto cavarsela da sole, spesso lasciando indietro le loro figlie, che ne hanno pagato il prezzo. È successo alla nonna materna di Maier, Eugénie Jaussaud, originaria di Saint-Julien-en-Champsaur, un villaggio delle Alte Alpi francesi nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Figlia di contadini, rimase incinta a sedici anni del bracciante che lavorava nella fattoria dei genitori e che si rifiutò di sposarla. Sua figlia Marie, la madre di Vivian, nacque dunque nel 1897 fuori dal matrimonio e lei e Eugenie ne patirono lo stigma che ne derivava all’epoca. Quattro anni dopo, Eugenie partì da sola per l’America, dove nessuno sapeva della sua figlia illegittima, e iniziò a lavorare come cuoca per le famiglie ricche dell’East Coast. Marie fu tirata su dalla nonna e raggiunse sua madre, che praticamente non conosceva, solo quando aveva diciassette anni, nel 1914. Sembra una storia lontanissima, eppure è quello che succede ancora oggi ai figli e alle figlie di tante tate, colf e badanti ucraine, sudamericane o filippine che lavorano nelle case italiane.

Pochi anni dopo, nel 1919, Marie, cattolica, sposò il luterano Charles Maier, in un matrimonio traballante fin dall’inizio, se è vero che i testimoni furono la moglie del pastore che lo officiò e il custode della chiesa. L’anno dopo nacque il loro primo figlio, Carl, e poi, nonostante la coppia si lasciasse e riprendesse continuamente, Vivian, nel 1926. Charles era dipendente dall’alcol e dal gioco, la madre sofferente e incapace di tenersi un lavoro, e nel 1927 si lasciarono definitivamente. Carl fu messo in orfanotrofio, Vivian rimase con la madre che però la lasciava spesso sola o in qualche casa-famiglia, fino a quando dopo l’inizio della grande Depressione si trasferì a casa di Jeanne Bertrand, fotografa francese amica della nonna dall’inizio della sua immigrazione americana. Fu lei probabilmente ad avvicinare Vivian alla fotografia. Dopo un periodo in Francia con la madre, tra il 1932 e il 1939, Vivian tornò a New York e iniziò a lavorare a 17 anni in una fabbrica di bambole. Poi, dopo un altro breve viaggio in Francia per vendere un terreno ricevuto in eredità alla morte della nonna, iniziò a lavorare come bambinaia. Lo avrebbe fatto per tutta la vita.

La sua passione per la fotografia era iniziata in Francia, con la macchina fotografica di sua mamma, l’unica in tutto il villaggio. Vivian la coltivò per anni, soprattutto a New York, dove negli anni 50 frequentava fotografi e artisti, tra cui Jeanne Bertrand. Marks racconta che però non riuscì mai a farne un lavoro, forse perché donna, autodidatta ed estranea agli ambienti della fotografia professionale. Sicuramente anche la sua storia familiare ebbe un peso. Sua madre fin dal 1939 iniziò a mostrare gravi disturbi mentali e morì in solitudine. Il fratello Carl fece dentro e fuori dal riformatorio, da ragazzo, e poi dal carcere, da adulto. Ebbe problemi di dipendenza dall’alcol e dalla droga e alla fine gli fu diagnosticata una forma di schizofrenia. Morì in una struttura di ricovero dopo aver passato lunghi periodi in psichiatria.

Vivian dopo essersi trasferita a Chicago condusse una vita sempre più solitaria. Sviluppò un disturbo da accumulo, collezionando soprattutto libri e giornali, tanto da rendere praticamente inabitabile camera sua e da dover affittare i depositi che alla fine finirono all’asta. Il fatto che non abbia mai stampato né mostrato la maggior parte delle sue fotografie potrebbe avere a che fare con questa difficoltà di lasciare andare che affligge molti accumulatori. Ma all’epoca non esisteva né diagnosi né cura per il suo disturbo, che finì per causarle problemi anche con i suoi datori di lavoro. Marks è convinta che Maier possa aver subito anche violenze o abusi sessuali: provava «orrore» per gli uomini, non sopportava il contatto fisico, aveva «reazioni brusche che facevano pensare a improvvisi flashback traumatici», «raccomandava alle bambine di non sedersi in braccio agli uomini e descriveva loro tutti i reati violenti o a sfondo sessuale di cui un uomo si poteva macchiare». È impossibile da sapere con certezza, ma è tutt’altro che improbabile. In ogni caso i bambini che ha cresciuto facendo la tata la raccontano come una donna eccentrica ma capace d’amore.

In mezzo a tutte queste difficoltà, Vivian Maier ha saputo anche trovare e coltivare la sua immensa creatività. Tra i suoi soggetti preferiti ci sono i bambini, forse un modo per sanare attraverso l’arte la sua infanzia piena di abbandoni. E poi le donne della classe lavoratrice in mezzo alle quali ha vissuto. Ha nutrito da sola il suo talento superando gli ostacoli della povertà, di una mancanza di istruzione formale, dei pregiudizi di genere in un’epoca in cui per una donna anche muoversi da sola senza meta per la città era malvisto e pericoloso. Nonostante tutte le ferite che la vita può averle inferto ha saputo costruire bellezza. L’arte è questo. E lo è anche se nessuno la vede, come è successo a lungo con le sue fotografie.

(27esimaora.corriere.it, 9 luglio 2022)

di Mariella Pasinati

All’età di 87 anni è scomparsa lo scorso 8 giugno Paula Rego (Lisbona 1935 – Londra 2022) artista portoghese ma attiva fin dagli anni ’50 del Novecento in Gran Bretagna.

Grande narratrice di storie visive che molto spesso interpretano e risignificano narrazioni letterarie e opere visive del passato, Rego ha fatto dell’esperienza femminile il punto di osservazione privilegiato da cui guardare il mondo e secondo cui dar valore alla realtà, un orientamento intrecciato a temi quali la violenza, il rapporto di subordinazione/dominio, l’esercizio del potere – sessuale e sociale – in particolare nel mondo dell’infanzia e della famiglia. Le sue storie, inquietanti e che lasciano spiazzate, espongono e svelano le difficoltà delle relazioni umane presentate come luogo di contrapposizioni e di conflitto.

Per ricordarla oggi voglio citare solo la sua serie di disegni e acqueforti sull’aborto che inaugurava, nel 1999, un tema iconografico del tutto nuovo in una storia dell’arte sostanzialmente frutto dell’esperienza e dell’immaginario maschile (per una lettura più ampia del lavoro di Paula Rego rimando ad un mio saggio su Letterate Magazine https://www.societadelleletterate.it/2013/05/pasinati/).

La serie sull’aborto nacque da una costrizione: la necessità di prendere la parola dopo l’insuccesso del referendum indetto in Portogallo per cambiare una legge sull’aborto estremamente restrittiva. Ma quell’urgenza politica le consentì di nominare e dare esistenza simbolica a un’esperienza destinata altrimenti a rimanere muta, come la stessa artista ha lasciato intendere, omettendo, in questi lavori, i titoli.

Il risultato sono opere forti, intense, dure che però non hanno nulla di crudo o di brutale, suggeriscono più che descrivere. In contesti estremamente semplificati, l’attenzione è tutta concentrata sulle figure: corpi massicci che assorbono e dominano lo spazio, donne che, sia pure nella sofferenza, sono l’unico soggetto dell’azione. L’intento non è tanto denunciare un problema sociale, piuttosto sottolineare il controllo femminile sulle proprie scelte, anche in una condizione estrema. Per questo Paula Rego rappresenta le figure secondo due pose diverse ma complementari: rannicchiate su se stesse oppure rivolte verso chi guarda ma, in entrambi i casi, la donna raffigurata ha sempre il pieno controllo sull’evento, sempre protagonista e mai vittima delle circostanze.

Quest’anno la Biennale di Venezia le ha dedicato uno spazio nel Padiglione centrale, un’ottima occasione per rivederne le opere, fino alla serie più recente Seven Deadly Sins del 2019. E fino al 18 giugno sempre a Venezia, alla Galleria Victoria Miro, si può ancora visitare la mostra Paula Rego: Secrets of Faith, centrata sulla sua particolare interpretazione femminista della figura della Vergine Maria.

(www.facebook.com, 13 giugno 2022)

di Katia Ricci

Ho visitato l’Esposizione ai Giardini e all’Arsenale con Donatella Franchi e un’artista messicana, Patricia Meza, sua allieva nel master Duoda. È stata per questo una visita ancora più interessante perché abbiamo potuto scambiarci opinioni. Ero piena di aspettative per quella che veniva indicata come la Biennale delle donne. Desiderosa di un giusto, anche se tardivo, riconoscimento alla creatività femminile e nello stesso tempo timorosa che fosse un tributo alla moda del momento che parla di post-umano, gender fluid, superamento del binarismo eccetera… Sicuramente in comune con tutte queste problematiche le opere di artiste e artisti mostravano un netto superamento dell’antropo(andro)centrismo. Ma andiamo con ordine, in primis i numeri: per la prima volta nei 127 anni della Biennale tra i duecento artiste e artisti provenienti da 58 nazioni, c’è una netta maggioranza di donne rispetto ai colleghi uomini, il che racconta di un protagonismo femminile che finalmente è emerso anche agli occhi della critica e del pubblico e di qui non si torna indietro. I numeri dicono pure qualcosa, anche se si dice comunemente che non è la quantità quella che conta. E allora entriamo nel merito della qualità e dei problemi affrontati. L’enorme elefante verde scuro, Elefant, che ci accoglie nel Padiglione centrale dei Giardini, realizzato in poliestere da Katharina Fritsch mi appare come una figura imponente e nello stesso tempo rassicurante, come la matriarca che è alla base dell’organizzazione familiare della specie. La scultura e il titolo della mostra, Il latte dei sogni, tratto dal libro di favole di Leonora Carrington, introducono in un mondo magico e nello stesso tempo reale e quotidiano, come se la vita stessa offrisse infinite possibilità di eventi meravigliosi e potesse essere plasmata e reinventata continuamente se si abbandonano schemi prefissati e luoghi comuni. In una sala sotterranea del Padiglione centrale, detta La culla della strega, esprimono un rapporto magico e stupefacente con l’universo le opere di artiste delle avanguardie storiche, tra cui Eileen Agar, Leonora Carrington, Claude Cahun, Leonor Fini, Carol Rama, Dorothea Tanning, Remedios Varo, Benedetta, Rosa Rosà, Meret Oppenheim, Valentine de Saint-Point. Il riferimento frequente all’inconscio, il superamento delle contrapposizioni proprie della cultura patriarcale, essere umano natura, corpo mente, femminile maschile, reale immaginario prefigurano la nascita della “donna nuova”, autonoma e indipendente dall’uomo. Breve il passo per il raggiungimento di una completa libertà. Un’opera di Varo mostra un’artista, un ibrido di donna e civetta, che nel suo fare artistico prende direttamente luce e colori dagli astri, da forze soprannaturali. La culla della strega si presenta, dunque, come un laboratorio alchemico di pensiero, consapevolezza, pratiche artistiche a cui faranno riferimento artiste e artisti negli anni a venire e fino ai nostri giorni. La sezione Corpo orbita con opere di artiste come Tomaso Binga, Mirella Bentivoglio, Djuna Barnes, Sister Gertrude Morgan, Minnie Evans, solo per citarne alcune, ricercano un proprio linguaggio nella Poesia visiva o utilizzando scritture automatiche che sono anche una pratica corporea per esprimere un linguaggio inconscio del tutto personale. Affascinanti l’installazione e le opere di Cecilia Vicuña, Leon d’oro alla carriera insieme a Katharina Fritsch. L’installazione, NAUfraga, dedicata alla laguna di Venezia, che occupa tutta la stanza con materiali di recupero, corde, reti, detriti raccolti a Venezia, denuncia lo sfruttamento della Terra che sta facendo naufragare lentamente Venezia. Il dipinto dedicato alla madre, Bendígame mamita, esalta il modo creativo e forte con cui la madre ha reagito al violento colpo di stato cileno: il suo sguardo attraversa il foro di una chitarra e non a caso è diventato uno dei simboli della Biennale per comunicare il superamento dell’odio e delle difficoltà. Metamorfosi dei corpi in lavori come quelli dell’artista rumena Andra Ursuƫa, che, usando calchi di parti del suo stesso corpo, evoca la fragilità e la precarietà della forma umana. Molte artiste e artisti affrontano il tema del rapporto con la Terra e la natura, sia nei video di alcuni che negli stupendi paesaggi ricamati da Britta Marakatt-Labba presente anche all’Arsenale. Uno dei riferimenti della curatrice è sicuramente Ursula K. Le Guin, secondo la quale la civiltà sarebbe nata non dall’invenzione delle armi, ma dai recipienti e oggetti utili alla vita quotidiana. E così in una sezione dell’Arsenale si ammirano oggetti di Sophie Taeuber-Arp, le leggerissime sculture in filo di ferro ispirate a una tecnica di intreccio di ceste di Ruth Asawa, i gusci fragili di Mária Bartuszová, i modelli in cartapesta degli organi sessuali femminili di Aletta Jacobs che nei Paesi Bassi già a fine Ottocento si batteva per l’abolizione della prostituzione. Ai genitali femminili sono evidentemente ispirate le conchiglie dipinte dalla francese Bridget Tichenor, stabilitasi poi in Messico. Complessa la scultura in ceramica di Tecla Tofano, nata a Napoli, ma vissuta in Venezuela, dove si è battuta per l’uguaglianza tra uomini e donne in una società fortemente maschilista. La sua ceramica affronta la questione della maternità in un modo problematico senza retorica.

Culture non occidentali e saperi indigeni sono al centro di molte opere. Il Padiglione americano coperto per l’occasione da paglia che lo trasforma in una capanna africana contiene sculture in bronzo di figure di donne nere di Simone Leigh, che apre la mostra all’Arsenale con un monumentale busto di bronzo di una donna nera, la cui gonna ricorda una casa di argilla. All’antica scultura indiana si ispira Mrinalini Mukherjee che con la fibra di canapa dà vita a monumentali sculture, in cui l’astrazione si fonde con elementi naturali per dar vita ad antiche divinità. Uno dei padiglioni più affascinanti, oltre a quello molto bello del Belgio sui bambini che giocano nelle strade del Messico, in Africa e in Cina, e che mi ha sorpreso maggiormente è quello della Polonia che presenta un grandioso progetto dell’artista rom Małgorzata Mirga-Tas, Re-enchanting the World, ispirato a Palazzo Schifanoia. L’epopea del popolo Rom raccontata in tra fasce copre tutte le pareti con la storia della migrazione, i segni zodiacali, e nella fascia bassa lavori e vita quotidiana in cui sono protagoniste le donne. Sono dodici pannelli di tessuti dai colori brillanti, una festa per gli occhi. Arazzi, ricami, opere realizzate con materiali vari anche di uso quotidiano sono numerosi in tutta l’esposizione in cui non mancano sorprese come le opere della cantante cilena Violeta Parra che realizza quadri e ricami che riprendono le sue canzoni e rappresentano in scene corali donne, uomini e animali ed eventi storici. Inevitabile la sezione dedicata al cyborg intitolata La seduzione del cyborg nella parte finale delle Corderie all’Arsenale, con opere di artiste che fin dall’inizio del Novecento hanno immaginato nuove mescolanze e combinazioni tra macchine, esseri umani e tecnologia. Tra queste artiste del Bauhaus come Marianne Brandt, le futuriste, Aleksandra Ėkster, Giannina Censi e Regina. Chiude una grande installazione di Barbara Kruger con slogan, poesie e frasi. Non è, dunque, solo la quantità che fa di questa Biennale la Biennale delle donne, ma anche e soprattutto la qualità: le novità, le pratiche artigianali e artistiche, un tempo appannaggio delle donne, i contenuti che riguardano la rappresentazione dei corpi, le relazioni con tutti gli esseri viventi, la fine dell’antropocentrismo e i legami con la Terra per un «re-incantesimo del mondo», come scrive Silvia Federici.

(www.libreriadelledonne.it, 6 giugno 2022)

di Danila Baldo

Inizia oggi una serie di quattro interviste ad artiste accomunate dal fatto di essere donne, di aver rappresentato l’essere donne nel mondo e di aver fatto conoscere, con la loro arte – produzioni, attività, mostre – il loro sguardo sulla realtà. Che cosa sia la realtà è la più sottile e complessa delle disquisizioni filosofiche: se è ciò che si vede o ciò che è velato, ciò che appare alla luce del sole o ciò che è nell’ombra, ciò che è al di qua o al di là dello specchio… in ogni caso l’artista si pone in un luogo altro che fa cogliere sprazzi di realtà non visibili immediatamente, colti nella mediazione delle sue emozioni, sentimenti e visioni. E aiuta tutte e tutti noi, ri-creandola, a comprendere e ri-conoscere la realtà in cui siamo immersi, come pesci nell’acqua.

Iniziamo con l’artista emiliana Clelia Mori.

Ci parli della tua ultima fatica, la mostra che a Matera città della Cultura 2019 è stata intitolata Il mistero (negato) del corpo che non tace e che ha avuto altre esposizioni, prima del lockdown che ha bloccato tutto: società, scuola, rappresentazioni artistiche?

Bella questa idea della realtà ri-creata dall’arte: racconta molto della visione artistica. Sì, ha proprio bloccato tutto il Covid, anche per me dopo Matera. Comunque dopo averla esposta in parte a Mestre con Le Vicine di casa e Alessandra De Perini che mi ha creduta per prima, a Brescia con la Cgil, a Reggio Emilia con la Fondazione Tricolore e a Foggia alla Merlettaia, quest’opera è approdata, con la partecipazione preziosa della critica Katia Ricci, a Matera alla Biblioteca Provinciale, a cura della fondazione Basilicata Futuro e della Cgil e col Patrocinio della Provincia, dove volevo assolutamente andasse, visto che riguardava le donne della Basilicata. Mi serviva portarla là per unirle idealmente a tutte le donne d’Europa e della terra.

Questa serie di più di 40 opere tra tute, carte e lenzuola, sul mistero del corpo femminile, è nata perché mi sono sentita negata come donna insieme alle operaie della Fca di Melfi quando ho letto, nel 2015, che non volevano più le tute bianche di ordinanza, uguali a quelle degli uomini, perché si macchiavano di sangue mestruale. Mi era sembrato assurdo che il nostro corpo fosse considerato uguale a quello degli uomini. È un’uguaglianza ottusa che continua ancora oggi in tutte le fabbriche di questa multinazionale. Non capivo come fosse possibile non vedere che al mondo ci siamo anche noi e che ogni donna e uomo nasce sempre da un corpo di donna. Un corpo misterioso e anarchico che Marchionne pensava di poter cancellare col bianco, ma che non tace mai e il bianco mitizzato lo ha tradito. Ho pensato che dovevo far uscire quelle tute dalla fabbrica, renderle un’opera d’arte ed esporle. Far vedere questa violenza simbolica. Ho cercato un’operaia che me le regalasse e dopo più di un anno, al cambio della mise, gentilissima, me le ha mandate.

Confidavo mi arrivassero sporche, ne avevamo parlato. È un periodo che in arte va di moda il sangue e volevo usarlo anch’io, avevo perfino un motivo molto serio che mi toglieva dall’idea dell’esibizione. Ma le quattro tute usate, il ritratto di chi ci aveva vissuto dentro, mi arrivarono pulite e stirate e non potevo macchiarle apposta fingendo.

E allora?

Eh, lentamente mi sono resa conto che dovevo lavorare sui simboli: ricamarle e dipingerle io. Non aveva senso insistere sul sangue reale se le operaie avevano rifiutato le tute proprio per proteggere la loro libertà di dire a chi, quando e come volevano il loro mistero. Una libertà che rivendicavano per tutte noi. Anche la mia amica operaia me l’aveva detto mandandomele pulite. Non dovevo proprio scioccare nessuno col sangue vero. Ormai era puerile. Era il nostro mistero negato che doveva stare al centro del mio lavoro. La sua voluta in-visibilità.

E sulla nostra in-visibilità ho lavorato.

Alle maglie ho delegato l’invisibilità con fili bianchi e oro che mi serviva per indicare la nostra preziosità corporea e ai calzoni la visibilità con cerchi di filo rosso e macchie rosse di acrilico. Ma quando le ho esposte a Mestre chi le vedeva non si stupiva come me.

E allora ho capito che dovevo affrontare il nostro mistero togliendolo dal tabù in cui è relegato. Ho cercato una forma, ma nessuna funzionava e finalmente è arrivata liberatoria l’unica vera: la macchia di sangue mestruale sui pannolini. E quella ho ricamato enorme, con materici fili rossi, bianchi e oro, a punto croce, una tecnica persino ironica nella sua xx cromosomica, per sbatterci contro al tabù su grandi lenzuola usate, filate e tessute da altre donne su cui avevano anche amato. Chiudendo un cerchio tra donne sulla nostra preziosità.

Ma ricamavi già nelle tue opere?

No. Ma una volta scartato il sangue vero, concettualmente superato, non potevo certo usare pennellate forti e sgocciolanti. Troppo maschili, vistose e false per parlare del nostro Sangue di vita che è differente da quello di morte, ferita o malattia e va detto. Perché noi siamo le Creatrici del tempo e dello spazio ogni volta che creiamo una vita. Un tempo che non è quello dell’orologio e della storia maschile, ma quello della vita vera che parla, ride, piange e ama. Uno dei miei lavori è proprio sulla capacità creatrice della nostra differenza sessuale: Creatrici del tempo. Concetto spaziale 2020. È basato sulla mia storia fertile che racconto con tredici pallini: uno per ogni mestruazione, per ogni anno dall’inizio fino alla fine, con la riga vuota della gravidanza. È il tempo dell’umanità che io ho creato e che creiamo tutte dandogli spazio in ogni parte del mondo. Tredici è il numero di mestruazioni che ogni donna in genere dovrebbe avere in un anno e lo si trova dividendo i giorni dell’anno per 28, lo stacco di tempo anche lunare tra una apparizione mestruale e l’altra.

Così mi è sembrata molto naturale e meditativa la levità del ricamare, senza fare una tovaglia da tè, rispetto alle pennellate energiche. In fondo erano le coordinate artistiche di sempre quelle che usavo: spazio, segno, materia, luce, cambiava solo la tecnica. Non ho il mito artistico della riconoscibilità personale della critica e del mercato. L’arte è un linguaggio, mi serve per parlare e per farlo da libera credo vadano anche ribaltate le richieste dei canoni, anche se rassicurano, se serve per ri-creare la realtà osservata da un’altra prospettiva. Per me è l’altro meraviglioso linguaggio che possiedo. So che questa lingua è da sempre arrivata prima della parola: la stimola e la contiene ed è quella che uso e amo da sempre. È il lavoro dell’arte.

Qual è stato il percorso scolastico e culturale che ti ha portata a esprimerti con le arti visive?

Sono Maestra d’Arte diplomata al Toschi di Parma. Una scuola che ho scelto contro la volontà della famiglia molto preoccupata del mio futuro che mi voleva al liceo. Devo però ringraziare i miei genitori che hanno creduto in me in tempi economici ancora difficili. Mi hanno regalato da contadini la libertà del mio desiderio e del mio piacere della vita. Amavo il segno fin dalle aste e i puntini dell’asilo. Costringere la mia mano a fare quello che voleva il mio cervello era una goduria espressiva estrema che non ho più abbandonato. Certo non è stato semplice insegnare, lavorare e dipingere, fare la casalinga e la madre, ma non potevo non parlare con questa lingua: era la mia più originale e profonda e l’ho sempre coltivata strappandola alle incombenze del quotidiano. Strapparla è stato creativo per il desiderio. Se non l’avessi usata non sarei più stata me stessa. Così, forte della mia conquistata e scolastica sapienza pittorica, ho passato il tempo a sublimare, a distruggere e ricostruire quello che avevo imparato a scuola tra ricerca di sintesi linguistiche, cromatiche e spaziali. Non è stato facile, molte sensazioni contrapposte mi agitavano ogni volta che lavoravo e cercavo di cambiare strada insieme all’idea di sbagliare, ma ad un certo punto ho cominciato a dare fiducia solo alle mie emozioni. A pescare nel loro farsi con l’obiettivo di dirle con tutta la libertà che mi potevo dare, guardando più il mio mondo sensoriale che a quello che mi dava l’esterno: il fuori mi deconcentrava. Lì sono diventata libera come artista.

Hai incontrato personalità artistiche che ti hanno particolarmente colpita o indirizzata, nel tuo percorso?

Non ho avuto tanto tempo per coltivare questi aspetti, lontani geograficamente da me, oltre a compagni e compagne di scuola. Abito in mezzo ai campi da sempre. Ma ho guardato molto artiste e artisti famosi che amavo, da quelli storici a quelli moderni. Pian piano li ho introiettati e digeriti grazie anche a una coscienza sempre più femminista che mi ha permesso critiche a convenzioni artistiche che mitizzavo. Un’altra idea di spazio nell’opera è la mia ultima liberatoria conquista: uno spazio della vita, non solo quello freddo, geometrico, acido di un taglio che ho adorato.

Ci fai qualche nome di artisti o artiste amate?

Nel mio Istituto d’arte, negli anni sessanta, le artiste non erano contemplate, nonostante avessi una insegnante di storia dell’arte. Lei seguiva i canoni classici che erano costituiti soprattutto dalla visione maschile e con quelli mi sono confrontata. Ho amato tutti i grandi nomi della storia dell’arte. Ogni nome era una scoperta di un mondo pittorico diverso e intenso per una ragazza che veniva dalla campagna: dai capolavori dell’arte greca e romana a quelli del medioevo che ritrovavo anche a Parma con l’Antelami, dove c’erano anche il Correggio e il Parmigianino, ai fiorentini e ai romani del Rinascimento e su fino all’impressionismo per fermarci a prima del futurismo. Il resto me lo sono fatta da sola. Ma lì ho imparato a confrontarmi con la pittura maschile senza sentirmi a disagio se poi non li condividevo più. Lì ho imparato un senso dell’armonia compositiva che ancora mi guida, anche se ho cambiato linguaggio espressivo, per cercare me stessa nel dire. E adesso so che sono una artista, donna, e che si vede nel mio lavoro. Credo ci sia un modo femminile di fare arte visiva nelle nostre opere e non solo se ricami. L’ho capito guardando i quadri di Joan Mitchell un giorno. Non so l’inglese e credevo di guardare i dipinti di un uomo. Ma quando sono arrivata davanti a certi suoi segni compositivi ho visto che avevano la stessa mia matrice informale e ho scoperto stupita che guardavo invece una donna artista. È un tema grande questo, tacitato troppo spesso con l’affermazione che l’arte, quando è arte, è sempre arte e non c’entra chi la fa. C’è una verità critica dentro questa affermazione che però a me non basta, perché sento che c’è anche altro. Sarebbe interessante se si provasse a guardare l’arte delle donne dal di fuori dei rassicuranti canoni storici che in qualche modo limitano studi più approfonditi, meno monotoni e omologanti. Siamo in un tempo in cui ci si può permettere qualche strutturale cambiamento mentale. Penso alla magica libertà di Maria Lai come artista donna nel suo filo azzurro che lega Ulassai alla montagna, che non trovo guardando altro, o alla leggerezza ironica delle foto di Tomaso Binga nuda e mai scontata nel suo Alfabetiere. O ai disegni scarni e urticanti di Carol Rama o a Marina Abramović mentre pulisce una montagna di ossa sanguinanti sulla prima guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale e sento che solo delle donne potevano arrivare lì.

Ritieni che la nostra società, con tutte le problematiche economiche, sociali e geopolitiche che si trova ad affrontare, dia il giusto spazio all’arte o alla cultura in generale? Abbiamo anche dovuto sentire, negli anni scorsi: «Con la cultura non si mangia». Pensi che sia ancora vero?

È un tasto dolente questo, soprattutto per le donne che vogliono fare arte. Difficile trovare spazi per artiste come me che non seguono sempre regole consolidate. Tomaso Binga (nome d’arte di Bianca Pucciarelli), una delle più brave e irriverenti artiste italiane viventi (ora ha ben novantun anni), mi ha detto da poco che lei ha cominciato a diventare famosa a ottant’anni e che avevo ancora molto tempo davanti… In fin dei conti io voglio parlare col segno e la luce del colore e il resto alla fine non mi riguarda. Preziosa è la libertà artistica che mi sono data con l’indipendenza economica e a quella libertà mi tengo ben stretta.

Quali sono state le tematiche che hai principalmente affrontato?

Sono sempre partita dal corpo: l’immagine che mi interessava di più, in particolare dal mio corpo di donna. Era quello che conoscevo meglio in un periodo in cui dipingere un modello era abbastanza superato. E dal mio sono arrivata al nostro, passando attraverso la ricerca di una sintesi del segno che fin dall’Istituto d’Arte mi attraeva. Andandomene pian piano dal corpo esteriore per ritrovarlo nella sua essenza più interiore, dopo essere passata dal trionfo del segno cromatico dell’informale di anni fa. Mi è servito per rendermi indipendente dalla forma reale. Ho persino fatto una serie di quaranta lavori su Le violon d’Ingres di Man Ray, una bellissima foto venduta da poco a un prezzo mai visto, irridendo la sua idea che il corpo di donna si possa suonare come un violino e poi appoggiare in un angolo nell’attesa del suo prossimo uso. L’ho fatto pensando all’Estasi di Teresa d’Avila del Bernini in Santa Maria della Vittoria a Roma e alla Kiki di Man Ray, chiedendomi chi tra le due donne abbia avuto di più da un amore. Sembra da come Man Ray ha architettato la foto di Kiki che lei vivesse nella sua ombra, ma nella sua biografia Kiki gli dedica circa una mezza pagina. Ho cercato anche di capire con questo lavoro se la forma corporea femminile avesse un modo femminile di essere vista, ma cambia solo l’interpretazione perché questa forma è già data per sempre a chi la guarda. Quello che non aveva capito Marchionne e chi pensa che si possa cambiare la definizione di donna per noi donne.

E i tuoi progetti in corso o futuri?

Il Mistero (negato) del corpo che non tace è un tema infinito. Ha così tante sfaccettature che sto ancora lavorandoci. È così vasto e complesso che ogni cosa che ci accade intorno lo riguarda e propone un altro punto di vista da cui osservarlo per cercare nuove soluzioni a quelle asfittiche dentro cui siamo come in una prigione. La rivoluzione della tenerezza è un altro punto di osservazione che ho rappresentato, da una recente splendida omelia sul grembo di Maria di Papa Francesco, dove afferma che «Gesù è cresciuto giorno dopo giorno nel suo grembo». Maria è stata sempre dipinta col bambino già nato in braccio e mai incinta, se togliamo la Madonna del parto di Piero della Francesca, e penso che col suo grembo si rivaluta finalmente quello di tutte. È un punto fermo sulle capacità del nostro corpo che prima non c’era. Ho realizzato quest’opera con uno zig zag enorme rosa: lo zig zag, un segno primordiale, per la rivoluzione, e il rosa femminile per la tenerezza, sempre a punto croce su di un grande lenzuolo.

Penso sia un passaggio dovuto al mio lavoro sul corpo delle donne. E oggi con questa terribile guerra in Ucraina parlare del mistero della madre e del nostro corpo – come matria in alternativa alla patria – mi sembra un liberatorio e auspicabile cambio di sguardo e lì sto lavorando nel mio nuovo lenzuolo appena iniziato. Poi esporrò una serie di 10 grandi carte disegnate su Genoeffa Cocconi Cervi, la madre dei Sette Fratelli Cervi uccisi nel ’43 dai fascisti. L’ottava vittima in quella famiglia, ancora in parte misconosciuta proprio perché una madre, morta poco dopo loro nel ’44, e sarà all’Istituto Cervi qui vicino in novembre. Genoeffa: una Maria laica.

Ringraziamo Clelia Mori per le interessantissime riflessioni e considerazioni, utili ad allargare anche i nostri orizzonti nella comprensione della realtà in cui viviamo.

(vitaminevaganti.com/Arti visive, Conversazioni, numero 168, 28 maggio 2022)

di Giuseppe Frangi

Nella storia di Corrado Levi, il caso gioca sempre un ruolo importante. Lo gioca con molta grazia e leggerezza. Nell’immediato dopoguerra, mentre era impegnato a recuperare gli anni perduti facendo l’università a tappe forzate, si era recato in visita a Ottone Rosai nel suo studio di Fiesole. Gli aveva comperato un piccolo quadro, dietro il quale Rosai aveva scritto una dedica: «A Corrado Levi con l’augurio di trovarlo pittore». Levi era iscritto ad Architettura, dove si sarebbe laureato con Carlo Mollino, ma evidentemente guardava alla sua vita come a un campo aperto e libero: del resto «Libero» era il cognome della madre che lui aveva adottato nel 1943-44 per scampare alle leggi razziali.

Levi è un «inclassificabile» in ogni senso. Lo testimoniano i biglietti da visita che con un tocco di ironia ha voluto squadernare in una doppia pagina alla fine di questo libro che colma una mancanza e finalmente ripercorre la sua storia creativa: Corrado Levi. Corpi (a cura di Beppe Finessi, con un testo di Luca Massimo Barbero, Electa, pp. 208, euro 32,00). Si dichiara architetto, e insieme «guanto giallo di savate», o boxe francese. Ma in un altro biglietto si definisce «fan di Boetti di Albini di Mollino di Klee di Schifano di Escher di Kraus di Zanichelli di Rama». Chi lo ha avuto come affascinante professore alla facoltà milanese di Architettura, si trovava davanti un maestro che non ha mai smesso di considerarsi allievo dei nomi di cui sopra, in particolare di Mollino, come più tardi di Franco Albini, «fratelli di nevrosi» per la comune ricerca della perfezione progettuale che li caratterizzava. Credeva nella virtù di «imparare l’uno dall’altro». «L’ho sempre fatto anche con gli allievi del Politecnico. Imparare guardandosi. Se non è un atto politico questo…», racconta nell’intervista a Maria Villa che correda il volume.

In una facoltà in ebollizione per le contestazioni studentesche, vara un progetto editoriale «Dalle cantine», con la sua costola «Dalle cantine frocie». Un numero speciale è dedicato a un artista-chiave per Corrado Levi, Pontormo, a cui lo lega una passione viscerale. Per Levi è un artista-chiave in ogni senso: addirittura assicura di aver ottenuto la cattedra al Politecnico dopo che Paolo Portoghesi lo aveva sorpreso, durante un’occupazione, a leggere in piedi il Diario del grande manierista. Un disegno di Pontormo, Il giocator sgambettante, è poi origine di una serie di lavori realizzati a inizi anni ottanta, «con occhi spalancati, mano attenta e cuore sognante», come sottolinea Finessi. Levi, dopo aver replicato su carta undici volte la figura pontormesca, ne ha coperto il sesso, spavaldamente ostentato, con pennellate di colori sempre diversi. Un tocco con cui sembra divertirsi a stare al gioco di «Madame Pontormo» (questo era il titolo del numero speciale della fanzine universitaria).

La politica entra sempre in gioco nel percorso di Levi. Ma entra attraverso pertugi imprevisti, mai con un andamento obbligante. La politica per lui è esperienza, e il corpo è il territorio immancabile di questa esperienza. Come scrive Finessi il corpo resta sempre «un territorio capace di rappresentare al meglio il suo pensiero, contenerlo, amplificarlo, permettendogli di mostrare la sua ricerca, tra ascolto, sperimentazione e humour». Quando sceglie di aderire al FUORI, lo fa anche «per attingere alle linfe colorate dei collettivi individuali, delle notti trascorse tra Artaud, Genet, l’illeggibile groviglio di Eliogabalo» (Massimo Barbero). Quando nel 2015 intercetta la ferita sociale dei migranti, decide di indossare uno sull’altro i vestiti abbandonati da chi era approdato sulla costa pugliese. Politica, anche in questo caso, è «lasciarsi attraversare dalle cose», prendersi addosso la realtà. La foto scattata per fissare quella performance, firmata da Finessi, rimanda in modo dolce ma perentorio ai corpi e alle vite assenti ma reali degli «arrivati».

Una decina di anni prima, avendo deciso di ristrutturare un vecchio riad a Marrakech per ricavarne un atelier, aveva lavorato al fianco dei muratori. Alla fine si era fatto dare le loro tute da lavoro, che ha poi montato in un assemblaggio circolare: praticamente ne è nato un rosone di impronta operaia. Il suo abito da cantiere è invece un’opera a parte, in forma di composizione danzante, come a comunicare la dimensione di un’inedita scioltezza. «Se non fossi così ingenuo nel manifestare le cose forse non avrei queste qualità», dice di se stesso, quasi per spiegare la semplicità ineffabile di tante sue soluzioni.

È una «levità», come la definisce Massimo Barbero, che caratterizza anche la sua esperienza pittorica, vera sorpresa di questo libro. Levi agisce in punta di pennello, con un segno che spesso è quasi stenografico. Si riconosce a monte il tocco del De Pisis più struggente e fuggitivo, o l’orizzonte errante di Licini. Levi si muove su quelle tracce ma è debitore a Mario Schifano, di cui da giovane è stato assistente, del raggiungimento di un’autocoscienza pittorica. Era accaduto a inizi anni ottanta, durante un’estate ad Ansedonia; un giorno Levi d’istinto aveva iniziato a lavorare su grandi tele distendendole nel prato. Vedendolo dall’alto Schifano aveva proclamato un «habemus pinctor» (sic), che per Levi è risuonato come un imprimatur importantissimo. Lui poi ricorda come Schifano lo richiamasse spesso all’idea della relatività: «L’ho interpretata come possibilità di non considerare l’opera un assoluto, ma come entità viva nello spazio e nel tempo, un furore».

Nelle pagine del libro scorrono le grandi tele di quegli anni; sembrano tutte pervase da fremiti fuggenti; la pittura avanza per accenni, per scosse leggere, dense di desiderio e di dolcezza. Lo sguardo di Levi, anche in pittura, è sempre uno sguardo amico, uno sguardo trepidante, soprattutto laddove l’intenzione è più scopertamente e teneramente erotica. È un «voler bene» al mondo che si esplicita nelle forme più inattese, con la capacità di abbracciare più pensieri. «Levi inizia tra le arti un percorso costruito attraverso acuti sincretismi», scrive Massimo Barbero. «L’arte, la visione, la società, il respirare quieto e profondo del rapace e del palombaro senza risparmiarsi campi di interesse ed escursioni».

Tra queste escursioni ce ne sono di fondamentali, come quella che lo ha portato a una relazione speciale con Carol Rama (documentata nelle meravigliose pagine ripubblicate in È andata così, Electa, 2009). Alla Biennale del 1993, su invito di Achille Bonito Oliva, Levi aveva allestito una sala personale a lei dedicata, stipando i lavori per nuclei omogenei ai quattro angoli; ogni angolo era allestito con criteri diversi, o affastellando le opere o disponendole ordinate. A vegliare la sala, appeso a un filo che scendeva dal soffitto, c’era un omaggio di Carol al suo curatore, Il chiodo di Corrado, un giubbino di pelle nera, imbottito sulla schiena di camere d’aria. Era un allestimento che restituiva tutta la pregnanza fisica di quelle opere-corpo, «buchi di me» come le aveva definite la stessa Carol Rama.

Di sorpresa in sorpresa il libro porta a riscoprire quell’intervento realizzato per «Rapido fine», una rassegna organizzata nel 1986 da un gruppo di artisti negli spazi della Zenith, fabbrica abbandonata a Ferrara. Levi si era fatto vivo portando un presepe e allestendolo con grande cura in un angolo dell’edificio. Il senso di quel gesto era semplicemente di donare un oggetto pieno di sentimento a quel luogo in rovina. C’è sempre una quota di stupore nelle azioni artistiche di Corrado Levi. Come scrive Barbero, l’arte per lui è ogni volta «un inciampo libero».

(il manifesto, 8 maggio 2022)

di Arianna Di Genova

Biennale Arte 59. La rassegna internazionale raccontata dalla curatrice ufficiale della mostra

Già nel 2017, quando era stata chiamata a curare il padiglione Italia, Cecilia Alemani si era incamminata in direzione della linea fantastica che aveva attraversato il ’900, in pittura come in letteratura. Coerente con quella intuizione intrisa di magie e allucinazioni, torna in Laguna dall’America in cui vive, questa volta per imbastire il grande puzzle della mostra ufficiale della Biennale. E lo affida a un buon 80% di presenza femminile (213 in tutto le e gli «ospiti») e alla scrematura onirica de Il latte dei sogni (23 aprile – 27 novembre), stesso titolo del quadernetto privato che raccoglieva le storie eccentriche, intessute di mutazioni e ibridazioni tra specie, inventate dalla inglese-messicana Leonora Carrington, scrittrice e artista convinta che ognuno di noi possedesse «un’anima animale, un proprio bestiario interiore».

La sua mostra è modulata nell’alternanza di presente e passato, con produzioni recenti e «capsule del tempo». Può spiegarci meglio?

Ho immaginato una mostra che potesse unire temporalità e mondi differenti. Ovviamente, la rassegna ha guardato tanto al contemporaneo, a produzioni degli ultimi due anni, ma si è anche volta al passato, alla storia stessa della Biennale e dell’arte in generale, per intrecciare una costellazione di lavori – soprattutto del ’900 – che potessero dialogare con quelli contemporanei (nell’allestimento, le due «linee» sono parzialmente separate). Vorrei che le «capsule» offrissero allo spettatore delle lenti per leggere l’arte, compresa quella più vicina al nostro tempo. Surrealismo, Futurismo, Bauhaus mi permettevano di focalizzare l’attenzione sulla produzione di opere di artiste che hanno militato in quei movimenti ma che sono state dimenticate. Era un modo per ricucire quella storia e intersecarla con il contemporaneo. La storia non è qualcosa di fisso e archiviato, ma va ripescata e reinterpretata.

Possiamo rintracciare un filo conduttore per orientarsi nella esposizione tra Giardini, Corderie e Arsenale?

Anche ingenuamente, mi piace dire che a una mostra ci vado perché voglio imparare, non solo sentirmi engaged. Le capsule storiche possono aiutare a capire che alcune tematiche – come la metamorfosi o il cyborg – non sono una mia invenzione. Naturalmente, la metamorfosi è un tema che nella storia dell’arte è presente da centinaia di anni, anche nel lavoro di artiste oggi poco conosciute. Operavano spesso accanto ai loro colleghi uomini portando avanti le loro ricerche. E, le loro produzioni sono diventate anche più contemporanee e attuali, soprattutto alla luce della pandemia.

La parola «sogno» rimanda a una sospensione temporale, a un fluttuare della coscienza… È una cancellazione di quel che stiamo vivendo?

No, casomai la dimensione onirica è una metodologia utilizzata dagli artisti per processare proprio i traumi del presente. Non è una fuga, un voltare le spalle all’urgenza del momento. Mi sembra di poter dire che è uno strumento che gli artisti hanno usato nell’isolamento cui siamo stati costretti. La solitudine ha favorito il ricorso all’introspezione, all’inconscio per rielaborare quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Non solo il contenuto dei lavori è interessante, ma anche lo stile scelto per confrontarsi con quel trauma. C’è molta pittura, è una mostra fisica e materiale, rifugge dall’arte più concettuale e astratta. È un percorso che si deve attraversare col proprio corpo. Forse è il risultato di averla preparata tramite lo schermo e la mediazione del computer, con incontri e visite in studio online. È ciò che volevo vedere e non potevo durante la pandemia – la fisicità di un quadro o la presenza scultorea di un’installazione.

Oltre alla preponderante presenza di artiste c’è una attenzione alle culture indigene e alla loro lingua creativa. Una corrispondenza di intenti che risuona con alcuni padiglioni e che sembra indicare uno spostamento della Storia…

Ovviamente, io parlo dal mio punto di vista che è quello di donna bianca, occidentale, privilegiata, però mi interessava portare a Venezia delle simbologie e visioni del mondo diverse dalla mia, che espandessero il concetto di storia. L’idea di fondo è: «Cosa stiamo narrando?». Chiamo tutto ciò «mito» in modo generico, quelle narrazioni parallele che non obbediscono ai canoni cui siamo abituati. Questo approccio è nato quando preparavo il mio padiglione Italia. Avevo ripreso gli studi di Ernesto De Martino, lui era affascinatissimo dalla cultura orale, quella non scritta dei tanti rituali del sud Italia. Volevo dare spazio a una formulazione diversa.

Ci sono alcune muse ispiratrici per disegnare un immaginario quadrilatero magico della rassegna?

C’è Leonora Carrington, naturalmente e accanto a lei – nell’ipotetico quadrilatero – metterei Magdalene Odundo (nata a Nairobi nel 1950, in Kenya, vive e lavora in Inghilterra), che realizza bellissime ceramiche a forma di corpo come contenitore di vita. Poi, Barbara Kruger, per lo shock di scoprire quanto il suo lavoro con gli slogan femministi degli anni 80 sia ancora così rilevante – è da notare, forse, la nostra società non si sta evolvendo così tanto. E Belkis Ayon (L’Avana, 1967 -1999), artista cubana che racconta strane mitologie africane esportate ai Caraibi e le rivisita in chiave matriarcale e femminista. Un lavoro potente il suo.

Molte opere pongono in primo piano le altre specie…

La considerazione di un mondo popolato da tante creature viventi rappresenta una parte fondamentale degli artisti presenti nel percorso della mostra. Si dà spazio al desiderio di immaginare un pianeta in cui il rapporto fra esseri umani e natura sia meno di sfruttamento, non gerarchico, più orizzontale e simbiotico. Questo è ciò che dice anche Rosi Braidotti e che sottolineano altre filosofe del postumano. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Il virus, una forza invisibile, ha capovolto il nostro modo di pensarci, abbattendo la nostra «superiorità» come specie.

Infine, una domanda extra: lei vive in America, cosa pensa della «cancel culture»?

In Italia non si ha molta voglia di capire cosa sia. Non si tratta di censure. Certamente, l’America è una società estrema, senza mediazioni. Ma è un processo difficile: per comprendere quel che è accaduto nello spazio pubblico ai monumenti dobbiamo interrogarci su cosa sia successo nel ’700, nell’800, o semplicemente ottanta/cento anni fa. È un esercizio utile per mostrare che siamo una società viva. La storia deve poter cambiare. Non c’è niente di male a contestualizzare un oggetto nello spazio pubblico, soprattutto se è simbolico. Ma il problema è che al fondamento di tutto ciò, al tavolo delle decisioni si deve sedere chi si sente offeso dalla statua o monumento. Se continuiamo a parlarne fra noi non ha nessun senso.

(Alias – il manifesto, 16 aprile 2022)

di Francesca Amé

Se non avete ancora messo piede alla Fondazione Ica di Milano, questa è la volta buona per rimediare. Siamo in zona ex scalo di Porta Romana, la torre d’oro di Fondazione Prada luccica poco distante: l’ingresso, al civico 26 di via Orobia, è industriale. Solo un piccolo stencil ci dice che, varcata la soglia di quello che appare come il passaggio di una delle tante fabbriche nei dintorni, dentro ci si trova ben altro. Arte contemporanea, nello specifico, ma anche editoria, ceramica, cinema, performance, musica, formazione: siamo in uno spazio privato, ma l’istituzione è no profit. L’idea di base: valorizzare tutte le forme d’arte senza mettere troppe etichette e aprirsi a ogni genere di pubblico. È diventato uno degli indirizzi da tenere d’occhio, e lo dimostra anche l’apertura (coraggiosa, in questi giorni di gennaio in cui Milano appare ancora deserta, praticamente quarantenata) di un tris di mostre personali, tutte aperte fino al prossimo 6 marzo.

Espongono la franco-libanese Christine Safa, la siciliana ma di casa a New York Maria Rapicavoli, la svizzero-americana Olympia Scarry.

C’entrano poco l’una con l’altra: sono tutte giovani, donne e con una biografia che abbraccia diverse latitudini, ma poi ciascuna presenta il suo percorso, la sua idea. Non è una mostra tripartita, sono proprio tre mostre diverse.

Si comincia a piano terra, con White Noise, il rumore bianco delle sculture di Olympia Scarry, anzi delle composizioni alchemiche disseminate sul pavimento e disegnate alle pareti in cui l’artista riflette sul senso del suono e del tempo.

Salite le scale si entra del magico mondo di Christine Safa, che ha solo ventisei anni e la saggezza di una donna matura: riccioli neri, poliglotta, una vita divisa tra la Francia (dove i genitori sono migrati) e l’amato Libano (dove torna, quando può, in estate) ci riconcilia con la pittura, dimostrando che non è affatto un genere superato. Nei suoi lavori troviamo la luce mediterranea, spesso creature addormentate o colte in attimi di sospensione, e dei colori, come l’arancio bruciato e il blu, che rimandano ai ricordi d’infanzia dell’artista. Nei ritratti senza volto così come nelle composizioni paesaggistiche Christine Safa cattura il Libano, il suo posto del cuore. Ama giocare con le linee, inventando volti e corpi che diventano montagne all’orizzonte. «Tutta la mia arte è sospesa tra due mondi, appartengo a entrambi», ci dice davanti alla sua “geografia di espressioni” che compongono C’era l’acqua, ed io da sola, il titolo della personale curata da Alberto Salvadori.

Rinfrancati da questa luce, attraversiamo il piazzale interno: nell’edificio di fronte bisogna prendersi 20 minuti buoni, spegnere il cellulare e osservare con calma la toccante video-installazione (su due diversi schermi) di Maria Rapicavoli, catanese che lavora in America. Qui si narra – ma al modo in cui fanno gli artisti: per visioni, per accostamenti audaci – la vera storia di Mena, giovane italiana costretta ai primi del Novecento a sposare l’uomo che aveva abusato di lei per poi emigrare con lui nei pressi di Boston, dove ha passato la vita tra il tentativo di rivendicare la propria identità e libertà e la difficoltà a emanciparsi. Una storia particolare che diventa subito universale: ai nostri occhi, specie oggi, risulta davvero perturbante.

(Vogue.it, 20 gennaio 2022)

di Redazione

Sono stati presentati gli otto progetti per la statua di Margherita Hack: uno di questi diventerà un monumento pubblico all’astrofisica. Le opere sono tutte realizzate da artiste. Ecco quali sono, cosa significano, le loro foto.

Si tiene dal 19 gennaio al 13 febbraio 2022, presso la Casa degli Artisti di Milano, la mostra Una scultura per Margherita Hack, la rassegna organizzata da Fondazione Deloitte, in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto del Comune di Milano – Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di donare alla città di Milano la prima scultura su suolo pubblico dedicata a una storica figura femminile nonché massima espressione del mondo STEM, Margherita Hack (Firenze, 1922 – Trieste, 2013), astrofisica, accademica e brillante divulgatrice scientifica del ventesimo secolo. Il progetto di realizzazione è già partito e la scultura sarà inaugurata a giugno dell’anno prossimo in occasione del centenario della sua nascita.

Casa degli Artisti ha invitato una selezionata rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee per la realizzazione dell’opera. Le artiste che hanno aderito all’invito sono Chiara Camoni, Giulia Cenci, Zhanna Kadyrova, Paola Margherita, Marzia Migliora, Liliana Moro, Sissi e Silvia Vendramel. La conferenza stampa in cui verranno annunciati la menzione speciale, il progetto vincitore, lo spazio pubblico scelto per l’installazione dell’opera e le motivazioni della giuria, è prevista il 9 febbraio 2022 alle ore 11:00, sempre presso Casa degli Artisti (era inizialmente prevista per il 19 gennaio, ma è slittata). Vedrà la partecipazione di: Guido Borsani (Presidente di Fondazione Deloitte), Valentina Kastlunger (Presidente di Casa degli Artisti), Fabio Pompei (CEO di Deloitte) Italia, Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano), Vincenzo Trione (accademico, critico d’arte e Presidente di Giuria) e Anna Wolter (astrofisica ricercatrice all’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e membro della giuria). Sarà infine presente l’artista vincitrice. Sarà possibile seguire la conferenza anche da remoto sui canali social di Deloitte Italia e Casa degli Artisti.

La mostra presenta al pubblico i testi, i disegni, i rendering e le maquette che illustrano gli otto progetti proposti. Le artiste hanno risposto alla sfida di progettare, attraverso il proprio peculiare linguaggio, un’opera dedicata alla donna Margherita Hack e al suo operato, che sia chiaramente identificabile in quanto tale, e di proporre, al contempo, una riflessione sul concetto stesso di monumento e sulla sua forma tradizionale. L’attenzione alla ricerca scientifica della Hack ma anche alla sua vita personale, alla coerenza delle sue scelte professionali, civili e politiche, all’impegno dimostrato per la divulgazione della scienza, il rapporto con lo spazio pubblico e un ripensamento dell’atto del ricordare, sono elementi chiave che legano, seppure in modi diversi e con scelte anche distanti, i lavori presentati.

L’artista vincitrice sarà in residenza a Casa degli Artisti, che le fornirà il supporto necessario alla realizzazione dell’opera. La scultura verrà donata al Comune di Milano e Fondazione Deloitte si farà carico della manutenzione per gli anni a venire. La giuria di selezione, composta dal Presidente di giuria Vincenzo Trione (accademico e critico d’arte) e i giurati Guido Borsani (Presidente Fondazione Deloitte), Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia), Alessandro Oldani (Conservatore dei Beni Culturali presso l’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano), Benedetta Tobagi (giornalista e scrittrice), Diletta Huyskes (ricercatrice in gender & technology ethics), Sara Sesti (docente di Matematica e membro dell’Associazione “Donne e Scienza”), Anna Wolter (astrofisica ricercatrice all’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera), Simona Cerrato (fisica e divulgatrice scientifica, collaboratrice di Margherita Hack), Alberto Salvadori (direttore di Fondazione ICA Milano, membro del Comitato scientifico di Casa degli Artisti), Giovanna Amadasi (Head of Public and Educational Programs Pirelli HangarBicocca), Chiara Costa (Responsabile programmazione Fondazione Prada), Milovan Farronato (critico e curatore indipendente), Alessandro Danovi (Accademico e direttore finanziario di Casa degli Artisti) si è riunita il 29 novembre scorso e, dopo un’intensa e approfondita discussione, ha scelto il progetto vincitore e deciso di conferire una menzione speciale a un secondo progetto. Ecco di seguito i progetti presentati.

Chiara Camoni

Affascinata dalle stelle binarie, uno degli ambiti di ricerca della Hack, Chiara Camoni ha immaginato un monumento che si sdoppia in due elementi separati ma simbiotici: una presenza fisica e materiale nella città, in cui saranno assemblati ferro, alluminio, ottone, argento, oro, rame, silicio attraverso la fusione di oggetti di uso quotidiano e un film che sappia interpretare la sua vita, la sua persona, l’approccio all’astrofisica. Siamo fatti di stelle, titolo dell’opera, riporta la materia alla sua origine e a quanto ripeteva la Hack. Tutti gli elementi presenti sulla Terra provengono dalla fusione nucleare e dalle esplosioni delle supernove. Le stelle creano quindi gli elementi della tavola periodica, inclusi quelli che costituiscono il corpo umano.

Giulia Cenci

È un’opera anti-monumentale quella suggerita da Giulia Cenci. Una scultura che non è la raffigurazione di un corpo, ma di una mente capace di comprendere il mondo che la circondava in modo umile e appassionato. In questa scultura il corpo perde le sue sembianze classiche ed è ridotto a pochissimi elementi. Parti di calchi di ossa umane ed animali sono fuse ed ibridate per costruire delle linee guida in tensione, sospese sul perimetro di un letto semplice. Su quest’asse è trattenuto e sospeso un volto dormiente. L’origine di questa forma proviene dal calco di un manichino per la rianimazione, alla cui fisionomia anonima sono stati sovrapposti manualmente i tratti fisionomici della Hack. Il corpo è costituito dall’incontro dei lasciti (o strutture interne) di varie specie animali o umane.

Zhanna Kadirova

La proposta di Zhanna Kadirova è una figura sagomata raffigurante la Hack con una torcia in mano che illumina un frammento di cielo stellato su un grande vetro blu. Quel frammento è il cielo della data e dell’ora di nascita della Hack, che potrà essere visibile o non visibile a seconda della posizione delle stelle. Un omaggio che si concentra sull’inizio della vita di una scienziata, astrofisica dal forte impegno civile e politico. Durante il giorno la luce del sole illumina le figure sul vetro e il cerchio proietta una bella ombra del cielo notturno sul terreno. Al calar della notte, la torcia che tiene in mano la scienziata e una striscia LED incorporata nel contorno dell’ellisse, illumineranno le costellazioni e le stelle impresse sul vetro.

Paola Margherita

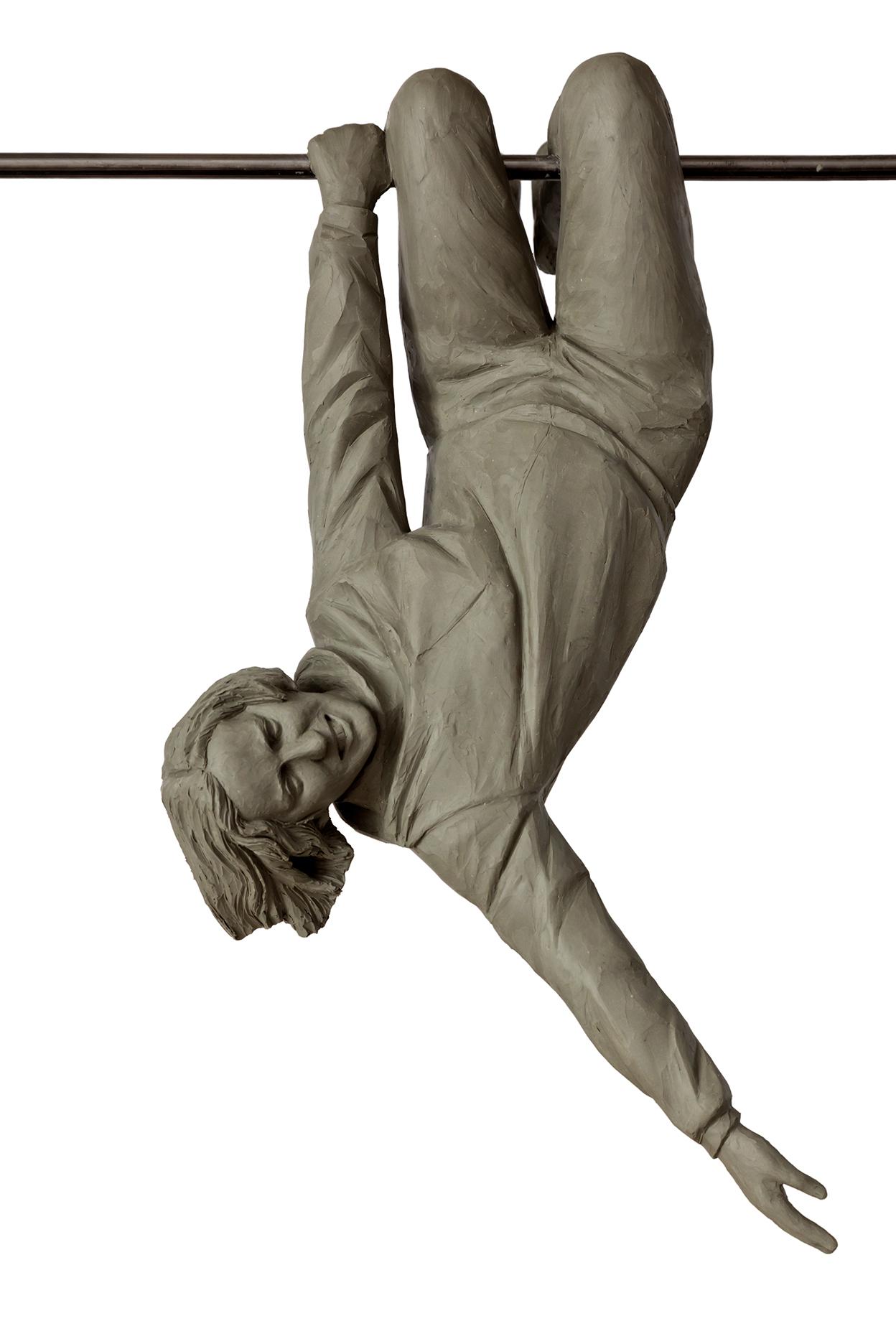

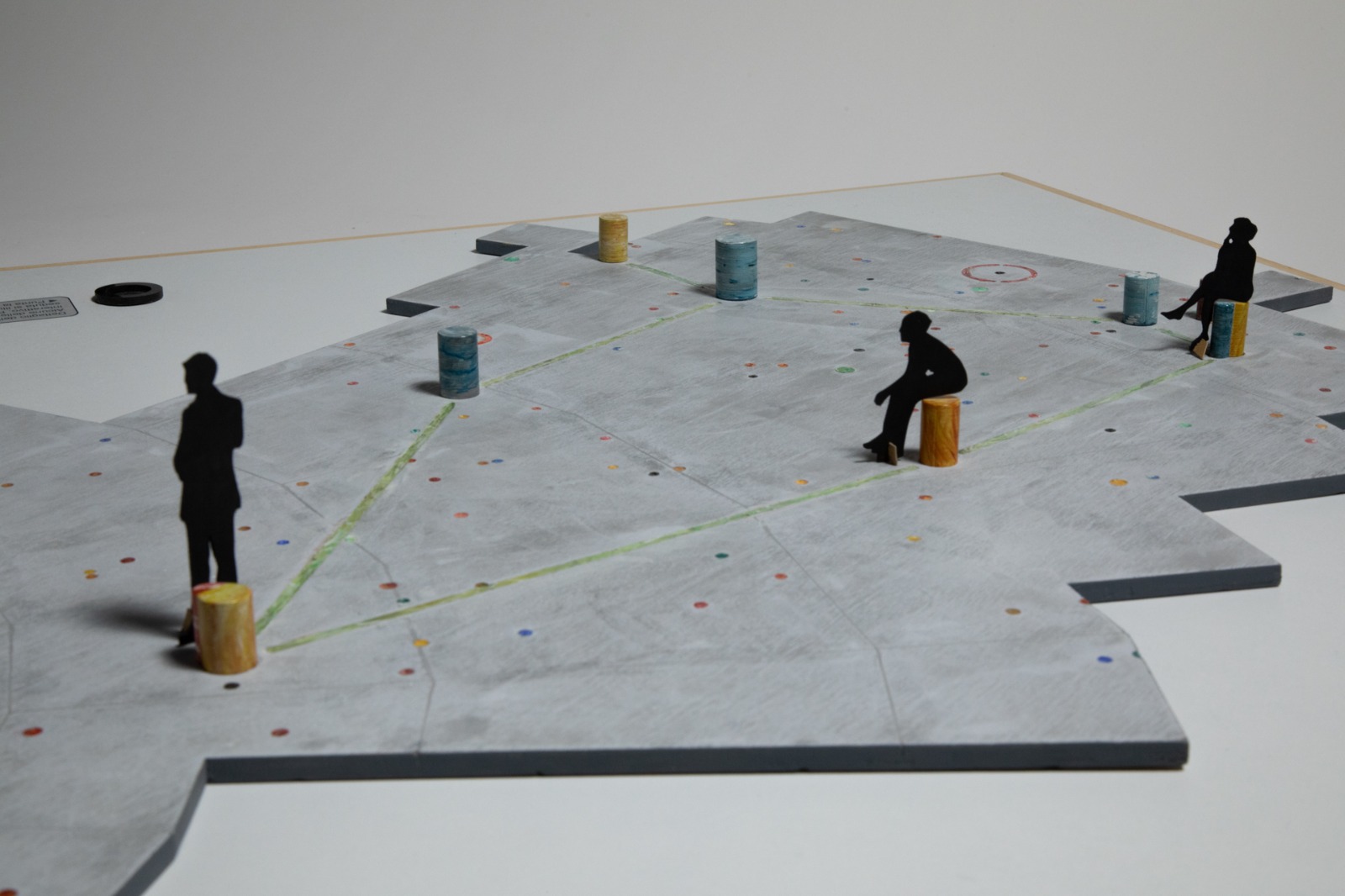

Paola Margherita rappresenta Margherita Hack con due elementi separati. Una raffigurazione della Hack in età ancora giovanile, a figura intera, che si cimenta in un gesto atletico-giocoso a testa in giù, mentre si arrampica su un traliccio. Tale traliccio allude al piede di un radiotelescopio. Il secondo elemento è la modellazione della scia che lascia un meteoroide nell’aria mentre sta per sfiorare il suolo. I due distinti elementi scultorei sono distanti fra loro, ma sempre contemporaneamente presenti nel campo visivo degli osservatori.

Marzia Migliora