Che cosa spinge l’artista afghana Shamsia Hassani, a rischio della vita, a denunciare con i suoi murales le prepotenze e le violenze perpetrate soprattutto contro le donne in Afghanistan? Che cosa spinge l’artista Banksy a usare la sua arte per attirare l’attenzione sulla crisi dei rifugiati e sulle guerre? Che cosa spinge l’artista e attivista cinese Ai Weiwei a sostenere i diritti umani negati dal governo cinese? Che cosa spinge Ruggero Maggi, con i suoi libri d’artista, performance, mail art, a sposare e sostenere la causa del Tibet libero? Che cosa stimola l’agire per portare pace, occuparsi dell’ambiente, preservare i paesi pensando alle generazioni future, ma anche alle presenti per poter continuare a guardare e godere della bellezza della natura? Sono domande che la critica d’arte Katia Ricci qualche giorno fa ha posto all’inaugurazione a Foggia della mostra di mail art, coordinata da lei e organizzata dal circolo La Merlettaia e dalla rete delle Città Vicine. È l’amore per «un mondo più giusto, per i deboli, per il lavoro, per le alterità, per l’ambiente, per la pace. L’amore come sentimento, che diventa una forza politica che può trasformare la società, che contrasta la cultura della prevaricazione, del dominio e fa sperare nel futuro, l’amore che crea unione come la rete di Indra, interconnessa con l’universo, secondo un’antica metafora buddista». È questa la risposta che Ricci ha dato e che sta tutta nel titolo della mostra stessa, “Amore e/è politica” una politica che non guarda al potere, al dominio e alla forza, ma all’amore per il mondo da salvaguardare e di cui prendersi cura, all’ amore per la vita, per gli esseri umani, per la pace, le relazioni, il dialogo, lo scambio di idee, sentimenti, pensieri. «Perché amore e/è politica – si legge nel video sulla mostra realizzato da Maria Rosaria Campanella –, amore è energia trasformativa nell’accoglienza, nell’apertura all’altro, nella cura dell’ambiente, nella ricerca della pace. Tutto questo è politica». È politica delle donne, è femminismo che nasce dall’amore femminile per la madre, per le donne e che spinge, da tredici anni, Katia Ricci a coordinare mostre di mail art e invitare artiste/i, donne e uomini comuni, con cui nascono relazioni, a parteciparvi con opere, pensieri, idee che viaggiano attraverso la posta. È dall’amore delle loro insegnanti che nascono i lavori, che parlano di amore e di pace, di bambine/i di alcune scuole di Foggia e giovani dell’Accademia dell’Arte. Come dall’amore della loro maestra d’arte, la pittrice Ornella Cicuto, e delle sue allieve nascono i lavori, inviati per posta, di ragazze/i “speciali” de “La fabbrica dei Sogni” di Catanzaro. Anche Cicuto, la sua allieva Rosanna Macrillò e l’artista catanzarese Paola Quattrone hanno inviato loro opere. È l’amore che diventa politica che sta all’’origine stessa della mail art, una pratica artistica diffusasi agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, nelle due Americhe. «Mentre i nordamericani – scrive Katia Ricci in un suo articolo – si ribellarono al conformismo, ai critici delle gallerie e alle istituzioni, i latinoamericani invece si opposero ai propri regimi repressivi», come fecero, poi, anche gli artisti perseguitati nell’Europa dell’Est. Dal 1975 al ’79 alcune donne in tutto il mondo «iniziarono a inviarsi piccole opere d’arte con l’intento di unire aspetti del privato domestico e personale con il politico e il sociale». La mail art, da allora, continua a viaggiare per tutto il mondo e a Foggia sono centinaia le cartoline arrivate per la mostra, che dal 31 maggio in poi diventerà itinerante. Tra qualche giorno sarò dalle mie amiche di Foggia e la mostra si integrerà con la presentazione del libro “Femminismo mon amour” della Libreria delle donne di Milano.

da il manifesto

Le fotografie di Fatma Hassouna esposte in diversi luoghi di Cannes – fra cui il Padiglione della Palestina – ci raccontano Gaza le sue macerie, il suo dolore, quel genocidio quotidiano rispetto al quale finalmente, e anche grazie a lei, sembra che stia nascendo una diversa consapevolezza, o almeno ci sia una presa di parola. La narrazione cambia? Speriamo. Sulla Croisette il film di cui la giovane fotografa e giornalista palestinese uccisa a Gaza insieme a tutta la sua famiglia dalle bombe israeliane è protagonista è stato il punto di partenza per una reazione. Non sul Red carpet militarizzato ma nelle parole della serata di apertura dette dalla presidente di giuria Juliette Binoche, con la tribuna firmata da tantissime artiste e artisti e pubblicata il giorno di apertura del Festival perché il genocidio si fermi, nella decisione di altri festival che si sono impegnati a far circolare questo film (Venezia, Locarno, Nyon) per rompere il silenzio, nell’emozione del pubblico che ha affollato le proiezioni (molto controllate dal punto di vista della sicurezza) sempre sold out.

Put Your Soul on Your Hand and Walk – nella selezione di Acid – inizia dalla necessità dell’autrice, la regista iraniana ma esiliata a Parigi Sepideh Farsi di documentare la guerra a Gaza, un gesto contro il silenzio e contro quella disumanizzazione dei palestinesi nel racconto di vittime senza nomi e senza storie. Il 16 aprile, quando Fatem come la chiamavano gli amici è morta – ce lo ricordano i due cartelli all’inizio – è divenuto un’altra cosa, un archivio della sua resistenza che si amplifica e fa risuonare ancora più forte la sua battaglia, quell’essere lì e continuare a testimoniare la brutalità dell’esercito israeliano – che infatti uccide i giornalisti perché il mondo non veda.

Nelle conversazioni a distanza su zoom fra lei e Sepideh Farsi si afferma dunque una parola che è anch’essa negata, e l’immagine nel film di Fatem viva, persistente, ci parla di ciò che i nostri governi continuano a ignorare e che oggi non può più esserlo perché questa complicità sbriciola ogni senso della democrazia. Fatem è lì nella sua urgenza, e con lei ci sono gli abitanti di Gaza anche se fuori dallo schermo, la loro esperienza quotidiana di fatica, paura, tristezza, fame, rabbia, dolore. Sepideh Farsi aveva avuto il contatto di Fatma Hassouna quando era al Cairo, da dove aveva provato inutilmente a entrare a Rafah. Le due donne portano avanti questa conversazione per mesi, la ragazza appena iniziata l’aggressione israeliana, dopo i massacri del 7 ottobre, inizia a raccogliere immagini, documenta, cerca di mantenere una memoria dei luoghi, dei suoi abitanti, di quel quartiere dove vive e degli altri che giorno dopo giorno vengono distrutti, delle persone sono costrette a fuggire, che muoiono inghiottite dalla polvere come già diversi fra i suoi famigliari: adulti, bambini, anziani, una popolazione.

Sullo schermoai loro volti si sovrappongono alcune immagini di Fatem, ma sono soprattutto le sue parole, poesie, racconti precisi, stati d’animo che danno il senso dei sentimenti e della realtà. Fatma che vorrebbe viaggiare ma come dice non lascerà mai la Palestina e tantomeno ora, con un genocidio in atto, il suo compito è rimanere in quella terra, resistere, come hanno fatto da sempre, da quando un altro paese si è arrogato il diritto di distruggerli. I giorni passano, le immagini si sovrappongono, gli schermi si moltiplicano; la linea a volte cade, le connessioni sono difficili, Israele cerca con ogni mezzo di isolare Gaza dal mondo.

L’assedioè sempre più duro, le parole di Fatma ne sfidano la ferocia con la loro gioia, altre volte invece appare distratta, la fame aumenta, gli aiuti sono bloccati. Il telefono riprende a volte la regista rifilma con una piccola camera. Fatma si alza e apre al suo gatto, ascolta qualcuno nella stanza accanto: cosa dire? Come continuare? La stanchezza si fa più forte, come la violenza, la morte. Eppure lei continua a tenere aperta questa finestra – attraverso la quale far uscire l’orrore che accade, è una crepa, e un documento che ci parla e ci interroga, a volte nello sconforto, più spesso col sorriso. «È difficile, molto» ripete allargando l’immagine in quella stanza, da cui sul suo volto appare l’esterno i gesti, il tono della voce anche quando cerca di mascherare rivelano ciò che è fuoricampo, che le sue fotografie hanno fermato oltre il tempo. Lo portano dentro con forza, lo fanno tangibile. Lei ora non c’è più ma c’è la sua immagine, la stessa di migliaia e migliaia di palestinesi uccisi, questa è anche la loro storia, e ci dice che tacere non è più permesso.

da Exibart

Prima io la guerra non sapevo proprio cosa fosse. Ho visto tutti i film e letto tutti i libri che ti consigliano, ma non sapevo nulla. Ci ha provato anche il mio nonno a raccontarmi dell’Italia, del fascismo e delle montagne emiliane che custodiscono il coraggio di chi non si voleva arrendere, ma le sue parole sapevano di storie lontane, da “c’era una volta”, come quelle che ti raccontano quando sei piccolo e fortunato appena prima di addormentarti. Questa volta invece la guerra è vicina e io sono andata a visitarla. Cosa significa andare a visitare un paese in guerra quando il tuo ha il privilegio di essere in pace ancora non lo so, di sicuro la prospettiva te la cambia. Prima banalità: la guerra è uno strumento per vedere le cose in modo diverso, vorrei essere originale, ma a volte la verità è banale. Ho scritto qui di seguito un diario di viaggio delle lezioni super-banali e mai-scontate che la guerra mi ha insegnato in una settimana.

Kyiv, giorno 1 – Il primo allarme drone non si scorda mai

O meglio notte 1, sono le 23.30 e sono molto stanca. Per raggiungere Kyiv da Milano ho preso un treno alle 6.00 del mattino, poi un aereo per arrivare a Varsavia in Polonia e dopo circa sei ore di attesa ho preso il pullman. Quello che sembrava essere l’ultimo step del viaggio in realtà inaugura la mia epopea. Sedici ore di pullman dopo, quattro di controllo alla frontiera e un panino con lisiecka arrivo a Kyiv, capitale dell’Ucraina, paese in guerra contro la Russia dal 2014 e che dal febbraio 2022 si difende dall’invasione su larga scala. Alla fermata del pullman mi aspetta un giovane biondo ucraino, Andrys Lutsiv, vestito con colori camouflage. Seconda banalità, ma la verità è banale. Andrys ha le braccia piene di tatuaggi e le scritte in latino Veni Vidi Vici io le riconosco subito, mi sorride e mi porge un bellissimo mazzo di fiori rosa: «Benvenuta in Ucraina». È tardi, mi faccio la doccia più desiderata di sempre e corro sotto le coperte. Tutti mi hanno sempre detto che ho il sonno pesante, «non ti svegliano neanche le bombe» mi dicevano e invece eccome se mi svegliano. All’improvviso, durante la notte, il mio cellulare squilla all’impazzata con un volume così alto che neanche lo sapevo potesse arrivare a questi decibel. «Allarme-allarme» ripete l’app del governo e qualche secondo dopo si aggiunge anche l’allarme dell’albergo «Pericolo: attacco droni. Correre immediatamente nel rifugio». Mi sveglio di soprassalto, mi ricordo dove sono e capisco quello che sta per succedere. Con una velocità da gazzella mi infilo le scarpe, prendo una felpa e faccio otto rampe di scale volando e corro al rifugio sotterraneo. Io non lo so dove ho imparato a reagire così alle situazioni di pericolo, sinceramente prima di venire qui pensavo di essere una schiappa, una di quelle persone che si paralizza e diventa un cubetto di ghiaccio. Evidentemente no, beh meglio così, penso. Il rifugio è quasi vuoto e ancora il perché non lo capisco, lo scoprirò solo tra qualche giorno. Le ore nel rifugio mentre c’è un pericolo di attacco drone in corso sono noiosissime. Niente a che vedere con i film, dove è tutta un’azione, adrenalina e elaborazione di piani per la fase successiva. Il telefono nel bunker non prende, quindi non puoi neanche collegarti alle news in tempo reale e fare finta che si rivolgano a te. Il libro nel mio scatto da gazzella me lo sono dimenticata e allora prendo una copertina sintetica gentilmente offerta dall’albergo, bevo un tè e mi metto a sonnecchiare sulla sedia. Dopo qualche ora l’allarme passa, possiamo tornare in camera. Che bello finalmente il letto!

Kyiv, giorno 2 – Quando le città vanno a dormire

È tardo pomeriggio e raggiungo lo studio dell’artista ucraino Nikita Kadan. Insieme a me ci sono gli altri compagni che sono venturi a fare visita alla guerra: due artisti (Stefan Klein e Nicola Zucchi), una giornalista esperta di zone ad alto rischio (Marie-Line Deleye), un curatore/artista che studia la danza come strumento di esorcizzazione del trauma in situazioni di conflitto (Bogomir Doringer) e un operatore e educatore culturale di Magnum Photo Agency (Pierre Mohamed-Petit). Insieme a Nikita ci sono altri artisti ucraini, il pittore Yuriy Bolsa, la curatrice Alona Karavai, le artiste Sana Shahmuradova Tanska e Olga Stein. Trascorriamo la serata sul terrazzo del suo studio all’ultimo piano di un elegante palazzo di Kyiv. Se gli artisti hanno studi enormi in palazzine borghesi della capitale significa che il mercato immobiliare è proprio crollato. Mangiamo pizze dal cartone e beviamo champagne. Parliamo di tutto e poi di niente. Di fronte a noi fa capolino la luna, piena come non lo è mai stata. Nel cercare le sigarette faccio un fermo immagine: artisti, una luna piena e discorsi sulla resistenza. La sera di un martedì e una dose di verità dritta in vena. In Ucraina la notte è stata rapita tre anni fa, da quando c’è la legge marziale e il coprifuoco obbligatorio per tutti. Sono le 23 ed è ora di rientrare in albergo. Rientro a piedi e Google Maps mi accompagna a casa passando a fianco a un parco. È notte e buio, eppure io non me lo ricordavo che fosse così buio di notte. Mi guardo attorno e non c’è neanche un lampione acceso, neanche un’insegna luminosa per chilometri. O almeno così penso, sono miope quindi le distanze le calcolo un po’ a spanne. Mi sembra veramente tanto buio, ho paura e inizio a guardarmi attorno. Se sei una donna cresciuta in Italia sai benissimo che dei parchi di notte devi avere paura, che qualcuno arriva, ti assalta, nessuno ti sente e poi ti tocca convivere tutta la vita con il trauma e combattere contro la magistratura che non ti crederà. Poi però mi viene in mente che uno dei compagni che visita la guerra insieme a me aveva già notato il buio e qualcuno gli aveva detto che è una precauzione militare, che anche le città devono andare a dormire non solo gli abitanti, perché se le luci sono accese e i lampioni raggianti, i russi lo vedono meglio dove colpire. Buio per camuffarsi e coprifuoco per tutti. Allora il drone fa più paura di un parco di notte.

Kharkiv, giorno 3 – Il negozio di pennelli con la porta spalancata

Quando penso a Kharkiv la mia mente fa un gioco strano, è come se il cricetino che regola i miei pensieri iniziasse a correre fortissimo e la mia memoria diventa in modalità x4-x6-x8, come quando clicchi il telecomando per velocizzare un film. Immagini di case bombardate, militari mutilati, futuri mancati scorrono velocissimi e poi appaiono immagini del parco rigoglioso della città, Viktor che chiede a Marija di sposarlo in stazione con un mazzo di rose rosse e la panetteria di quartiere. Quel giorno è a frammenti, come tanti pezzi di vetro rotto, non riesco ancora a ricostruire cosa fosse prima di schiantarsi a terra. Forse ci vuole tempo anche per ricordare meglio. O forse il tempo lenisce il ricordo e a un certo punto te ne freghi dei frammenti di vetro pungenti che ti tagliano i ricordi.

Eppure quando penso a Nataliia tutto rallenta. Nataliia Ivanova è la curatrice del centro Yermilov aperto dal 2012 come museo, prima come strip club. Da sempre in un rifugio antibomba, prima una scelta cool per uno spazio di arte contemporanea, ora una scelta salvavita. La direttrice ha curato la recente mostra Sense of Safety e nell’installazione di Thomas Hirschhorn insieme ai compagni che visitano la guerra abbiamo fatto una discussione, una tavola rotonda dove ci siamo chiesti se l’arte può avere un potere curativo, di healing. Mi siedo sulla sedia-opera d’arte del Yermilov Center e mi chiedo cosa ne so io del potere curativo dell’arte, ché prima di venire qui quando parlavo dei musei come spazi sicuri pensavo alla sicurezza del pensiero critico e il libero dibattito, robe teoriche mica spazio sicuro “se no ti esplode la testa”. A Kharkiv ho imparato che più sei vicino alla guerra, più la vita si impone rigogliosa. Siccome di immagini di dolore e di morte è pieno il mondo e anche il web e tanto frega poco a quasi tutti, io vi racconto della gioia e della felicità che ho trovato a Kharkiv. All’angolo con uno dei tanti monumenti impacchettati, non da Christo e Jeanne-Claude ma dallo stato perché alle bombe delle firme degli artisti d’arte pubblica non interessa nulla, c’è un duo rock and roll che canta al bordo della strada e da lì sono vicinissimo alla panetteria per provare «i dolcetti alla cannella più buoni del mondo». Sono seduta fuori dalla panetteria con i miei compagni che visitano la guerra e da quando siamo in compagnia di chi invece con la guerra ci abita, abbiamo tutti abbassato la suoneria del cellulare perché gli allarmi sono tantissimi e non smettono mai e non ti fanno neanche finire una conversazione in pace. Allora meglio abbassare la suoneria e godersi ogni momento, ché quando la vita ti obbliga a scegliere preferisco morire con un biscotto alla cannella in bocca e la luce del sole addosso invece che come uno scarafaggio sottoterra.

Ora di cena, ora di provare la famosissima zuppa boršč di Kharkiv. Per raggiungere il ristorante passiamo in una strada bombardata, dove i palazzi le cicatrici le hanno ancora sanguinanti, ma siccome per le tragedie ci sono i giornalisti e io sono una curatrice vi racconto del negozio di pennelli. Nella tragedia urbana, il frastuono degli allarmi e le cicatrici dei palazzi, il negozietto a conduzione famigliare di tempere e pennelli è aperto. Non vende né acqua, né cibo, né altri beni di prima necessità, solo strumenti per fare arte. Lo so che sembra assurdo ma quando non hai più nulla da perdere, l’arte torna a essere essenziale. Poter disegnare è un modo per sopportare, buttare fuori quello che altrimenti ti mangia dentro. Qualcuno dice che così ti traumatizzi da solo, non lo so forse ha ragione, ma a volte non hai scelta e da qualche parte come ti senti lo devi vomitare. La porta del negozio è letteralmente spalancata, come a voler urlare che le bombe fanno paura, ma da lì non ci si muove, qui si resiste perché se qualcuno oggi avesse bisogno di dipingere, il negozietto di pennelli sul confine con la guerra è aperto.

Kyiv, giorno 4 – Parla come mangi

Da oggi cambio il linguaggio con cui mi esprimo. Non sono più “stanca morta” e non ti “bombarderò” più di mail. Esistono luoghi nel mondo dove queste parole non sono metafore e allora vale la pena fare uno sforzo e pensare a immagini nuove per veicolare idee diverse da questo schifo.

Kyiv, giorno 5 – Pensieri di cui mi vergogno

Stare in una zona di guerra mi è piaciuto. Lo so suona pazzesco e forse perché un po’ pazza lo sono davvero, ma se scrivo è perché ho deciso di essere sincera altrimenti cosa lo perdo io il tempo a scrivere e voi a leggere. Credo che la guerra mi sia piaciuta perché mi ha fatto sentire “la vertigine della storia”. Quando sei in una zona di guerra, non sei più in un paese a caso, a fare cose a caso, con persone che a caso ti trovi vicino, o meglio forse sei comunque tutte queste cose, ma ti senti che un senso ce lo hai. La sensazione è quella di essere nel centro degli eventi, di stare nel nucleo delle cose, di essere parte di qualcosa di più grande e anche la tua piccola azione a caso in realtà ti sembra possa plasmare il corso degli eventi e il futuro delle generazioni che verranno: vertigine della storia. Un artista ucraino durante un allarme drone e una bottiglia di vino rosso affacciati in un cortile di Kyiv mi ha rivelato un altro pensiero di cui si vergogna. Mi dice che vivere in Ucraina è sempre stato piuttosto noioso, che era tutto banale e piatto e che ora in qualche modo è felice perché anche se si muore la sensazione è quella di fare la storia.

La guerra è una dose di verità in vena. Crudele che ti mangia l’anima e che ti ama fortissimo, non lo so come è possibile ma più sei vicino al dolore e più risuona l’amore. È tutto così fragile e temporaneo che i momenti si vivono con il cuore e l’anima aperta verso tutto e tutti. Le anime spalancate come la porta del negozio di pennelli di Kharkiv. Allora chissenefrega se perdo la metro e alla mail magari ti rispondo domani, ora brindo alle dieci del mattino al primo studio-visit della giornata perché anche oggi sono viva io, sei vivo tu e lo studio esiste ancora con le opere che custodisce. Come una droga, la guerra ti entra in vena e dopo che ha iniziato a circolare nel corpo e l’adrenalina pulsa insieme al sangue, allora i pensieri si armonizzano su livelli di amore e di dolore così intensi che quando torni tutto è lento, stupido e inutile. O almeno questa è la sensazione di chi la guerra è andata a visitarla, per chi la abita sono sicura che sarà molto diverso.

Giorno 6 – Studio-visit in guerra

Sono venuta in Ucraina per conoscere la scena artistica locale, fare studio-visit, incontrare gli artisti, i colleghi e le colleghe e immaginare progetti culturali internazionali. Networking, solo in una versione più pericolosa del solito. Non me lo aveva detto mica nessuno che la Sofia che è partita una settimana fa ora non esiste più, che quando vedi la guerra per la prima volta è come se perdessi la verginità e poi ti tocca renderti conto di chi sei e di quale spazio occupi nel mondo. Dopo che vedi la guerra adulto lo diventi per forza, anche se hai otto anni e giochi a palla. Siccome io a palla ho avuto la fortuna di giocarci per tanti anni e di non dover pensare ad altro che correre, ora bisogna che anche io protegga la partita a palla di qualcun altro. Quindi networking, quindi curatrice, quindi fare progetti internazionali con artisti ucraini. Io non lo so se gli artisti ucraini fossero già bravi prima della guerra, forse sì ma io qui prima non c’ero mai stata, quello che posso dire è che – loro malgrado – tra un’esplosione e l’altra, la guerra li ha resi dei maestri. Non ci sono più ricerche che si possono permettere di viaggiare in superficie, di galleggiare fra una tematica e l’altra e di sfiorare i materiali. Fuori dalla finestra dello studio c’è la guerra, la gente muore e i bambini salutano i papà alla stazione del bus per andare al fronte. Come un incantesimo inquietante, tutte queste energie rientrano dalla finestra dello studio e si impossessano della mano dell’artista per produrre opere straordinarie. Uso il termine impossessarsi perché la guerra non è una tematica che gli artisti affrontano, è a tutti gli effetti la co-autrice delle opere. Quando fai gli studio-visit e gli artisti ti mostrano i lavori e inizi a confrontarti, poi devi chiacchierare anche con la guerra che anche lei ha le sue cose da raccontarti. Ho riscontrato che questa co-autorialità fra artista e guerra ha nella produzione artistica la conseguenza di essere un crudele inno alla vita. Sembra paradossale ma è così.

Qui le tensioni ricorrenti fra gli artisti ucraini che abitano la guerra:

1. Sono ossessionati dalla memoria. C’è una generale postura compulsiva alle date e al ricordo preciso. Dimenticare è un peccato perché quando sei morto il mondo si scorda di te.

2. Presenza dei sogni e dell’onirico. Non importa se dipingono nel Medioevo, nel Novecento, a metà anni 2000: se la realtà fa schifo, allora ne inventano di altre.

3. Infanzia. Se la guerra è il fallimento totale degli adulti, allora gli artisti tornano ai bambini, all’infanzia, a chi puro e innocente lo è per forza. Morte e vita si rincorrono sempre.

4. Disegnano tantissimo, forse perché un foglio e qualche pastello te li porti appresso facilmente, anche se devi correre veloce.

5. Molti di loro sono ossessionati dal sottosuolo e dalla terra. Io che la guerra sono andata solo a visitarla ero ossessionata dal cielo, che per me era tramonto e alba con gli amici, mentre qui avevo paura del cielo perché è da lì che vengono i missili.

6. Tanti lavorano con il sonoro, perché la guerra oltre che negli occhi, ti entra nelle orecchie.

7. Mediamente sanno come costruire un drone. Se non lo sai fare te lo insegnano, anche a un techno-party il venerdì sera, perché se i droni li sai fare magari in prima linea ci va qualcun altro.

Kyiv, giorno 7 – Le paure degli uomini

Sul pullman di ritorno siamo tutte donne, alcune anziane altre meno, molte mamme e tanti bambini. Gli unici pullman su cui possono salire gli uomini sono quelli verso la guerra. Sì, perché in Ucraina c’è la legge marziale, nessun uomo lascia lo stato e tutti (almeno fino ai sessantacinque anni di età) possono essere mobilitati. Essere mobilitati, mi spiegano, significa che ti arriva una lettera a casa e in tre mesi se ti va bene o in uno di norma ti insegnano a fare la guerra. Ora che sono ormai dieci anni dall’inizio della guerra e due dall’invasione di larga scala gli uomini servono sempre di più, un po’ perché i militari sono stanchi, un po’ perché altri sono stanchi e morti. Allora la polizia ogni tanto decide di mobilitare la gente per strada. Tu stai camminando per la capitale e la polizia ti ferma e ti manda a fare la guerra, magari volevi solo bere un caffè o leggere il giornale all’aria aperta perché è domenica, ma ora devi fare la guerra. Qui gli uomini sembrano tutti grandi, forti e palestrati eppure io non ci credo che non hanno paura. Forse se sei grande, grosso e palestrato impari a nasconderla bene e le pressioni della società ti obbligano a chiuderla in un cassetto e buttare via la chiave. Certe emozioni non puoi proprio permetterti di provarle, perché devi salvare la famiglia, la madre e la patria. E se hai paura poi ti ricordi che i codardi non piacciono a nessuno e che non esiste neanche un monumento ai vigliacchi, allora deglutisci ti fai un tatuaggio sul braccio e appendi la bandiera della nazione. Forse mi sbaglio, io d’altronde un paese in guerra sono venuta solo a visitarlo e ci sono venuta da donna.

(Exibart, 23 marzo 2025. L’articolo è stato tradotto dall’inglese da Sam Vassallo. La sua versione originale è stata pubblicata su NERO. Fotografie su: https://www.exibart.com/attualita/una-settimana-per-imparare-la-guerra-viaggio-di-una-curatrice-in-ucraina/)

da Erbacce

Lakes International Comic Art Festival (UK) in collaborazione con il fumettista palestinese Mohammad Sabaaneh e con il supporto promozionale di Cartoonists Rights ha pubblicato Safaa and the Tent, il diario della fumettista di Gaza Safaa Odah. La traduzione è di Nada Hodali.

Safaa ha conseguito un master in psicologia che si intreccia con il lavoro di fumettista. Oltre a rivolgersi a un pubblico palestinese, il suo desiderio è di raggiungere altre persone in tutto il mondo e generare un impatto positivo.

Create tra ottobre 2023 e dicembre 2024, alcune delle vignette del libro sono state disegnate su una tenda. Dall’inizio della guerra a Gaza, Safaa è stata sfollata più volte, ma continua a disegnare e a pubblicare ogni volta che può sui suoi social. In Italia è pubblicata da marzo 2024 su Erbacce nella rubrica Una tenda in Palestina in cui abbiamo raccolto fumetti, video, interviste e articoli della psichiatra palestinese Samah Jabr da lei illustrati.

Secondo il fumettista Joe Sacco «alcune delle immagini più potenti e toccanti provenienti da Gaza, che non siano foto, si trovano in questa incredibile raccolta di disegni di Safaa Odah».

«Safaa si è opposta alla brutalità del genocidio con sincerità senza filtri», osserva Mohammad Sabaaneh. «Attraverso un istinto crudo, ha smantellato la narrazione ufficiale che cercava di disumanizzare i palestinesi, trasformando la sua arte in una potente confutazione. Quando la carta è diventata rara come il pane, la sicurezza e il conforto, non si è fermata: le pareti della sua tenda sono diventate la sua nuova tela, a testimonianza di una resilienza che non poteva essere cancellata. Noi palestinesi sappiamo bene che Naji al-Ali, il leggendario fumettista assassinato a Londra nel 1987, ha iniziato il suo percorso artistico anche sul muro della sua tenda».

• Il libro Safaa and the Tent è disponibile su Etsy Store del Lakes International Comic Art FestivalLakes International Comic Art Festival (UK) in collaborazione con il fumettista palestinese Mohammad Sabaaneh e con il supporto promozionale di Cartoonists Rights ha pubblicato Safaa and the Tent, il diario della fumettista di Gaza Safaa Odah. La traduzione è di Nada Hodali.

Safaa ha conseguito un master in psicologia che si intreccia con il lavoro di fumettista. Oltre a rivolgersi a un pubblico palestinese, il suo desiderio è di raggiungere altre persone in tutto il mondo e generare un impatto positivo.

Create tra ottobre 2023 e dicembre 2024, alcune delle vignette del libro sono state disegnate su una tenda. Dall’inizio della guerra a Gaza, Safaa è stata sfollata più volte, ma continua a disegnare e a pubblicare ogni volta che può sui suoi social. In Italia è pubblicata da marzo 2024 su Erbacce nella rubrica Una tenda in Palestina in cui abbiamo raccolto fumetti, video, interviste e articoli della psichiatra palestinese Samah Jabr da lei illustrati.

Secondo il fumettista Joe Sacco «alcune delle immagini più potenti e toccanti provenienti da Gaza, che non siano foto, si trovano in questa incredibile raccolta di disegni di Safaa Odah».

«Safaa si è opposta alla brutalità del genocidio con sincerità senza filtri», osserva Mohammad Sabaaneh. «Attraverso un istinto crudo, ha smantellato la narrazione ufficiale che cercava di disumanizzare i palestinesi, trasformando la sua arte in una potente confutazione. Quando la carta è diventata rara come il pane, la sicurezza e il conforto, non si è fermata: le pareti della sua tenda sono diventate la sua nuova tela, a testimonianza di una resilienza che non poteva essere cancellata. Noi palestinesi sappiamo bene che Naji al-Ali, il leggendario fumettista assassinato a Londra nel 1987, ha iniziato il suo percorso artistico anche sul muro della sua tenda».

• Il libro Safaa and the Tent è disponibile su Etsy Store del Lakes International Comic Art Festival

da La Sicilia

Catania. In occasione della Giornata internazionale della donna La Città felice, La RagnaTela, il Coordinamento donne Cgil, Femministorie e Udi Catania organizzano due mostre particolari nella sede della Comunità di Sant’Egidio, con ingresso da via Garibaldi 89. Si tratta di centinaia di opere di “arte postale”, o “mail art”, lavori di piccole dimensioni, poco più grandi di una cartolina, creati da artiste/i e da persone comuni che si sono impegnate sui temi specifici lanciati negli ultimi due anni: “Trame di vita trame di pace” (2024) e “Donna Vita Libertà” (2023), le parole d’ordine della rivolta delle donne iraniane.

Le opere, “esposte” lungo le pareti del salone che le ospita, appese a grappoli, legate da fili colorati, si possono anche ammirare ingrandite nei video. […] Le mostre sono curate da Katia Ricci e Rosy Daniello con le associazioni La Merlettaia di Foggia, Le Città vicine, e l’Alveare di Lecce.

L’arte postale è una forma artistica nata negli anni Sessanta, e poi sviluppatasi nel decennio successivo, basata sulla libera comunicazione, sulla reciprocità e sullo scambio creativo senza censure. Chiunque ha la possibilità di esprimersi attraverso piccole opere che vengono scambiate per posta creando così una rete di relazioni e rapporti tra il mittente/artista e il destinatario/spettatore. A partire dal 1974 alcune donne, in Inghilterra, hanno cominciato a usare anche vecchi imballaggi, a riciclare oggetti d’uso comune e ad esprimersi in omaggio alle diversità, in particolare a quella femminile, rivendicando un uso politico dell’arte contro ogni genere di discriminazione e per la giustizia sociale. La mail art – dicono le protagoniste – «è una trincea artistica contro le mode, i condizionamenti e tutte le forme di potere». E non è un caso che sia stata utilizzata da molti artiste/i perseguitate/i in varie parti del mondo, da quanti si opponevano alle dittature in Sud America agli oppositori dei regimi nei Paesi dell’Est.

Tema del 2024 è quello della pace nell’attuale drammatico contesto di guerra. “La guerra non ha un volto di donna” è il titolo di un libro di Svetlana Aleksievič che dice che «le donne sono legate all’atto di nascita, alla vita». Tante le immagini proposte dalle piccole opere della mostra “Trame di vita trame di pace”. Ci sono collage, poesie, fiori che nascono dalle ferite della terra, carte geografiche rammendate, mandala di tessuti, cactus fioriti, fili che tramano merletti di donna, scarpe di carta, mani che si stringono, bambini di tutti i colori. Le opere di “Donna Vita Libertà” sono dedicate alla rivolta delle donne iraniane che «apre ad un mondo nuovo in cui la pace è il pilastro di una società improntata ai valori materni, modello di civiltà per donne e uomini». Opere forti, drammatiche. Donne che si tagliano ciocche di capelli, forbici che squarciano chador multicolori, corpi nudi, feriti, legati da un filo rosso, e poi primi piani di donna, e altre donne che corrono libere a braccia aperte sulla spiaggia, che si prendono per mano, che alzano il pugno chiuso sul volto magnifico dell’Annunciata di Antonello da Messina.

«Una mostra – sottolinea Anna Di Salvo, una delle organizzatrici – importante per il suo valore relazionale dal momento che mette insieme donne da ogni parte d’Italia e perché favorisce la circolazione delle opere attraverso i centri in cui vengono ospitate».

(La Sicilia, 7 marzo 2025)

Nota. È ancora in corso, fino al 15 aprile, la raccolta della Mail art 2025, dedicata a “Amore e/è politica”: https://www.libreriadelledonne.it/altri_luoghi_altri_eventi/mail-art-amore-e-e-politica-entro-il-15-aprile-2025/ (Ndr sito)

da L’Altravoce il Quotidiano

Genoeffa Cocconi è la madre dei sette fratelli Cervi – Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore – fucilati a Reggio Emilia uno dopo l’altro dai fascisti repubblichini in una fredda mattina del 28 dicembre 1943. Lei morirà di crepacuore un anno dopo, il 14 novembre 1944. Di lei si sa poco o niente e le storiche e gli storici in questi ottant’anni dalla sua morte l’hanno lasciata nell’insignificanza e nell’oblio. Ma una donna, un’artista anche lei di Reggio Emilia, Clelia Mori, l’ha riportata in vita dopo averla incontrata in una fotografia al Museo Cervi ed essersene innamorata. Visto che lì di lei «non c’era un grande ritratto a figura intera» decise che l’avrebbe disegnato lei. Per due anni l’ha guardata nella piccola foto con la lente d’ingrandimento per disegnarla, provare a capire di più le sue gioie e il suo dolore e trovarne una forma. Ha incominciato a pensare a come sarebbe stata male se fosse successo a lei di vedere morire suo figlio e intanto la disegnava con sguardo libero di donna, staccandola dal contesto familiare e dandole esistenza autonoma. I suoi disegni sono diventati dodici e ha incominciato a esporli in giro per l’Italia, ieri, venerdì, sono approdati a Roma alla Casa della Memoria e della Storia. Con la sua arte ha riscattato la sua morte, assumendosi l’autorità di darle un nuovo senso e riconoscere in lei «l’ottava vittima dei fascisti della famiglia Cervi» e una donna della Resistenza. Una Resistenza, la sua come quella di tante altre donne rimaste nell’oblio, che passa non dalla lotta armata ma dall’aprire, dopo l’8 settembre, la porta della propria casa a sbandati e disertori, dando così «forse, inizio alla Resistenza». Una mostra, la sua, fatta per «cominciare a cambiare il punto di vista da cui si guarda Genoeffa e le molte donne sconosciute che hanno fatto a modo loro la Resistenza, che quasi nessuno e nessuna è andata a cercare». Facendone l’ottava vittima dei fascisti dei Cervi reinterpreta il concetto di “vittima del fascismo” ancora troppo legato a quello di “morire sparati” e ripensa l’idea, ancora troppo presente nell’antifascismo reggiano e non solo, secondo cui «per essere inseriti in un libro sulla Resistenza delle donne si debba aver imbracciato le armi ed essere andate, come e con gli uomini, sui monti». Prova ne sia la “rivalutazione” tardiva delle staffette e il fatto che «una versione sul differente apporto femminile alla Resistenza non è ancora del tutto presente nell’antifascismo reggiano e forse non solo in quello». Genoeffa è stata uccisa dalla «ferocia fascista» che sicuramente nessun’altra donna ha conosciuto nel modo come l’ha conosciuta lei. Il suo dolore, al di là di ogni immaginazione, porta l’artista a farne «una Maria laica». Un dolore abnorme per quei figli che, come ogni donna, ha portato in grembo per nove mesi, li ha partoriti, accuditi, accompagnati nella crescita, educati, vestiti, nutriti facendoli diventare gli uomini che sono stati, amanti della lettura, della conoscenza, della libertà e della giustizia. Lei che «discuteva sempre le prediche del prete quando la famiglia tornava dalla messa domenicale tra i campi». Per un anno portò il peso di quel dolore, accudì il marito malato a cui dopo essere uscito dal carcere disse dei figli due mesi dopo, si fece carico delle quattro nuore e di undici nipoti. Quando i fascisti, dieci mesi dopo la fucilazione dei figli, per la seconda volta le bruciarono il fienile disse «ci vogliono proprio fare morire di fame» e cominciò a stare male fino a morire un mese dopo. Genoeffa, grazie a Clelia Mori, ha trovato il posto che le spetta nell’arte e tra le donne, si aspetta che lo trovi anche nella storia della Resistenza e nelle celebrazioni di quest’anno per gli ottant’anni dalla liberazione dai nazifascisti.

(L’Altravoce il Quotidiano, rubrica “Io Donna”, 1° marzo 2025. L’Altravoce il Quotidiano è il Quotidiano del Sud che ha cambiato nome)

da Il Corriere della Sera

Nella coda delle celebrazioni per i cent’anni del movimento di André Breton, Palazzo Reale di Milano

Nel 2024, anno delle celebrazioni ufficiali per i cent’anni del Surrealismo, l’ondata delle riscoperte aveva (finalmente) toccato Leonora Carrington (1917-2011), Ithell Colquhoun (1906-1988), Remedios Varo (1908-1963), Dora Maar (1907-1997), Dorothea Tanning (1910-2012): artiste irrequiete ma consapevoli del proprio talento, alle quali quel movimento surrealista del poeta André Breton e di Max Ernst, Salvador Dalí, Man Ray, Jean Cocteau, Georges Bataille sembrava andare terribilmente stretto.

Proprio come Leonora, Ithell, Remedios, Dora e Dorothea anche Leonor Fini (Buenos Aires, 30 agosto 1907 – Parigi, 18 gennaio 1996), protagonista della personale che si inaugura il 26 febbraio al Palazzo Reale di Milano (Io sono Leonor Fini, a cura di Tere Arcq e Carlos Martín) riconquista con questa mostra (nata sempre sull’onda del centenario) quel ruolo che in qualche modo le era stato troppo a lungo negato: forse per quel carattere spinoso e orgoglioso che traspare dall’Autoritratto con il cappello rosso (1968); forse per quelle sue figure troppo inquietanti e troppo oscure per un salotto alto-borghese (Stryges Amaouri, 1947); forse per quell’erotismo molto fluido e transgender (Rasch, Rasch, Rasch, meine Puppen warten!, 1975).

L’universo di Leonor Fini è l’universo trasgressivo di Démons et sortilèges (1943), dell’Escalier dans la tour (1952), della Cérémoine (1960), della Grande Racine (1943), di Crâne de poisson africain (1945-1950). Dopo la Biennale di Venezia (Il latte dei sogni) che nel 2022 l’aveva ospitata nel Padiglione Centrale ai Giardini e dopo la mostra Insomnia al Mart di Rovereto nel 2023 che l’aveva messa a confronto con un altro visionario come Fabrizio Clerici (1913-1993), Palazzo Reale propone la definitiva riscoperta dell’universo di Leonor attraverso un centinaio tra dipinti (una settantina), disegni, fotografie, costumi, libri, video che di fatto superano ogni possibile confine di stile, genere, ruolo, convenzioni. Con la sua dedica una retrospettiva alla pittrice che indagò e stravolse genere, identità, appartenenza, ribaltando i ruoli di uomo e donna in società e sulla tela

pittura, pervasa di una nuova mitologia costellata di creature inquietanti e fantastiche (L’ange de l’anatomie, 1949), Leonor rilegge la realtà attraverso una lente intrisa di sensualità, magia e potere. Mettendo in scena un potere tutto o quasi al femminile che trova degna rappresentazione in un’altra opera simbolo della mostra milanese, Femme assise sur un homme nu (1942), dove una donna vestita con un sontuoso abito di velluto torreggia letteralmente seduta su un uomo nudo addormentato, sullo sfondo di un paesaggio neo-rinascimentale: un modo per invertire i ruoli, negando le tradizionali caratteristiche maschili (potere, virilità, stoicismo) ed esplorando allo stesso tempo le tematiche della dominazione e della sottomissione.

Nata a Buenos Aires da Herminio Fini, argentino di origini italiane (proprietario di numerose haciendas) e Malvina Braun, triestina appartenente all’alta borghesia ebraica, all’età di due anni Leonor si rifugia con la madre a Trieste per fuggire da un padre oppressivo. I molteplici tentativi con cui quest’ultimo prova a riportarla in Argentina nel corso degli anni la spingono a camuffarsi da ragazzo, gettando le basi per i suoi travestimenti e le sue inversioni di genere. Durante un breve “passaggio” milanese Leonor conoscerà Carlo Carrà, Gio Ponti (che le commissiona alcuni disegni per la rivista “Domus”), Mario Sironi, Giorgio de Chirico, e poi Achille Funi, con cui stringe una relazione sentimentale e grazie al quale scopre l’arte classica e la pittura quattrocentesca.

Sarà proprio de Chirico che le consiglierà di trasferirsi a Parigi e che le farà conoscere i surrealisti. Pur sviluppando legami significativi con artisti di spicco come André Breton, Luis Buñuel e Max Ernst, Fini rifiuterà l’invito a unirsi ufficialmente al gruppo, rigettando l’idea tradizionale che Breton e gli altri avevano delle donne. Comincia così a lavorare per la stilista italiana Elsa Schiaparelli (per lei inventerà la boccetta del profumo «Shocking» ispirata al busto dell’attrice Mae West) e a disegnare costumi per il balletto, il teatro e il cinema. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, Leonor Fini lascia Parigi e si rifugia in un primo momento nella casa di campagna di Max Ernst e Leonora Carrington (all’epoca amanti assai turbolenti), poi a Montecarlo. Dove conosce il console italiano Stanislao Lepri, che abbandonerà la carriera diplomatica per la pittura. La loro storia d’amore durerà fino alla morte di lui nel 1980, con un (breve) soggiorno a Roma, dove Leonor stringerà amicizia con Anna Magnani, Elsa Morante («Leonor unisce in sé due grazie: l’infanzia e la maestà»), Mario Praz, Carlo Levi, Luchino Visconti, Alberto Moravia.

L’arte di Fini (che guarda sempre ai grandi maestri come Piero della Francesca e Michelangelo e ai manieristi) è dunque un veicolo non solo per esplorare le sfide della condizione femminile, ma anche per contemplare la spiritualità e l’esoterismo. Un destino che ancora una volta avvicina Leonor Fini a Leonora Carrington (il titolo della Biennale di Venezia 2022 era una citazione di un suo libro di favole), un destino confermato dalla scelta di Palazzo Reale di dedicare proprio alla Carrington una grande retrospettiva che si inaugurerà a settembre 2025. Entrambe le artiste hanno fatto «da modello» per intere generazioni di artisti. Non a caso Leonor Fini – Italian Fury era il titolo della mostra che Francesco Vezzoli le aveva dedicato nel 2022 alla Galleria Tommaso Calabro («The Italian Fury» era uno dei soprannomi di Leonor): «Fini è l’antidoto a questo momento storico dominato dal mercato: – aveva spiegato Vezzoli – è identità, eccentricità, messa in scena, tutto ciò che il mercato non può controllare. È insieme la Contessa di Castiglione, Eleonora Duse, Marina Abramović: anticipando la contemporaneità, la sua opera d’arte era la performance della sua esistenza».

da Doppiozero

Paola Mattioli, classe 1948, milanese, ha un posto singolare e di rilievo nella fotografia “al femminile”. Intervistarla è l’occasione per sondare i rapporti tra impegno sociale e politico, femminismo e teoria della fotografia. La sua formazione la segnerà per sempre ed è paradigmatica di un percorso fotografico di grande interesse. Mattioli infatti incrocia e tiene insieme i suoi studi filosofici incentrati sulla Fenomenologia con l’apprendistato fotografico a fianco di Ugo Mulas, cioè al maestro dell’analisi linguistica del medium fotografico. La chiave è acutamente indicata da Mattioli nel tema dello sguardo, che non è solo la visione ma è relazione, è guardare ed essere visti, è pulsione ed è responsabilità. Lo sguardo è al centro della psicoanalisi così come dell’antropologia, del femminismo così come della fotografia, della relazione sociale così come della politica.

Intervistare Paola Mattioli significava per noi chiederci come sono stati generazionalmente e come sono affrontati oggi questi argomenti nell’ambito della fotografia artistica, cioè non solo e non tanto – c’è anche questo in Mattioli – nel soggetto rappresentato, come accade nel reportage, ma anche nella riflessione e nella pratica della forma. Così, in estrema sintesi, se le fotografie probabilmente più famose a cui è legato il nome di Paola Mattioli sono da un lato la serie delle Fotografie del no, dall’altro l’acuto e fortunato Ultimo ritratto di Giuseppe Ungaretti, la chiave – non a caso bifacciale e rotante – ne è l’Autoritratto appeso a un filo.

Merito non ultimo di Mattioli è quello poi di essere entrata in fabbrica, come si diceva una volta, non solo con la macchina fotografica ma, appunto, con il pensiero fotografico. Come la questione politica trovi forma nella fotografia è questione sempre viva e urgente.

Su di lei è uscita una monografia scritta da Cristina Casero intitolata Paola Mattioli, sguardo critico di una fotografa (Postmedia, 2016); ha inoltre recentemente pubblicato una riflessione sul ritratto, e non solo, intitolata L’infinito nel volto dell’altro (Mimesis, 2023).

EG: Come hai incominciato?

PM: Per sbaglio! Ero iscritta a Filosofia e il primo esame si faceva con Gillo Dorfles perché dava buoni voti, e cominciare il libretto con un bel 30 e lode fa piacere a tutti. Faceva fare una tesina scritta e io l’ho fatta sulla fotografia, forse anche perché era uscito da poco il libro di Walter Benjamin. Ho riassunto quel dibattito ma mi sono detta: «Certo che vedere com’è, sarebbe meglio». Così ho avuto l’occasione di contattare i Mulas: Nini, alla quale ho spiegato la mia richiesta, mi ha detto: «Guarda, Ugo non c’è, vieni domani». Sono andata all’indomani e Ugo mi ha presentata come la nuova assistente! Ho avuto un tuffo al cuore. Non sapevo neanche che le fotografie si bagnassero nell’acido, zero, e lui è stato molto generoso con me perché se andava fuori a fotografare, io andavo con lui, se stampava, stampavo con lui, e quindi è stata – purtroppo abbastanza breve perché lui si è ammalato presto – un’esperienza entusiasmante arrivare in mezzo a una intelligenza, capacità, serietà, spessore come quelli.

E si può dire che queste prime immagini che hai scelto abbiano un rapporto con questa esperienza?

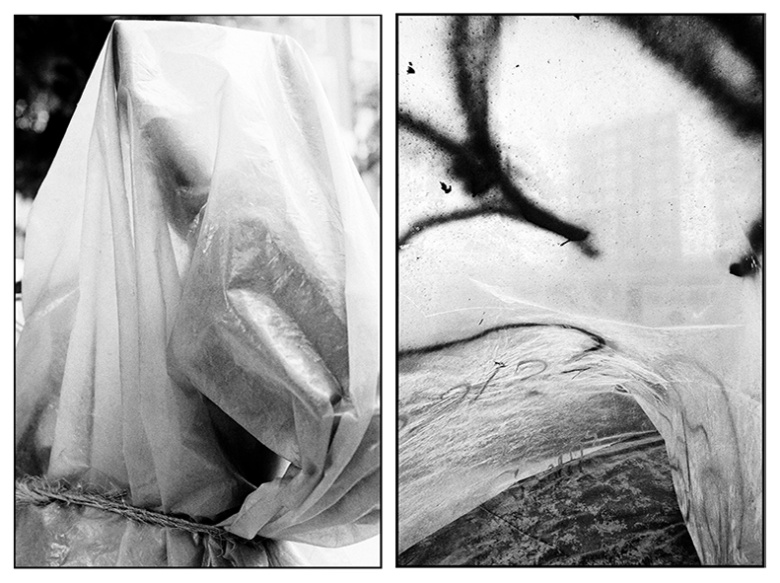

Direi di sì, perché il mio tema preferito nella gran parte dei lavori, è il tema del vedere. Quindi il cellophane che ti permette di vedere attraverso, che intercetta lo sguardo, o dall’interno o dall’esterno, che ti fa vedere come cambiano le forme, come una cosa velata cambia fisionomia.

Come ti è venuta l’idea della plastica? L’avevi vista da qualche parte o ti è venuta per qualche via?

Credo che mi sia venuta dall’invasione della plastica. Poi sicuramente dal lavoro di Christo, che avevo visto con Mulas.

Eh già, alla grande manifestazione del Nouveau Réalisme in Piazza del Duomo.

Sì, Mulas mi portava spesso alle mostre e mi faceva conoscere l’arte contemporanea. Capitava per esempio che Nini e Ugo commentassero tra loro una fotografia magari dicendo: «È magrittiana», e io poi cercavo subito di informarmi su che cosa volessero dire, nascondendo la mia ignoranza.

Vengo da una famiglia di avvocati e in casa si respirava una cultura giuridica, resistenziale, ma non molto aggiornata sugli ultimi sviluppi dell’arte contemporanea…

Questa mia del Cellophane è diventata una serie che voleva essere una interrogazione sul tema del vedere. Come anche quest’altra.

L’Autoritratto.

Questa fotografia risente dell’incontro con il nuovo femminismo degli anni ’70. Mia mamma era una femminista dell’emancipazione, quindi io trovavo in casa tanti libri e ci ho messo un po’ ad avvicinarmi al nuovo femminismo perché mi sembrava di averlo succhiato col latte. Quando ho fatto insieme ad Anna Candiani le Immagini del no, il grosso delle manifestazioni avveniva alla Palazzina Liberty, che Dario Fo aveva occupato come teatro, e tutto attorno si svolgevano cose varie. Lì ho incontrato la nuova ondata del femminismo. Per esempio un lavoro molto bello che era appeso lì, dove ognuno andava a portare il suo banchetto e faceva quello che voleva, in una situazione molto libera, era di due artiste, Diana Bond e Mercedes Cuman, intitolato Le pezze. Le avevo trovate straordinarie perché facevano un’operazione molto forte: avevano appeso un bucato, e messo fuori dalle mutande quello che ci stava dentro! Le ho conosciute, sono andata a vedere un po’ i loro lavori e ci siamo collegate: è venuto fuori il “Gruppo del mercoledì”, che poi ha pubblicato il libro Ci vediamo il mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo, che ha messo insieme i nostri lavori. Non era esattamente un gruppo di autocoscienza ma si potrebbe definire di autocoscienza attraverso le immagini.

Cioè cosa facevate?

Una faceva un lavoro, lo presentava e lo discutevamo. E poi una diceva: «Mi piacerebbe fare un lavoro su questo, tu poseresti per me?» Cioè c’è stato un intreccio interessante che ha potenziato molto i lavori l’una dell’altra. Poi, sai, la scadenza dello stampare un libro ci ha galvanizzate. Le pezze sono in quel libro e anche Autoritratto è nel libro.

Ti interrompo, perché, anche se non hai scelto per questa occasione una Immagine del no, mi interessa chiederti veramente in estrema sintesi come vedi la distinzione tra il reportage, a cui quella serie potrebbe essere ricondotta, e invece un lavoro artistico?

Le Immagini del no è nato come lavoro di reportage, è stato forse il mio primo progetto. È vero che Anna Candiani era molto più brava di me come reporter, era un’amica e io le avevo detto: «Senti facciamolo a due mani», anche perché era un lavoro intenso, in un mese e mezzo bisognava coprire un po’ tutto. Lei era più brava sul reportage, io sono più attenta alle lettere, al no, no, a questa ripetizione. Lo scrive bene Gerry Badger, quando con Martin Parr nel 2010 ha scelto le Immagini del no tra i cinque libri sulla rivolta per il suo The protest box: dice che aveva trovato molto interessante questa ripetizione dei no, questa modalità che ti conduce quasi alla Poesia Visiva. In questo senso potrei risponderti che è un misto tra foto di reportage e foto che ha, insomma, una tensione alla ripetizione.

Nel tuo libro L’infinito nel volto dell’altro scrivi proprio che la tua attenzione non è nella rappresentazione dell’evento in sé ma che quello ti fa partire per riflessioni che si aggiungono.

Io sono rimasta molto legata al no, perché il no in fondo è la prima cosa che un bambino neonato strilla. Ti identifica e ti permette di non essere acquiescente. Il no è uno stop, un rifiuto, una resistenza, è politica: «Questa cosa non la voglio, questa cosa non deve passare». Il no è un senso di coscienza civile, di coscienza politica. Forse questo è segnato dalla storia delle donne, che hanno dovuto dire dei grandi no.

Veniamo all’Autoritratto, che è molto particolare. Descriviamolo perché dalla riproduzione si può fraintendere.

È nato un po’ diverso, perché stavo facendo la serie sulle donne che si intitola Faccia a faccia, donne allo specchio, per cui a un certo punto mi sono detta che dovevo farla anche su di me, per giustizia, cioè non per esibirmi ma per applicare questo problema non solo sulle altre ma anche su di me. Così è venuta fuori questa foto, l’ho ritagliata e l’ho appesa con un filo bianco vicino a una finestra e l’aria dalla finestra la faceva girare e muovere, in movimenti in cui io ritrovavo i miei gesti del fotografare. Allora l’ho rifotografata, perché vedi che lei ha il filo bianco. A un certo punto questa, che è la numero 6 di quella serie, si è autonomizzata. Un’amica, Elisabetta Longari, a cui volevo regalarla, mi ha detto: «Ma perché non la stampi da tutte e due le facce e non la riappendi col filo?» È stata un’ottima idea, che ho adottato.

Allora, qual è il punto? È che l’obiettivo non è nero, come di solito è un obiettivo che raccoglie la luce, bensì con un po’ di carta d’argento è diventato bianco e quindi illumina. In questo senso è sul vedere, perché di solito la macchina fotografica succhia la luce, non è una torcia.

È molto interessante anche l’alone che c’è intorno.

L’alone è perché l’avevo ritagliata con una forbice a zig-zag. È casuale ma ha funzionato, perché quello era a fondo bianco, che mosso dà una sorta di alone.

Mi pare inoltre che ti nascondi dietro la macchina fotografica in una maniera insistita.

Be’, io sono un po’ timida e stare dietro la macchina mi ripara.

È proprio “ciclopica”, assume un’aria anche mitologica.

Non ci avevo mai pensato.

Passiamo alla terza fotografia, Statuine. Anche in questo caso ti chiedo se hai preso ispirazione da qualche parte, da qualcuno, per parlare delle circostanze e anche un po’ di eventuali fonti di ispirazione.

Sì, dalle bambole Lenci, dalle statuine degli anni ’30 e ’40. E poi è un po’ influenzata da Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto, al quale ho aggiunto il fatto che, se una persona non ti guarda, non incrocia lo sguardo, può diventare una scultura.

Avevo fatto vedere queste foto a Giovanna Calvenzi, che era la photo editor di “Amica”, e lei ha proposto di riportarle alla storia della moda. Così, invece che in casa con mia figlia, ho potuto avere una modella professionista e un appoggio su tutti gli aspetti del set e della produzione. Prendevo un panno di velluto nero, ci facevo un taglio e vi facevo passare la testa, giocando sul fatto che il velluto mangia la luce. Era un po’ come scontornare e soprattutto mi piaceva collegarmi a quelle sculturine. Sembrano degli oggetti, è un rapporto tra fotografia e scultura.

Poi, lavorando con una truccatrice e un assistente, diventa molto più raffinata e sofisticata, perché la scultura deve chiudere il volto. Avevo studiato gli anni ’30 e ’40 per capire come chiudevano le teste. Ed è di nuovo lo sguardo, un ragionamento sullo sguardo che non ti guarda, che fa diventare la figura una scultura.

È un dittico voluto come tale o solo una selezione dalla serie?

Sì, è una selezione dalla serie, perché mi è sembrato che una non bastasse, che si dovesse vedere che non è causale il fatto che non ti guarda, anzi è proprio l’argomento.

Lo chiedo anche perché qui una guarda in alto, l’altra in basso, una sembra estatica, l’altra meditativa…

Infatti a un certo punto mi sono chiesta: «Ma quello sguardo da Bernadette che ogni tanto vedo in mia figlia, le posso chiedere di farlo per me, di interpretare quel ruolo? Quando faccio un ritratto posso chiedere alla persona di stare dentro una idea che le propongo, a una immagine che voglio fare, di recitare in qualche modo?» Quindi non è esattamente un ritratto, è la proposizione di un’idea, di un pensiero. Insomma, queste due fotografie si sono molto sposate tra loro, perché ho un po’ la sensazione che le fotografie si chiamino tra di loro, anche al di là della tua volontà, un po’ da sole, per vicinanza o forse perché ribadiscono un pensiero.

Bene, poi riparleremo di moda. Passiamo alla seguente, che io trovo molto interessante, non solo per il soggetto curioso ma per il discorso che vi fai sopra.

Intanto io sono andata in Africa per merito di Sarenco. Non sapevo degli albini africani e un giorno in una casa vedo un bambino che corre con gli altri e ha una luce che non avevo mai visto in una faccia di bambino, era talmente forte che non riuscivo neanche a vedere bene i tratti. Quando gli ho chiesto da dove venisse questa luce, lui mi ha detto: «Ma non ti sei accorta che è albino?» No, non mi ero accorta, e allora mi ha cominciato a raccontare degli albini che sono considerati o magici o tragici, tragici perché sono delicatissimi. Io mi sono un po’ commossa, ho cercato gli albini e li ho fotografati. Volevo raccontare la luce che avevo visto, pur nella sofferenza, perché vedi lo sguardo di sofferenza.

Poi mi ha colpito enormemente il fatto che sembra un negativo, questo rovesciamento tra il positivo e il negativo e questa doppia…

Doppia negazione, doppio no!

No, doppia differenza, una differenza raddoppiata, perché non sono proprio un negativo. L’essere nero / ma anche bianco / ma non bianco come i bianchi… In effetti in strada quando tu incontri degli albini, non si capisce mai come li guardano, se li guardano come stregoni o se li guardano come persone da proteggere. Ma questo è lo sguardo africano, perché loro sanno di questa esistenza, ma pensa avere questa doppia differenza in un mondo in cui il sole ti mangia. E fotograficamente, anche in fotografia è un rovesciamento, cioè un negativo al posto di un positivo.

E se li stampassi in negativo non apparirebbe un positivo, resterebbe una differenza.

Resta una doppia differenza. E forse, essendo una donna, anche tripla!

Mi interessa ricollegarla al tuo discorso sul no: dunque è una negazione che mantiene la differenza, anzi la valorizza.

Certo, contro il pensiero binario, contro le opposizioni che non portano a niente.

Passiamo dall’albino al colore, se mi scusi la battuta, e alla moda.

La fortuna secondo me sta negli incontri. Tra il ritratto e la moda non c’è un confine preciso, perché è sempre fotografia di persone. Le immagini sono più curate, ci sono molti più soldi per la produzione e quindi ci sono più mani, più teste al lavoro, più disponibilità. L’incontro in questo caso è capitato proprio per quelle prime foto per “Amica” delle Statuine, in cui mi è stato proposto di lavorare con un redattore di grande valore, che si chiamava Mauro Foroni, aveva da insegnarmi tantissimo e soprattutto era d’accordo di pensare delle donne normali, o di ragionare sugli stereotipi. Ecco, la figura della Madonna è una convenzione, ma questa non è una Madonna col mantello blu. Le ho chiamate Madonne per via del fondo oro – e qua c’entra Aldo Mondino, che io vedevo fare i suoi fondi con queste foglie d’oro – ma in realtà sono come delle regine. Non mi dispiace provare a ridefinire delle tipologie iconografiche. E soprattutto quello che cercavo di togliere alla moda è l’ammiccamento, perché le modelle sono abituate a lavorare con i fotografi che tendono a spingerle all’ammiccamento sessuale, che è un po’ degradante. Farne delle persone, delle attrici, cercare di tirar fuori dalle modelle loro stesse come regine.

E concludi la tua scelta con un Capolavoro!

Una delle due si chiama Capolavoro, l’altra no.

Questo è un dittico che hai messo insieme per l’occasione?

Sì. La prima si chiama Capolavoro perché (ha ragione Raffaella Perna che dice che io sono particolarmente legata alle parole) mi divertiva fare una fotografia intitolata Capolavoro e allora ho cominciato a guardare sul dizionario: il capolavoro è l’opera più importante di un artista eccetera, oppure è la condizione per essere assunti per gli operai saldatori che siano capaci di fare il capolavoro, che è una saldatura che non lascia passare l’aria. Come si arriva a non lasciar passare l’aria e fare una buona saldatura? Con il ritmo, il ritmo della mano. Allora sono andata alla Breda dove hanno dei capolavori per poterli vedere e ho trovato questi oggetti che non avevo mai visto. È una questione di ritmo. Mi sono venute fuori delle immagini lievi, di un grigio cipria, di qualcosa che noi non conosciamo, non vediamo.

La seconda fotografia fa parte di un progetto per la Cgil su due città-fabbriche, Fabbrico e Dalmine, che aveva preso spunto dal libro di un’amica, Maria Grazia Meriggi, che mi era sembrato molto interessante anche per quello che dicevano gli operai intervistati. Devo dirti che erano gli anni in cui la vox populi berlusconiana diceva che gli operai non c’erano più. Allora a me è venuto di dire: «No – per tornare al no –, no, io non credo».

Nella fotografia gli elementi in primo piano sono alcuni strumenti di lavoro, delle frese di eleganza novecentesca (che richiamano il logo della Fiom), i cui ingranaggi ricordano il ritmo della saldatura.

Allora questo dittico, che mi è venuto in mente per Doppiozero, è sul ritmo, sull’aristocrazia operaia che conosce l’uso degli strumenti e il loro ritmo interno. È un omaggio alla cultura operaia.

Maria Grazia Meriggi | Un ritratto di Paola Mattioli

Silvia Mazzucchelli | Autoritratto sospeso a un filo

Da La Nuova Ferrara

The Dinner Party di Judy Chicago diventa l’opera simbolo della battaglia. Il suo tributo ai personaggi femminili della storia celebra anche Isabella d’Este

Se “The Dinner Party” di Judy Chicago può essere considerata, a detta di numerosi critici, l’opera artistica che meglio simboleggia il messaggio dell’arte femminista negli anni Settanta, anche Ferrara è presente in tale opera.

Fra le 39 donne che nella storia hanno più efficacemente rappresentato l’universo femminile figura infatti anche la ferrarese Isabella d’Este. Nata nel 1474, «Isabella liberale e magnanima», come la definì Ludovico Ariosto, fu reggente del marchesato di Mantova per quasi un anno durante l’assenza del marito Francesco II Gonzaga e per due anni durante la minore età del figlio Federico. Mecenatessa delle arti, ammirata anche per l’innovativo stile del vestire, venne considera «suprema tra le donne» da Matteo Bandello.

Il fermento Tornando agli anni Settanta, l’universo artistico – nonostante le spinte innovatrici del Sessantotto – si presentava, in Italia e nel mondo occidentale, come una realtà di impervio accesso per le donne. Al grido «Ribaltiamo il patriarcato!» le donne si destarono, sollevando un’ondata di proteste fino ad allora impensabile.

Dal Vecchio al Nuovo continente urlarono il loro dissenso contro chi le pretendeva subalterne, marginalizzate, indifese e silenti di fronte al dominio incontrastato del potere maschile che dettava legge. Dimostrarono invece di avere una forza non più nascosta, lottando per riscrivere la struttura non solo dell’arte ma dell’intera società partendo dalle fondamenta, con le artiste schierate in prima linea come promotrici e protagoniste del cambiamento.

Correva l’anno 1972, quando il sistema dell’arte iniziò a comprendere che le cose sarebbero

cambiate, anche se Judy Chicago (al secolo Judith Cohen) e Miriam Schapiro avevano già proposto il primo programma femminista. A partire dall’inizio del decennio i movimenti femministi avevano dato una robusta spallata alla realtà preesistente, puntando a cambiare radicalmente le vecchie regole del gioco. Le donne avevano trasformato quadri e sculture in gesti performanti, riportando l’attenzione su attività considerate secondarie come la ceramica o la scenografia teatrale, mettendo sotto accusa prassi, regole, convenzioni e assetti gerarchici cristallizzatisi nei decenni precedenti. Al grido ideale di “épater le bourgeois” avevano intenzionalmente disturbato la quiete della società perbenista, dimostrando all’opinione pubblica di non aver bisogno del permesso altrui per operare e di non essere figure secondarie in una società patriarcale superata dai tempi.

Fu proprio nel 1972 che Barbara Zucker e Susan Williams, volendo realizzare un luogo di

scambio, di confronto e di condivisione fondarono, nel cuore di New York, la Air Gallery, che costituì il primo “artist-run space”, come si evince dal ritratto del gruppo Air di Sylvia Sleigh. Ideata e realizzata dalle donne per le donne, la Air Gallery fu certamente la rampa di lancio per numerose artiste respinte da altre gallerie.

Come ricorda Zucker: «Non eravamo accettate dal mondo dell’arte, forse perché eravamo delle outsider. Quindi potevamo fare qualsiasi cosa ci pareva, e così abbiamo fatto. Ci eravamo date il permesso aveva detto no».

L’opera simbolo Se New York vedeva il fiorire di luoghi di aggregazione femminile fino ad allora sconosciuti, con la pubblicazione dello storico saggio di Linda Nochlin “Perché non ci sono state grandi artiste?” (“Artnews”, gennaio 1971), il dibattito raggiunse anche la West Coast. Il saggio, che diede vita alle discussioni sulla disparità di genere, ebbe notevoli ripercussioni come un robusto sasso gettato nell’acqua stagnante, al punto che, secondo l’iperbole utilizzata da Judy Chicago, “trasformò il mondo”.

Fu proprio Judy Chicago, trasferitasi dall’Illinois in California dove teneva corsi d’arte per donne al Fresno State College, a ideare – in collaborazione con Schapiro – un luogo di ritrovo per artiste dove lavorare in libertà. Nacque così il progetto Womanhouse: in soli due mesi un piccolo gruppo capeggiato da Judy e Miriam ripristinò un vecchio edificio abbandonato di Hollywood trasformandolo in uno spazio artistico di aggregazione femminile aperto a tutte le arti. La Womanhouse divenne così in breve tempo il principale laboratorio politico femminista della California.

Anche le artiste nere rialzarono la testa. Fra esse è degna di nota Faith Ringgold (che ci ha lasciato il 15 aprile 2024, a 93 anni) co-fondatrice del “Where We At” Black Women

Artists, un collettivo artistico femminile con sede a New York, associato al Black Arts Movement. Lo spettacolo inaugurale di “Where We At”, che presentava piatti soul (tipici della cucina afroamericana): fu presentato per la prima volta nel ’71 con otto artisti e fu ampliato a 20 nel ’76.

Quanto a Judy Chicago (che aveva scelto tale cognome in omaggio alla città natale ma, soprattutto, per compiere un gesto controcorrente) si era guadagnata un certo riconoscimento con le sue sculture minimaliste “a blocchi”. Una sua opera (“Rainbow Pickett), datata 1965, era stata esposta in una celebre mostra del ’66 al Jewish Museum Primary Structures. Judy fu una delle tre sole donne selezionate su oltre cinquanta artisti. È conosciuta soprattutto per la sua opera The Dinner Party (1974-1979), a cui hanno partecipato centinaia di volontarie, un tributo alla storia e alla memoria delle donne. Essa si presenta sotto forma di un grande tavolo triangolare, che comprende 39 posti apparecchiati, dove ogni posto rappresenta una figura storica femminile.

Fra le altre figure femminili sono rappresentate l’imperatrice Teodora, la regina Eleonora d’Aquitania, Artemisia Gentileschi, Georgia O’Keeffe, Emily Dickinson, appunto Isabella d’Este, Virginia Woolf e la suffragetta americana Susan Brownell Anthony, che disse «Non pagherò nemmeno un dollaro» al giudice che voleva multarla per aver votato in un periodo in cui l’espressione del suffragio per l’elezione del Congresso Usa non era consentita alle donne.

La performance

La nuova aria che spirava agli inizi degli anni Settanta non poteva lasciare insensibili di fronte a stupri e violenze di cui le donne erano spesso vittime silenziose, indotte sovente (come troppo spesso accade ancor oggi) a tacere per la vergogna, il senso di colpa o le regole convenzionali e familiari della società. Fra le artiste più sensibili a tale tema occupa un posto di rilievo Ana Mendieta.

Nata a Cuba in una famiglia dell’alta borghesia anticastrista, nel 1961, appena dodicenne approdò negli Stati Uniti con la sorella Raquelin. Dopo aver studiato al Liceo di Dubuque, nello stato dell’Iowa, si iscrisse nel 1967 all’Università del medesimo stato, seguendo corsi di arte primitiva e di culture indigene, nonché frequentando corsi di pittura e di arti intermediali. Motivata a combattere contro le ingiustizie subite dalle donne tramite la propria corporeità, si impose con la “Scena di stupro” del 1973. Dopo lo stupro e l’omicidio di Sara Otten, avvenuto nel suo stesso campus universitario, Ana chiamò studenti e docenti nel proprio appartamento per quella che sarebbe stata considerata una delle performance artistiche più visivamente traumatiche. Gli invitati arrivarono nell’appartamento di Mendieta e si trovarono dinanzi a una scena da brividi: una porta spalancata e una ragazza – Ana, che s’immedesimava in Sara – brutalmente denudata e sporca di sangue, esattamente come fu ritrovato il corpo esanime della studentessa assassinata. Lo scopo era evidente: Ana voleva sbattere in faccia ai presenti, alle autorità accademiche e all’intera società, lo stupro, la violenza e l’odio contro la donna.

Capì che occorreva sfruttare la potenza espressiva dell’arte con la presenza personale della performance per trasmettere un messaggio o una denuncia: in quel caso una condanna dello stupro e di ciò che ora definiamo femminicidio.

Femminicidio di cui, per un amaro quanto brutale scherzo del destino, fu forse vittima la stessa Mendieta, precipitata in circostanze controverse dal 34º piano nel settembre ’85 dopo una lite con il marito che fu processato ma, alla fine, venne assolto con una sentenza che suscitò molte perplessità.

Nel Belpaese E in Italia come andavano le cose? In una lettera inviata nel 1975 a Lucy Lippard, Ketty La Rocca illustrò le difficoltà e il pesante clima di un ambiente artistico segnato da forti disparità tra uomo e donna: «Ancora, in Italia essere una donna e fare il mio lavoro è di una difficoltà incredibile». La fatica di essere artista e donna di cui parla La Rocca, non era un malessere riconducibile all’individualità, bensì un fenomeno sociale, dato che a quel tempo la presenza femminile nelle grandi mostre, nei concorsi e nelle collezioni pubbliche e private era ridotta ai minimi livelli, rivelando una condizione di subalternità non più accettabile.

In questo quadro alcune artiste ripensano il proprio ruolo nella società e si decidono a rivendicare agibilità nei musei, nelle gallerie e nelle istituzioni, mettendo sotto accusa un sistema che le marginalizza, rivelandosi insensibile alle istanze dalle artiste donne, che non vengono adeguatamente sostenute neppure dai critici e dagli intellettuali più aperti. Siamo nel periodo dei “ghetti rosa”, come venivano chiamate ironicamente le mostre con presenze solo femminili.

Ma fortunatamente la lotta delle donne impegnate nell’arte vide protagoniste di elevato spessore come Lea Vergine, Annemarie Sauzeau Boetti, Romana Loda, Mirella Bentivoglio, Simona Weller e Carla Accardi. Ma, soprattutto, occorre citare Carla Lonzi, di cui è stato finalmente ripubblicato nel 2024 un testo fondamentale: “Taci, anzi parla. Diario di una femminista” 1972-1977, (editrice La Tartaruga).

Con la sua radicalità scuote lo stantio modo di pensare e l’immobilismo culturale di quegli anni, a partire dal luglio ’70, quando sui muri di Roma apparve il manifesto di “Rivolta femminile”, basato su un testo elaborato dalla Lonzi in collaborazione con Accardi ed Elvira Banotti.

A tale proposito vogliamo ricordare la mostra “Altra misura”, tenutasi dal novembre del 2015 al marzo 2016 nella Galleria Frittelli Arte Contemporanea di Firenze, nata dalle ricerche condotte per il libro “Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta” (Postmedia Books, 2013), che vedeva la presenza di Tomaso Binga, Diane Bond, Lisetta Carmi, Nicole Gravier, Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, Paola Mattioli, Libera Mazzoleni, Verita Monselles, Anna Oberto e Cloti Ricciardi. Artiste che hanno usato la fotografia contro gli stereotipi di genere e i cliché tipici di una comunicazione inguaribilmente maschilista.

Quale messaggio ci trasmettono, infine, le artiste che si batterono mezzo secolo fa per la rivalutazione della figura femminile nell’arte e nella società? Un messaggio che suona come incitamento a continuare la lotta per l’affermazione del ruolo che compete alle donne nella società. Un ruolo non ancora pienamente riconosciuto nel mondo occidentale (per tacere di paesi in cui la condizione della donna è a dir poco umiliante), ma che otterrà il giusto apprezzamento se sapremo far tesoro dell’esempio personale e dell’audacia artistica che ci hanno lasciato in eredità le protagoniste degli anni Settanta.

Da AP Autogestione e Politica prima

Mail art 2024 organizzata dalla Merlettaia di Foggia insieme alla Rete delle Città Vicine e all’Atelier di artiste dell’Alveare di Lecce: “Trame di vita” “Trame di pace” due temi che si intrecciano tra di loro, si annodano, si rafforzano.

È un appuntamento atteso con le artiste e gli artisti e anche con chi artista non lo è, ma che ci prova e lo diventa per il tempo e nello spazio di una cartolina.

La ricerca delle parole, dei colori, delle immagini, le modalità per rappresentare il proprio messaggio diventano una sfida, una pacifica sfida dove, grazie al cielo, non si vince nulla.

Una sfida con sé stessi e con il proprio desiderio che è anche quello di affidare la propria creazione allo sguardo critico, benevolo, severo, indulgente di chi si fermerà davanti alla piccola opera.

La mail art non è solo il prodotto finito che sono le cartoline.

È una strada percorsa da persone che si incontrano in tanti modi e si lasciano attraversare dalle altrui sensibilità.

Il suo iter, meraviglioso, comincia con le idee, le proposte sugli argomenti da sviluppare e le motivazioni.

Le problematiche che ogni giorno il mondo ci elargisce, con una generosità pari solo alla mancanza di senso di responsabilità in fatto di guerre, ambiente, questioni sociali, libertà, libertà femminile, discriminazioni, sono tante che non è difficile trovare il tema che sta più a cuore (eh sì proprio a cuore) a tutte e tutti sia individualmente che come associazioni.

Scelto il tema, segue la condivisione con il mondo degli artisti e delle associazioni con relativi inviti a partecipare.

La casa di Katia Ricci per oltre un mese diventa punto di raccolta di tutti i lavori, ogni anno più numerosi e di provenienza anche estera.

Arriva di tutto, carta cartoncini collage tavolette metallo ricami uncinetto fiori foglie foto e le previste piccole dimensioni, non sono da freno alle ambizioni artistiche, anzi si aggiungono alle sfide a cui accennavo prima.

Non mi dilungo sulla fase della ricerca dei luoghi dove tenere la mostra e le relative difficoltà, in quanto gli iter burocratici sono sempre un po’ noiosi da descrivere e a volte irritanti da vivere.

Però mi piace anche dire, per mia diretta esperienza, che quando ci si confronta con le istituzioni non solo sulla base dei ruoli, ma come persone, la relazione si fa più agile, più vera e diventa anche piacevole.

Tra una richiesta da un lato ed una concessione dall’altra e scambi più personali, ognuna/o comprende meglio le problematiche dell’altra/o con reciproca soddisfazione.

Con l’installazione delle artiste Rosy Daniello e Anna Fiore, le nude pareti del museo di Foggia, luogo della prima esposizione, hanno preso vita; vita che proseguirà coi successivi itinerari.

Colori, poesie, frasi, foto diventano il prolungamento dell’anima degli artisti/e della loro forza, delle loro fragilità.

Ma c’è un’altra fase artistica, una parte irrinunciabile della mostra che è la realizzazione a cura di Rosaria Campanella del video delle foto di tutte le opere (visibile su you tube digitando trame di vita trame di pace).

La mostra è itinerante e Anna Fiore, con la stessa attenzione con cui ha affisso al muro le opere, a chiusura della mostra, ha provveduto a toglierle, con amorevole cura e rispetto per il lavoro degli artisti/e.

Ciascuna opera l’ha avvolta in un foglio di carta per poi unirle in piccoli gruppi onde evitare che si potessero danneggiare. Ha recuperato quindi diligentemente spilli e pinzette varie, utili per la successiva esposizione e infine consegnandomi il tutto perché lo portassi a Vico del Gargano, successiva sede della nuova inaugurazione, mi ha chiesto, premurosa, se per caso volessi anche il martello (suo).

L’ho abbracciata per tutto l’amore che ci ha messo.

Così come mi viene di abbracciare Katia per la generosità e la pazienza (con gli artisti ce ne vuole, si sa);

Rosy alla quale siamo tutte legate con un tenace lungo filo di stima ed amore;

Rosaria per il video che rende ancora più belle le già belle opere;

e tutti e tutte senza il cui sostegno mai nulla si potrebbe realizzare.

Messaggi, sogni di pace, poesie desideri, esempi di un’altra vita possibile, sono stati espressi nelle cartoline, come nella mia dal lungo fiore azzurro, attraverso la quale desidero che sulla Terra venga seminata la Pace per far crescere e raccogliere la pietà, la speranza e veder rifiorire i sogni in nuove notti d’amore.

Ma questa mia utopia non riesce a lenire l’inquietudine, il disappunto, la rabbia che provo per ciò che accade nei luoghi del potere, dove la pace sembra essere un argomento di rari incontri autoreferenziali e sterili.

Di altro tenore e solerti nelle decisioni, invece, sono quelli sulla guerra e sulle armi vendute dalle ricche case di produzione.

Da qui nasce a mia poesia “Non hanno cieli gli uccelli” che condivido in questo scritto.

Lungi dal chiudersi a ogni speranza, la mia vuole essere una denuncia verso chi, pur avendo prerogative decisionali e strumenti, non si adopera concretamente per far cessare sofferenze e disumanità e non “libera la colomba della pace dalla inutile cornice in cui è stata messa”.

È una poesia che affianca il desiderio di pace, di fiducia, di attesa della mostra stessa, aggiungendosi così alla voce degli artisti e al positivo coinvolgimento emotivo che il pubblico sta esprimendo davanti alle opere e a tutta la manifestazione.

Non hanno cieli

gli uccelli

in tempo di guerra.

Non volano per i campi di grano

tra i rossi papaveri,

né sui paesi a cinguettare stagioni.

Hanno perso il nido

e anche le nuvole nelle quali nascondersi.

Cercano la pace,

la colomba di pace.

Fedele a se stessa, su rami anneriti,

è rimasta ad attenderla, seppur accartocciata,

una tenace piccola foglia d’ulivo.

Ma… non si vedono bianchi voli

in questi cupi cieli,

rumorosi di ferro e di fuoco.

Eppure una colomba c’è.

Proprio lì sulla tela,

l’artista ha dipinto una grande colomba luminosa.

Le sue ali sono … candide

le sue ali sono … aperte

le sue ali sono … ferme.

Sembra una croce e forse lo è.

Una croce che rammenta

il dolore … la morte,

ma non la redenzione.

È lì la PACE

dentro una inutile cornice dorata.

La inchioda

lo sguardo incolore

del pubblico che conversa distratto,

mentre sorseggia, lentamente,

il calice di un fresco prosecco

offerto dalla ricca Casa d’arte.

(AP Autogestione e Politica prima, ottobre-dicembre 2024)

Da il Corriere della Sera