di Arianna Di Genova,

Da bambina, Maria Lai aveva imparato a camminare sospesa nel vuoto insieme a un gruppo di zingari acrobati che si erano fermati nel paese dove viveva per lunghi periodi con gli zii. Solitaria, non frequentava le elementari, passava i pomeriggi a disegnare col carbone. Fino al giorno in cui arrivarono i gitani. Le piaceva molto volteggiare guardando il cielo terso della sua terra, tanto che quando i giocolieri decisero di partire, lei si unì a loro, accucciandosi dentro il carrozzone che andava via.

Fu quella solo la prima delle sue fughe: nel corso della vita ne seguirono molte altre perché, diceva, bisogna sempre mantenere la giusta distanza dagli altri per rimanere se stessi («niente mi avrebbe distolto dal mio pozzo»). È una disciplina quella della distanza da esercitare quotidianamente, senza distrazioni, soprattutto se si è donna, nata nei primi decenni del secolo scorso (1919), con il dèmone della curiosità che ti brucia dentro, in un paese aspro come la Sardegna, terra atavica di pastori e tessitrici, luogo un po’ magico dove le janas, le fate delle grotte, aiutano a costruire le trame delle cuciture di tappeti e di stoffe con il loro ordito che mescola rigore geometrico e libera immaginazione. Un luogo dove le caprette pascolavano inerpicandosi per sentieri rocciosi e adesso – grazie a Maria Lai – camminano composte in fila indiana, «cucite» con il ferro lungo le mura di cemento che contengono il terreno franoso.

Nel paese delle janas

«Aveva ragione mio padre a dire che ero una capretta ansiosa di precipizi», raccontava divertita nelle interviste. Eppure quell’immagine di estrema semplicità non la disturbò mai; anzi, la fece sua, ne estrasse il nettare simbolico («è la fantasia»), la riprodusse con alcuni segni essenziali – un rettangolo e un triangolo – in cui la lezione di un maestro ruvido e per nulla incoraggiante come Arturo Martini, seguito per tre anni a Venezia, non venne mai meno. Poi, la portò ovunque ce ne fosse bisogno e ne regalò il copyright alle donne tessitrici così che la potessero far rivivere ogni giorno nei loro ricami. L’ha disegnata anche sul dorso della montagna, ma quella capretta bianca ha una personalità particolare, viene da storie lontane, è rotolata nelle parole dello scrittore amico Giuseppe Dessì e poi si è rimodellata fra le sue mani.

A Ulassai, lì dove un tempo c’era la stazione del treno e oggi c’è un piccolo museo per l’arte, tira un gran vento che scompiglia le fronde degli alberi e fa ondeggiare la scultura dedicata a Antonio Gramsci. Maria Lai volle lasciare un suo contributo dedicato allo scrittore fiabesco che dal carcere mandava lettere a Giulia perché leggesse la storia della montagna e del topolino al figlio Delio, costretto a crescere con il padre lontano: una grande struttura in ferro, filiforme e nodosa, come filiforme e nodoso era il corpo dell’artista, al cui vertice troviamo arrampicati due bambini. Dovranno piantare un albero per far placare la natura ed evitare frane rovinose. E proprio lì, nel suo luogo natìo, in quel borgo abbarbicato in mezzo a una gola, dove il dio del vento non smetteva mai di soffiare e dove la comunità viveva sempre sotto la minaccia di temporali catastrofici, Lai ha agito come una jana, una fata: ha regalato quella visionaria performance collettiva, Legarsi alla montagna (1981), donando una nuova ripartenza a tutti, ad anziani e bambini, scacciando i fantasmi del passato.

La leggenda racconta di una bambina che, come Cappuccetto Rosso, era stata mandata a portare il pane ai pastori. Di fronte all’avvicinarsi di un brutto temporale, questi si erano rifugiati nelle grotte con il gregge. A un certo punto, la piccola vide un nastro celeste attraversare il cielo e presa da stupore, lo seguì correndo. I pastori non ne vollero sapere di abbandonare il loro rifugio e quando la parete della montagna venne giù, rimasero sepolti fra i sassi. Il nastro, con la sua bellezza effimera, proprio come l’arte, aveva indicato una direzione di salvezza.

Maria Lai, chiamata per disegnare un monumento ai caduti, rifiutò la commissione pubblica e propose invece la sua azione: un nastro (26 chilometri di stoffa di jeans) avrebbe legato le case e i loro abitanti uno a uno fino ad arrivare alla montagna. Per realizzare l’impresa, bisognava parlare con le persone e convincerle a superare antichissimi rancori, inimicizie radicate negli anni. Lei ci riuscì, inventando un linguaggio del nastro: sarebbe passato dritto dove le famiglie non si parlavano, annodato dove vi fosse condivisione di affetti, con un pane da festa appeso se vi fosse amore. Nessuno, affacciandosi fra quelle rocce sarde, lassù, dimenticò più quella giornata speciale che finì con balli e canti a notte fonda, venne filmata da Tonino Casula e rimase impressa nella pellicola di Piero Berengo Gardin.

Dalle trame alle mappe

Ricucire il mondo – le tre rassegne in omaggio all’artista che impegnano la sede del Palazzo di Città a Cagliari, il Museo Man di Nuoro e Ulassai – rappresentano un percorso espositivo che rispetta, concettualmente, quel «legarsi» l’uno all’altro voluto fortemente da Maria Lai. Sono tappe di una retrospettiva (visitabili fino al 2 novembre prossimo) che costringono a uno spostamento reale, a un pellegrinaggio laico, chiamando lo spettatore a un’attiva partecipazione. Lo immergono in una molteplicità di universi – letterari, poetici, infantili, fiabeschi, teatrali, geografici, cosmici – e non è così scontato che alla fine ne esca fuori, «a riveder le stelle». Potrebbe rimanere impigliato nei telai che disseminano trame, nelle mappe che fanno svanire i confini degli stati, nelle lavagne con le scritte lavate dall’acqua del mare, fra le pagine di leggende d’amore e morte, fino a perdersi in nostalgie lancinanti in quel «cimitero di bambini», distesa di ex voto realizzati con il pane, rito consolatorio in onore di chi non c’è più e insieme il riattivarsi di una tradizione arcaica. Una ragnatela è anche quella che avvolge le sedi stesse e alcune opere, un’installazione ideata dall’artista Claudia Losi con lo stilista Antonio Marras.

Con più di trecento opere – reperite fra collezioni pubbliche e private – e un numero assai maggiore in corso di catalogazione, si va a comporre un mosaico creativo che precedentemente lamentava molti pezzi mancanti. Oggi, come ha spiegato Barbara Casavecchia, curatrice insieme al direttore del Man Lorenzo Giusti della mostra di Nuoro, l’attività teatrale e didattica dell’artista ha ritrovato alcuni «fili» dispersi e completato la sua narrazione (pure con un breve video di animazione che Lai aveva realizzato con i piccoli studenti).

Così se a Cagliari, sotto la cura di Anna Maria Montaldo (direttrice dei Musei Civici), va in scena la prima parte di una produzione ricchissima – dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, compreso un corpus di disegni sorprendente per la modernità di un segno che non concede nulla al décor e che nel suo minimalismo costruttivista molto ricorda quello delle avanguardie russe – a Nuoro invece ci si lascia cullare dall’affabulazione magica dei libri «scuciti», dai variopinti varani pronti a proiettare ombre caleidoscopiche sulle finestre, dalle scritture per iniziati, dal gioco dell’oca e da quello delle carte, da oggetti banali rivisitati attraverso la manualità ludica dell’artista (che spesso lavorava con la sorella e la nipote Maria Sofia Pisu, «mentre cucivamo, dovevamo pensare che stavamo scrivendo a qualcuno»).

Il ritmo della poesia

Qui e lì, a Cagliari e a Nuoro, ma anche nel lavatoio di Ulassai, sfilano i grandi telai, seguiti dalle meravigliose geografie, mondi da esplorare liberamente, che intrecciano terra e cielo, astri e sassi. Ovunque, in tutte le sedi espositive, aleggiano le sue figure di riferimento, affettive e intellettuali, quelle a cui rimase legata per l’intera esistenza: Salvatore Cambosu, ritratto più volte, maestro e poeta che le insegnò a leggere le parole attraverso il ritmo («il mio sogno è che all’ingresso di ogni museo e scuola possa esserci la scritta ‘non importa se non capisci, segui il ritmo’», dirà Lai anni dopo), la spinse a ripartire dalla Sardegna, dopo la guerra, quando ormai i viaggi di istruzione erano alle sue spalle e tutto le sembrava perduto; e il vicino di casa e sodale, lo scrittore Giuseppe Dessì, che la rimproverava perché «faceva scarabocchi», mentre in realtà la appoggiò incondizionatamente e collaborò con lei, con allegria e erudizione.

L’oralità e la scrittura sono le due stelle polari che hanno guidato l’arte di Maria Lai («da piccola, guardavo mia nonna che rammendava lenzuola, a me sembravano scritture e quando lei mi chiedeva scherzosamente di leggerle, io inventavo storie»). Il punto di saldatura è nel gioco e quando avviene il miracolo, scendono in campo temi ancestrali, reminiscenze junghiane e letture profonde. Perché, a distanza di un anno dalla sua scomparsa (Maria Lai se n’è andata a 93 anni nell’aprile del 2013), si può tranquillamente scavare nel suo alfabeto originale e scoprire, una volta per tutte, che in lei non c’era nulla di naïf. L’ossatura intellettuale di Maria Lai era robustissima, nutrita anno dopo anno con frequentazioni di letterati, architetti, artisti e, perché no, bambini.

Anche la «preistoricità» delle figure prese in prestito dalla sua terra, era un lascito «avvertito», un’eredità fortunata. Bastava saperla cogliere per il verso giusto.

(il manifesto, 16 luglio 2014)

Da “il Manifesto” del 31 agosto 2014

I fili scuciti del mondo

di Arianna Di Genova

Mostre. Una retrospettiva dedicata a Maria Lai, al Palazzo della Città di Cagliari, al museo Man di Nuoro e alla Stazione dell’arte di Ulassai. Un viaggio fra antiche leggende, fate, scritture ancestrali e geografie mobili.

Da bambina, Maria Lai aveva imparato a camminare sospesa nel vuoto insieme a un gruppo di zingari acrobati che si erano fermati nel paese dove viveva per lunghi periodi con gli zii. Solitaria, non frequentava le elementari, passava i pomeriggi a disegnare col carbone. Fino al giorno in cui arrivarono i gitani. Le piaceva molto volteggiare guardando il cielo terso della sua terra, tanto che quando i giocolieri decisero di partire, lei si unì a loro, accucciandosi dentro il carrozzone che andava via.

Fu quella solo la prima delle sue fughe: nel corso della vita ne seguirono molte altre perché, diceva, bisogna sempre mantenere la giusta distanza dagli altri per rimanere se stessi («niente mi avrebbe distolto dal mio pozzo»). È una disciplina quella della distanza da esercitare quotidianamente, senza distrazioni, soprattutto se si è donna, nata nei primi decenni del secolo scorso (1919), con il dèmone della curiosità che ti brucia dentro, in un paese aspro come la Sardegna, terra atavica di pastori e tessitrici, luogo un po’ magico dove le janas, le fate delle grotte, aiutano a costruire le trame delle cuciture di tappeti e di stoffe con il loro ordito che mescola rigore geometrico e libera immaginazione. Un luogo dove le caprette pascolavano inerpicandosi per sentieri rocciosi e adesso — grazie a Maria Lai — camminano composte in fila indiana, «cucite» con il ferro lungo le mura di cemento che contengono il terreno franoso.

Nel paese delle janas

«Aveva ragione mio padre a dire che ero una capretta ansiosa di precipizi», raccontava divertita nelle interviste. Eppure quell’immagine di estrema semplicità non la disturbò mai; anzi, la fece sua, ne estrasse il nettare simbolico («è la fantasia»), la riprodusse con alcuni segni essenziali — un rettangolo e un triangolo — in cui la lezione di un maestro ruvido e per nulla incoraggiante come Arturo Martini, seguito per tre anni a Venezia, non venne mai meno. Poi, la portò ovunque ce ne fosse bisogno e ne regalò il copyright alle donne tessitrici così che la potessero far rivivere ogni giorno nei loro ricami. L’ha disegnata anche sul dorso della montagna, ma quella capretta bianca ha una personalità particolare, viene da storie lontane, è rotolata nelle parole dello scrittore amico Giuseppe Dessì e poi si è rimodellata fra le sue mani.

A Ulassai, lì dove un tempo c’era la stazione del treno e oggi c’è un piccolo museo per l’arte, tira un gran vento che scompiglia le fronde degli alberi e fa ondeggiare la scultura dedicata a Antonio Gramsci. Maria Lai volle lasciare un suo contributo dedicato allo scrittore fiabesco che dal carcere mandava lettere a Giulia perché leggesse la storia della montagna e del topolino al figlio Delio, costretto a crescere con il padre lontano: una grande struttura in ferro, filiforme e nodosa, come filiforme e nodoso era il corpo dell’artista, al cui vertice troviamo arrampicati due bambini. Dovranno piantare un albero per far placare la natura ed evitare frane rovinose. E proprio lì, nel suo luogo natìo, in quel borgo abbarbicato in mezzo a una gola, dove il dio del vento non smetteva mai di soffiare e dove la comunità viveva sempre sotto la minaccia di temporali catastrofici, Lai ha agito come una jana, una fata: ha regalato quella visionaria performance collettiva, Legarsi alla montagna (1981), donando una nuova ripartenza a tutti, ad anziani e bambini, scacciando i fantasmi del passato.

La leggenda racconta di una bambina che, come Cappuccetto Rosso, era stata mandata a portare il pane ai pastori. Di fronte all’avvicinarsi di un brutto temporale, questi si erano rifugiati nelle grotte con il gregge. A un certo punto, la piccola vide un nastro celeste attraversare il cielo e presa da stupore, lo seguì correndo. I pastori non ne vollero sapere di abbandonare il loro rifugio e quando la parete della montagna venne giù, rimasero sepolti fra i sassi. Il nastro, con la sua bellezza effimera, proprio come l’arte, aveva indicato una direzione di salvezza.

Maria Lai, chiamata per disegnare un monumento ai caduti, rifiutò la commissione pubblica e propose invece la sua azione: un nastro (26 chilometri di stoffa di jeans) avrebbe legato le case e i loro abitanti uno a uno fino ad arrivare alla montagna. Per realizzare l’impresa, bisognava parlare con le persone e convincerle a superare antichissimi rancori, inimicizie radicate negli anni. Lei ci riuscì, inventando un linguaggio del nastro: sarebbe passato dritto dove le famiglie non si parlavano, annodato dove vi fosse condivisione di affetti, con un pane da festa appeso se vi fosse amore. Nessuno, affacciandosi fra quelle rocce sarde, lassù, dimenticò più quella giornata speciale che finì con balli e canti a notte fonda, venne filmata da Tonino Casula e rimase impressa nella pellicola di Piero Berengo Gardin.

Dalle trame alle mappe

Ricucire il mondo — le tre rassegne in omaggio all’artista che impegnano la sede del Palazzo di Città a Cagliari, il Museo Man di Nuoro e Ulassai — rappresentano un percorso espositivo che rispetta, concettualmente, quel «legarsi» l’uno all’altro voluto fortemente da Maria Lai. Sono tappe di una retrospettiva (visitabili fino al 2 novembre prossimo) che costringono a uno spostamento reale, a un pellegrinaggio laico, chiamando lo spettatore a una attiva partecipazione. Lo immergono in una molteplicità di universi — letterari, poetici, infantili, fiabeschi, teatrali, geografici, cosmici — e non è così scontato che alla fine ne esca fuori, «a riveder le stelle». Potrebbe rimanere impigliato nei telai che disseminano trame, nelle mappe che fanno svanire i confini degli stati, nelle lavagne con le scritte lavate dall’acqua del mare, fra le pagine di leggende d’amore e morte, fino a perdersi in nostalgie lancinanti in quel «cimitero di bambini», distesa di ex voto realizzati con il pane, rito consolatorio in onore di chi non c’è più e insieme il riattivarsi di una tradizione arcaica. Una ragnatela è anche quella che avvolge le sedi stesse e alcune opere, un’installazione ideata dall’artista Claudia Losi con lo stilista Antonio Marras.

Con più di trecento opere — reperite fra collezioni pubbliche e private — e un numero assai maggiore in corso di catalogazione, si va a comporre un mosaico creativo che precedentemente lamentava molti pezzi mancanti. Oggi, come ha spiegato Barbara Casavecchia, curatrice insieme al direttore del Man Lorenzo Giusti della mostra di Nuoro, l’attività teatrale e didattica dell’artista ha ritrovato alcuni «fili» dispersi e completato la sua narrazione (pure con un breve video di animazione che Lai aveva realizzato con i piccoli studenti).

Così se a Cagliari, sotto la cura di Anna Maria Montaldo (direttrice dei Musei Civici), va in scena la prima parte di una produzione ricchissima — dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, compreso un corpus di disegni sorprendente per la modernità di un segno che non concede nulla al décor e che nel suo minimalismo costruttivista molto ricorda quello delle avanguardie russe — a Nuoro invece ci si lascia cullare dall’affabulazione magica dei libri «scuciti», dai variopinti varani pronti a proiettare ombre caleidoscopiche sulle finestre, dalle scritture per iniziati, dal gioco dell’oca e da quello delle carte, da oggetti banali rivisitati attraverso la manualità ludica dell’artista (che spesso lavorava con la sorella e la nipote Maria Sofia Pisu, «mentre cucivamo, dovevamo pensare che stavamo scrivendo a qualcuno»).

Grandi artiste, ipotesi di genealogie femministe

di Mariella Pasinati

in Artiste, Letterate Magazine, LM Home |

da Alias “il Manifesto” domenica 20 luglio 2014

di Fausta Garavini

Un misterioso pittore francese del Seicento, nell’ultimo romanzo di Fausta Garavini. Coloriture d’epoca della lingua, stile lucido e aereo, senso di rovina… L’orizzonte letterario è quello dell’amica maestra Anna Banti ma il libro insegue altri rovelli creativi

A subirne il fascino sembra sia stato per primo tra i contemporanei André Breton, che affiancandolo a «geni» come Giorgio de Chirico e Gustave Moreau suggeriva in L’arte magica di interpretare le sue «ricerche formali» secondo «certe correzioni dell’angolo visivo subite dall’ottica moderna», piuttosto che attribuirle al semplice «capriccio o al desiderio di stranezza». Appassionato collezionista dei suoi quadri, con quelli di Bartolomeo Schedoni e Michiel Sweerts, sarà in epoca più prossima il Bruno Saraccini delle Mosche del capitale, in cui Paolo Volponi lo descrive «pittore bianco e allucinato di edifici e di piazze in rovina e di fiammeggianti martiri». Sfidando l’anatema lanciato da Roberto Longhi negli anni cinquanta, un «arruffone pre-surrealista» lo liquidò con perfidia, al misterioso, perturbante François de Nomé dedica ora il suo sesto romanzo Fausta Garavini. Chi sia questo «pittore di architetture fantastiche squassate da silenziosi cataclismi», quali i dati certi nella biografia del maestro seicentesco nativo di Metz e a lungo confuso sotto uno stesso nome con il conterraneo Didier Barra, l’autrice lo spiega nelle poche righe di avvertenza premesse in Le vite di Monsù Desiderio (Bompiani, pp. 317, euro 22,00) alla narrazione vera e propria: anzi, quasi a mettere sul tavolo le proprie carte, vi trascrive per intero il breve documento in cui sono contenute le sole notizie attendibili sulla sua vicenda. Si tratta di una scelta sintomatica, poiché rivelando subito al lettore gli unici elementi sicuri su cui ha potuto lavorare (l’età approssimativa in cui François lasciò Metz per Roma e quella in cui lasciò poi Roma per Napoli, la morte del padre antecedente la partenza per l’Italia, i nomi della madre e della moglie e del maestro romano di cui fu a bottega), Fausta Garavini certifica la realtà corporea del suo protagonista ma insieme rivendica per sé la necessità decisiva di inventare. E come inventare la storia di un pittore se non affidandosi ai suoi quadri? Questa la sfida temeraria cui allude anche l’insolito, enigmatico plurale adottato dal titolo. Racchiuso tra un prologo e un epilogo saldati in sequenza circolare, condotto in terza persona, il romanzo è provvisto di una struttura ferrea: quattro parti scandite dalla simmetria geografica dei due viaggi conosciuti di François e delle due città italiane in cui abitò. Con spavalda, incantevole maestria l’autrice affresca dietro il suo pittore paesaggi e strade e persone, ne affolla l’esistenza di incontri, tratteggia per lui una quotidianità ricca di colori e di affetti, gli regala insomma una vita vera. Dietro il tempo esteriore dei fatti fluisce però scompaginandolo una seconda e più clandestina e per Garavini senza dubbio più vera vita dell’artista. «Non sono in grado di spingermi oltre su questa traccia, di sciogliere il tessuto di rebus che sorregge queste scene invase d’irrealtà, questi sogni pietrificati», dichiarava la scrittrice in un saggio dedicato nel 2006 a François de Nomé su «Paragone», certa tuttavia che quella «pittura di singolarità stupefacente» esprima «qualcosa che non viene detto altrove da nessuna parte, né in un altro secolo né in un altro paese». È con esattezza chirurgica questo «qualcosa» che il romanzo insegue per inchiodarlo al suo significato. Protagonista malinconico e sensibile, Francesco diventa nel libro un pittore che pensa, non un uomo di mestiere ma un artista tormentato dagli arcani quesiti del proprio lavoro, dalla ricerca di un altrove che solo la pittura gli consente di raggiungere. Fausta Garavini esplora i suoi quadri interpretandone il vistoso simbolismo in chiave ermetica, riconduce il mistero in apparenza inspiegabile delle sue figurazioni alle correnti magiche da cui fu attraversato il secolo violento e fosco che ebbe in sorte di abitare. Addirittura decifra un’iscrizione abrasa nell’edificio pericolante rappresentato su una tela indicandovi un chiaro messaggio contro la tirannide. Incubi, visioni, sogni a occhi aperti: mobile e lussureggiante, la vita interiore di Monsù Desiderio palpita sulla pagina intrecciandosi alla sua più lineare vicenda quotidiana, ne rischiara l’opera acquistandone spessore e luce. I rovelli di Francesco, le sue fantasmagoriche ossessioni non appartengono però solo al suo tempo né alla sua pittura. «Cosa speri gettando lo scandaglio nel buio di queste anime? Da bambina, chiamavano me per ripescare col graffio la brocca caduta nel pozzo. Ci vuole una bugiarda, diceva Finaia, il colono. La verità, lo sai, è come un oggetto in un pozzo senza fondo che non si riesce mai a portare a galla. Il graffio della bugiarda farà emergere solo la chimera che c’illude: non ci è dato conoscere ciò che un’anima inquieta può racchiudere nel pozzo del suo segreto insondabile», ammoniva la narratrice di Diletta Costanza (1996) parlando con se stessa. È meravigliosamente compatto, gremito di echi il mondo poetico che Fausta Garavini ha costruito negli anni con i suoi romanzi: la nostalgia del passato insieme al disagio per un presente inospitale, il sentimento fatale di rovina, la convivenza di epoche diverse e il dialogo sotterraneo con i morti, lo scambio inesausto tra immaginazione e realtà sono i temi che sempre più esatti ne innervano le pagine fino a popolare le notti travagliate del pittore di Metz. Né ha senso distinguere tra narrazioni nella storia e racconti in veste contemporanea, se il personaggio più vicino al cuore di Francesco si direbbe nel suo febbricitante monologare il protagonista dell’onirico Diario delle solitudini (2011), il fotoreporter per cui «tutto è messinscena» e ogni immagine costituisce «un’analogia del mondo, non una rappresentazione». Parole che certo, oltre a Francesco, sarebbe pronta a sottoscrivere l’autrice. L’ha d’altra parte spiegato Anna Banti che «presente e passato sono un istante da catturare e stringere come una lucciola nella mano» e che «non ci riesce chi vuole». Appare dunque allusivo che Fausta Garavini rivolga un omaggio all’amica e maestra introducendo nell’ultima sequenza romana di Le vite di Monsù Desiderio un pittore «collerico e manesco» di nome Agostino, certo quel Tassi che giusto un anno dopo userà violenza alla giovane Artemisia Gentileschi. Nient’altro che un orizzonte letterario comune, una comune inclinazione figurativa avvicina però ad Artemisia il romanzo di François de Nomé: l’autrice vi insegue risposte diverse affrontando diversi problemi creativi, padroneggia un suo stile lucido e aereo, inventa una lingua in cui la coloritura seicentesca non è capriccio né calco ma indispensabile strumento narrativo. Afferra la sua lucciola e sa tenerla stretta nel palmo.

di Graziella Melania Geraci

I quadri dall’anima pop di Nadine Hammam raffigurano dei grandi corpi nudi, le donne-mucca di Shaimaa Sobhy sono legate da un filo rosso che le costringe e le stringe, mentre la mano che ne occlude la bocca rivela il divieto di parlare

Violato, nascosto, martoriato e desiderato, il corpo della donna musulmana e’ considerato troppo spesso solo un oggetto. Parlarne e mostrarlo e’ un tabu’ invalicabile soprattutto se a farlo sono proprio due donne, due artiste del Cairo: Nadine Hammam e Shaimaa Sobhy. A colpi di pennello le giovani dipingono la propria rivoluzione egiziana mettendo a “nudo” il problema femminile. La loro arte e’ una rivoluzione visiva che racconta quello che tutti sanno e non dicono sulla condizione femminile in Egitto. Entrambe partono dal corpo per raccontare di una società misogina ed aggressiva che educa la donna ad essere succube, a vivere incasellata negli schemi maschilisti mentre il corpo diventa semplice oggetto di desiderio.

Nadine ha 35 anni, e’ sorridente e schietta, ha vissuto all’estero e mostra gli usi e i costumi assimilati persino nell’arredamento della sua casa-studio. Nadine Hammam fuma sicura le sue sigarette ma si adombra quando parla delle reazioni del potere costituito per i suoi quadri. Ha esposto sotto Mubarak senza grandi complicazioni, bastava non toccare la religione. Diverso e’ stato con I Fratelli Musulmani. E adesso? Si vedra’! La situazione attuale è ancora troppo ingarbugliata.

I suoi quadri dall’anima pop raffigurano dei grandi corpi nudi, silhouette di donne provocanti sulle quali appaiono talvolta delle scritte pungenti e ironiche con le conseguenti critiche alla cultura musulmana. Ma questo stile e’ il punto di arrivo di un lungo percorso ancora in itinere. Nadine e’ sempre stata alla ricerca di un linguaggio che comunicasse il disagio femminile nell’opprimente mondo islamico.

Inizialmente i suoi ritratti erano realistici, volti e corpi nudi di donne di differenti classi sociali che posavano per lei, sostenendola nella sua battaglia. Le nuove protagoniste, tra cui la stessa artista, dalle posture seducenti, con lo sguardo ammiccante e con il corpo decorato da piccoli swarovski, erano sfacciatamente in vetrina, erano pronte per essere comprate!

La possibilita’ di riconoscere le protagoniste dei quadri aveva suscitato scalpore ma forse aveva avuto maggiore impatto la volonta’ esplicita di abbattere le categorie sociali, di scavalcare le barriere servendosi proprio del tabu’ della rappresentazione del corpo. Nadine sente che e’ questo il vero problema, il corpo della donna! L’artista sviscera provocatoriamente le frasi, le posture e il gioco erotico tra uomo e donna in differenti serie pittoriche: la donna viene messa in vendita, viene definita come un semplice contenitore e ammonisce sui suoi sentimenti.

Questa scelta ha portato a Nadine non pochi equivoci e pericoli. Per la societa’ egiziana una donna che dipinge corpi nudi si dichiara esplicitamente disponibile e gli uomini si spingevano in avances oscene, persino il padre di una sua amica non ebbe scrupoli a proporsi. Oggi Nadine ha paura, e’ piu’ attenta e non fa entrare nessuno nell’atelier.

Dopo la rivoluzione le aggressioni alle donne sono aumentate, l’artista si sentiva sotto controllo dei Fratelli Musulmani e l’ombra dei salafiti era sempre dietro l’angolo. La sua arte ancora non si e’ confrontata con il potere dei militari ma la sua ultima mostra al Cairo ha avuto un tono diverso. L’analisi dei rapporti tra uomo e donna ora appaiono nei riflessi di uno specchio in frantumi. I suoi pezzi formano, come per un puzzle casuale, le frasi che scandiscono le relazioni amorose. Nadine continua a dipingere corpi nudi, ma al momento ha messo da parte le provocazioni in patria, proiettandosi verso il mercato estero nell’attesa di tempi migliori.

Fortunatamente Nadine non e’ sola nella sua battaglia artistica per le donne, Shaimaa Sobhy condive con lei l’argomento vietato anche se con modalita’ differenti.

Shaimaa e’ timida ma decisa. Ha occhi grandi e profondi, gli stessi occhi che hanno i suoi esseri Ibridi, meta’ donna meta’ animale, metafora della condizione sociale e delle costrizioni imposte alle egiziane sin da bambine. Ha studiato arte in Egitto e poi in Germania. In Europa si e’ confrontata con un altro stile di vita ma soprattutto un con un altro tipo di arte. La pittura egiziana ha dimistichezza con la figura umana ma non certo con la rappresentazione del corpo, Shaimaa se ne serve e lo usa per raccontare se stessa e le altre donne egiziane. Il suo lavoro si basa sul doppio, il lato sociale e il lato recondito. Cosi’ la parte animalesca dei suoi quadri mostra le pulsioni intime, i desideri e le paure, ma anche le oppressioni educative.

La donna egiziana deve sposarsi e fare figli, e’ come un animale in cui prevalgono solo le mammelle, perche’ questo e’ il suo compito, ed e’ cosi’ che la dipinge Shaimaa. Le sue sono donne-mucca legate da un filo rosso che le costringe e le stringe, mentre la mano che ne occlude la bocca rivela il divieto della parola. L’altalenarsi di posture e simboli rende i soggetti e gli episodi esplicativi dell’universo femminile costretto anche ad armarsi animalescamente con le corna del bufalo o le unghie del gatto contro le aggressioni sessuali. Questa evoluzione stilistica e’ stata una tappa obbligatoria, prima degli Ibridi i riferimenti di Shaimaa erano maggiormente espliciti, ma ora il messaggio e’ piu’ forte, rimane negli occhi come nella mente. Prossimamente sara’ per una collettiva al Palace of Arts del Cairo Opera House e successivamente, con una mostra personale, alla Misr Gallery per continuare la sua rivoluzione dipinta.

Alias 19.7.2014

da Porto Torres 24 online 14 luglio 2014

Per una delle figure femminili più importanti e affascinanti della storia dell´arte italiana della seconda metà del Novecento, si concretizza il progetto espositivo dei Musei Civici di Cagliari e del Museo Man di Nuoro. Le immagini della conferenza stampa di presentazione a Cagliari

CAGLIARI – “Ricucire il mondo” è il titolo della prima grande retrospettiva che racconta il percorso artistico e non solo di Maria Lai, una delle figure femminili più importanti e affascinanti della storia dell’arte italiana della seconda metà del Novecento, si concretizza finalmente nel progetto espositivo dei Musei Civici di Cagliari e del Museo Man di Nuoro.

Il percorso espositivo a cui ha percorso parte anche lo stilista Antonio Marras, si articola in senso cronologico e tematico ed è strutturato in tre diverse sedi: il Palazzo di Città di Cagliari, il Museo Man di Nuoro, e il paese di Ulassai dove è nata l’artista. Dal 10 luglio al 2 novembre 2014 il Palazzo di Città di Cagliari ospita la prima parte del progetto curato da Anna Maria Montaldo, direttrice dei Musei Civici. Nel capoluogo sardo il percorso avrà come protagonista la Maria Lai dagli anni Quaranta alla metà degli anni Ottanta. Disegni, realizzati a penna o a matita, con i primi ritratti dedicati ai familiari, alle tempere dedicate al lavoro al femminile, alla ricca produzione ispirata alla tessitura (lavagne, libri cuciti, geografie), fino ai Paesaggi, le Terrecotte, i Pani, i Presepi, e i Telai degli anni Settanta, tema centrale nella produzione dell’artista. Ci sarà anche il celebre video della performance collettiva “Legarsi alla montagna”, realizzata a Ulassai nel 1981, un lavoro chiave nello sviluppo dei linguaggi. Elemento quest’ultimo considerato come elemento unificante delle tre sedi del progetto.

A Nuoro, il Museo Man ospita dall’11 luglio al 12 ottobre 2014 la seconda parte della mostra curata dal direttore Lorenzo Giusti e Barbara Casavecchia: inaugurazione l’11 luglio alle 19,00. Qui si potrà vedere tutta la parte delle opere di Maria Lai successiva ai primi anni Ottanta. Un periodo fervido di ricerca in ambito performativo, teatrale, relazionale e pubblico; tra le suo opere, i materiali documentari, foto e video, saranno presentati anche alcuni dei suoi principali interventi ambientali, come “La disfatti dei varani” e “Essere è Tessere”, e ancora interviste e filmati di archivio.

A Ulassai, la terza sede del progetto, che sarà inaugurato il 12 luglio e si potrà vedere fino al 2 novembre 2014. “Una stazione per l’arte” è il titolo che vide già qualche anno fa, nel 2006, nella cittadina di origine di Maria Lai una mostra a lei dedicata. Qui il coordinamento è di Cristiana Giglio, direttore della Stazione dell’Arte. Due gli spazi di visita: l’antica stazione ferroviaria, oggi sede del museo dedicato a Maria Lai, dove le sale saranno riallestite, come nel progetto originale ideato dalla stessa Lai, con lo spazio dedicato alle carte geografiche, un altro dedicato ai maestri Salvatore Cambosu, Giuseppe Dessì, Arturo Martini, ed un altro con l’installazione Invito a tavola. Anche qui ci saranno gli interventi ambientali realizzati a partire dagli anni Ottanta.

Dal più piccolo al più grande. I mosaici di Maria Grazia Brunetti

di Gianna Candolo

in Letterate Magazine, LM Home, Parole/Visioni

per le foto

Il piccolo libretto narra le vicende di un tragitto di un’artista, Maria Grazia Brunetti,( sito dedicato a Maria Grazia Brunetti) descritto dall’amica che ha condiviso con lei il percorso della vita di donna e di artista. È contemporaneamente un veloce attraversamento degli anni Settanta attraverso la narrazione delle vite di donne che si stavano mettendo in movimento, rivoluzionando le loro vite personali nell’incontro con le altre, e, attraverso un percorso comune, trasformavano le relazioni con gli uomini, con il lavoro e con loro stesse.

Questo libretto è sia un omaggio a un’artista misconosciuta sia un ricordo degli anni aurorali del femminismo quando iniziavano i gruppi di autocoscienza, le convivenze in un’allegra, almeno agli inizi, mescolanza di vita, progetti, amori che nascevano e rompevano; insieme a queste esperienze di vita vissuta cominciavano i tagli con l’ordine simbolico e sociale in cui erano state fino ad allora collocate le donne.

Il libro è la storia condensata e preziosa dell’amicizia tra due donne profondamente diverse, nel carattere, scelte di vita, rapporto con la realtà sociale e familiare, ma unite dell’amore per sé, per l’altra e per l’arte.rapporto con la realtà sociale e familiare, ma unite dell’amore per sé, per l’altra e per l’arte.

Attraverso la vita della scultrice, Maria Grazia Brunetti, l’autrice Anna Zoli ci porta nella sua stanza segreta di poeta che solo dopo molto tempo e molta vita ri-scopre ciò che era sempre stato lì: l’amore per la parola, in particolare quella poetica. Dall’incontro con la scultrice un’altra artista trova la forza per riprendere e portare alla luce anche la sua creatività. Nella biografia di una si scorgono sottotraccia le biografie di molte. L’attenzione alla narrazione porta l’Autrice a mescolare in modo sapiente e preciso le traiettorie artistiche di entrambe con le rotture, le pause e la ri-costruzione che caratterizzano ogni vita e ogni arte.

L’Autrice comincia a pensare di scrivere qualcosa sulla vita e il percorso artistico dell’amica scultrice di mosaico durante un viaggio di ritorno dall’altra parte del mondo, dove si era recata in visita alla figlia che ha scelto di vivere in Australia. Durante la sua permanenza viene raggiunta dalla notizia della morte dell’amica. Proprio in aereo, in quello spazio di passaggio tra un continente e l’altro, di sospensione dalla terra, concepisce l’idea del libro.

Una perdita, anzi due perdite, l’amica morta e la figlia lontana, sono l’origine del testo e della volontà di Anna Zoli di lasciare traccia della storia delle loro due vite intrecciate, le opere dell’una e dell’altra parlano da sé. È importante la narrazione del percorso che ha reso possibile la protezione e la crescita della scrittura e della scultura per le due donne che si sono incontrate da giovanissime in una piccola città di provincia, Faenza, e non si sono più perse di vista.

L’Autrice riconosce all’amica la forza di riprendere il cammino quando si presenta l’occasione propizia ma rende omaggio anche alla perseveranza che permetterà a lei, più tardi, di dare valore alla sua produzione poetica, togliendo dal cassetto le sue poesie

Questo libretto è anche un pezzo della mia storia: ho incontrato Graziella, così era per noi tutte, in quel luogo che lei scherzosamente chiamava “Il 101 delle nostre amiche femministe”. Una strada della vecchia Bologna, un grande appartamento sempre popolato di persone che andavano e venivano, un grande terrazzo sui tetti. E lì ho incontrato Annazoli, come la chiamo per individuarla tra le Anne che hanno attraversato la mia vita. La casa era quella di Donatella Franchi, artista, in quel tempo travestita da insegnante di inglese.sgargianti, massa di capelli biondo-rossi arruffati, zatteroni e pantaloni a zampa di elefante; io giovane studentessa guardavo con curiosità e attrazione quella signora svagata che mostrava anche il lato “forza della natura”. La sua voce squillante, “non cresciuta”, la chiama Annazoli, ricordava come in altri suoi atteggiamenti un che di bambinesco, non di infantile, lo sguardo dei bambini che guardano il mondo per la prima volta.

Ricordo suoi racconti di disorientamento, sul perdere l’uscita dall’autostrada, e si trovava poi in un’altra città. Un disorientamento che era anche ricerca di un nuovo percorso, come è stata la sua vita, molti sentieri tortuosi o interrotti e ripresi, e la sua arte, una continua ricerca di contaminazione di forme. La sua mancanza di orientamento, una certa svagatezza nella vita quotidiana, la si può avvicinare per contrasto alla precisione con cui seguiva le sue attività che portavano dal caos alla forma, attraverso uno stile che poteva sembrare disordinato e invece rispondeva a un ordine interiore decisamente scandito.

Graziella rompe con l’ordine di una famiglia borghese che non la voleva artista e lotta per conquistare il suo spazio in un mondo in cui le donne erano previste solo come aiutanti e non dotate di una propria creatività. Sceglie il mosaico. Scelta simbolica non casuale. Si tratta di assemblare i più piccoli frammenti della materia per costruire forme, anche di grandi dimensioni; nella sua ricerca non si limiterà a un solo tipo di materiale per costruire le sue opere ma aggiungerà elementi fino a quel momento eterogenei, come stoffe, lane, materiali di recupero con una libertà che riflette il desiderio che in quegli anni ha animato molte donne, la nostra generazione, alla ricerca di altre forme di vita libera.

La Graziella conosciuta nel “covo dell’autocoscienza” si affianca all’artista e amica di una vita di Annazoli, un’artista assertiva, concentrata, competitiva che si impone a studenti e committenti tenendo ferma la barra del suo timone artistico.

Nel 1976 Graziella espone, con grande scandalo, alla biennale internazionale del mosaico a Ravenna l’opera che risente della scoperta della forza delle donne negli anni Settanta, un frammento è la copertina del libro. L’opera ha come titolo “arborea donna libera aurea” noto anche come “la sfinge di Ravenna”. E’ un ritratto mosaicato di donna con grandi occhi obliqui, una vagina e ai lati spirali di mosaico: il tutto con mosaico dorato che rispende alla luce creando un effetto di sensualità, di splendore e di forza dirompente. Un inno alla donna, ai suoi antichi occhi sapienti che interrogano e penetrano, al suo sesso cavo, alla spirali del tempo che si avvolge su se stesso in una mescolanza di infinitamente nuovo e ripetuto. L’ esposizione del sesso da parte di un’artista donna fa scandalo: il fatto stesso di mostrare il sesso femminile è rivoluzionario soprattutto da parte di un artista donna che ne mostra forza e splendore dorato. Gli occhi della Sfinge rimandano alla sapienza penetrante della Donna-sfinge, che interroga e sa, la sua vulva è il grido delle donne che in quel periodo si stavano riappropriando di un corpo e di una sessualità differente che si stacca dall’immaginario maschile, mostravano la forza del loro sesso, non più “secondo”.

Graziella, oltre all’attività di scultrice, opere per edifici pubblici in Italia e all’estero e per collezioni private, svolge anche un’intensa attività di insegnamento e riporta l’arte dimenticata del mosaico a nuova vita attraverso la cattedra di mosaico a Firenze. Insegna ai suoi studenti a non aver paura di nessun materiale che può essere mescolato, trasformato per creare nuovi modi. Anche questa modalità creativa evoca la necessità ma anche la gioia delle donne che hanno plasmato, ricreato le loro vite partendo da situazioni ingessate e congelate della vita programmata da altri. La libertà di mescolare materiali ed esperienze eterogenee per creare nuovi percorsi di vite e creatività è un lavoro all’ origine delle trasformazioni più autentiche.

L’amicizia delle due donne segue le vicissitudine della vita e dei percorsi creativi disseminate di passività, paure, stanchezze, rotture mescolate all’esplosione di forza creativa. Narrando la vita di Graziella l’autrice si sofferma a meditare sul significato dell’ispirazione “un pezzetto in più di conoscenza, un frammento di realtà che sfugge alla concretezza della ragione”, e ancora “il significato del proprio lavoro infatti può rimanere oscuro per molto tempo, avviluppato nei veli dell’apparenza e svelarsi a volte all’improvviso in risvolti e angolature insospettate”.

In queste pagine la scrittura rimanda alla propria origine riscoperta nel pensare alla creatività dell’altra.

Il mosaico, che Graziella sceglie come forma della sua vena artistica, è mettere insieme il più piccolo per trasformarlo in grande: evoca la meditazione di Clarice Lispector su come l’infinitamente piccolo rischi di diventare invisibile proprio quando è lì sotto i nostri occhi e il compito dell’artista è rivelare l’invisibile. Con il piccolo bisogna saper togliere per mostrarlo nella sua grandezza. Questo paradosso dà il titolo al libro.

Graziella legge un libro di fisica delle particelle: “Il Tao della fisica” in cui è mostrato come l’infinitamente piccolo delle particelle atomiche si coniuga con l’infinitamente grande del cosmo. Per Annazoli la comprensione profonda, l’illuminazione di questo concetto non avviene nella lettura di un libro ma attraverso l’esperienza di una visione dell’opera di Graziella: il pavimento a mosaico del Palazzo della Ragione a Milano. Annazoli descrive la sua esperienza di visione “una pioggia cosmica di linee che si intersecano, di macchie di sprazzi, di vortici, di traiettorie, in cui sembra che materiali e colori gravitano, scoppino, si disgreghino per poi ricomporsi in aggregazioni, diverse cangianti a seconda di chi li guarda”. Un’opera in cui prevale “la rappresentazioni cosmica dell’infinitamente grande e allo stesso tempo dell’infinitamente piccolo”

Anna Zoli attraverso la descrizione della sua visione dell’opera ci trasporta, con le parole, in quello spazio in cui l’illuminazione della spettatrice/lettrice rompe le barriere tra attività dell’artista/passività del fruitore e la sua visione diventa la nostra partecipazione all’esperienza, emozione, conoscenza che sono le ragioni dell’esistenza dell’arte, per accrescere la nostra esistenza che si muove alla ricerca della bellezza e della verità.

Anna Zoli, Il Tao del mosaico. Vite intrecciate, ed. Pendragon, Bologna 2013, euro 14

per le immagini http://www.societadelleletterate.it/2014/07/dal-piu-piccolo-al-piu-grande-i-mosaici-di-maria-grazia-brunetti/

|

da “Il Manifesto” del 12 luglio 2014

— Manuela De Leonardis, NEW YORK, 10.7.2014

Arte. «Middle East Revealed», una mostra di fotografe dal Medioriente a New York, presso la galleria Howard Greenberg

Da una parte ci sono gli uomini, proprio come nei matrimoni arabi tradizionali, dall’altra le donne. Truppe coloniali inglesi, legione straniera, beduini e anche senegalesi della guarnigione francese sono ritratti dalla prima corrispondente di guerra della storia, l’americana Margaret Bourke-White (1904–1971) che è stata anche la prima donna fotografa di Life (sua anche la prima copertina del settimanale del 23 novembre 1936). Datate 1940, queste foto sono state scattate in uno scenario che è prevalentemente quello del deserto siriano. Sette mesi dopo, gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra contro la Germania nazista e i suoi alleati. Esporre questo nucleo di vintage, proveniente dall’archivio di Life, nell’ambito della mostra The Middle East Revealed: A Female Perspective alla Howard Greenberg Gallery di New York (fino al 30 agosto) è il punto di partenza per intercettare altre possibili riflessioni. Attraversati questi ultimi settant’anni di storia, a parlare — stavolta — sono le donne. Non solo in quanto soggetto, ma anche come attente osservatrici di una società quanto mai complessa come quella mediorientale. Ma la yemenita Boushra Almutawakel, l’iraniana Shadi Ghadirian, la libanese Rania Matar e la saudita Reem Al Faisal ci mostrano anche aspetti meno prevedibili. Lo fanno attraverso lo strumento della fotografia che, come il video, è un’arte «nuova», con minori condizionamenti e restrizioni espressive. Ci si può lasciar andare alla trasposizione lirica, come Reem Al Faisal (vive tra Jedda e Parigi) con le sue grandi foto in bianco e nero della Mecca. Il pellegrinaggio (la serie Hajj) non è solo un dovere per ogni buon musulmano, può raccontare anche un momento di aggregazione. Seguendo la sua innata indole alla traduzione metaforica, qui il bianco e nero dà voce alla coralità pulsante. Una collettività fatta di individui — uomini e donne — come è ben consapevole la fotografa-principessa (il suo bisnonno era Re Abdul Aziz). Alle prese con gli opposti — modernità/tradizione, pubblico/privato, sono le figure femminili ritratte da Shadi Ghadirian (Teheran, 1974) nelle note immagini seppiate della serie Qajar (1998). Umorismo e ironia alleggeriscono la pesantezza di un dato di fatto: essere donna in Iran vuol dire combattere per affermare i propri diritti. Ma la vita va avanti, come afferma anche Boushra Almutawakel (Sana’a 1969) con la sua notissima serie fotografica Mother, Daughter, Doll (2010) che focalizza l’involuzione culturale in corso nel suo paese. Spetta a Rania Matar (Beirut 1964, vive e lavora tra Boston e Beirut) il compito di sottolineare, invece, come non ci siano confini quando si parla di adolescenza. A Girl and Her Room (2010–2013) introduce a situazioni oggettivamente diverse, negli Stati Uniti e in Medio Oriente, di cui sono protagoniste delle teenager che, indipendentemente dalla geografia e politica, hanno gli stessi sogni e vulnerabilità.

Un’outsider trovarobe

Il polo di via Maroncelli si arricchisce da maggio di una nuova galleria, la Maroncelli 12, che si propone di esplorare aree dell’arte estranee a circuiti e tendenze dominanti e alle regole del mercato, prima fra tutte l’Outsider art o Art brut, cioè l’arte praticata da figure prive di una formazione regolare e spesso sofferenti di disagio mentale, che in questi linguaggi trovano un canale di espressività privilegiato. Apprezzata da tempo fuori d’Italia, l’Art brut è invece quasi assente in Italia. Per l’esordio è stata scelta Marie-Claire Guyot, nata a Parigi nel 1937 ma presto trasferita nel nostro Paese con il marito italiano, pur soggiornando spesso nella grande casa di famiglia in Borgogna, grembo e matrice del suo lavoro d’artista. Intitolata «L’opera segreta», la mostra, aperta dall’8 maggio al 4 luglio, ne presenta i dipinti (nella foto un esemplare) abitati da personaggi grotteschi, da occhi, bocche, ventri, denti o da animali chimerici, con cui esplora il suo universo di sofferenza, e le sculture fatte di assemblaggi di vecchi oggetti maniacalmente cercati nelle soffitte della casa in Francia.

…

(il testo integrale è disponibile nella versione cartacea)

Considerazioni su alcune opere di Marie-Claire Guyot:

Vorrei cominciare da alcune operine leggere e sgranate di colori a pastello, come quelle di bambini impazienti che non ubbidiscono agli insegnanti di disegno.

Anche l’iconografia è quasi scolastica, con le tipiche stilizzazioni degli abitini a scacchi, dei capelli realizzati con segni brevi e frettolosi in tangenza sulle teste rotonde.

Ebbene queste operine sono in realtà trappole del pensiero, veri e propri trompe l’Oeil, dove inciampa la nostra prima sensazione di piacevolezza: infatti, a ben guardare, si tratta di una versione originalissima dell’antica figura della danza macabra.

Oltre al formato lungo e stretto, come le predelle d’altare o le tavole per i cassoni nuziali dove l’ abbiamo vista riprodotta in tante versioni, tutti ricordiamo come la danza macabra sia una composizione retorica che oscilla fra l’iconografia e la letteratura, dagli affreschi medioevali alle poesie di Baudelaire e Rilke.

Se le teorie di personaggi della Guyot a prima vista sembrano innocentemente ludiche – e questa è la trappola – qualcosa ci suggerisce da lontano che il ludico è costantemente abitato dall’idea della morte. L’infanzia, per la sua inclinazione ad accentuare l’istante; l’infanzia, per la sua parziale e incompleta acquisizione della parola; l’infanzia che vive il rischio e la sfrenatezza sul precipizio del futuro….l’infanzia sa e vede la morte nel presente.

Insomma, credo che in questo tipo di opere la Guyot proceda verso un tentativo di “presentazione” di qualcosa di indicibile (in-fans), utilizzando il ritmo, l’alternanza di tipologie e di pose.

Ma la danza macabra delle figurine della Guyot (bambine, macellaio, diavoli e madri crudeli) è costruita su una coreografia di battute e urla, spezzature e legami…..come in un lavoro di Pina Bausch. Alcune opere della Guyot sono così potenti da inabissarci fino al loro interno di tenebra: come quelle di Frida Kahlo, come quelle di Carol Rama…o come quelle di Nabila, un’artista che ha lavorato per molti anni nell’atelier di Silvana Crescini all’OPG di Castiglione delle Stiviere.

Anzi, voglio partire proprio dall’esperienza dell’egiziana Nabila che vedeva il mondo nei fondi di caffè, secondo una pratica divinatoria molto comune nei paesi medio-orientali.

Alcune opere della Guyot sono così potenti da inabissarci fino al loro interno di tenebra: come quelle di Frida Kahlo, come quelle di Carol Rama…o come quelle di Nabila, un’artista che ha lavorato per molti anni nell’atelier di Silvana Crescini all’OPG di Castiglione delle Stiviere.

Anzi, voglio partire proprio dall’esperienza dell’egiziana Nabila che vedeva il mondo nei fondi di caffè, secondo una pratica divinatoria molto comune nei paesi medio-orientali.

Dalle macchie di colore su un lenzuolo, il materiale povero che poteva fornirgli l’istituto, Nabila ha cominciato a

registrare una visionarietà in cui le forme si connettevano le une alle altre secondo incastri e relazioni su un fondo

fluido di vitalità trasfigurativa.

In queste opere della Guyot invece la fluidità è annullata dall’ossessione di un segno colorato fitto e asciutto, come

di matita o di gessetto; anche se la continuità è la stessa, viene però realizzata con forme a incastro, e sui contorni si

avverte la forzatura dei pezzi che vengono montati uno sull’altro o, quando la spinta della memoria è violenta, uno

nell’altro.

Duplicazioni e prolificazioni si generano dai buchi della coscienza; se consideriamo l’opera gialla e azzurra, notiamo che

dai buchi si accendono occhiate come proiettori dell’ insondabilità interiore, o piccoli esseri che si divincolano da una

immobilità coatta e subita: non si tratta di spazio ma di campo.

In questo campo di relazioni infatti le esperienze si affrontano come forze spesso conflittuali, in cui le bocche

diventano teste e le teste si dualizzano opponendosi (non è un caso che compaiano sulle due sezioni frontali

i segni + e -).

In modo enigmatico, ma ad alta densità di senso, le sopracciglia dichiarano nella dolcezza della loro curva: io sono

buona.

Lo psicodramma diventa invece totalmente oscuro nell’altra opera, piena di grumi di disaccordo, lacrime rosse , forme

duttili come materie plastiche che si attorcigliano fra dita grandi e senza mani.

Gli animali sono bellissimi e conturbanti: i due cani in basso piangono strazio dalla bocca e dallo sguardo che non vede;

un caprone occhieggia fra violenze strozzate; in alto, a siglare la qualità di colui che vede con chiarezza dolorosa il

mistero, una sottile lince gialla che fiammeggia sulla tesa del cappello.

La Guyot non conosce i toni sarcastici o le perversioni adescatrici del gusto: procede nel suo angoscioso e intrepido

scrutarsi dentro, immune da strategie di tendenza, di movimenti artistici o di mercato.

Conclusioni

Queste note sul lavoro della Guyot dovrebbero dimostrare con quanto interesse intendo procedere nello studio e

nella valorizzazione delle sue opere. Proprio per questo sono felice di poterne aver un discreto numero all’interno dei

depositi del MAImuseo.

Il deposito-donazione di opere al museo è stato favorito da Antonia Jacchia, che con questa mostra intende inaugurare

la nuova galleria Maroncelli 12.

Dopo la Biennale di Venezia, che ha avuto il merito di portare al centro dell’attenzione un argomento che mi sta a

cuore da molti anni, è quantomeno fisiologico che si assista ad una forsennata “corsa all’oro”: il mercato ha sempre

fame di novità e di concrete possibilità di investimento e mai come ora è necessaria prudenza e grande capacità di

selezione.

In questo senso il MAImuseo intende adottare criteri di rigore e di assoluta indipendenza dal sistema dell’arte con

cui pure mantiene un dialogo serrato: questi artisti hanno una qualità unica che non può essere contaminata, ma al

contrario esige difesa e rispetto.

La qualità di cui si parla è l’autenticità e la libertà da ogni suggerimento o emulazione da parte del gusto o delle

pratiche di moda: per questo motivo appoggio con entusiasmo il progetto di Antonia e la sua modalità di lavoro.

Ha trovato un’ artista, ha confrontato con me e con altri consulenti di fiducia i suoi criteri di scelta, ha proposto una

collaborazione fruttuosa e disinteressata fra istituzioni diverse.

E’ la premessa per un lavoro buono a cui auguro riuscita e soddisfazione.

Bianca Tosatti

Direttrice del MAImuseo, il Museo di Arte Irregolare di Sospiro (Cremona)

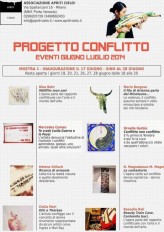

dal 1 al 12 luglio 2014

Seconda Mostra per Progetto Conflitto, all’Associazione Apriti Cielo!

http://www.apriti-cielo.it/seconda-mostra-progetto-conflitto/

Le opere esposte esprimono diverse forme di conflitto rappresentate con immagini, poesie, fotografie. di Giuliana Bellini, Maria Cristina Deleo, Gian Rustione, Isabella Spatafora, Nadia Magnabosco, Lucrezia Ruggieri Helene Gritsch, Clelia Mori, Rossella Roli, Mercedes Cuman.

Inagurazione della mostra accompagnata da Letture di testi scritti da Ada Celico e interpretati da Francesca Contini Accompagnamento musicale di Giovanni Cannata

Finissage mostra con Donne di Parola.

Donatella Massara e Laura Modini in Maggie dei santi, short play di Diuna Barnes, 1916 (20′) regia di Ombretta De Biase

La mostra si può visitare nei giorni mercoledì, giovedì, venerdi’ e sabato dalle ore 18 alle 20 , oppure su appuntamento telefonando al 3498682453

Associazione Apriti Cielo!

Via L. Spallanzani 16 -Milano – (Porta Venezia)

dal 23/6/2014 al 31/8/2014

Dal 24 giugno al 31 agosto 2014, il Museo Diocesano di Milano (corso di Porta Ticinese, 95) presenta la mostra “Transiti e incontri”, una retrospettiva sull’artista lombarda Gabriella Benedini dal 1984 al 2014. La mostra, a cura di Paolo Biscottini, è un percorso in nove sale che conduce il visitatore in un viaggio alla scoperta della ricerca artistica di Gabriella Benedini, che da cinquant’anni lavora a Milano sotto il segno della riservatezza.

“Transiti e incontri” è un percorso cronologico che conduce il visitatore in un vero e proprio viaggio attraverso i diversi momenti della ricerca dell’artista lombarda, segnato da 8 grandi installazioni che simboleggiano i temi conduttori del lavoro di Gabriella Benedini.

L’esposizione ha inizio con un grande lavoro che fa parte del ciclo I Teatri della Melanconia, indagine che all’inizio degli anni ottanta ha portato l’artista a interessarsi del significato profondo e mistico dell’alchimia. A questo segue l’interesse per il mondo del mito, concretizzato nell’evocazione della storia di Psiche, un modo per continuare il tema precedente: congiungere cioè il mondo terreno a quello divino, con la conseguente ascesa nel mondo degli dei. Ecco dunque la Porta del cielo, le Vele di Psiche e le Nozze di Psiche. A favorire ulteriori spostamenti e metamorfosi il tema del Viaggio, che è sintetizzato dalle Vele o Memorie del vento: tre grandi sculture verticali dalla forma concava che possono accogliere il vento o memorie di viaggi lontani. Ad esse si affiancano una grande opera rotonda, che allude a un mappamondo, intitolata L’Eco del mondo, e dodici piccole mappe fatte con antiche scritture.

Allo spazio si sostituisce la profondità del tempo, scandita da sette Metronomi, affiancati da un altro strumento di misurazione, l’Astrolabio, scultura di ferro e legno. L’apertura al mondo impalpabile della musica prende forma nella sala delle Arpe, sculture polimateriche di grandi dimensioni, cui si affiancano piccoli strumenti fantastici, ottenuti attraverso l’assemblaggio di materiali di recupero: la possibilità combinatoria è infinita e ogni risultato è una formula, sfuggita da un enorme ingranaggio. Tempo, musica, scrittura, tutto si mescola e confluisce nel dialogo di una Meridiana con le sculture pensili: Rimescolare il Tempo, L’ Arpa del Pittore e con i Libri, posati su leggii come fossero spartiti.

Completa la rassegna la proiezione di due film di artista, Diutop (Il giorno di utopia) e Il deserto, realizzati in super 8 negli anni Settanta.

Il catalogo, corredato da un ricco e suggestivo apparato iconografico, propone testi critici di Paolo Biscottini e di Paolo Bolpagni.

La mostra è realizzata con la collaborazione dell’Archivio Gabriella Benedini.

di Paolo Biscottini

Inaugurazione lunedì 23 giugno ore 19

di Alessandra Pigliaru

Marcella Campagnano è fotografa e femminista. Tuttavia, come ha recentemente ribadito a Paola Mattioli sulla rivista Via Dogana, la definizione di fotografa non si addice a ciò che effettivamente ha condotto in questi anni.

Cara Marcella, ciò che hai messo in scena è più la narrazione amorosa e radicale dell’esperienza femminista di quegli anni?

“Non sono una fotografa, non perché ho studiato pittura a Brera ma perché la macchina fotografica è solo lo strumento più diretto e immediato che, intorno alla metà degli anni Sessanta, cominciai a utilizzare come una scrittura, per fissare via via i frammenti e i luoghi dell’esperienza e perché stavo maturando l’urgenza di aprirmi e dialogare con le mie simili”.

So che hai fatto parte del collettivo milanese di Via Cherubini e che, insieme ad altre, hai partecipato ad un gruppo che di confrontava sulle immagini. Di cosa discutevate?

“Sì, il gruppo sull’immagine è nato nel 1974, in casa di Daniela Pellegrini quando, tornate dall’intensissima, esaltante esperienza del convegno internazionale femminista nell’isola danese di Femo, trascinate dall’entusiasmo ci trovavamo a prolungare il desiderio di restare vicine a condividere vita e ricerca. Daniela, Silvia Truppi ed io eravamo appena tornate; a noi si aggiunsero diverse altre amiche artiste o non, comunque interessate all’immagine, con l’intenzione di fotografarci vicendevolmente e di travestirci in varie pose e ruoli. I primi esperimenti nacquero proprio in quel contesto ma, data la mia formazione e gli interrogativi che da diversi anni mi ponevo sui modi e il linguaggio da usare per tentare di uscire dai consueti schemi fotografici di rappresentazione, maturai la necessità di un’immagine semplice e archetipica, il più possibile priva di intenzionalità”.

I tuoi due lavori fotografici principali fanno parte entrambi di L’invenzione del femminile: prima arriva Ruoli, 1974-1980 (pubblicato per la prima volta nel 1976), che definisci «un teatro dell’esperienza»; c’è poi Regalità, 1985-1989. Il primo lavoro è costituito da immagini di donne che interpretano, attraverso trucchi e travestimenti, i vari ruoli che il sociale impone di fatto, quasi a nostra insaputa. Nel tuo secondo lavoro avverti invece tutto il guadagno della regalità come differenza che sa di sé. Per entrambe le serie, i set che costruivi erano casalinghi. Ti occupavi insieme ad altre di trovare, cucire e modificare i vestiti. Alcuni, come nel caso delle tue Regine, erano addirittura di carta. Stabilivi le pose ma, durante la preparazione, tenevi conto della relazione con le donne che avevi davanti.

“Sia in Ruoli che nella serie sulla regalità ho tenuto presente lo scambio costante tra soggetto e oggetto, che poi è il tema di tutto il mio lavoro. Per quanto riguarda l’allestimento del set, credo di aver già raccontato come trasformavo una parete del soggiorno di casa, spostando un divanetto, appendendo al muro un pezzo di moquette, accendendo semplicemente due lampade, ponendo uno specchio in posizione tale perché ognuna di noi potesse controllare la sua immagine prima che io, con la macchina fissa sul cavalletto, scattassi la foto. Le immagini di questa serie sono soltanto la traccia rimasta di quella allegra fatica, nata da relazioni, incontri scambi però, come dice Susan Sontag , l’arte non è mai stata soltanto un veicolo di idee e sentimenti ma, anche un oggetto che modifica la nostra coscienza e la nostra sensibilità. Ho sempre intuito e accettato che il mio lavoro, costruito esattamente 40 anni fa, si trovasse circondato dal silenzio, forse perché si discostava dai modi in uso e di rito in quegli anni. Per la mia esperienza di donna e “artista”, presa di coscienza e trasformazione di modi di vita e linguaggi sono indissolubilmente legati. Parafrasando Teresa de Lauretis «dentro la città fortificata della cultura (…) solo un incessante lavoro di decostruzione e ricostruzione da parte delle donne potrà definire nuove fisionomie»; per le donne come per l’arte. Guardandole a distanza queste mie sequenze, sempre uguali, sempre diverse, sono più simili al lavoro di tessitura che non all’arco di Apollo che, come la macchina fotografica, colpisce dinamicamente da lontano. Forse mi ripeto ma con il mio lavoro, faccio della macchina fotografica un uso prevalentemente statico, il diaframma dell’apparecchio si apre e si chiude come lo sportello di un frigorifero. Ciclicità di ritmi e uso degli strumenti al femminile?”

Ti ho incontrata per la prima volta all’incontro di Paestum 2013 e ho visto dal vivo, insieme alle altre mie amiche di collettiva_femminista, i tuoi album. Mentre guardavo le tue fotografie e ascoltavo i racconti e le vicende dietro a ogni scatto, mi sono detta che anche il modo dell’immagine è efficace per trasmettere la memoria a chi come me è arrivata dopo. Mi ha rimandato i corpi e i volti che diversamente non avrei saputo immaginare. In questi anni, alcune giovani donne ti hanno chiesto un confronto relativamente al tuo lavoro?

” Le avanguardie femministe degli anni ’70, molte artiste di quegli anni, hanno fatto dell’auto-rappresentazione e della rappresentazione dell’immagine femminile, il tema della loro ricerca e il libro di Raffaella Perna, Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta, è la testimonianza della situazione italiana non molto conosciuta e studiata. Certamente una traccia è rimasta, soprattutto perquanto riguarda l’attenzione alla corporeità. Molto interessante è anche l’analisi che fanno Alessandra Gribaudo e Giovanna Zapperi nel loro volume Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità. Mi sembra che in questa attenzione competente ci sia la necessità di ridefinire e forse riparlare della relazione tra immagine, rappresentazione e costruzione delle soggettività. Farlo partendo dalla critica al sistema di giudizio, soprattutto morale”.

Sabato 28 giugno 2014, ore 18 o ore 21

Marzia Migliora Un milione di alberi sacri e nessun Dio performance con Francesco Gabrielli Dimora di Artemide / Cascina Vicomanino Via Pracavallo 3 – Fraz. Stupinigi, Nichelino – Torino www.liarumma.it Informazioni e prenotazione Ingresso gratuito. La durata della performance è di 40 minuti e sarà ripetuta due volte: alle ore 18 ed alle ore 20. Ad ogni rappresentazione possono partecipare un massimo di 50 spettatori. Prenotazione obbligatoria mediante invio di e-mail a stupinigifertile@gmail.com indicando per ogni partecipante nome, cognome, numero di telefono, data e turno della performance alla quale si intende partecipare. Nel caso di impedimenti improvvisi si prega gentilmente di mandare disdetta via e-mail a stupinigifertile@gmail.com o telefonicamente al 340/3020815. www. stupinigifertile.it www.ecoenarciso.it

dal 30 Maggio al 30 Agosto 2014

Galleria Continua di San Gimignano,

Kiki Smith torna in Italia; dal 31 maggio al 30 agosto, la Galleria Continua di San Gimignano ospiterà infatti, l’attesissima mostra dell’artista statunitense dal titolo “Path”, allestita in contemporanea con “Update!’ dell’artista camerunese Pascale Marthine Tayou. L’artista americana tra le più affascinanti e originali interpreti della scena contemporanea, è arrivata in Valdelsa in questi giorni, anche per omaggiare i Comuni di Poggibonsi, San Gimignano e Colle di Val d’Elsa, con tre delle sue straordinarie opere d’arte che ha deciso di donare ai Comuni e che vanno ad unirsi alle istallazioni della collezione di arte contemporanea che ha trasformato la Valdelsa in un museo a cielo aperto. In quest’occasione Kiki Smith parteciperà al progetto Fenice Contemporanea 2014 incontrando venerdì 30 maggio gli studenti che hanno preso parte ai laboratori didattici. Per i ragazzi, conoscerla e apprezzarne più da vicino il lavoro, sarà un’esperienza unica ed entusiasmante. Figlia d’arte (suo padre Tony Smith era un scultore minimalista), Kiki Smith è una delle artiste più apprezzate dalla critica. La sua produzione artistica spazia dalla scultura al disegno – principalmente su carta – e affronta tematiche forti come l’identità, gli stereotipi sessuali e il corpo, in particolare quello femminile. In tempi più recenti, la sua riflessione e ricerca si è concentrata maggiormente sul rapporto tra l’uomo e la natura, tra il corpo e il mondo. Ma il suo interesse si è rivolto anche altrove: al mito, alla favola e alla letteratura di cui ci offre una lettura molto originale. L’appuntamento con Kiki Smith è l’ultimo degli incontri d’arte previsti dal progetto Fenice Contemporanea 2014 che ha già ospitato i workshop degli artisti Massimo Ricciardo e Maria Pecchioli e la residenza artistica del Collettivo di illustratori e fumettisti Delebile. Fenice tornerà ad ottobre con tante novità prima fra tutte la mostra dei lavori prodotti durante il progetto e la presentazione della “Contemporary Art Map” della Valdelsa, la prima mappa delle installazioni d’arte contemporanea presenti sul territorio rilette in chiave illustrativa e fumettistica. Nato da un’idea di Comincon, Associazione Arte Continua e CultureAttive che hanno messo a frutto le precedenti esperienze di Fenice Nine Arts International Festival e Interferenze – promossa dai Comuni di Poggibonsi (capofila), San Gimignano e Colle di Val d’Elsa, Fondazione Monte dei Paschi Di Siena, Vernice Progetti Culturali e Fondazione Elsa nell’ambito delle iniziative culturali di Siena 2019 Capitale Europea della Cultura-città candidata, realizzato con il contributo della Regione Toscana nell’ambito di ToscaninContemporanea2013 – Fenice Contemporanea è una proposta culturale e formativa innovativa, che ha dato la possibilità ad un gruppo di giovanissimi individuati tra gli oltre 100 studenti che hanno partecipato agli incontri preliminari, di incontrare artisti di fama internazionale e diventare così protagonisti di un percorso di conoscenza e sperimentazione dei linguaggi del contemporaneo incentrato sulla scoperta e rilettura delle installazioni presenti nel territorio: dalle opere di Mimmo Paladino a quelle di Antony Gormley, fino alle tante testimonianze artistiche ormai impresse nella geografia della Valdelsa. Le mostre “Path“ di Kiki Smith e “Update!’ di Pascale Marthine Tayou, inaugureranno presso la Galleria Continua di San Gimignano, sabato 31 maggio alle ore 18 e resteranno aperte fino al 30 agosto. ccTel.: +39.0577.943134 www.galleriacontinua.com info@galleriacontinua.com aperto lunedí-sabato ore 10-13 e ore 14-19 o su appuntamento. Chiuso i giorni festivi.

dal 17 al 28 giugno 2014

Prima Mostra per Progetto Conflitto, all’Associazione Apriti Cielo!

http://www.apriti-cielo.it/prima-mostra-progetto-conflitto/

Le opere esposte esprimono diverse forme di conflitto rappresentate con immagini, poesie, fotografie. di

K.Bohr, M.Borgese, M.Cuman, O.Garbin, H.Gritsch, N.Magnabosco, M.Magni, C.Mori, R.Roli, L.Ruggieri, R.Veronesi

Sponsor Trust NEL NOME DELLA DONNA

Sponsor Trust NEL NOME DELLA DONNA

Inagurazione della mostra accompagnata da un’esibizione Canora del duo “SCALA MINORE NAPOLETANA”

Scala Minore Napoletana nasce, agli inizi degli anni ’80, dal progetto, nonché dalla personale esigenza, di diffondere la cultura musicale partenopea, evitandone accuratamente la consueta riproposizione in chiave oleografica.

I componenti del gruppo (napoletani, residenti in provincia di Milano da oltre 30 anni) svolgono, da tempo, un’attenta ricerca storico-musicale finalizzata alla costruzione di un repertorio che risulti, al meglio, significativo dal punto di vista espressivo. L’interpretazione canora di Angela Villa, accompagnata dalle chitarre di Franco Ventimiglia, è basata sulla parola in musica, recitata attraverso un’articolazione accurata dei suoni: una parola quasi pronunciata sul suono come impegno per far vivere in modo forte le emozioni contenute in quei suoni.

Finissage con l’esibizione delle allieve e allievi del corso “Conoscere la Voce tenuto in Apriti Cielo! da Francesca Contini http://continifrancesca.blogspot.it/

ASSOCIAZIONE APRITI CIELO! Via Lazzaro Spallanzani 16 -Milano

La mostra si può visitare nei giorni mercoledì, giovedì, venerdi’ e sabato dalle ore 18 alle 20 , oppure su appuntamento telefonando al 3498682453

dal 23/5/2014 al 7/9/2014

Museion – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, Bolzano

La mostra e’ costruita attorno a una grande installazione con 350 pendoli che calano dal soffitto seguendo traiettorie diverse. Tra le opere esposte il gruppo di sculture “I tempi doppi” – che da il nome alla mostra – e I cento titoli, un’opera che cambia titolo ogni anno per cent’anni.

Nelle installazioni di Tatiana Trouvé il visitatore è coinvolto fisicamente in situazioni cariche di fantasmi, che oscillano tra il reale, l’immaginario e l’illusorio. Nell’universo creato dall’artista lo spazio della materia e la forma fisica convergono con la dimensione temporale e con la memoria. Razionale e irrazionale sono connessi: come emerge dai complessi disegni scenografici – che testimoniano il suo particolare legame con l’architettura – il contesto concreto allude a dimensioni invisibili.

La mostra a Museion è costruita attorno alla grande installazione 350 Points towards Infinity (2009). 350 sottili pendoli calano dal soffitto e tracciano lo spazio fino al suolo, seguendo traiettorie diverse. La suggestione di un’esile pioggia metallica invade lo spazio, mentre al visitatore rimangono celate le forze invisibili che attirano i fili nelle diverse direzioni. L’opera modifica così l’assetto fisico del quarto piano, ne trasforma l’abituale percezione e apre all’immaginario e al fantastico.

In questa mostra concepita appositamente per Museion Bolzano, l’artista espone 12 opere – fra cui Refoldings, opere-frammento che rinviano agli imballaggi di opere d’arte, il gruppo di sculture I tempi doppi (2012) a cui è intitolata la mostra e I cento titoli, un’opera che cambia titolo ogni anno per cent’anni.

Data la spiccata predisposizione di Tatiana Trouvé a confrontarsi con situazioni spaziali specifiche, il riallestimento di opere preesistenti da collezioni pubbliche e private darà luogo anche alla creazione di nuovi lavori, nati dal dialogo con lo spazio espositivo.

La mostra è in collaborazione con il Kunstmuseum Bonn (30/01– 04/05/2014) e la Kunsthalle Nürnberg (13/11/2014 –8/02/2015).

21-22-23 maggio 2014

EMERGENZE CREATIVE 2014 / 7a edizione

Rassegna annuale d’arte contemporanea su tematiche ambientali

a cura di Silvia Cirelli

ARTE PUBBLICA nel centro di Ravenna: happening di Chiara Pergola

Happening artistico il 21-22-23 maggio (dalle 16 alle 19)

Piazza Garibaldi (ore 16 – 17) – Piazza XX Settembre (ore 17 – 18) – Piazza del Popolo (ore 18 – 19)

EMERGENZE CREATIVE 2014, la rassegna annuale d’arte contemporanea su tematiche

ambientali, torna nel centro storico di Ravenna e si riconferma come appuntamento fisso nella programmazione culturale della città.

Si rinnova l’interesse per il dialogo arte e ambiente, con una proposta di arte pubblica che nasce da un’attenta indagine del tessuto urbano ravennate e che invita i cittadini a partecipare attivamente all’intervento artistico, diventando da semplici fruitori a necessari protagonisti.

La rassegna è curata da Silvia Cirelli e si sviluppa come evento collaterale alla manifestazione Ravenna 2014. Fare i conti con l’ambiente, organizzata da Labelab.

Questa settima edizione è affidata all’artista bolognese Chiara Pergola, esponente di rilievo della scena contemporanea italiana. Da tempo attenta all’importanza della percezione comune e del valore condiviso dell’arte, Chiara Pergola concentra il suo lavoro sulle dinamiche del linguaggio e su quanto queste possano inserirsi in una lettura sociale e culturale di forte richiamo collettivo.

Il progetto presentato a Ravenna, dal titolo Quelchefarete, si pone in stretto dialogo con lo spazio in cui viene ospitato, trasformando alcuni luoghi del centro storico in tasselli testuali di un vero e proprio rebus, la cui misteriosa soluzione è una parola di 9 lettere, risultante dall’unione di due termini di 5 e 4 lettere. La risoluzione del gioco – un elemento di riflessione sul significato di “sviluppo ecologico” – sarà poi svelata tramite un QR code, presente sul materiale informativo, come anche nei siti di riferimento (il sito personale dell’artista, quello di Emergenze Creative e quello della manifestazione Ravenna 2014).

Lo spettatore, che avrà a disposizione una mappa con segnalati secondo un ordine preciso i tre punti del rebus (le Piazze centrali di Ravenna: Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e infine

Piazza del Popolo), è dunque invitato a decifrare l’enigma recandosi nei luoghi del gioco. In

ciascuna Piazza dovrà cercare i due “complici” dell’artista (facilmente riconoscibili per un

abbigliamento a tema) i quali, senza parlare ma solo indicando gli indizi testuali, aiuteranno il partecipante a scoprire la soluzione dell’indovinello. La scelta dell’indicalità piuttosto che l’utilizzo della parola è in accordo con la tradizione linguistica enigmistica e soprattutto in linea con il significato delle arti visive.

Il titolo dell’intervento artistico, Quelchefarete, contiene una doppia chiave di lettura, da un lato può essere interpretato come “quel che fa rete” e cioè i comportamenti collettivi che creano equilibri di relazioni fra le persone ma anche con i luoghi; dall’altro può anche essere inteso come “quel che farete”, ovvero quello che i partecipanti dovranno fare durante l’happening, ma soprattutto ciò che è giusto fare in una prospettiva di cambiamento delle nostre condizioni ambientali.

Dall’impronta volutamente ludica, con questo intervento Emergenze Creative si riconferma come opportunità di confronto fra arte e ambiente, con un progetto di richiamo collettivo che ancora una volta evidenzia quanto l’arte contemporanea possa fungere da valido strumento di comunicazione e di sensibilizzazione.

In collaborazione con: Labelab.

Con il Patrocinio di: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Emilia-

Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna.

www.emergenzecreative.it | info@emergenzecreative.it | ufficio stampa: press@emergenzecreative.it / +39 347 4319207

dal 4 maggio al 1 giugno 2014

|

|

|

Chiara Pergola, a cura di Renato Barilli.

domenica 4 maggio ore 16:00 – Inaugurazione dell’opera nel Parco di Sculture, P.zza Matteotti, Santa Sofia.

dal 4 maggio al 1 giugno 2014 – Mostra: Galleria Vero Stoppioni (viale Roma 5).

dal 30 aprile al 17 maggio 2014

“L’occhio della Grande Dea guarda, esamina, considera, attende ed infine VEDE”

Di Maria Mulas Silvia Pegoraro dice che” le sue immagini si abbattono come grandine sulla ragione, la alterano e ispessiscono il dubbio, il dubbio che verte sulla legittimità di ogni apparenza”.

Maria Mulas è una delle più illustri fotografe italiane. Attiva dalla metà degli anni Sessanta, ha esposto per la prima volta in una mostra personale alla Galleria Diaframma di Milano nel 1976. Nel 2009 ha vinto il Premio delle Arti – Premio della Cultura per la Fotografia con la motivazione seguente: “L’occhio fotografico di Maria Mulas ha trovato, nella dialettica del vissuto e nei ritratti assoluti, l’attimo di un racconto immortalato dove valore estetico e tecnica delle parti segnano il capitolo più alto della storia fotografica degli ultimi decenni”.

Mib MIlanoPiazza Affari

Via Gaetano Negri, 10

20123 Milano

T. 02 89093854 – C. 340 2823830 info@mibmilano.it

La mostra è visibile dalle h:12 alle h:15 dalle h:18 alle h:24 dal 30 aprile al 17 maggio

dal 12/4/2014 al 11/5/2014

La mostra personale di Oki Izumi è inserita nel progetto interculturale di MUSEUMfestival e accostata al percorso espositivo di opere della collezione orientale dei Musei Civici “Suggestioni d’Oriente”.

“Sappiamo di essere una goccia di un grande fiume ma nella storia aggiungiamo un dettaglio trasparente, gioioso e brillante”

Oki Izumi

Per comprendere appieno la poetica di Oki Izumi va conosciuto il processo rituale che si compie nella realizzazione dell’opera. Nella sua gestualità, nel suo fare c’è il ritmo stesso della storia, della vita, lo scandire di un tempo quotidiano che si stratifica. È un lavoro lento, faticoso, che richiede precisione, concentrazione, iterazione di movimenti e pause. Azione e defaticamento.