di Mariella Pasinati

«Non ho avuto maestri pittori, il senso del peccato è il mio maestro» raccontava Carol Rama durante un incontro alla facoltà di architettura di Milano nel 1981, svelando così la peculiarità di un’esperienza estetica singolare ed eccentrica, difficilmente assimilabile ad altre espressioni artistiche del suo tempo ma straordinariamente vicina alla sensibilità contemporanea.

L’artista, nata a Torino nel 1918 è scomparsa il 24 settembre, all’età di 97 anni. Per circa settant’anni è passata attraverso movimenti, linguaggi, mode, ma ai margini della scena illuminata dell’arte. Il riconoscimento del suo straordinario lavoro, infatti, è arrivato molto tardi e la sua vicenda artistica rappresenta il caso esemplare di una poetica e di un’estetica così indipendenti ed originali da essere costantemente fuori dalle regole e incompatibili con i meccanismi del discorso storico-critico e sessuale dominante.

Le tappe di questo tardivo riconoscimento muovono dagli anni ’80, dall’ormai leggendaria mostra curata da Lea Vergine “L’Altra Meta dell’Avanguardia: 1910-1940”, cui faranno seguito, nel 1985, una prima antologica, voluta dalla stessa curatrice, nonché la sala personale alla 45ma Biennale di Venezia nel 1993, l’antologica allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 1998 (esposta anche all’ICA di Boston), il Leone d’oro alla 50ma Biennale veneziana nel 2003 dopo il quale, intorno al suo lavoro si è progressivamente consolidata un’attenzione internazionale culminata nella grande mostra al Museo d’Arte Contemporanea di Barcellona conclusasi lo scorso febbraio, ora in transito per altri musei europei e che arriverà alla GAM di Torino nell’autunno prossimo.

Era un’autodidatta Olga Carol Rama, approdata alla pittura giovanissima, nel 1936, quando inizia a prendere vita quel repertorio di forme destinato a costituire il cardine di un discorso poetico che rimarrà contemporaneamente oltre e fuori dal suo tempo, forse per l’assenza di strutture concettuali capaci di leggere ed interpretare una rappresentazione tanto potente, esplicita e sgarbata del corpo, del desiderio, della sessualità femminili, rude ed elegante insieme nella libertà istintiva del suo segno grafico.

A dispetto delle provocazioni delle avanguardie, infatti, e non solo a causa del fascismo (sembra che la prima mostra sia stata censurata ancor prima dell’apertura), la natura problematica della figurazione di Carol Rama si rivela subito, a causa di un immaginario inquietante, erotico e sfrontato, composto dai segni di “un’autobiografia panica”, come li ha definiti la stessa artista. Nascono, così, i suoi “oggetti-memoria-feticci”: le dentiere e le protesi ortopediche, i pennelli da barba e gli orinatoi, le pelli di volpe, le scarpe femminili -talora abitate da peni – e le lingue beffarde, sigla di una “testimone-ragazza” che è poi la stessa Carol (Opera n. 54, 1941).

Sempre negli stessi anni ’30 e ’40, prendono forma i nudi di due serie: le Dorine, di un erotismo prepotente e disperato in cui i corpi sono esposti, con disinibita sovranità, in una dimensione esplicita e perturbante (Dorina, 1940); e quelli dell’Appassionata dove nell’elaborazione dei temi sessuali, il piacere lascia trasparire anche una vena di sofferenza, combinandosi con l’esperienza della malattia mentale e del confinamento.

Un ruolo importante lo gioca, infatti, l’esperienza personale dell’artista, segnata, quando era ancora bambina, dal suicidio del padre e dalla malattia mentale della madre che Carol andava a visitare in casa di cura. Ecco allora i corpi nudi sui letti di contenzione con le cinghie per legarli o sulle sedie a rotelle. Sono temi forti, anche violenti che, tuttavia, Rama affronta con attenzione costante alla bellezza, ma senza che l’eleganza della forma e le trasparenze cromatiche della soffusa carnalità dei rosa concedano nulla al sentimentalismo o facciano perdere di vigore all’immagine.

A volte si tratta di corpi amputati, come nell’Appassionata del 1940 dove organico e meccanico sembrano fondersi, secondo una visione frontale impostata in verticale, in cui l’artista incorpora un tronco senza arti nella struttura della sedia, dominata visivamente dalla forma delle ruote rese da più punti di vista. Ma la vivacità cromatica di un corpo, nonostante tutto, vitale e che esibisce sfrontatamente i suoi attributi caratteristici, la lingua, la vulva, la corona fiorita intorno al capo, dona all’immagine una cruda piacevolezza.

Siamo di fronte ad una produzione che appare impensabile per un’artista così giovane eppure, come ha notato Lea Vergine, già cosciente dei “valori della perdita, di fallimento e solitudine, dei massimi conflitti”.

È già evidente cioè fin dagli anni ’40 una complessità e una maturità che va oltre la mera elaborazione del trauma e l’autobiografismo che, sebbene importanti nel lavoro di Rama, non lo esauriscono né lo risolvono. Le stesse parole tanto citate: «io dipingo prima di tutto per guarirmi», pronunciate durante l’incontro alla facoltà di architettura di Milano, indicano l’elaborazione di un desiderio dissenziente, di una strategia di resistenza alla normalizzazione poiché per Rama «lo statuto, il codice, le regole» sono la malattia e l’arte, di cui ha necessità, è ciò che le consente di trovare risposta per i quotidiani «desideri non realizzati o realizzati molto male»: non si tratta perciò di «guarire togliendo i desideri, quelli io me li tengo ben stretti» diceva l’artista.

Intorno agli anni ’50, tuttavia, la ricerca di un “ordine” che la faccia uscire dall’“eccesso di libertà” porta l’artista ad abbandonare la figurazione per avvicinarsi, unico episodio di un percorso assolutamente solitario, al Movimento dell’Arte Concreta di Torino. Autonomia e fedeltà a sé segnano, però, anche questa esperienza che la porterà alle prime partecipazioni alla Biennale di Venezia, nel 1948 e nel 1950.

La svolta successiva, forse ancor più significativa, avviene intorno alla metà degli anni ’60 quando l’artista inizia ad inserire fisicamente nella tela l’oggetto, usato come forma e colore. È la fase della serie dei Bricolage, di cui Edoardo Sanguineti, amico e sostenitore di Carol Rama (come del resto altri intellettuali da Massimo Mila a Carlo Mollino e Paolo Fossati, per citarne solo alcuni) è stato straordinario interprete. Ad una pittura densa e materica, sulle “macchie” (Sanguineti) di colore, l’artista inizia ad inserire e collegare in fitte trame che comprendono lettere e segni matematici, gli occhi di porcellana delle bambole o degli animali impagliati, ma anche unghie, fili metallici e altri materiali eterogenei, compresi quelli biologici connessi al corpo, in organismi insieme astratti e organici (L’isola degli occhi, 1966 ).

Gli anni ’70 segnano un nuovo incontro con la materia, in una ricerca che richiama all’uso dei materiali dell’Arte Povera che andava affermandosi in quegli anni a Torino, sebbene la sua interpretazione sia ancora una volta personalissima. Adesso, infatti, Rama adotta copertoni e camere d’aria usati, che applica sulla tela e reinventa nella loro qualità pittorica e insieme intensamente materica, a richiamare l’effetto della pelle e della carne. Abbandonata la macchia, i toni del rosa e dell’ocra, i rossi e i grigi si dispongono su fondi prevalentemente neri dando vita alle serie Arsenali, Spazio anche più che tempo, Luogo e segno, fino a Movimento e immobilità di Birnam (1977-78) dove le camere d’aria non sono appiattite sulla tela ma pendono come viscere da un gancio metallico, mobili e minacciose come nella foresta shakespeariana.

Il ritorno ad una figurazione di immagini che provengono dall’inconscio porta l’artista, negli anni ’80, verso una rielaborazione dei materiali incandescenti degli anni ’40. La pittura è stesa su fogli già stampati, disegni tecnici e carte catastali che l’artista a volte usa al contrario, come supporto che lascia intravvedere una trama lineare e definita contro cui contrasta il segno deciso e vitalistico di Rama, il colore denso che ripropone lingue impudenti e pungenti, esplicite allusioni sessuali, quasi un bestiario di figure animali e di un mondo dove desiderio, emozioni passione e sofferenza si incontrano e si disfano con poetica intensità e finezza.

Nell’ultima serie sulla Mucca pazza (2001), ironicamente l’artista si identifica con l’animale: «La mucca pazza sono io. Mi piace perché è pazza, perché ha gesti erotici da pazza», ma le dentature schematizzate che fluttuano nello spazio sembrano rincorrere le mammelle, pronte a colpirle in una danza folle verso un auto annientamento che richiama quella di un’umanità che sta cannibalizzando se stessa.

Carol Rama ha continuato a lavorare fino al 2007, le sue opere che hanno anticipato linguaggi e tematiche del nostro tempo ci parlano ancora oggi con straordinaria, immutata forza, modello esemplare di un discorso poetico che ha rappresentato l’espressione costante di una soggettività libera e differente.

(www.societadelleletterate.it, 16/10/2015)

Sabato 17 ottobre ore 16,30 – 18,30

MAT/tam Il Cubo – via XX settembre 31 – Mantova

CLELIA MORI

Sberleffo all’autore e lavori in b/n

Sabato 17 ottobre 2015

ore 16,30 – 18,30 esatte

SI PREGA DI ESSERE PUNTUALI ALL’APERTURA. L’OPERA E’ UNA CERIMONIA

A Parigi, nel 2006, vedo Ingres in una sua mostra al Louvre. Mi torna in mente la foto di Man Ray di Kiki di Montparnasse con le due aperture da violino appiccicate alla schiena: mi piace da sempre la sensualità di quell’immagine. La ricerco e leggo finalmente il titolo, mai letto prima: Le violon d’Ingres. Il violino di Ingres, titolo non solo ironico, mi irrita e ripenso la sensualità. Quel violino molto invitante e musicale, una volta suonato si può mettere in un angolo fino al prossimo uso: come un oggetto. Comincio a dipingerla!

Comincio a dipingerla a olio togliendogli un’apertura, per vedere come suona così e continuo per quaranta tele, tutte uguali e tutte diverse. Indago la sensualità maschile e femminile su un corpo unico. Su alcune schiene scrivo la sensualissima estasi di Teresa D’Avila.

Cerco di capire quale delle due donne ha avuto di più dall’amore. E dipingo anche Le violon mancante a Man Ray.

I lavori in bianco e nero a china del 1993 sul segno, la sua sintesi, la sua espressività e la sua capacità di equilibrio cercano la mia relazione tra spazio segno e materia. Fino al loro limite: uno a uno a uno. Uno studio sul potere che mi porta a un percorso iconico: al mio alfabeto.

Donna di fiume, nasco a Boretto nel cinquanta. Per amore del segno, del colore e dell’immagine voglio fare solo l’Istituto d’ Arte, vinco e sarà a Parma. A 19 anni sono abilitata a insegnare alle medie inferiori e superiori. Comincio a esporre, ma soprattutto a dipingere: la mia passione.Insegno per diversi anni e poi mi stanco e faccio la bibliotecaria e l’operatore culturale a Poviglio (R.E.), dove vivo e ho il mio studio tra la cucina e il pranzo: il cavalletto. Al bisogno uso il grande vecchio tavolo da pranzo, il pavimento, il portico o le pareti interne o esterne. Servo cibo per il corpo e per la mente a casa mia, dice Donatella Franchi e che ho cresciuto un figlio artista. Recentemente ho esposto a Milano, Firenze, Porto Sant ‘Elpidio, Gualtieri, Collecchio, Poviglio, Reggio Emilia. Oggi a Parma. Ho parlato del mio lavoro al Master di Alta Formazione della Facoltà di Filosofia all’Università di Verona e nel ciclo Non a voce sola delle Marche.

Morta di recente a Torino a 96 anni, Carol Rama lascia una traccia fondamentale nell’arte contemporanea e nello stile di vita.

Si tenne a lato dei “movimenti” ufficiali dell’arte pur assorbendone alcune caratteristiche e questo fece sì che fino a tarda età non fosse considerata adeguatamente, a volte dimenticata, dalla cultura ufficiale dell’arte. Invece fu assai stimata ed aiutata da intellettuali di valore, primo nel tempo Edoardo Sanguineti, Lea Vergine la fece conoscere al mondo con la mostra «L’altra metà dell’avanguardia», Paolo Fossati, Carlo Mollino, Giorgio Manganelli che le dedicò due articoli, nonché alcuni – pochi – galleristi e amici fedeli.

Nella vita e nell’arte fu molto coraggiosa incentrando, già da ventenne negli anni ’30, il suo lavoro sul desiderio fisico ed erotico, affrontato con verità puntuale quindi mai pornografica, mantenendo intatta la dirompenza.

Si dava molto nei rapporti, come se lei stessa, vita ed essere, trasmettesse naturalmente, avviene per poche persone, la sua dirompenza. Indimenticabile il lungo monologo tenuto anni fa al Circolo della Rosa.

Venne in Facoltà di Architettura a parlare agli studenti, tutti dissero che l’incontro con lei aveva dato loro forza nel guardare le cose con libero coraggio. Carol ha spostato i limiti senza romperli, nella morale, nel linguaggio artistico, nel linguaggio corrente. Lo spostare i limiti senza romperli è uno dei suoi insegnamenti.

Ci lascia un monumento in lavori d’arte che esprimono tutto ciò.

Il Circolo le dedicherà un incontro con proiezioni il 10 ottobre 2015 alle 18.00

(www.libreriadelledonne.it, 2 ottobre 2015)

di Luciana Tavernini

Al Circolo della rosa –Libreria delle donne Mercoledì 7 ottobre 2015 si è svolto un incontro dal titolo Il mal sottile in cui Marina Corona, autrice del romanzo La storia di Mario (Robin Edizioni 2013) ha dialogato con Luciana Tavernini.

Sonia Grandis ha letto alcuni brani accompagnati dalla videoinstallazione di Regina Hübner.

Presentiamo la descrizione tecnica della videoinstallazione e i link ai singoli video, oltre a una scheda biografica dell’artista.

La videoinstallazione è composta dal filmato time, che accompagnerà come un filo conduttore tutta la lettura e al cui interno appariranno le quattro opere video Mensch, specials, receiving care I e journey II, rispettivamente per i quattro capitoli del romanzo, che verranno letti.

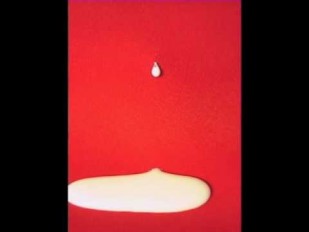

time mostra il continuo cadere di una goccia di latte e il formarsi piano piano di un laghetto, finché il processo non si inverte e le gocce risalgono una dopo l’altra, prosciugando il lago di latte. L’inversione coincide con Maria, la parte seconda del libro.

Durante la lettura si vedranno all’incirca 30 minuti da time (video digitale a colori, 1h17’58”, senza sonoro, 2005).

https://youtu.be/CQa9K0_OOWU

Per il capitolo 5 si vedrà, all’interno del flusso di time, l’opera Mensch (video digitale, b/n, 1’56”, senza sonoro, 2007).

https://youtu.be/AWuqmTP46Rg

Per il capitolo 16 si vedrà, all’interno del flusso di time, il videowork specials (video digitale a colori, 2’56”, musica registrata dal vivo, 2012).

Per il capitolo 22 si vedrà, all’interno del flusso di time, il videowork receiving care I (video digitale a colori, 2’28”, sonoro ambientale modificato e silenzio, 2015).

https://youtu.be/KFesNeGRV68

Per il capitolo 30 si vedrà, all’interno del flusso time, journey II (video digitale a colori, 1’41”, senza sonoro, 2013).

https://youtu.be/ds7GgY9ZISc

Regina Hübner, nata a Villach in Austria, vive a Roma.

Visual artist da oltre 25 anni, lavora con fotografia sperimentale, video, performance e installazioni multimediali. Nei suoi lavori recenti tratta le tematiche delle relazioni interpersonali, dei viaggi interiori, dei gesti che possono determinare cambiamenti di stato, di relazione e di riflessioni sul mondo.

Si è diplomata in Graphic-Design alla Höhere Lehranstalt für Kunst und Design HTBLVA Graz-Ortweinschule di Graz in Austria e laureata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Il 10 ottobre di quest’anno presenterà in occasione della Giornata del Contemporaneo AMACI in riva al mare di Roma world I with Mare, una videoinstallazione con Mare del compositore Luca Lombardi.

Nel 2015 ha esposto l’opera video time all’EXPO Milano, padiglione del Corriere della Sera e il videowork connecting times and relationships è stato decretato tra i vincitori del Premio Biblioteca Angelica Roma, alla sua prima edizione.

Nel 2014 il suo video journey II è risultato tra i finalisti del Premio Terna 06, con mostra all’Archivio di Stato di Torino e ha presentato a Roma la mostra relationships, nel cui ambito si è svolta la videoinstallazione con performance musicale relating and extending.

(www.libreriadelledonne.it, 7 ottobre 2015)

Morta di recente a Torino a 96 anni, Carol Rama lascia una traccia fondamentale nell’arte contemporanea e nello stile di vita.

Si tenne a lato dei “movimenti” ufficiali dell’arte pur assorbendone alcune caratteristiche e questo fece sì che fino a tarda età non fosse considerata adeguatamente, a volte dimenticata, dalla cultura ufficiale dell’arte. Invece fu assai stimata ed aiutata da intellettuali di valore, primo nel tempo Edoardo Sanguineti, Lea Vergine la fece conoscere al mondo con la mostra «L’altra metà dell’avanguardia», Paolo Fossati, Carlo Mollino, Giorgio Manganelli che le dedicò due articoli, nonché alcuni – pochi – galleristi e amici fedeli.

Nella vita e nell’arte fu molto coraggiosa incentrando, già da ventenne negli anni ’30, il suo lavoro sul desiderio fisico ed erotico, affrontato con verità puntuale quindi mai pornografica, mantenendo intatta la dirompenza.

Si dava molto nei rapporti, come se lei stessa, vita ed essere, trasmettesse naturalmente, avviene per poche persone, la sua dirompenza. Indimenticabile il lungo monologo tenuto anni fa al Circolo della Rosa.

Venne in Facoltà di Architettura a parlare agli studenti, tutti dissero che l’incontro con lei aveva dato loro forza nel guardare le cose con libero coraggio. Carol ha spostato i limiti senza romperli, nella morale, nel linguaggio artistico, nel linguaggio corrente. Lo spostare i limiti senza romperli è uno dei suoi insegnamenti.

Ci lascia un monumento in lavori d’arte che esprimono tutto ciò.

dal 10/10 al 18/10 2015

OpenEnig

(disinstallazione)

happening: 10 ottobre 2015 ore 17:00

Musée de l’OHM c/o Museo Civico Medievale | Istituzione Bologna Musei

in collaborazione con AMACI

XI Giornata del Contemporaneo

In che modo le relazioni private possono sottrarsi ai limiti individuali senza perdersi?

E’ a partire da questa domanda che nel 2008 immagino Musée de l’OHM, un oggetto dallo statuto incerto – nominalmente un comò nel quale conservare una serie di oggetti d’affezione destinati ad una ricezione individuale – e di farlo funzionare come museo all’interno di un museo pubblico. Nel 2009, dopo l’inaugurazione alla galleria neon>campobase, Musée de l’OHM apre l’attività espositiva nella Sala 2 del Museo Civico Medievale di Bologna, grazie ad un rapporto di comodato. Da allora si sono svolte all’interno di OHM numerose mostre ed eventi collaterali e la collezione si è ampliata attraverso le donazioni di molti artisti. Le modalità di conduzione di OHM, articolate tramite statuto dall’associazione omonima, hanno teso a mettere in opera i problemi da esso generati e fondamentalmente legati alle dinamiche di socializzazione dell’arte contemporanea. Per questo stesso motivo, dopo 6 anni di attività “sperimentale”, ho deciso di donare l’opera che è risultata dall’insieme di questi processi, all’istituzione in seno alla quale si sono svolti. Non come gesto “oblativo” nè ignara delle intrinseche contraddizioni. Ma proprio per chiarire il fatto che queste ultime sono espressione di un processo che è necessariamente pubblico.

Chiara Pergola

Con OpenEnig – titolo derivante dal “refuso” impresso sul catalogo del Musée de l’OHM – Chiara Pergola realizza la disinstallazione di Suspense: l’uovo sospeso sopra al mobile in attesa di una risposta alla proposta di donazione finalmente precipita all’interno di ciò che rappresenta. L’happening avrà luogo il 10 ottobre alle ore 17 e segnerà l’ingresso di Musée de l’OHM all’interno della collezione dell’Istituzione Bologna Musei. Dall’11 al 18 ottobre sarà visibile una videoproiezione che documenta l’azione.

OHM è: … e tutti coloro che sono passati

da estense.com

È mancata, pochi giorni fa, Olga Carol Rama, grande artista internazionale. È morta nella sua Torino, dov’era nata nel 1918, lasciando un vuoto enorme nel mondo dell’arte italiana e non solo, che perde una delle sue personalità più originali ed intense.

Autodidatta, aveva iniziato ad esporre nell’immediato dopoguerra sotto la Mole Antonelliana.

Aveva imparato a dipingere frequentando Felice Casorati, il pittore per antonomasia nella Torino tra le due guerre, che lei definiva ‘un gran signore’ – suo amico e sodale – ma aveva dovuto aspettare l’età adulta per la sua definitiva ed artistica ‘consacrazione’, superando le accuse di oscenità degli anni ’40, per la sua opera alla galleria Faber, Appassionata.

Fu amata ed apprezzata, a vario titolo, dal poeta Edoardo Sanguineti, da Corrado Levi, da Man Ray, Andy Warhol, Carlo Mollino e da Italo Calvino.

Eclettica per eccellenza, sperimentò in lungo e in largo gli spazi dell’arte, i più vari, passando dal disegno alla pittura, all’installazione e all’uso di materiali poveri.

Varie volte fu invitata alla Biennale di Venezia, la prima dopo la guerra, nel 1948.

Vi ritornerà nel 1950 e nel ’56 e poi ancora nel ’93, invitata da Achille Bonito Oliva che le dedicò una sala personale e, infine, nel 2003, anno della 50a edizione diretta da Francesco Bonami, dove ottenne il meritatissimo Leone d’oro alla carriera.

Ma Carol Rama era ‘di casa’ anche a Ferrara: fu, infatti, la protagonista indiscussa della IX Biennale Donna, tenutasi tra maggio e luglio del 2000 presso il Padiglione d’Arte Contemporanea situato all’interno del giardino di Palazzo Massari.

In parete opere dal 1936 al 2000.

Ammirevole la sua auto definizione: «Quando dipingo non ho nessun garbo professionale, nessuna gentilezza, non ho regole – affermava – Non ho mai seguito corsi regolari di pittura, né avuto un’educazione artistica, accademica. La mia insicurezza tecnica, il mio non avere un metodo, è diventato un aspetto del mio lavoro. E questo mi ha aiutato moltissimo, perché, al di là della tecnica, l’idea è sempre molto chiara».

Una mostra monografica di 200 opere, organizzata nell’ottobre 2014 dal Macba di Barcellona, proseguita nella primavera 2015 al Mam di Parigi, sarà ad Helsinki e Dublino, per approdare, ellitticamente e ‘fatalmente’, alla Gam di Torino, sua città natale, a fine 2016: un piccolo segno del suo grande ‘immortale’ passaggio.

(www.estense.com, 2/10/2015)

dal 13 ottobre al 18 ottobre 2015

Presso Associazione APRITI CIELO! VIA L.Spallanzani 16 Milano cell.3498682453

in occasione di PHOTOFESTIVAL 2015 Dire,Fare, Mangiare, sessione autunnale diverse sedi espositive milanesi tra gallerie d’arte, musei e palazzi storici ospiteranno un centinaio di mostre fotografiche aperte gratuitamente al pubblico.

Inaugurazione della mostra martedi 13 ottobre ore 19

“In Viaggio”

di RAFFAELLA TAGLIAFERRIRaffaella Tagliaferri vieve e lavora a Brescia, ha partecipato a vari concorsi fotografici nazionali classificandosi spesso ai primi posti ed alcuni suoi scatti sono stati pubblicati sulle più importanti riviste di settore come Il Fotografo e Photoprofessional Canon Edition.Al suo attivo ha due mostre personali: Il mio obbiettivo sulla Danza (2011) e Curiosità e sacralità (2012).

dal 2 ottobre al 10 ottobre 2015

Associazione APRITI CIELO! Via L.Spallanzani 16 Milano telef 3498682453

Nadia Magnabosco e Marilde Magni con la mostra “Mettetevi nei nostri panni”

Fantasia, abilità, strumenti per costruire qualcosa che altri possano indossare, fare proprio, per il bisogno di diventare altro da sé e di raccontare il proprio tempo.”

Maria Lai

Da sempre gli abiti testimoniano il tempo e sono pertanto un osservatorio privilegiato dei mutamenti del sociale. Nel contempo l’abito è un oggetto del nostro quotidiano che in tanti modi ci identifica e con cui stabiliamo un rapporto molto personale, di apertura o di chiusura verso il mondo esterno, di espressione del sé o di appartenenza ad un gruppo.

Ma l’abito lo possiamo anche cambiare e spesso, cambiando l’abito, anche noi diventiamo altro.

Nadia Magnabosco e Marilde Magni l’hanno usato come mezzo espressivo perché ha una forte connotazione col genere femminile e per costruire piccoli racconti di metamorfosi e riflessione personale sul mondo che ci circonda.

Inaugurazione Venerdi’ 2 ottobre 2015

alle ore 18,00

LA MOSTRA RESTA APERTA SABATO 3 OTT. DALLE 18,30 ALLE 20

MARTEDI’ 6 MEROLEDI’7 VENERDI’ 9 SABATO 10 E DALLE 18,30 ALLE 20

Dal 24/10/2015 al 7/11/2015

NUOVA GALLERIA MORONE Arte Contemporanea Via Nerino 3 – 20123 Milano

Mariella bettineschi “L’era successiva”

Inaugurazione giovedi, 24 Settembre, ore 18.00

Info info@nuovagalleriamorone.com www.nuovagalleriamorone,com

L’era successiva è il titolo che accompagna uno sfaccettato insieme di fotografie di Mariella Bettineschi.

Come lei stessa dice: Il progetto L’era successiva è nato nel 2008, quando la crisi economica ha sconvolto tutti i parametri, i metri di giudizio, i termini di paragone, segnando un profondo e definitivo cambiamento rispetto al passato.

In questa mostra Bettineschi mette a confronto, come in una scena teatrale, immagini di boschi, di stagni, paesaggi resi evanescenti da soffi di vuoto e nebbie gassose, a ritratti di donne di Raffaello, Palma il Vecchio, Leonardo, Tiziano, Caravaggio, Bronzino.

Ispirata dalle donne rinascimentali, le ha portate nella contemporaneità attraverso un intervento linguistico preciso: il taglio dell’opera, il raffreddamento dell’immagine, lo sdoppiamento dello sguardo.

In questo dialogo tra natura e pittura si inseriscono le immagini di alcune preziose biblioteche: Casanatese di Roma, Marciana di Venezia, Trinity College di Dublino.

Tutte sono coinvolte da una dilatazione gassosa che allarga e vanifica i confini architettonici. Una metafora evidente della diffusione del sapere, ma anche del rischio della sua distruzione.

“Come nei boschi, negli stagni, nelle biblioteche il soffio di vuoto – scrive Francesca Pasini in catalogo – indica un gesto da compiere dentro di noi, così in questi occhi raddoppiati c’è la metafora di un incontro tra sé e l’altro, che riguarda sia la storia, sia il presente.

Il taglio che raddoppia i loro occhi ci avverte che l’integrità, che ha colto chi le ha dipinte, proviene soprattutto da chi si dota di un proprio sguardo. E’ un taglio che ha modificato radicalmente i rapporti sia tra i soggetti viventi, sia tra i soggetti osservati e dipinti”.

|

|||

|

|||

Dal 10 al 13 settembre 2015

Camogli- Festival della Comunicazione 2^ edizione

La Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti parteciperà alla seconda edizione del Festival della

Comunicazione di Camogli con la mostra, Zoom – Fotografia Italiana, a cura di Francesca Pasini.

Il Festival quest’anno è dedicato al Linguaggio. La fotografia ha segnato lo sviluppo del linguaggio nella modernità, e oggi è il perno della comunicazione quotidiana. Con i cellulari ognuno memorizza eventi personali, sociali, e i selfie sono ormai il metodo più immediato per costruire un autoritratto e testimoniare la propria presenza. Potremmo dire, che la fotografia, non solo è centrale nell’epoca della società mediatica, ma è anche una nuova forma di “scrittura” per raccontare il mondo.

Ma la fotografia è ormai un linguaggio dell’arte visiva contemporanea tanto quanto pittura, scultura, video, performance.

Zoom – Fotografia Italiana inaugura venerdì 11 Settembre 2015 alle ore 11,30.

Zoom è un termine specifico che segnala una modalità per ampliare la messa a fuoco. Nel linguaggio corrente può essere sinonimo di attenzione sia su particolari specifici, sia su un insieme di immagini.

Un po’come in un album, la mostra raccoglie opere di maestri storici: Luigi Ghirri, Ugo Mulas, Gianni Berengo Gardin, Mimmo Jodice e delle generazioni successive: Maria Mulas, Marina Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Stefano Arienti, fino ai più giovani: Paola Di Bello, Francesco Jodice, Andrea Botto, Rä Di Martino, Linda Fregni Nagler. Mentre Vanessa Beecroft, Nico Vascellari, Cesare Viel testimoniano la memoria e l’estensione visiva delle loro performance attraverso la fotografia.

Elenco Artisti In mostra

Stefano Arienti, Elizabeth Aro, Marina Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Vanessa Beecroft, Carlo Benvenuto, Gianni Berengo Gardin, Mariella Bettineschi, Andrea Botto, Vincenzo Castella, Paola Di Bello, Rä Di Martino, Barbara Fassler, Linda Fregni Nagler, Luigi Ghirri, Claudio Gobbi, Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Luisa Lambri, Armin Linke, Paola Mattioli, Maurizio Montagna, Maria Mulas, Ugo Mulas, Giovanni Ozzola, Adrian Paci, Moira Ricci, Antonio Rovaldi, Elisa Sighicelli, Alessandra Spranzi, Franco Vaccari, Nico Vascellari, Cesare Viel, Silvio Wolf.

La Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti ha spesso interagito con altre forme espressive come la Musica e il Teatro e il 12 Settembre presenterà, in replica unica, lo spettacolo Cosa vuoi che sia, siamo state bambine anche noi, di e con Laura Anzani, Margherita Remotti, Lisa Vampa, in

collaborazione con Fernando Coratelli e con le coreografie di Chiara Leonetti.

Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2014 al Teatro Libero di Milano, racconta vita, passioni, drammi e la radicalità di donne comuni e di eroine della Storia, come Celia della Cerna (madre di Che Guevara), Virginia Woolf, Anna Achmatova, Filumena Marturano.

L’intero programma è realizzato col Patrocinio del Comune di Camogli.

MOSTRA

Zoom – Fotografia Italiana

Inaugurazione 11 settembre ore 11,30

Orari 11 – 13 Settembre: ore 11,30 – 23

dal 19 settembre al 1 novembre: sabato e domenica 15 – 19

Ingresso gratuito

SPETTACOLO

Cosa vuoi che sia, siamo state bambine anche noi.

12 Settembre 2015: ore 19,30

Ingresso gratuito

FondazioneZoom – Fotografia Italiana dalla Collezione Remotti a cura di Francesca Pasini

da exhibit

dal 26 agosto al 15 novembre 2015

Palazzo Reale, Milano

Comune di Milano | Cultura e Fondazione Nicola Trussardi presentano

La Grande Madrea cura di Massimiliano Gioni

Una mostra promossa da Comune di Milano | Cultura

Ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi insieme a Palazzo Reale per Expo in città 2015.

La Grande Madre, una mostra a cura di Massimiliano Gioni, promossa dal Comune di Milano -Cultura, ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi insieme a Palazzo Reale

La mostra, che aprirà al pubblico dal 261 agosto al 15 novembre 2015, è il frutto

di una collaborazione tra istituzioni pubbliche e private nella condivisione di un progetto che porta la grande arte contemporanea, anche nelle sue

dimensioni più attuali e innovatrici, nello spazio espositivo più prestigioso della città, rappresentando l’evento di punta del calendario di Expo in città nel secondo trimestre di Expo 2015.

“

Il palinsesto di Expo in città propone una mostra prestigiosa, ospitata in una delle sedi espositive più visitate d’Italia, Palazzo Reale, che chiude il cerchio di una proposta completa sull’arte, le sue stagioni e i suoi linguaggi. ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno –

Una proposta che non solo offrirà al pubblico la possibilità di compiere un viaggio straordinario nella storia dell’arte e della cultura italiana e internazionale, ma sarà anche un’occasione speciale di approfondimento sulla figura della madre, che più di tutte incarna l’idea della nutrizione, tema centrale di Expo 2015.

Un risultato reso possibile grazie alla Fondazione Nicola Trussardi nel quadro di un ampio dialogo tra pubblico e privato, stretti in un’alleanza per la diffusione dell’arte……

http://atpdiary.com/exhibit/la-grande-madre/

di Stefano Biolchini

L’intimità a fior di pelle declinata in maniera delicata, erotica e sensuale, talvolta fastidiosa e scottante, secondo le linee intersecanti di una sintassi complessa e di una semantica fluida. La grande mostra estiva alla Fondation Beyeler è dedicata all’opera di Marlene Dumas, artista che non dipinge mai direttamente dal vivo, eppure la vita, in tutta la sua varieta, è sempre presente nelle sue opere.

La pittrice, nata nel 1953 a Citta del Capo e cresciuta in Sudafrica, vive e lavora ad Amsterdam ed è tra le personalita artistiche di maggior spicco del nostro tempo. Dumas acquista notorietàa metàdegli anni ’80 grazie alle sue serie di dipinti e disegni, tutti focalizzati sulla figura umana. Da allora ha esposto molte volte in musei europei e americani. Nel 1992 partecipa alla Documenta IX di Kassel e nel 1995 alla Biennale di Venezia. La concentrazione sulla figura umana ha condotto a ritratti singoli e di gruppo dominati da una tavolozza molto varia, ricca di toni e contrasti.

Dumas utilizza tecniche pittoriche tradizionali, di solito inchiostro di china su carta oppure olio su tela. Inginocchiata a terra, applica con cura la china, molto diluita, su grandi fogli di carta e vi aggiunge linee e tinte in maniera espressiva e mirata ma sempre lasciando al colore completa autonomia. A seconda delle aree il colore, la superficie e il materiale possono apparire polisemici o misteriosi. Colpisce subito la delicatezza pittorica degli acquerelli di Marlene Dumas, hanno la stessa densitàsuggestiva dei suoi quadri a olio. A metà degli anni 1980 Dumas ha iniziato a dipingere un gruppo di ritratti dai colori espressivi. I visi delle persone colti in primo piano sono piùgrandi del naturale, e lo sfondo non rivela nulla delle origini o dell’identita dei soggetti. Di questo gruppo fanno parte Genetic Longing (1985), Het Kwaad is Banaal (1984) e The White Disease (1984), tutti in mostra alla Fondation Beyeler.

La mostra intitolata ”The Image as Burden” èla più completa retrospettiva mai allestita finora in Europa su Marlene Dumas, della cui opera offre una visione d’insieme dalla metà degli anni 1970 a oggi. L’esposizione è stata progettata e sviluppata in stretta collaborazione con l’artista e ne tratteggia il percorso artistico seguendo un ordine approssimativamente cronologico. Sono in mostra più di cento dipinti e disegni selezionati, tra i quali alcuni precoci collage raramente esposti e diversi lavori recenti. A far da preludio alla mostra, subito intenso, la prima sala propone The Painter (1994), The Sleep of Reason (2009) e Helena’s Dream (2008), tre quadri che rivestono un carattere programmatico per l’opera di Marlene Dumas e preparano alla visita che seguira.

Parallelamente alla sua produzione di carattere figurativo Marlene Dumas ha composto una stupenda raccolta di testi, pensieri, aforismi, lunghi saggi e frammenti poetici pubblicati l’anno scorso col titolo Sweet Nothings. Notes and Texts in un’edizione ampliata e rivista. Quanto più si presta attenzione alla sua opera letteraria, tanto piùsi comprende il suo giocare con cliché e stereotipi e tanto più diviene inafferrabile e affascinante la sua pittura. Dumas stessa, a proposito delle sue creazioni pittoriche e letterarie, afferma di scrivere i suoi dipinti come fossero canzoni d’amore, mentre i suoi frammenti testuali richiamerebbero dei brani “rap”. “The Image as Burden”, il titolo scelto da Marlene Dumas per questa esposizione, è quello di un quadro del 1993, pure visibile alla Fondation Beyeler. In esso una figura porta in braccio l’altra. Il motivo è tratto da un fotogramma con Greta Garbo e Robert Taylor nel film di George Cukor “Camille” del 1936. L’atteggiamento delle due figure richiama le numerose raffigurazioni della Pietàben note in storia dell’arte. Con il titolo l’artista porta il nostro sguardo di osservatori soprattutto alla complessa relazione tra immagine e pittura, e alla forza insita nell’atto del dipingere: “Esiste l’immagine (la fotografia che fa da fonte) da cui si parte, e l’immagine (il quadro dipinto) a cui si arriva, e non sono la stessa cosa. Volevo spostare l’attenzione su quanto la pittura fa dell’immagine e non solo mettere sotto gli occhi ciò che l’immagine fa della pittura.

La mostra èa cura di Theodora Vischer, Senior Curator presso la Fondation Beyeler.

Marlene Dumas, Fondation Beyeler, fino al 6 settembre 2015.

(il sole 24 ore, 18/08/2015)

L’artista e regista Petra Bauer analizza il passato per meglio

esprimersi nel presente e anticipare il futuro, sia che

si concentri sulla storia dei registi che lavorano collettivamente;

che si focalizzi sul lavoro dei critici e teorici coinvolti

nella scena londinese degli anni settanta (Notes on

Political Cinema) (2011); che collabori con l’associazione

femminista per le minoranze Southall Black Sisters nella

realizzazione dell’eponimo film Sisters! (2011); o che realizzi

la sua installazione What Women Want (2014), incentrata

sull’attivismo e sul desiderio di emancipazione delle

donne svedesi agli inizi del XX secolo. Solitamente Bauer

intraprende queste esplorazioni in collaborazione con altri,

utilizzando strumenti concettuali e di ricerca documentaria

per indagare la scena politica: sia quella urbana, che quella

espositiva o dei mass-media. Nel suo sforzo di ridefinire

il ruolo dell’artista nella società, Bauer è affascinata dalle

lotte dei singoli individui e dei gruppi minoritari. Utilizza i

film e le istituzioni come uno spazio di negoziazione politica

e sociale.

In What Women Want l’artista analizza il viaggio delle attiviste

socialiste che girarono per la Svezia tra il 1907 e il 1920

per organizzare e mobilitare le donne nelle fila del movimento

femminile socialista. La prima iterazione di Bauer,

presentata a Malmö nel 2014, si concentrava sulle potenzialità

di cambiamento comunicate dai poster che invitavano

le donne a riunirsi per discutere le condizioni presenti e

future. La sua installazione, A Morning Breeze, alla Biennale

di Venezia, comprende una selezione di questi appelli

pubblici oltre a dei brani tratti da “Morgonbris”, la rivista

del primo movimento femminile socialista, e una collezione

di più di cinquanta ritratti di gruppo in bianco e nero che

rappresentano diversi club femminili socialisti in Svezia. I

ritratti, commissionati dai club stessi, testimoniano la sete

di autorappresentazione delle donne come soggetti politici,

prima di essere legalmente riconosciute come tali. In

Svezia le donne non ottennero il diritto al voto fino al 1919,

un anno dopo che il suffragio femminile divenne legge negli

Stati Uniti.

Bauer confronta il flusso di notizie del nostro tempo con

la persistenza dei messaggi che appartengono a priori al

passato, utilizzando vecchi giornali d’archivio e ristampe di

poster negli spazi pubblici di Malmö. Cosa accade quando

alcune delle domande fatte negli anni settanta vengono riproposte

oggi? Quali sono le idee femministe fondamentali

del nostro tempo?

(http://www.ultrafragola.tv/it/3288/3442/petra-bauer.html, 5 agosto 2015)

| Veronica Valentini | ||||||||||||||

|

Flash Art n.276 Giugno – Luglio 09

Flash Art n.276 Giugno – Luglio 09

Exquisite Cacophony. Prendendo a prestito il titolo dell’opera di Sonia Boyce, Antonella Crippa sintetizza la sua visione – anzi, audizione – della Biennale di Venezia diretta da Okwui Enwezor. Tra suoni, frastuono e rumori dai futuri del mondo.

Quando il presente è nel caos, “il linguaggio diviene gutturale e si trasforma in pietra“, scrive il direttore Okwui Enwezor nel suo testo pubblicato nel catalogo della Biennale di Venezia 2015. “L’esposizione“, prosegue, “si inserisce nel rumoroso, polveroso e flemmatico oggi” e pertanto pullula di opere che si riferiscono a rovine, incertezze e confusione, soprattutto all’Arsenale.

Al contrario di quello che ci si aspetterebbe da una rassegna di arte visiva, tuttavia, il caos è piuttosto una cacofonia, il cui obiettivo è “orchestrare” e far ascoltare i suoni del mondo: sia i sussurri che provengono dalle piccole realtà individuali, sia le grida collettive. L’idea è contribuire a una presa di coscienza che inneschi un processo positivo, nell’attuale contesto globale ingiusto e violento, dove la ricerca del senso sembra un esercizio impossibile.

Lo spazio della rappresentazione – considerando che una mostra come la Biennale è anche la messa in scena di una sintesi – è quello definito da Now di Chantal Akerman, un’installazione video su numerosi schermi al centro di una stanza. Immagini del deserto riprese da una macchina che sfreccia sono lo sfondo di assordanti detonazioni e spari, come fossimo al confine di un tormentato Stato mediorientale. In un’altra sala, in antitesi, è allestito lo spazio dell’incomunicabilità, definito dalle sculture composte da strumenti musicali, lasciati muti, di Terry Adkins.

Mai come in questa edizione sono presenti così tanti lavori dalla forte componente sonora, dalla Exquisite Cacophony di Sonia Boyce a Gone Are the Days of Shelter and Martyr di Theaster Gates. Ma oltre al frastuono c’è il suono e, oltre il suono, la musica. Carsten Höller, ad esempio, propone Fara Fara, una videoinstallazione in cui racconta di due cantanti rivali di Kinshasa, dove è viva una tradizione musicale che ha un seguito enorme, un immenso potere della musica, a tratti struggente, a tratti irresistibile. Christian Boltanski risponde con il suo poetico tintinnare delle campanelle della videoinstallazione Animitas, un delicatissimo monumento che risuona nelle praterie cilene. In alcuni casi la visione implica un vero e proprio tempo da trascorrere a orecchie aperte, come succede per udire le sofisticate composizioni di Charles Gaines. La stessa concentrazione è necessaria per assistere al programma di letture e performance che si susseguiranno nell’Arena allestita nella “struttura sepolcrale” del Padiglione centrale, nel “gran bazar” della “terra incognita” dei Giardini (i virgolettati sono di Enwezor).

L’esposizione non è allestita in base a proporzioni auree perché è la realtà stessa a non essere ordinata né ordinabile. È vero, non ci sono didascalie ragionate che aiutino il visitatore. La mostra è senza spiegazioni perché è la realtà stessa a non offrire strumenti per decrittarla e risulta opaca al pensiero razionalista, a tratti autistico, dell’uomo occidentale del XXI secolo.

Forse è opportuno usare altri sistemi di comprensione, magari mutuati dalla cultura africana, più a suo agio con la mescolanza disordinata e le percezioni di tutti i cinque sensi. Questo sembra suggerire il curatore quando seleziona tanti lavori di artisti provenienti da quel continente, da Gonçalo Mabunda a Barthélémy Toguo.

In un recente saggio per la mostra Africa al Mudec di Milano, Gigi Pezzoli ricorda: “È necessario ascoltare tutte le voci che animano una cerimonia religiosa africana e porre attenzione agli oggetti rituali, ai ‘feticci’, ai vestiti, alle decorazioni corporee e agli ornamenti. Non si possono poi trascurare le danze e i gesti, la musica e i suoi strumenti, gli spazi spesso così differenti l’uno dall’altro che ospitano tali oggetti e i luoghi dove le cerimonie si svolgono. Lo spazio religioso africano è decisamente sinestetico, saturo di forme, colori e suoni e odori capaci di agire su tutti i ricettori sensoriali che l’uomo ha a disposizione“. L’attuale edizione della Biennale sembra simile a quel tipo di teatro, dove è comune una tendenza all’accumulo. I suoi meriti sono, tra gli altri, quelli “di dare forma, corpo e voce ai misteri dei mondi dell’invisibile, alle paure più sommerse e alle infinite ambiguità dell’esistenza umana“.

In quest’ottica, l’epico Vertigo Sea di John Akomfrah, dove la potenza della natura, il sopravvivere del canto delle balene ai tentativi di sterminio dell’uomo, anche rivolti contro la sua stessa specie, e l’incessante rinnovarsi delle stagioni, può essere letto come una sintesi del mondo… o una divinazione incoraggiante.

l Padiglione russo dei Giardini si tingerà di verde. Per la prima volta nella storia della Biennale di Venezia, un’artista donna rappresenterà la confederazione. Un progetto in assonanza completa con il Padiglione rosso di Kabakov e con l’inizio di una nuova svolta

di Ginevra Bria

Il Padiglione verde dell’artista concettuale russa (ma di adozione americana) Irina Nakhova (Mosca, 1955) si preannuncia in dialogo con il Padiglione rosso costruito in occasione della 45. Biennale del 1993 da Ilya Kabakov. In quell’installazione Kabakov dimostrò l’importanza del discorso del colore per i modernisti e i post-modernisti sovietici, che lo trasferirono dall’essere significante all’essere significato, o dal formalismo al socio-formalismo.

Nel Padiglione verde, Nakhova esegue invece una possibile trasformazione dell’edificio attraverso una sorta di nuova pitturazione dell’esterno, che tornerà a prendere il proprio colore originale, una nuance verde che attiverà significativi meccanismi di colore in ciascuna delle sale del Padiglione. Questi ambienti interativi attivati dal colore richiameranno alla memoria il modello unico dell’installazione artistica che Nakhova ha concepito agli inizi degli Anni Ottanta come reazione alle condizioni lavorative di artisti non approvati, rinchiusi in studi angusti e caotici, senza alcuna possibilità di contatto con il proprio pubblico o di incontro con critici di riferimento.

Abbiamo incontrato la curatrice del progetto, Margarita Tupitsyn, che ha messo in evidenza alcuni aspetti del progetto russo.

Irina Nakhova è veramente la prima donna a esporre nel Padiglione?

Assolutamente sì!

Perché Padiglione verde?

Perché effettivamente l’intero padiglione verrà ridipinto nel suo originale colore, il verde, tonalità che simbolicamente ha giocato un ruolo di primo piano nel movimento artistico del Modernismo e Postmodernismo in Russia.

Le installazioni come interagiranno con il pubblico?

Le installazioni in ogni stanza saranno interdipendenti, misurate proprio sulla capacità di interagire degli spettatori. In effetti, la loro reale funzione dipende dalla presenza, anche psico-fisica, degli spettatori.

Il progetto è totalmente inedito?

Sì, è un lavoro site specific pensato in stretta relazione con i dettami architettonici dell’edificio di Alexei Schusev.

Qual è, a suo avviso, la definizione di memoria che darebbe Irina Nakhova?

Tutte le sue installazioni sono basate su una sorta di memoria artistica collettiva da lei direttamente vissuta e sulle modalità di lavoro nell’Unione Sovietica, dove gli artisti d’avanguardia non avevano possibilità di accesso a mostre pubbliche e a una sorta di riscontro critico.

Cosa ne pensa della suddivisione in padiglioni nazionali?

Ritengo che i padiglioni nazionali siano molto importanti come luoghi nei quali registrare e valutare nuovamente i paradigmi estetici creati all’interno di cornici regionali di matrice socio-politica e culturale.

Torniamo all’edificio di Schusev: quale sarà il dialogo con i lavori di Nakhova?

Irina ha prestato molta attenzione all’architettura di Schusev, partendo addirittura da un ritorno alla composizione cromatica originale, utilizzando tutti i lucernari dell’edificio e concependo un’installazione individuale per ogni stanza.

Visivamente, quale esperienza ci investirà?

Compiremo un viaggio meraviglioso attraverso le sensibilità e le teorie della storia dell’arte russa, tanto dell’avanguardia quanto dell’arte del dopoguerra, nonché del Modernismo e del Postmodernismo.

Quali sono le connessioni che legano il Padiglione russo con il tema del percorso di Enwezor?

E come potrebbe non essere connesso, se il tema principale su tutti i futuri del mondo proviene da un’eredità marxista che trova un ruolo nuovo nella contemporaneità? Dopotutto Nakhova rappresenta un Paese nel quale politica e cultura si sono sviluppate in parallelo sotto la prestazione del marxismo.

Potresti esprimere un augurio oppure formulare un pensiero, un invito che accompagni i visitatori al Padiglione russo della 56. Biennale di Venezia?

Vi aspetta un viaggio fuori dal normale attraverso un’eredità storica ed estetica, formale e teoretica; un itinerario nell’arte russa del XX secolo, nonché un suo collaudo nei confronti del mondo dell’arte di oggi.

Ginevra Bria