Il Giornale di Sicilia – Sicuri di vivere in una società democratica, progressista e inclusiva? Sicuri si possa dibattere di temi cruciali per le donne? A occhio e croce chiunque risponderebbe di sì. E, invece, leggendo il volume curato da Daniela Dioguardi, Vietato a sinistra. Dieci interventi femministi su temi scomodi (Castelvecchi editore, 92 pp., 14 €), le certezze in cui ci siamo cullate vengono demolite con la logica dei fatti messi nero su bianco da dodici (scomodissime) femministe, Daniela Dioguardi, Silvia Baratella, Marcella De Carli, Lorenza De Micco, Anna Merlino, Caterina Nuccia Gatti, Cristina Gramolini, Doranna Lupi, Laura Minguzzi, Laura Piretti, Roberta Vannucci e Stella Zaltieri Pirola. Donne che parlano di donne ma soprattutto della sinistra politica che si definisce progressista ma che, invece, chiudendosi al confronto sulle questioni chiave del terzo millennio, sta diventando antidemocratica se non oscurantista. Dalla maternità surrogata all’affido condiviso nelle separazioni passando per l’identità di genere (che sostituisce il sesso), le autrici del pamphlet con i loro interventi (criticissimi) hanno il pregio di riportare al centro la prospettiva delle donne per evitare che l’inclusione indifferenziata le cancelli nuovamente.

Francesca Izzo (che nel 2018 ha abbandonato il Pd, in polemica sul tema della surrogazione di gravidanza), nell’introduzione lo scrive chiaro e tondo: «In questo volumetto troverete fatti, racconti di esperienze, pensieri meditati su alcune questioni che hanno provocato aspri contrasti nel modo femminista e hanno allontanato molte (me compresa) da partiti e organizzazioni della sinistra a cui erano appartenute o a cui avevano guardato con simpatia». E passa in rassegna quanto le dodici autrici illustreranno su temi divisivi, sugli effetti paradossali e a volte grotteschi prodotti dalla ricerca imperante e ossessiva, nella cultura mainstream, dell’inclusione, della parità, del diritto eguale a scapito della differenza sessuale. Possibile che, in nome di questi principi, a prima vista corretti e democratici, accada oggi che venga cancellato il riferimento alle donne nel contesto della violenza maschile? Che venga ignorata la asimmetria tra madre e padre nell’affido condiviso? Oppure che «venga fatto cadere il riconoscimento di una peculiare storia politica delle donne […] e sempre in nome della libertà si sdoganino prostituzione e pornografia e si tenti di archiviare tra i reperti del patriarcato il dato reale e simbolico che i sessi sono due»?

Da Corriere della Sera – L’avevano paragonata ad Anton Cechov e a Guy de Maupassant, in quanto magistrale autrice di racconti. Ma la canadese Alice Munro, scomparsa all’età di novantadue anni, aveva una sua spiccata originalità e una sensibilità tutta femminile, frutto di travagliate esperienze di vita, che la rendevano inconfondibile e avevano indotto l’Accademia di Svezia ad assegnarle il premio Nobel per la Letteratura nel 2013.

Nessuno come lei sapeva raccontare in modo nitido, con un linguaggio colloquiale, senza fronzoli di alcun genere, le vicende prosaiche delle persone comuni, la vita famigliare, le scelte e le pene quotidiane, i momenti di ripiegamento interiore e quelli di faticoso cambiamento. La povertà, le frustrazioni e la voglia di riscatto.

Alice Munro aveva però anche una capacità impressionante di far svoltare le esistenze dei suoi personaggi, di introdurre nelle sue brevi storie fattori del tutto imprevedibili, destinati a colpire e appassionare. Un talento cristallino che l’aveva fatta amare da lettori di tutto il mondo, dopo l’esordio negli anni Sessanta sulle riviste letterarie del suo Paese.

Non era certo cresciuta nella bambagia. Nata il 10 luglio 1931 a Wingham, nella regione canadese dell’Ontario, il suo nome originario era Alice Laidlaw. Veniva da una famiglia colpita duramente dalla Grande Depressione seguita alla crisi del 1929. Il padre allevava nella sua fattoria animali da pelliccia, in particolare volpi argentate, e la madre, insegnante, lo aiutava sul versante commerciale di quell’attività faticosa e precaria, alla quale poi il marito avrebbe dovuto rinunciare per lavorare in fabbrica.

L’ambiente intorno era difficile e malfamato, con una notevole presenza di contrabbandieri e prostitute. «Vivevamo al di fuori di ogni struttura sociale, in una specie di piccolo ghetto», raccontava Munro. Ma aggiungeva che «era una vita interessante»”, nel quale provava un «grande senso di avventura».

La situazione era peggiorata quando la madre, a soli quarant’anni, si era ammalata del morbo di Parkinson, che l’aveva relegata a letto. E Alice, dodicenne, aveva dovuto assisterla: sostanzialmente reclusa in casa, tra le faccende domestiche e l’esigenza di non lasciare sola la mamma, aveva trovato una preziosa valvola di sfogo nella scrittura.

La passione di narrare era immensa, il talento non mancava. E così nel 1949 la ragazza aveva vinto una piccola borsa di studio biennale per frequentare l’University of Western Ontario. Ma i soldi erano davvero pochi, solo attraverso lavoretti saltuari riusciva a mantenersi. Poi aveva incontrato James Munro, di origine borghese. Si erano innamorati e sposati nel 1951, nonostante l’opposizione della famiglia di lui, ed erano andati a vivere lontano, a Vancouver, sulla costa del Pacifico. In seguito avrebbero aperto e gestito una libreria.

Alice aveva assunto così il cognome Munro, che avrebbe mantenuto anche dopo il divorzio da James. Dalla loro unione erano nate tre bambine, mentre una quarta era morta, nel 1955, poco dopo essere venuta alla luce. Un evento doloroso che avrebbe segnato la scrittrice.

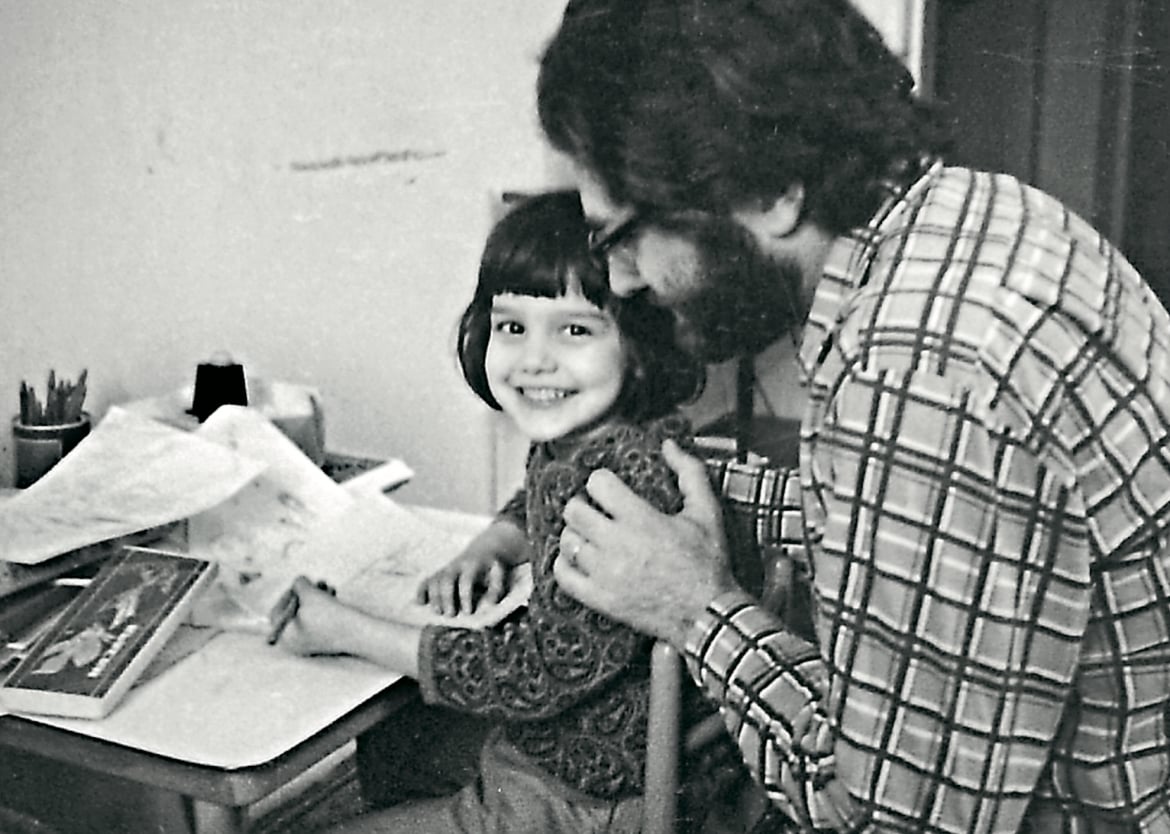

Nonostante i lavori domestici e la cura delle figlie, Alice Munro non aveva certo smesso di scrivere, era la sua vocazione profonda. Ma proprio perché la sua giornata era così densa d’impegni minuti, ricordava, non aveva mai pensato di impegnarsi nella stesura di un romanzo vero e proprio. Aveva esercitato il suo talento nei racconti, mettendosi al lavoro mentre le bambine dormivano o erano a scuola.

Nel 1950, quando era all’università, era riuscita a pubblicare una short story su una rivista studentesca, ma poi per lungo tempo la sua attività era rimasta un fatto privato, noto solo ai suoi cari e a una ristretta cerchia di amici. Nel 1959, alla morte della madre, aveva scritto un racconto di forte impatto dedicato al suo rapporto con lei, La pace di Utrecht, con cui aveva cominciato a farsi conoscere.

Molto importante era stato a tal proposito l’incoraggiamento di Robert Weaver, autore radiotelevisivo e fondatore della rivista letteraria “Tamarack Review”, che ne aveva subito colto le potenzialità e l’aveva incoraggiata e presentata al pubblico. Lei lo avrebbe ricordato come «l’uomo a cui devo quasi tutto».

La prima raccolta di racconti firmata da Alice Munro, La danza delle ombre felici, era uscita in volume nel 1968 e aveva ottenuto un notevole successo di critica, vincendo subito il Governor General’s Award, il più prestigioso premio letterario canadese. In Italia sarebbe uscito solo nel 1994 presso la piccola casa editrice La Tartaruga nella traduzione di Susanna Basso, alla cui fine sensibilità erano state in seguito affidate da Einaudi le successive versioni delle opere di Munro nella nostra lingua.

Era seguito poi un lavoro particolare, La vita delle ragazze e delle donne (1971): nelle intenzioni un romanzo, ma sempre composto di varie storie collegate tra loro. Una caratteristica che si può riscontrare anche in un’altra e più nota opera di Alice Munro, Chi ti credi di essere?, uscita in Canada nel 1978 e in Italia nel 1995 presso le Edizioni e/o.

Con il tempo Alice Munro si era affermata non solo in Canada ma in tutto il mondo anglosassone e dagli anni Settanta in poi aveva pubblicato regolarmente le sue raccolte, con un riscontro crescente anche tra un pubblico di affezionati lettori. Nel frattempo anche la sua vita era cambiata: nel 1972 si era separata dal primo marito e poi era tornata a vivere nell’Ontario con il geografo Gerald Fremlin, che aveva sposato nel 1976.

Nonostante fosse ormai considerata una personalità di notevole rilievo, fino al momento del Nobel la sua fama, notava non senza polemica un convinto ammiratore di Munro, Jonathan Franzen, era rimasta molto inferiore alla sua bravura. Forse anche perché gran parte della produzione di questa autrice propone vicende ambientate nel Canada rurale, un piccolo mondo apparentemente angusto e poco affascinante, a cui la sua arte narrativa giunge a conferire un’esemplarità universale.

Nel 2012 Alice Munro aveva annunciato che avrebbe smesso di scrivere e aveva mantenuto il proposito nonostante il riconoscimento dell’Accademia di Svezia. Personalità schiva, aveva però una straordinaria capacità di osservazione e di comprensione: «Parlo molto con la gente. Ascolto le storie della comunità in cui vivo». La sua “poetica del quotidiano” le aveva procurato un successo crescente anche in Italia: in coincidenza con il Nobel le era stato dedicato un Meridiano Mondadori, già preparato in precedenza e curato da Marisa Caramella. «Voglio emozionare le persone – aveva detto Munro – con delle sorprese, ma non dei trucchi. Voglio che i lettori pensino: sì, la vita è così». Un obiettivo che le sue opere avevano sempre raggiunto in pieno.

Da Alias il manifesto – A volte è sorprendente provare molte e differenti emozioni solo leggendo un piccolo libro. È quanto può succedere con la Corrispondenza tra Victoria Ocampo e Virginia Woolf, che arriva in libreria per l’editore Medhelan, sapientemente curato da Francesca Coppola, e con un saggio introduttivo di Nadia Fusini (pp. 200, euro 18,00).

Nonostante il corpo delle lettere sia esile, ventitré della Woolf e tre della Ocampo, l’insieme dei paratesti che accompagnano questo dialogo a distanza lo abbracciano in modo preciso e competente, così che possiamo leggere nella condizione migliore per scoprire quante cose si nascondono dietro e dentro alle righe di due grandi donne così intelligenti e sensibili, così diverse. Il loro ritratto è brillantemente disegnato nelle prime pagine da Fusini, al punto che le vediamo nella loro presenza fisica e intellettuale, ascoltiamo la voce sempre ironica e spesso affrettata dell’una e quella ammirata e devota dell’altra, in un racconto del senso profondo del loro legame, la cui radice è per entrambe la fiducia nella libertà femminile, la fiducia che una donna debba essere libera di cercare da sé il proprio posto nel mondo.

Da questa radice spontanea nasce lo sguardo amoroso di Victoria per Virginia, da lei Victoria si sente autorizzata a credere in se stessa, nella propria scrittura, a lei sente di fatto di dovere l’essenziale: «Se c’è qualcuno nel mondo – scrive – che può darmi coraggio e speranza è lei. Per il semplice fatto di essere com’è e di pensare come pensa».

Giustamente Nadia Fusini sottolinea che siamo di fronte a qualcosa di inedito, e non è la prima volta, qualcosa che smentisce quella «febbre che regnerebbe nell’universo delle donne, e cioè l’invidia», cui molto facilmente crediamo per una falsa tradizione, una febbre ancora oggi spesso all’ordine del giorno ma che per fortuna studi, analisi e racconti di molte donne finalmente smentiscono (non perché questi sentimenti negativi non esistano, ma per illuminare quanto è sempre stato tenuto fuori scena).

L’accurata ricostruzione di Manuela Barral ci avvicina a vita, opere e desideri di Victoria, e alla sua impresa forse da noi più nota, la rivista e casa editrice Sur, che pubblicherà, affidate a Jorge Luis Borges, due importanti traduzioni di Woolf, Una stanza tutta per sé nel 1936 e Orlando nel 1937; nel ’38 “arriva” Gita al faro, tradotto da Antonio Marichalar, ma altre scritture e conferenze l’amica argentina dedica alla scrittrice inglese, consapevole che anche questa invenzione, non solo di una scrittura per sé, ma di una casa editrice per altre e altri (come la Hogarth Press di Leonard e Virginia Woolf) è comune passione, comune intenzione di incidere in una tradizione mirabile per l’una, a ridosso del vuoto per l’altra.

Ma il vero, puro piacere è posare direttamente lo sguardo sulle loro lettere: si tratta di dettagli, quelli in cui le signore della scrittura diventano impareggiabili, tra scambi di fiori e farfalle, il ritrarsi puritano di Virginia di fronte a regali «meravigliosamente inopportuni» e la sovrabbondanza di doni, omaggi che viaggiano da un continente lontano, segnati dalla nostalgia («Come fare, Virginia, per incollare l’Europa all’America e asciugare l’oceano che le separa?»), ma intanto, a Londra, l’amica dalla mente visionaria la immagina «mentre ascolta il vento muovere migliaia di ettari di erba della pampa».

Lo stile, anche il semplice stile epistolare di Virginia è sempre riconoscibile e scintillante, mai innocente perché vivo di insaziabile curiosità, quando ad esempio chiede di minuzie della vita quotidiana vuole sapere tutto: «Mi dica che cosa fa, con chi esce, mi descriva la campagna, la città, la sua casa, la sua stanza, tutto, anche quello che mangia, i gatti, i cani, e il tempo che passa a fare questo e quello». Lei deve vedere, immaginare, sognare anche quando legge una lettera. Certo poi è sobria nel suo dolore quando accenna alla morte dell’adorato nipote Julian, e franca quando mostra tutta la sua irritazione per l’inaspettato arrivo di Victoria in compagnia di Gisèle Freund con la sua macchina fotografica. Suo è infatti uno dei più famosi ritratti della Woolf, che compare insieme a molte altre immagini in questo prezioso e delicato libro il cui arrivo è bene festeggiare.

Da Odessa – In occasione della presentazione in Libreria, il 17 maggio 2024, proponiamo la ricca recensione di Claudia Mazzilli al libro di Gabriella Galzio Ritorno alla Dea, Agorà & CO. 2022, pubblicata il 5 maggio 2022 su ODISSEA, Blog di cultura, dibattito e riflessione diretto da Angelo Gaccione:

https://libertariam.blogspot.com/2022/05/lo-sguardo-giano-dellutopia-diclaudia.html

Da Alias – il manifesto – Costruito come corredo di didascalie narrative a una galleria di cinquantasette immagini fotografiche della più disparata provenienza, il libro di Katja Petrowskaja La foto mi guardava (traduzione di Ada Vigliani, Adelphi, pp. 259, € 24,00) sprigiona una forza che attinge in eguale misura al dominio della parola e a quello dell’immagine: l’una rinvigorisce e feconda l’altra, la colora di senso e magia. Per realizzare il suo lavoro – che raduna brani nati tra il 2015 e il 2021 come singoli pezzi giornalistici, ognuno dotato di un titolo carico di significato – l’autrice compulsa volumi fotografici e archivi privati, visita gallerie di artisti contemporanei, setaccia librerie antiquarie e bancarelle.

Attenta al punctum di Roland Barthes come alla sezione aurea, insegue la logica che vige nello spazio di ogni foto, la sua capacità di farsi “esperienza”, di essere vissuta con un alto grado di interattività (in “Babuška in cielo” la figura di anziana vestita di tutto punto, stile primi anni ’70 sovietici, e librata a mezz’aria su una seggiovia che si inerpica su una qualche vetta, innesca un intenso scambio di visione tra chi è ritratto e chi vede la foto).

Petrowskaja seleziona scatti evidentemente fortuiti, di un minimalismo disarmante, o immagini cesellate «fino a che non resti altro che l’anima distillata». Se «ogni foto mette in salvo qualcosa di transitorio», in alcuni casi «ciò che accade all’improvviso plasma il tempo», come nell’inquadratura di Vanessa Winship commentata nel pezzo titolato “Sul Mar Nero”, in cui conta ciò che resta fuori dal campo visivo, ciò che è immaginato come “in procinto” di entrare in scena.

L’intento dichiarato è quello di cogliere il rapporto trasognato che si instaura tra luce e oscurità, umanità e paesaggio, movimento e immobilità: tutte le «transizioni tra natura e cultura», insomma. Non senza interrogarsi sullo statuto di verità reclamato da una foto, per rilevare eventuali distorsioni tra realtà e imposture: è il caso di “Curva radiosa” – con la simulazione di normalità inscenata dal governo sovietico alla Corsa per la Pace partita in bicicletta da Kiev nel maggio 1986, mentre le onde radioattive di Černobyl’ colpivano alla stregua di un nemico invisibile; o di “Paese calpestato”, in cui l’Ucraina del ’42 è fotografata da un soldato tedesco come se le tracce della guerra fossero parte del ciclo delle stagioni.

Nelle pagine di questo volume Petrowskaja rincorre temi e luoghi prediletti, capi di una trama narrativa già dipanata diffusamente in Forse Esther, itinerario romanzesco e documentario al tempo stesso nei meandri della propria genealogia: le peculiarità del mondo ebraico e i diritti delle donne, il destino storico dell’Ucraina e le vicissitudini di Praga o Berlino, i relitti dell’utopia sovietica andata in pezzi (nel brano “Restricted Areas” il sogno della felicità futura viene fatto indietreggiare fino a toccare il più remoto passato, quello dell’era glaciale). Ma anche «lo scollamento tra vita reale e American Dream», e perfino l’incontro tra quei due blocchi al tempo della guerra fredda – come in “Samantha dello spazio”, o “Disgelo”; o in “Eyes Wide Shut”, in cui viene richiamato il viaggio nell’Urss del 1947 di John Steinbeck e Robert Capa.

Il libro è saturo di rimandi culturali, al crocevia di molte arti, emozioni e saperi: ci imbattiamo nei nomi di Andrej Tarkovskij, David Lynch o Wim Wenders, ma anche nelle performance del giovane artista russo Pëtr Pavlenskij – assimilato ai martiri protocristiani per il suo uso del corpo come strumento di sfida allo stato. Su tutto dominano gli scrittori: Calvino e Lispector, Kafka e Šalamov, Kerouac e molti altri ancora, ad animare un personalissimo, decisamente accogliente pantheon letterario ideale.

E se la pittura, madre della fotografia, è costantemente sullo sfondo, alcuni tra i più classici prototipi artistici universali trovano nuova carne e veste in creature del più concreto oggi: ci viene così incontro una Venere di Botticelli in panni di migrante, avvolta nel velo dorato di profuga scampata al mare ed emblema di tutti i salvati; o una “Madonna dell’Alentejo “– la madre rom portoghese intenta ad allattare nel primo piano di una movimentata foto di gruppo che «mostra tutte le sfumature tra l’autenticità e la messinscena», «tra la street photo e il tableau vivant».

Mettendosi sulle tracce delle biografie di fotografi variamente noti, o accumulando congetture su quelli anonimi, Petrowskaja lascia emergere una manciata di tratti che si stagliano indelebili: il genio di Francesca Woodman, morta suicida a ventidue anni; il volto ineffabile della regista e danzatrice Maya Deren (ripreso in copertina); le imprese documentaristiche di Josef Koudelka al tempo della Primavera di Praga. Su tutto si innesta la grana del ricordo, senza eccessive distinzioni tra reminiscenze dell’infanzia sovietica e memoria storica, déjà-vu più o meno veritieri, che rendono possibile abbracciare stratificazioni temporali multiple, o ricordi mancati che scattano nell’atto stesso del guardare e colmano vuoti o afasie indicibili. Oppure sogni altrui in cui veniamo catapultati.

Ne viene fuori un libro-caleidoscopio della modernità e dei suoi smarrimenti, taccuino di catastrofi immani e di singoli gesti coraggiosi, che è al contempo camera oscura della memoria personale di Petrowskaja e flip book del presente dell’umanità. Un cifrario dell’oggi che si srotola nella ricerca di verità e bellezza, vivificato da gioie minime di artista: quando l’autrice fotografa una nuvola insolita, si dichiara felice come se fosse stata lei a crearla.

Da Alias – il manifesto –Tradotto per la prima volta, La città assediata vede in scena una donna che dietro la sua incapacità di affrancarsi dalle cose più irrilevanti nasconde una mistica malinconia.

Improbabili paragoni

Al momento della morte, a Rio de Janeiro per malattia nel 1977, un giorno prima del suo cinquantasettesimo compleanno, Clarice Lispector restava per molti un enigma. Malgrado non fosse affatto una reclusa, malgrado avesse girato il mondo, frequentato scrittori, artisti e ambienti di vario tipo, malgrado concedesse interviste e fosse apparsa più di una volta in televisione, venivano sollevati dubbi circa il suo luogo di origine, la sua età, il suo vero nome, l’orientamento politico, la fede religiosa. Agli occhi di molti suoi connazionali sembrava una straniera non tanto perché era nata in un villaggio dell’Ucraina «così piccolo e insignificante da non essere nemmeno indicato sulle mappe», quanto perché dopo il matrimonio con un diplomatico aveva trascorso molti anni all’estero, e soprattutto per il suo modo di parlare, la sua strana erre dal suono francese, un difetto di pronuncia che provò a correggere ma che finì sempre per riemergere, come a marcare un conflitto irrisolvibile tra il bisogno di sentirsi brasiliana e l’impossibilità di rinunciare a una forma di alterità. Non per niente poteva definirsi «così misteriosa che nemmeno io capisco me stessa» e ridurre al contempo il suo mistero al fatto «che non ho misteri».

Sapeva essere loquace quanto elusiva, unire al desiderio di difendere la sua vita privata quello non meno intenso di «confessarsi in pubblico e non a un prete». Questa sua natura solo in apparenza contraddittoria, che fa di lei un modello esemplare di come pensarsi scrittori nel secolo scorso e in fondo anche in questo, ha alimentato la costruzione di un personaggio sul quale – come avveniva in Argentina con Borges – ognuno aveva qualcosa da dire o un aneddoto da raccontare. Da qui il proliferare di ritratti che la dipingono come una sfinge, un lupo dagli zigomi alti e gli occhi a mandorla, un’aliena scesa sulla terra con sembianze simili a quelle di Marlene Dietrich per scrivere come Virgina Woolf.

Per non parlare di definizioni iperboliche come quella, spesso citata, per cui Clarice Lispector «era ciò che sarebbe stato Kafka se Kafka fosse stato una donna o se Rilke fosse stato un ebreo brasiliano nato in Ucraina. Se Rimbaud fosse stato una madre e avesse raggiunto i cinquant’anni di età. Se Heidegger avesse cessato di essere tedesco».

Prendiamo il paragone a prima vista più suadente e persuasivo, quello con Kafka. Se si escludono la blatta morente che la ricca signora di La passione secondo G.H. mette in bocca all’apice di una crisi mistica e l’ostinazione di cercare Dio in un mondo in cui Dio è morto, la distanza tra i due autori, in particolare sul piano dello stile, della voce, è siderale. Forse il solo libro in cui la pagina di Lispector lo evoca, a tratti, è La città assediata (Adelphi, pp. 186, € 18,00), che per la sua imperscrutabilità arriva da noi soltanto ora nella bellissima versione di Roberto Francavilla ed Elena Manzato e che anche in Brasile, all’epoca, faticò a trovare un editore nonostante l’autrice godesse già di una certa fama.

Rispetto al fortunato esordio di Vicino al cuore selvaggio, lo stile era infatti completamente diverso. Lispector abbandonava i vortici del monologo interiore per la narrazione in terza persona, una scrittura dalle sembianze gelide e distaccate in cui ad avere la meglio non era la trama ma un susseguirsi di dettagli e immagini isolate che spostavano la partita verso lo spaesamento surrealista o il nitore visionario: di Kafka, appunto. In frasi semplici e perfette come «Le persone da lontano erano ormai nere. E le righe di terra fra le pietre erano scure. Lucrécia Neves attendeva eterea, tranquilla. Sistemando senza guardarli i nastri del vestito» si respira l’aria onirica e notturna di certi paesaggi urbani di Paul Delvaux o quella ancora più sfuggente del Castello, quando Kafka scrive: «Il villaggio era sprofondato nella neve. Del monte del castello non si vedeva nulla, nebbia e tenebra lo circondavano».

Anche la storia è di una semplicità perfetta. Lucrécia è una giovane donna. La vediamo crescere, dividersi tra due pretendenti, sposarsi, restare vedova, sposarsi di nuovo. Il tutto in un luogo immaginario che, da piccolo villaggio popolato da cavalli selvaggi, cresce come cresce Lucrécia, diventando una moderna città da cui gli animali vengono a poco a poco espulsi.

Una vacuità apparente

Lucrécia non ha il fuoco, lo spirito ribelle delle ragazze cui Lispector aveva dato voce fino a allora; è invece una persona superficiale, mossa da ambizioni futili e meramente materiali. Accetta il ruolo che la società le assegna, contenta di diventare una cosa in un mondo di cose; sembra quasi una versione ironica della donna descritta da Simone de Beauvoir nel Secondo sesso, che vide le stampe proprio nel 1949, lo stesso anno in cui uscì la prima versione della Città assediata: «Lucrécia Neves aveva bisogno di tantissime cose: di una gonna a quadretti e di un cappellino della stessa fattura; da tempo ha bisogno di sentirsi come la vedrebbero gli altri, in gonna e cappellino a quadretti, la cintura proprio all’altezza dei fianchi e un fiore sulla cintura: così vestita avrebbe guardato il sobborgo e questo si sarebbe trasformato».

E tuttavia dietro la vacuità apparente, dietro i tratti di una donna «in qualche modo stupida» o almeno estranea al pensiero e agli sforzi di immaginazione, si nasconde una mistica malinconia, un anelito alla trascendenza incapace di affrancarsi dalla nostalgia delle cose materiali. «L’oggetto – la cosa – mi ha sempre affascinata e in certa maniera mi ha distrutta» spiegherà anni dopo la scrittrice. «Nel mio libro La città assediata parlo indirettamente del mistero della cosa. La cosa è un animale specializzato e reso immobile».

Tentando un’altra descrizione, un altro ritratto suggestivo, si potrebbe forse dire che Lispector avrebbe voluto essere Lucrécia, se Lispector non fosse stata Clarice. Ma sarebbe anch’essa un’immagine falsa. La bellezza suprema, il silenzio sublime e stordente cui tende La città assediata è come una porta senza chiave, un mistero senza misteri.

Da la Repubblica – La povertà in Ungheria, la fuga in Usa, la figlia olimpionica. E il premio Nobel per gli studi sugli antivirali. Parla la biochimica che ha raccontato in un’autobiografia la sua storia piena di ostacoli

«Ho detto a mio marito: ora tocca a te, devi vincere un Oscar». Katalin Karikó è una donna straordinaria, e anche spiritosa. L’unica qualità che forse non si evince dalla sua autobiografia Nonostante tutto. La mia vita nella scienza, da ieri anche nelle librerie italiane. Nel racconto di una vita dedicata allo studio e alla ricerca, dall’infanzia trascorsa a osservare piante e animali nella sperduta campagna ungherese, al premio Nobel per la medicina conferitole nel 2023 per aver dato un contributo fondamentale ai vaccini anti-Covid, emergono umiltà, determinazione, passione. Di humour ce n’è pochissimo. E d’altra parte la storia di Katalin Karikó è stata una successione di ostacoli. L’infanzia poverissima in una famiglia contadina di un Paese socialista. Gli anni dell’università e dei controlli da parte della polizia politica. La decisione di trasferirsi, alla metà degli anni Ottanta, negli Usa per studiare i segreti dell’Rna (l’acido ribonucleico che nelle cellule, tra l’altro, sovrintende alla sintesi delle proteine): un viaggio da migrante d’altri tempi, con i pochi risparmi nascosti nell’orsacchiotto di peluche della figlia di due anni e il marito Béla che, appena arrivato a Philadelphia, si mette a lavorare come “aggiustatutto” in un condominio.

E poi i nuovi capi americani, che diffidano delle sue idee. Nonostante tutto, la biochimica ungherese insiste: vuole comprendere il ruolo dell’Rna messaggero e utilizzarlo a fini terapeutici. La svolta c’è nel 1997: Karikó inizia a collaborare con l’immunologo statunitense Drew Weissman. All’inizio degli anni Duemila i due scienziati capiscono come usare l’mRna per veicolare vaccini antivirali: è la tecnica che sarebbe poi stata sviluppata dall’americana Moderna e dalla tedesca BionTech (di cui Karikó diventa vicepresidente nel 2013) per i vaccini contro il Covid. Da lì la popolarità e il premio Nobel dell’anno scorso, condiviso con Weissman. Ma in famiglia qualcun altro si era già fatto notare: nel 2008 e nel 2012 alle Olimpiadi di Pechino e Londra, Susan Francia vince due medaglie d’oro di canottaggio nell’“otto con”. È la figlia della Karikó, la bimba che nel 1984 era volata dall’Ungheria agli Usa stringendo un orsacchiotto imbottito di banconote.

«Non mi risulta che ci siano altre famiglie con un Nobel e due ori olimpici», ride la professoressa, «Ora manca solo l’Oscar a mio marito».

Professoressa Karikó, ai Giochi di Pechino e Londra lei si presentava come la mamma di una campionessa olimpica. Ora sua figlia può ricambiare…

«Infatti ha voluto una copia della medaglia che viene consegnata ai Nobel: la tiene in bella mostra nella sua casa di San Diego, accanto ai due ori olimpici».

Una famiglia plurimedagliata: è solo una coincidenza?

«Per praticare canottaggio ci vuole naturalmente forza fisica. Ma è uno sport quasi più mentale che fisico: continui a fare una cosa quando invece tutti gli altri smetterebbero di farlo».

La stessa determinazione con la quale lei ha portato avanti le sue ricerche sull’Rna messaggero come veicolo di possibili terapie?

«Esatto. È molto importante che ci si dia sempre un obiettivo. Io l’ho sempre fatto e voglio continuare».

Nel libro racconta molto della sua infanzia e della sua vita privata. Perché questa scelta?

«Quanto ci succede nei primi quattordici anni di vita è fondamentale per definire il tipo di persona che saremo nel resto della vita. Le difficoltà in cui ho visto dibattersi mio padre macellaio mi hanno aiutata quando è toccato a me superare degli ostacoli. Ho pensato che rievocando anche la mia infanzia il racconto della mia esperienza sarebbe risultato più genuino».

Qual è stato l’ostacolo più difficile da superare?

«Trasferirmi negli Usa dall’Ungheria comunista. Ma è stato forse anche più difficile ricominciare da capo a cinquantotto anni e trasferirmi in Germania per lavorare alla BionTech, di nuovo in un Paese di cui non conoscevo la lingua. La prima settimana ho pianto tutte le notti. Anche quella volta è stato fondamentale Béla, mio marito. Mi disse che ce l’avrei fatta e che non mi avrebbe sopportata se, una volta tornata in America, avessi cominciato a rimpiangere l’occasione persa».

Il suo essere donna le ha reso la vita più difficile nel mondo accademico?

«Quelli che hanno creduto in me erano uomini. Ho anche avuto un capo maschio che mi trattava male e che faceva altrettanto con colleghi uomini. Ma non sono arrabbiata, cerco sempre di dare più importanza alle cose che ho imparato da lui».

In molte professioni, compresa la ricerca, esiste ancora un profondo gender gap. Come se ne esce?

«Fornendo servizi sociali di qualità alle madri. Le donne continueranno a restare incinte e a partorire, e quando i bambini piangeranno, tutti guarderanno loro come a dire “fa’ qualcosa”. Quando mia figlia era piccolissima in Ungheria il pediatra pubblico passava a trovarci a casa tutti i giorni. Negli Stati Uniti e in molti altri Paesi i servizi pediatrici e per l’infanzia sono costosissimi. E questo ha conseguenze sulla realizzazione professionale delle madri».

Suo marito la incoraggiò a migrare tutti negli Usa, quando eravate una giovane famiglia, e poi ad andare lei da sola in Germania…

«Infatti alle studentesse che incontro dico: “Dovete trovare il marito giusto”. Io l’ho trovato.

L’unica cosa in cui non si era mai cimentato era la cucina, ma quando mi è stato offerto il lavoro in Germania ha detto: “Se è la migliore occasione che ti offrono, vai. Imparerò anche a cucinare”».

Lei ha studiato per tutta la vita. Ci riesce anche ora, dopo il Nobel?

«Continuo a farlo, anche se ricevo inviti dappertutto nel mondo e incredibili offerte di denaro per singole conferenze. Ma dico molti no, perché voglio concentrarmi sui prossimi progetti di ricerca».

Quali sono?

«Nello studiare come il nostro organismo sintetizza l’Rna e come lo degrada ho capito che questi meccanismi hanno a che fare con alcune malattie. E sono convinta che si possano iniziare delle sperimentazioni sugli esseri umani per verificarlo».

Una nonna Nobel e una mamma campionessa olimpica: che futuro immagina per i suoi due nipotini?

«Mia figlia li porta a nuotare e a sciare. Io parlo loro delle piante, dei funghi, della scienza. Cerchiamo di stimolarli in entrambe le direzioni».

Il libro: Nonostante tutto. La mia vita nella scienza di Katalin Karikó (Bollati Boringhieri, trad. di Andrea Asioli, pagg. 272, euro 22)

Da Pressenza – Negli scaffali delle librerie in questi giorni si può trovare il lavoro collettaneo Vietato a sinistra. Dieci interventi femministi, curato da Daniela Dioguardi per i tipi di Castelvecchi Editore (2024). Per presentare il libro abbiamo formulato delle domande a Silvia Baratella della Libreria delle donne di Milano, autrice di uno dei testi.

Qual è stata la spinta a scrivere questo libro e perché definite “temi scomodi” i dieci interventi raccolti nel volume?

Abbiamo deciso di scrivere perché i temi che affrontiamo, temi cruciali per le donne e che chiamano in causa l’inviolabilità del corpo femminile, sono diventati impossibili da trattare nel dibattito pubblico, soprattutto negli ambienti progressisti e di sinistra: alcune di noi negli ultimi anni sono state bersaglio di censure e talvolta di intimidazione. Tuttavia siamo convinte che sia indispensabile riportarli al centro del dibattito. “Scomodi”, sempre, sono gli argomenti che scombinano l’idea che le donne debbano essere a disposizione altrui. Questo facciamo nel libro, un pamphlet curato da Daniela Dioguardi di Udipalermo, e scritto da femministe che vengono da diverse esperienze: UDI, Arcilesbica, Libreria delle donne di Milano, collettivo Donne di Baggio (sempre a Milano), gruppi donne delle Comunità Cristiane di Base, Rete Abolizionista Italiana… Oggi c’è in atto una forte tendenza a disciplinare le donne e a mettere a profitto i loro corpi spacciata per autodeterminazione e considerata libertaria, mentre noi non esitiamo a definirla liberista. Parallelamente si cerca di rendere invisibili le donne come soggetti. È impressionante la fascinazione che queste due tendenze esercitano sugli ambienti progressisti, quelli che più dovrebbero avere a cuore la giustizia sociale e, anche, la lotta contro l’alienazione capitalista.

Tu parli di una volontà giuridica sulla normazione dei corpi. Nella fattispecie a che cosa ti riferisci?

Le proposte di legalizzazione della prostituzione, per esempio: grazie alla legge Merlin prostituirsi non è reato, lo sfruttamento della prostituzione altrui sì. Allora cosa si vuole legalizzare? La possibilità di esercitare un controllo sulle prostitute? I profitti dei magnaccia? O si vuol dare una patente di rispettabilità ai “clienti”? Un altro tema è la gestazione per altri. C’è chi reclama un “diritto” (irrealistico) ad avere figli. Ma potrebbe esercitarlo solo mettendo al suo servizio un corpo altrui, il corpo di una donna. E genererebbe un rapporto proprietario con le creature piccole, fondato sull’averle pagate e non sull’averle messe al mondo. Tutte le norme di questo tipo si risolvono in una perdita di libertà per le donne coinvolte: si potrebbero imporre controlli sanitari alle prostitute – ma chi controllerebbe i clienti a tutela della loro salute? – o schedarle, tutte cose oggi vietate dalla legge Merlin. E nei paesi dove la prostituzione è regolamentata la tratta non sparisce, al contrario aumenta. Quanto alla gravidanza per altri, nei paesi in cui è legale diventa legale anche imporre contratti a condizioni spaventose, in cui le donne sono obbligate a sottoporsi a trattamenti medici dannosi per loro, non possono lasciare il luogo di residenza (domicilio coatto!), non possono far visita ad ammalati in ospedale, non possono avere rapporti sessuali… la loro vita è completamente fuori dal loro controllo, e mai nel loro interesse.

Un altro disciplinamento dei corpi, anche se non è una legge, sta nella standardizzazione della diagnosi di “disforia di genere” per ogni comportamento libero: se sei una bambina e giochi a calcio, devi trasformare il tuo corpo (all’apparenza) in quello di un calciatore maschio. O se sei un bambino che gioca con le bambole devi trasformarti in (finta) bambina. Gli stereotipi non si discutono e non si cambiano, il tuo corpo sì. Medicalizzando comportamenti non conformi o crisi d’identità magari passeggere si rendono bambine e bambini dipendenti da farmaci per tutta la vita. A trarne un beneficio certo sono solo le case farmaceutiche. Ma a preoccuparsene si è accusate di transfobia.

Puoi chiarirci perché una legiferazione sui corpi, specificamente su quello della donna, tenderebbe ad oscurare la visibilità politica di quest’ultima nello spazio pubblico?

A dire il vero, a oscurare la visibilità delle donne nella sfera pubblica non sono tanto le leggi sui corpi quanto, paradossalmente, quelle sulla parità. E stanno arrivando persino a limitare la libertà femminile. Un esempio, accaduto proprio in una regione di centro-sinistra, lo raccontiamo nel pamphlet: interpretando una norma “antidiscriminatoria”, sono state dichiarate “discriminatorie” delle associazioni in quanto femminili. Si tratta di Arcilesbica (e non vedo come un’associazione di lesbiche potrebbe associare uomini!) e di alcune UDI provinciali. L’UDI, Unione Donne in Italia, nata durante la Resistenza dai Gruppi di Difesa della Donna, ha sempre associato solo donne dal 1944 a ora. Adesso glielo si contesta! E il risultato di questa interpretazione qual è? Che non possono accedere a determinati fondi pubblici, che associazioni di soli maschi possono ottenere, perché la formula “soci” nei loro statuti è considerata maschile sovraesteso automaticamente “inclusivo”. Insomma, anziché discriminatorie sono discriminate. Però pretendere di decidere con chi devono associarsi le donne è non solo una violazione della libertà di associazione, ma anche un tentativo di cancellare la presenza femminile autonoma dalla scena pubblica. Operato dalla sinistra. Il governo di centro-destra, invece, usa la parità per promuovere le quote azzurre nella scuola (e non solo): per il ministero ci sono “troppe donne”, quindi bisogna creare canali privilegiati per assunzioni e carriere maschili. Strano che le donne al lavoro, dove ci sono, possano essere considerate “troppe” in un paese in cui gli uomini sono occupati al 70% e le donne solo al 53%. Anche il diritto di famiglia sta registrando un’involuzione, grazie all’ideologia bipartisan della “bigenitorialità”, che in nome della parità penalizza le madri nella separazione. Un tema che abbiamo approfondito nei nostri testi.

Ma non sono solo le leggi a cercare di togliere visibilità alle donne come soggetti. È in corso una battaglia simbolica attraverso il linguaggio. Schwa, chiocciole e asterischi impronunciabili per neutralizzare il genere grammaticale, prontuari di terminologie “politicamente corrette” per sostituire tutti i riferimenti femminili con circonlocuzioni macchinose e francamente offensive, come “persone che mestruano”, “allattamento al petto”. Lo si presenta come linguaggio “inclusivo” verso le persone che non vogliono essere definite in base al sesso, in realtà è aggressivamente escludente verso tutte, e solo, le donne: nessuna parola che riguardi i maschi viene censurata. L’ideologia queer, apprezzatissima a sinistra, anziché criticare e smantellare gli stereotipi, che lascia intatti e anzi assolutizza, attacca e critica i sessi reali, cercando di cancellare quello femminile. In questa cornice, si pretende dal femminismo che si metta al servizio delle teorie gender fluid all’ultima moda e di tutte le minoranze che le incarnano. E quelle che non si assoggettano diventano, appunto, “scomode”. La destra, da parte sua, continua intanto pervicacemente a rifiutare l’uso del femminile per cariche e posizioni professionali ricoperte da donne: altro modo di farle sparire.

Appare chiaro che la vostra critica si concentra a sinistra quando le problematiche, invece, promanano da fonti plurime?

In realtà, critichiamo anche la destra. Ma dalla sinistra ci aspetteremmo tutt’altro, e siamo preoccupate che rincorra acriticamente le tendenze che ho descritto, cieca ai meccanismi di sfruttamento che ci stanno dietro e sorda a ogni richiamo al senso critico e al senso di giustizia che dovrebbe, lei sì, avere nel suo Dna. Le donne non si meritano – e per la maggior parte non accettano – di essere considerate cure per la sterilità altrui, oggetti sessuali o “persone che mestruano”. Né vogliono essere sfruttate e vedere svalutato o cancellato quello che realizzano. In quest’ultimo mezzo secolo hanno costruito percorsi e pratiche di libertà, non vi rinunceranno. Se la sinistra non lo capisce e non riprende a distinguere la libertà dal liberalismo, le destre si approprieranno di temi e argomenti, ma poi li piegheranno alle loro politiche autoritarie, e inique, perché loro il senso di giustizia nel Dna non ce l’hanno mai avuto.

Un’ultima domanda: in questi giorni, durante un intervento sulla natalità, la Meloni è tornata ad attaccare il cd. “utero in affitto”, ricordando non solo che in Senato c’è una legge che lo renderebbe “reato universale”, ma anche il fatto che «non bisogna perdere la specificità del ruolo della madre e del padre». Orbene, come pensate di marcare la differenza rispetto a queste posizioni?

Ecco, come volevasi dimostrare. La sinistra dice che affittare l’utero è empowerment e autodeterminazione, che le coppie sterili hanno “diritto” ai figli. La destra dice che è una pratica da debellare (e sono d’accordo), ma per riaffermare un modello di ruoli rigidi e di coppia eterosessuale obbligatoria. La differenza sessuale esiste ed è un fatto naturale e innegabile, ma non comporta ruoli innati né predestinazioni. Per dirla con le parole della filosofa Luisa Muraro, «nulla di ciò che è umano è precluso a nessuno dei due sessi». Ma madre e padre non sono uguali, non c’è simmetria. La madre è tale perché mette al mondo la figlia o il figlio, li “fa”, materialmente, non perché è “buona” o portata ai sacrifici o votata solo ai figli, ma è lei che li fa e questo crea un legame che, per come la vedo io, viene prima di ogni altro, e prima di quello di coppia. Può decidere lei di separarsi dalla creatura piccola, ma se non lo fa ed è in grado di occuparsene, nessun altro deve poter spezzare il loro legame. Il padre c’è per forza, a monte del concepimento, e può essere accanto a loro – se lo vuole – solo se lei lo accetta e lo desidera al suo fianco (e di solito è così). Se lei desidera crescere la creatura da sola o con la sua compagna, deve poterlo fare. La «specificità del ruolo della madre e del padre» serve a subordinare lei al padre. Personalmente, credo che si dovrebbe riconoscere un ruolo di tutela legale sul minore a una seconda persona solo a partire dalla scelta della madre di crescerlo con quella persona. Chiunque sia. Fermo restando il diritto della figlia o del figlio a conoscere le proprie origini paterne ove possibile. Ti sembrano differenze abbastanza significative dal modello di Meloni? Spero di sì.

Quanto al divieto della gestazione per altri: sono per il divieto di qualunque pratica che permetta di perseguire i propri fini attraverso il corpo altrui. Non riconoscerei un atto di proprietà su un altro essere umano e approvo la messa al bando universale della schiavitù. Allo stesso modo, non riconosco la liceità dell’uso del corpo di una donna e di proprietà sul figlio o figlia di lei, e sono per la messa al bando universale della gestazione per altri. La sinistra si oppone da sempre alla schiavitù, perché non fa altrettanto con l’utero in affitto? Sono cose come queste su cui vogliamo riaprire il dibattito.

I volumi di Annarosa Buttarelli, Monica Farnetti e Stefania Tarantino tra femminismo e genealogia. Preziosi strumenti per decifrare l’oggi nella sua complessità, indicano un possibile orientamento storico, etico e politico del tempo, nelle sue categorie incarnate di bene e male

«Controtempo» è una parola interessante che, quando attiene alla musica, si riferisce ai tempi deboli e forti. È però nel suo significato largo di contrasto ritmico che si immagina qualcosa in opposizione e, insieme, capace di arrivare a scompaginare il già noto e accordare la differenza.

Che sia anche una faccenda politica lo spiega Annarosa Buttarelli nel volume Bene e male sottosopra. La rivoluzione delle filosofe (Tlon, pp. 124, euro 15), riprendendo le fila di alcuni fra i momenti cari al femminismo della differenza sessuale italiano.

Che la genealogia di pensatrici di cui scrive l’autrice abbia assunto una collocazione critica e politica, lo dobbiamo infatti a decenni di dedizione condotta dentro e fuori dalle accademie, dentro e fuori i collettivi, le librerie, le pratiche e i saperi di altrettante donne. Il controtempo convoca infatti la breccia del «pensare veramente», come suggerito da María Zambrano, ovvero ciò che si sottrae alle interpretazioni e che resta come una «eredità senza testamento» o ancora, per dirla con Alice Ceresa, una prodigalità il cui esito è sovversione trasformativa.

Le categorie di bene e di male, fondanti il pensiero occidentale nella loro accezione maiuscola e spesso muscolare, sono qui il filo per decifrare il presente, cominciando da uno degli esercizi meno attraenti per la deriva neoliberista in cui ci troviamo: prendere corpo, leggere e rileggere oltre la retorica delle sintesi a buon mercato. Simone Weil, Françoise Dolto, Flannery O’Connor e Hannah Arendt sono state maestre di un pensare incarnato, tanto generoso da essere di orientamento anche oggi; per esempio nel concetto di «illimitato», introdotto da Weil in riferimento al male e che Buttarelli segnala, insieme a quello più intraducibile di malheur. L’illimitato oltre a determinare l’incapacità di avere misura di sé, è una più ampia avidità, una prevaricazione costante. Dalle relazioni quotidiane a quelle che hanno, e hanno avuto, conseguenze collettive rilevanti, un esempio di protervia illimitata lo ha mostrato Laura Conti, intervenendo sul disastro di Seveso avvenuto il 10 di luglio del 1976. Se l’illimitato diventa il metodo di un potere predatorio, non stupirà osservare quanto sottile ribaltamento vi sia nelle parole di Dolto quando definisce il concetto di «prossimo» o quando scrive che «Se io so che tu mi ascolti, mi so parlante».

Si assiste a una lunga conversazione con la misura, in questo caso dello scorrere, della durata e delle sue rappresentazioni – frequentemente fuorisesto -, nell’esplorazione di traiettorie genealogiche che andando controtempo sono ora assunte a pieno titolo nei riferimenti teorici e nelle pratiche. «Io scrivo a ritmo, non a trama», diceva Virginia Woolf e, seppure ciò possa essere applicato a molte scritture novecentesche di donne, in Ritratti del tempo, di Monica Farnetti (ombre corte, pp. 140, euro 12), approfondiamo ciò che per l’autrice di Mrs Dalloway è stato uno degli elementi elettivi: il tempo. Le scrittrici italiane con cui Farnetti fa interloquire Woolf comportano l’emersione di un genere letterario da accostare, nella sua qualità paradossale. Il romanzo storico incardina in tal senso tre principali obiettivi (che sono altrettante esperienze): il disassamento, ovvero stare fuori dai gangheri, la discontinuità, le asincronie; il secondo elemento è la ricomposizione delle discordanze, quindi la congiunzione tra un tempo della storia sociale e quello della vita; il terzo è il flusso di memorie tenendo salda l’alleanza tra letteratura e storia delle donne. Secondo Monica Farnetti, che propone qui un volume eccellente in cui matura alcuni dei suoi utili e precedenti interventi sull’argomento, si può avanzare un’etica della differenza temporale, seguendo le sollecitazioni della filosofa svedese Fanny Söderbäck che ha lavorato sui due crinali proposti rispettivamente da Julia Kristeva e Luce Irigaray riguardo il women’s time e l’etica della differenza sessuale. Il magistero di Virginia Woolf, maestra di onde – portatrici di continuità e impermanenza -, ha avuto in questo senso un profondo riscontro su scrittrici come Anna Banti, Gianna Manzini, Fausta Cialente, Maria Bellonci, Elsa Morante, Gina Lagorio, Goliarda Sapienza Melania Mazzucco e Marguerite Yourcenar.

Nella struttura radicalmente relazionale e politica di simili riferimenti, si affaccia un altro nome, quello di Sarah Kofman, filosofa raffinata che, di origini ebraiche, nel 1934 nasce a Parigi dando «un contributo importante al pensare altrimenti», come afferma Stefania Tarantino che le ha dedicato il suo ultimo libro: Il “rimosso” nell’operazione filosofica (edito dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, pp. 198, euro 22). Un’occasione rara di poter fare il punto intorno a una figura poco tradotta in Italia (nel 1982 la prima è stata a firma di Luisa Muraro, nel 2000 un’altra a cura di Lisa Ginzburg e pochi altri esempi). Il volume di Tarantino, frutto di un seminario a Napoli nel 2022, porta un ulteriore tassello alla conoscenza e alla comprensione di una parabola complessa e originale, «un corpo a corpo con la storia della filosofia. Un corpo a corpo con la propria sopravvivenza, con le aporie l’una dell’altra».

Colpisce la capacità di lettura del pensiero occidentale, la rigorosa e partecipata scomposizione delle sue fonti, la sessuazione del discorso. Basterebbe leggere ciò che ne scrive Federica Negri nel suo saggio, ospitato nel volume, che affronta Kofman lettrice di Nietzsche, o ancora quello di Christiane Veauvy che interviene su Kofman, Freud e la psicoanalisi, insieme alle parole speciali che le riserva Françoise Collin. «Gesto nudo» è la sua scrittura secondo Jean-Luc Nancy, «atti ed esperienza stessa» secondo Jacques Derrida, ma è Stefania Tarantino che ne ribadisce la «devozione alla vita e così pure il metodo analitico freudiano: «un lavoro di scavo per riportare alla luce tutti quei “resti”, da intendersi come “scarti”, su cui la filosofia ha eretto un immaginario svalutativo e gerarchico della realtà che ci circonda». Una scrittura differente, che Orietta Ombrosi nel suo contributo di fronte alle aporie di Auschwitz (il padre di Kofman muore nel campo di concentramento), definisce anche «diffidente». Il «rimosso» contenuto nel titolo del volume di Tarantino è di valenza semantica estesa, riconosce e nomina l’intollerabile, stanando l’economia della rimozione e insieme il suo grido di angoscia. Nel tempo.

(il manifesto – il controtempo e la sua passione, 17 marzo 2024)

di Giuliano Milani

Gabrielle Blair,Eiaculate responsabilmente,Feltrinelli, 2024, 143 pagine, 16,00 euro.

Mentre con una vera rivoluzione la Francia, primo paese al mondo, inserisce nella propria costituzione la libertà delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza, in Italia esce questo libro che riformula il problema elencando ben 28 argomenti in favore della tesi per cui la responsabilità dell’aborto è degli uomini. Lo ha scritto Gabrielle Blair, designer, creatrice del blog Design Mom, madre di sei figli, mormona e convinta sostenitrice del diritto alla scelta per le donne. Partita da un thread del vecchio Twitter di qualche anno fa, Blair spiega in questo pamphlet che sono gli uomini a portare la colpa delle gravidanze indesiderate e che non è giusto che questo peso ricada sulle donne, le quali normalmente sono fertili 24 ore al mese, mentre gli uomini lo sono 24 ore al giorno. La contraccezione maschile è più accessibile e più facile da usare di quella femminile, provoca meno problemi, eppure l’attenzione di tutti resta concentrata sulle donne che subiscono – volenti o nolenti – tutte le conseguenze dei rapporti non protetti: gravidanza, parto o aborto. Elencando queste e altre ragioni con uno stile semplice, chiaro e grintoso, Blair punta i riflettori su un paradosso fondamentale, che rende difficile continuare a negare il peso che il patriarcato continua ad avere nel mondo attuale, anche nei paesi più ricchi.

(Internazionale, numero 1553, pag. 82, 8/14 marzo 2024)

di Guido Caldiron

Un percorso di letture alla vigilia delle elezioni presidenziali che si svolgono nel Paese dal 15 al 17 marzo. Analisi e letture dell’«era Putin», tra «generazione Z», affari e repressione. E inedite forme di resistenza. «Putinstan» di Giorgio Fornoni (Prefazione di Milena Gabanelli), per Chiarelettere, «I figli di Putin» di Ian Garner, per Linkiesta Books. Maria Chiara Franceschelli e Federico Varese raccontano repressione e opposizione a Mosca nel loro libro edito da Altraeconomia

«Il mondo è una foresta che brucia, con qualche persona minuscola che cerca di dominare le fiamme, mentre dall’alto cala ancora più orrore». Malgrado a questa immagine funesta faccia seguito un appello a non arrendersi all’oscurantismo e alla tirannia, le parole di Katja Martynova, tra le animatrici della rivista Doxa nata nel 2017 tra gli studenti e i ricercatori del campus moscovita dell’Hse, raccolte da Maria Chiara Franceschelli e Federico Varese in La Russia che si ribella (Altraeconomia, pp. 118, euro 12), non potrebbero suonare più adatte a descrivere il clima cupo che regna nel Paese. Questo, mentre Mosca si prepara alle elezioni presidenziali, in programma questa settimana, da venerdì a domenica, destinate a confermare il potere ventennale di Vladimir Putin e dopo due anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina che ha segnato anche l’avvio di un’ulteriore drammatica stretta alle libertà e ai diritti civili culminata con la morte in prigione di Aleksej Navalny.

Difficile semplificareo schematizzare, anche in assenza di affidabili indagini di carattere sociologico o demoscopico, la realtà di uno dei Paesi più estesi del mondo, che vanta comunque oltre 143 milioni di abitanti e rappresenta, malgrado le spinte all’uniformazione culturale che arrivano dalla Chiesa ortodossa come dal Cremlino, almeno in parte ancora oggi un crogiolo di culture e popoli. Ciò che però è possibile abbozzare, grazie ad alcune opere di recente pubblicazione, è il ritratto di cosa la Russia putiniana sia diventata, o sia in procinto di diventare, all’ombra di quell’intreccio di interessi economici, ultranazionalismo, repressione e rinnovati istinti imperiali, e bellicisti, che hanno caratterizzato il pieno approdo di tale società all’era post-sovietica.

La prima raccolta di istantanee ci è fornita da Giorgio Fornoni, da tempo collaboratore della trasmissione televisiva Report, che ha riunito in Putinstan (Prefazione di Milena Gabanelli, Chiarelettere, pp. 284, euro 19,50) i reportage e le inchieste che ha dedicato fin qui alla Russia proprio nell’intento di aiutarci a capire il presente, e forse il futuro, perlomeno prossimo, del grande Paese.

«Difficile capire i missili sulle città ucraine senza essere stati tra le macerie di Grozny nel 2000, senza aver vissuto la gioia dei giovani nella rivolta arancione in piazza Maidan nel 2014, senza aver conosciuto l’onestà intellettuale e l’integrità di una donna coraggiosa come Anna Politkovskaya, che ho incontrato varie volte nella redazione della Novaja Gazeta», sottolinea Fornoni, ricordando la coraggiosa cronista uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006, giorno del compleanno di Putin, probabilmente per aver denunciato proprio la deriva violenta e nazionalista di cui il presidente è l’emblema, oltre ai crimini di guerra di cui i russi si sono macchiati nel Caucaso.

Non a caso, Putinstan sceglie di raccontare quella che non esita a definire come la realtà di «uno Stato canaglia» lungo due traiettorie che finiscono per convergere in più punti. Da un lato ci sono gli affari e gli interessi legati al gruppo di potere di cui Putin è espressione, a cominciare dal controllo su Gazprom e gli altri colossi russi dell’energia, spesso frutto del modo in cui «l’economia di mercato» sbarcò nel Paese dopo il crollo dell’Urss sotto l’egida del clan Eltsin – «Putin non è un uomo del Kgb o dell’Fsb come si ritiene all’estero, ma è un uomo della famiglia Eltsin», spiega uno degli interlocutori russi di Fornoni. Dall’altro, le stesse mani che controllano saldamente l’economia, fino a far coincidere gli interessi personali con quelli dello Stato, sono spesso sporche di sangue.

L’inviato di Report identifica diversi elementi in tal senso: da quello che chiama «il calvario ceceno», dove Mosca ha condotto per più di 15 anni una guerra brutale all’insegna della «terra bruciata»; alla memoria non assunta del Gulag e dei crimini di Stato perpetrati sia in epoca staliniana che in seguito, l’ultimo tassello in tal senso è stata la messa al bando dell’associazione Memorial che era stata fondata da Andrej Sacharov; dal modo in cui la pena di morte, sospesa ufficialmente nel 1996, continua di fatto ad essere applicata nelle carceri russe dove «speciali squadre della morte» si occupano di «giustiziare» criminali ma anche oppositori politici (difficile non pensare al già citato caso di Navalny); all’attacco costante ai giornalisti indipendenti, che Fornoni, dopo averne incontrati alcuni, spesso in seguito messi a tacere dal regime, definisce «in prima linea» per il semplice fatto di rappresentare spesso i rari volti noti della critica al potere, un esercizio così raro che oggi a Mosca può costare la vita.

Dove si arresta l’analisi del libro di Fornoni, prende avvio la ricerca dello storico britannico Ian Garner che ne I figli di Putin (Traduzione di Anna Zafesova, Linkiesta Books, pp. 314, euro 22) sembra tirare le somme del clima che si è andato costruendo nel Paese nel corso dell’ultimo ventennio e che ha fatto da retroterra ideologico alla guerra in Ucraina. Così, l’«indagine sul nuovo fascismo russo» di Garner si sviluppa proprio intorno alle retrovie dell’invasione del 2022: quella in cui si è affermata la «generazione Z».

«La Russia – precisa Garner – è stata sommersa da simboli di mascolinità, religiosità e nazionalità che sono stati creati ad arte man mano che la guerra sfuggiva di mano ai militari. Immagini attinte dai vari passati della nazione – sovietico-religioso-zarista – vengono ricamate sulle giubbe dei soldati, sventolate dalle automobili, e appiccicate alle finestre delle aule scolastiche. La Z, il simbolo governativo della guerra, è ovunque. La televisione trasmette parate militari e manifestazioni “spontanee” a favore della guerra. E in Internet c’è un profluvio di meme, filmati e slogan che inneggiano alla gloria militare passata e presente della Russia zarista, sovietica, santa o putinista».

È per questa via che nel periodo che intercorre tra la prima elezione di Putin (2000) e la guerra a Kiev (2022), «partendo dai margini del Cremlino» e della politica, alcuni ideologi sono stati promossi al centro del dibattito nazionale come interpreti di potenti narrazioni fasciste. Facile pensare, al riguardo, a figure come quella di Aleksandr Dugin, teorico dell’estrema destra spesso ospite anche del nostro Paese. Descrivendo tappa per tappa dapprima la crescita dei gruppi fascisti nella società russa e poi il loro progressivo recupero, o almeno le loro idee, da parte dell’establishment putiniano, mentre lo scenario mutava, passando dagli spalti degli stadi ai social network, Garner racconta la progressiva militarizzazione della cultura giovanile e quella sorta di «nazionalizzazione delle masse» che si è andata operando in un Paese che, smarrite le promesse del futuro, sembra essersi rifugiato in una costante evocazione del proprio passato immaginario.

Il fatto che la Russia di Putin – e come si è visto fin qui non solo in virtù dei noti legami con l’estrema destra europea e internazionale, da Trump a Le Pen, passando per Salvini -, si sia trasformata in un simbolo della capacità delle culture reazionarie di «farsi Stato», non deve far però credere che non siano attive nel Paese forme di resistenza o di opposizione politica. Anche senza dover tornare ad evocare i nomi di Politkovskaja e Navalny, figure per altro tra loro molto differenti, proprio «contro» questa violenta deriva è attivo da tempo più che un vero movimento, molte e diverse forme di mobilitazione. In La Russia che si ribella, Maria Chiara Franceschelli e Federico Varese descrivono a un tempo le forme che hanno assunto le proteste e la repressione nel corso dei vent’anni di potere di Putin.

Se la violenza della repressione e i numerosi omicidi politici di oppositori hanno impedito che si sviluppassero strutture di massa in grado di opporsi al potere, proprio le proteste spontanee con cui decine di migliaia di russi si sono opposti due anni or sono all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, segnalano come malgrado la brutalità del potere in molti siano ancora pronti perlomeno a cercare di far sentire la propria opinione critica. Franceschelli e Varese scelgono così di dar voce a cinque protagonisti di questa parte della società russa che non intende arrendersi né a Putin né alla guerra. Anche a costo, come già ricordato a proposito di alcuni noti volti dell’opposizione, di mettere in gioco molto di sé, se non davvero tutto. Ljudmila, Iann, Grigorij, Ivan e Katia, rappresentano generazioni, ambienti sociali, culture tra loro anche molto differenti: a unirli è sia la determinazione ad agire che la ricerca di forme di protesta che possano talvolta essere utilizzate anche individualmente, o comunque sottraendosi al controllo soffocante del potere.

Anzianeche, sopravvissute alla Seconda guerra mondiale, negano con tutte le loro forze l’utilizzo retorico della «Grande guerra patriottica» per giustificare l’invasione dell’Ucraina da parte della propaganda putiniana. Giovani universitarie che raccontano come le autorità abbiano messo a tacere anche le denunce di molestie avanzate dalle studentesse. Attivisti che non esitano a ritenere che «l’azione diretta» sia l’unica forma per opporsi a Putin, ma che sanno anche come solo l’esilio può permettergli di salvare la propria vita.

Nel racconto corale che prende corpo nelle pagine di La Russia che si ribella, che si chiude con un’utile «Cronologia dell’opposizione e della repressione 2000-2024» e un «Glossario della resistenza», c’è spazio anche per un pope di un piccolo villaggio della regione di Kostroma, «il primo e sino a ora unico esponente della Chiesa ortodossa a essere stato condannato per un sermone» contro la guerra in Ucraina. Questo, mentre il Patriarca di Mosca Cirillo è da sempre uno dei più validi alleati di Putin. Non tutto, forse, è perduto. Del resto, come racconta Grigorij, un docente dell’Università di Mosca che ora vive negli Stati Uniti: «In Russia c’è un modo di dire: prima dell’alba c’è il buio peggiore. Ora è molto scuro».

(il manifesto,12 marzo 2024)

di Franca Fortunato

Sarajevo 1992, Gaza 2024. Una città e una Striscia sotto assedio, bombardate e ridotte alla fame. Priscilla Morris nel suo romanzo di esordio “Le farfalle di Sarajevo” racconta il primo anno di assedio della città, il peggiore in termini di morti e distruzione. Lo fa ispirandosi alla storia del prozio, un pittore paesaggista che decise di restare a Sarajevo durante l’assedio. Lo fa attraverso i diari del padre che salvò i suoceri dal loro appartamento bombardato. Lo fa attraverso i racconti di vita quotidiana di amici, parenti e conoscenti. Lo fa con lo sguardo di una donna estranea alla logica della guerra, di amico e nemico, raccontando la vita, la resistenza quotidiana di chi come Zora, la protagonista, tra “combattere e morire” sceglie di “vivere”, mantenendo vivo il desiderio di continuare a dipingere, lei che ha sempre dipinto la sua Sarajevo, i suoi monti e gole, fiumi e foreste, moschee e chiese, e principalmente i suoi ponti ottomani «simbolo dell’unione dei popoli, incontro tra Oriente e Occidente». Zora racconta delle manifestazioni per la pace e dei “cecchini” che sparano addosso ai manifestanti «che portavano candele, cantavano canzoni di pace» e sugli striscioni avevano scritto «Sarajevo, mio amore», «Dite di no al nazionalismo, vogliamo la pace». Lei, serba, innamorata della sua città, vuole continuare a vivere insieme con musulmani e croati, salvando la sua umanità e quella della sua città che «è stata sempre esaltata come un modello di tolleranza». Vuole mantenere le relazioni con i vicini nel suo palazzone di dieci piani, dove musulmani, serbi e croati convivono in amicizia da sempre. Sarajevo assediata, privata dell’acqua, dell’elettricità, delle linee telefoniche, ovunque posti di blocco, ferrovia bombardata, aeroporto bloccato, strade in uscita barricate, è una città isolata dal resto del mondo. La sua gente è intrappolata, come oggi i palestinesi nella Striscia di Gaza dove l’unica scelta è tra morire di fame e di malattie o sotto i bombardamenti. A Sarajevo sparano alle persone in fila per il pane, a Gaza mentre lottano per un sacco di farina. A Sarajevo arrivano gli aiuti umanitari, a Gaza vengono bloccati e pochi «cadono dal cielo». Bombardamenti sventrano case, palazzi, bruciano la biblioteca nazionale e universitaria dove Zora dipinge e insegna. «Una catena umana» cerca di salvare più libri possibili mentre nell’aria volano «farfalle nere», «frammenti bruciati di poesia e arte che si incastrano nei capelli delle persone». Nell’incendio bruciano i quadri di Zora che nella pittura trova «rifugio che la conserva sana di mente». Dipinge sulle pareti del suo appartamento, dà lezione a Una, bimba di otto anni, fino a quando una bomba non l’ucciderà e organizza, con i suoi studenti, nel palazzo squarciato dalle esplosioni, una mostra d’arte mentre le scale del condominio sostituiscono i caffè, i parchi e i bar dove incontrarsi. Zora e i suoi vicini si sostengono a vicenda, dividono il poco cibo che hanno e passano le giornate del rigido inverno intorno alla sua stufa, unica del palazzo, e qui cucinano, mangiano, stanno seduti, parlano e a volte suonano la chitarra, cantano e ballano. Mirsad, il musulmano, racconta storie popolari e tiene aperta l’unica libreria esistente, dove «dà in prestito sulla fiducia i libri che gli sono rimasti in negozio e spesso le persone si fermano a parlare di quello che hanno letto, sedendosi in cerchio sugli sgabelli, come se tutto fosse normale». Zora vede il suo mondo sgretolarsi ma lei, lontano dalla sua Sarajevo, riprenderà a dipingere come prima perché «l’arte sconfigge la distruzione della guerra». La sua Sarajevo non esiste più, Gaza non esiste più. Chi salverà i palestinesi dalla catastrofe umanitaria?

(Quotidiano del Sud, Rubrica Io donna, 9 marzo 2024)

di Farian Sabahi

Di questi tempi l’Iran è di moda, e per questo motivo c’è chi si imbarca in progetti editoriali scrivendo di un Paese complesso, in cui non hanno mai messo piede e di cui non hanno competenze. Ma ci sono libri che, al contrario, sono frutto di un serio lavoro di ricerca e sono una valida lettura di approfondimento anche per gli specialisti di Iran e Medio Oriente.

Il primo si intitola Ero roccia ora sono montagna. La mia battaglia per la libertà delle donne in Iran e nel mondo, lo ha scritto l’alpinista professionista iraniana Nasim Eshqi con l’antropologa e regista Francesca Borghetti (Garzanti, pp. 170, euro 18). Come un fiore che sboccia nel deserto, la determinata Nasim è riuscita a perseguire i propri sogni e ad arrampicare dapprima in Iran e poi in altri Paesi, trasformando la passione per la montagna in un lavoro, riuscendo a mantenersi insegnando ad altre donne come affrontare la parete di roccia. Un libro appassionante, una lettura scorrevole, scritto quando ormai Nasim si era trasferita in Italia. Il documentario Climbing Iran (disponibile su RaiPlay) era invece stato girato da Francesca Borghetti quando Nasim viveva ancora a Teheran e cerca di conciliare da una parte il desiderio dell’autrice di comprendere l’Iran e, dall’altra, di riprendere l’atleta senza metterla in pericolo. Si segnala anche il podcast Nasim, Iran verticale del 2022.

Altrettanto intrigante è il diario di viaggio della motociclista britannica Lois Pryce che nel 2013 e nel 2014 ha compiuto due viaggi in solitaria dell’Iran con la sua Yamaha da cross. Nel libro Un viaggio rivoluzionario. Il vero Iran, in motocicletta (traduzione di Marina Cianferoni, pp. 240, euro 22), Lois racconta il suo primo viaggio: i timori, l’accoglienza calorosa, l’autonomia di un viaggio in moto ma anche la vulnerabilità di una donna che viaggia da sola per migliaia di chilometri. Un libro ricco di emozioni, al tempo stesso frutto di uno studio approfondito sulla storia e sulla cultura di un paese millenario, in cui si percepisce il registro di scrittura della giornalista che nel 2003 ha lasciato la Bbc di Londra per fare il giro del mondo in moto. A dare alle stampe il volume in italiano è La Mala Suerte Ediciones, una piccola casa editrice spagnola in Asturia, specializzata in libri che ruotano intorno alla storia della motocicletta.

Per un’analisi puntuale delle proteste innescate dalla morte della ventiduenne curda Mahsa Amini il 16 settembre 2022, si ricorda il volume Iran. Il tempo delle donne (pp. 172, euro 17,50) di Luciana Borsatti che a Teheran ha trascorso due anni come corrispondente dell’agenzia Ansa. Nulla è semplice quando si parla di Iran, afferma la giornalista, che ripercorre la cronaca delle proteste per soffermarsi sulla rivoluzione della Generazione Z, sul dialogo impossibile tra la leadership iraniana e la piazza, sulle divisioni della diaspora, sulla grande macchina dei social media e sugli scenari possibili. Arricchito da diverse testimonianze, il libro è dedicato al movimento Donna vita libertà e si apre con la prefazione dell’inviata di Rai3 Lucia Goracci.

Sempre sul tema dei diritti, nel saggio Iran, donne e rivolte (Scholé, pp. 160, euro 14) l’antropologa Sara Hejazi scrive che «districarsi per comprendere la natura profonda delle proteste in atto oggi è praticamente impossibile». Partendo dallo slogan Donna vita libertà, la studiosa italo-iraniana osserva come nella Repubblica islamica si registri il tasso di fertilità più basso del Medio Oriente

(1,3 figli a donna) e sempre meno giovani decidano di sposarsi. Dati di fatto, questi, che si spiegano con le contaminazioni con l’Occidente, grazie ai social media e ai parenti nella diaspora, ma anche con l’istruzione femminile diffusa, pure a livello universitario e tra le ragazze dei ceti sociali più tradizionali e religiosi, a cui lo Stato islamico ha permesso di ottenere il consenso delle famiglie per lavorare e guadagnare, entrando così a pieno titolo nella sfera pubblica.

(il manifesto, 7 marzo 2024)

di Fiorella Fumagalli

A Milano abita da oltre vent’anni nel quartiere Isola, che considera un osservatorio ideale per i suoi studi di politiche urbane. Lucia Tozzi, saggista indipendente originaria di Napoli, incontra il pubblico sabato 24 (ore 18.00) alla Libreria delle donne insieme a Maria Castiglioni, psicologa attiva nei gruppi di mutuo aiuto. Al centro della riflessione il tema “Com’è bella la città!”, basato sugli ultimi due libri di Lucia Tozzi. L’invenzione di Milano. Culto della comunicazione e politiche urbane (“Rasoi” Cronopio, Napoli) e Le nuove recinzioni (Carocci, Roma), che raccoglie tre scritti: il suo riguarda la finanziarizzazione dell’abitare sociale a Milano; gli altri, di Stefano Portelli e Luca Rossomando, vertono sul “furto” dell’edilizia calmierata a Roma e i Quartieri Spagnoli di Napoli al tempo del turismo di massa. L’analisi dell’autrice colma un vuoto di pensiero critico: che cosa c’è dietro il modello Milano, la città “che non si ferma mai”? La risposta non risparmia la nostra città alla pari di New York, Hong Hong e Lagos: «Le grandi metropoli globali si assomigliano un po’ tutte, stessi problemi e stessi vizi», perché «in competizione tra loro, cercano di attirare chi viene da fuori ma, forse, hanno smesso di pensare alle esigenze di chi le città le vive».

L’immagine splendente assunta da Milano con l’Expo 2015, ragiona l’autrice, non corrisponde a una trasformazione vera, ma è l’effetto di una campagna di marketing di successo «ottenuto spostando le risorse materiali e intellettuali destinate alla produzione di cultura, ricerca, servizi di welfare verso la costruzione di una facciata, la metropoli globale del lusso». Chiusa ai giovani e con affitti alle stelle, aria irrespirabile e periferie consumate, la città della “disuguaglianza programmata” si dovrebbe risvegliare dalla fiaba disneyana del benessere diffuso: «Come avvenne agli albori del capitalismo, quando signori e nobili recintarono terre e beni comuni per accumulare la rendita, oggi gli imprenditori locali e le élite che possiedono la maggior parte della ricchezza mondiale ambiscono ad appropriarsi di tutto».

(la Repubblica, TuttoMilano, 22 febbraio 2024)

di Donatella Borghesi

La scossa emotiva che è seguita al femminicidio di Giulia Cecchettin ha segnato un cambiamento di clima: che sia arrivato il momento di ascoltarsi, uomini e donne? Gli uomini hanno cominciato a parlare di sé, a interrogarsi sul patriarcato – a volte sinceri, a volte no, spesso a sproposito, “a schiovere”, come direbbe Erri De Luca – ma chissà se ascolteranno la voce delle donne. Sicuramente è il momento giusto per chiedersi quello che si ripete da tempo la filosofa Annarosa Buttarelli: «Per quale ragione le pensatrici di tutti i tempi non sono state ascoltate, né dai filosofi accademici né dalla cultura corrente, nonostante abbiano indagato bene e male con esiti sorprendenti?»

Proprio al bene e al male – con la minuscola, attenzione – è dedicato un saggio-manifesto appena uscito, dal titolo Bene e male sottosopra, la rivoluzione delle filosofe (Tlon editore), che sembra rispondere a un’ispirazione quasi profetica, e della profezia ha l’andamento acceso e fortemente etico. Formatasi nel pensiero della differenza sessuale, sostenitrice della “presa di autorevolezza” (il suo Sovrane, l’autorità femminile al governo ha avuto più edizioni) e fondatrice della Scuola di alta formazione per donne di governo, Annarosa Buttarelli ha sentito l’urgenza di scrivere queste pagine proprio sotto la spinta emotiva di troppi femminicidi avvenuti a pochi giorni di distanza uno dall’altro. «Dobbiamo pensare l’impensato, se desideriamo uscire dall’agonia in cui il mondo è precipitato». Il suo percorso – senza dimenticare gli echi di Platone, Sant’Agostino, Spinoza – segue una genealogia femminile non cronologica, ma di desiderio, mente e cuore insieme. A cominciare da Eva (proprio lei, la prima donna), e poi Simone Weil, Hannah Arendt, María Zambrano, Carla Lonzi, Françoise Dolto, infine scrittrici come Flannery O’Connor e Iris Murdoch, tutte voci di un “sottosopra” filosofico che individua nel pensiero antitetico, duale, il responsabile della rovinosa crisi attuale della civiltà europea-occidentale.

Cominciando dalle origini, dall’Antico Testamento. Ricorrendo a un testo importante della mistica ebraica, Il male primordiale nella Qabbalah di Moshe Idel (Adelphi), Buttarelli smonta la simmetria “primordiale” tra il bene e il male, che fa da contrappunto all’altra simmetria della nostra cultura, quella maschile/femminile. Si riteneva che il male anticipasse il bene, cioè fosse emanato per primo, e quindi secondo la Qabbalah dalle prime manifestazioni divine, dalle sefirah. «Ho imparato finalmente che Pensiero, Sapienza e Discernimento sono attributi del male femminile», scrive Buttarelli, «sono attributi di Eva, colei che ha spaventato l’umanità perché ha saputo discernere il bene dal male, ha saputo insegnare a fare le differenze: era la Madre Pensatrice. Mi pare molto interessante sapere che tentare di spezzare l’Uno, come capita di fare a chi osserva con coraggio e lucidamente la realtà “inferiore” terrena, è stato inteso come “male” che spezza il sogno di unione assoluta, radicato nell’antropologia maschile». Trovo echi della necessità di questa rottura anche nell’analisi che ha fatto Stefano Levi della Torre in Dio, edito da Bollati Boringhieri. «La Bibbia configura un Dio che non ha responsabilità solo del bene, ma anche del male. Dio è concepito come vivente, dignitosamente non scarica solo su altri viventi, umani o demoniaci, la responsabilità del male, ma afferma la propria responsabilità sulla tensione tra bene e male che è inerente alla vita. Ciò si riflette anche nella sorprendente invocazione della preghiera ebraica e poi cristiana del Padre nostro: non indurci in tentazione, che attribuisce a Dio attitudini tipicamente demoniache».

Ma torniamo al lavoro di Annarosa Buttarelli, che riparte da Simone Weil, la ragazza ebrea che stando dalla parte degli ultimi si è consumata facendosi “campo di battaglia” (come farà anche Etty Hillesum nel campo di concentramento). «Non si può sapere ciò che un uomo ha in mente quando pronuncia una certa parola (Dio, libertà, progresso…). Il bene che c’è nella sua anima lo si può giudicare solo mediante il bene che è nei suoi atti, nell’espressione di pensieri originali», scrive Simone Weil. È l’inizio di una metafisica sperimentale o meglio sperimentante, che svilupperà soprattutto la filosofa spagnola María Zambrano. Buttarelli sottolinea come Simone Weil abbia anche una dimensione soprannaturale e inappropriabile del bene: «Dio è il Bene. Non è una cosa, né una persona, né un pensiero. Tuttavia, per afferrarlo, dobbiamo concepirlo come una cosa, una persona, un pensiero». E molto precisa è la sua visione del male: è l’attaccamento del desiderio alle cose terrestri, è la mancanza del limite, la dismisura, l’avidità di impossessarsi di tutto il peccato originale che perseguita la condizione umana.