di Franca Fortunato

La storia delle donne è fatta da tante vite “oscure”, “sconosciute”, come le chiama Virginia Woolf, fino a quando qualcuna/o dal buio del tempo, che tutto rimuove e conserva, non le riporta alla luce. È quello che ha fatto Emilio Grimaldi con il suo ultimo romanzo, Una rosa per Teresina (Officine Editoriali da Cleto, 2022), liberamente ispirato alla storia vera di una donna calabrese, portata via alla sua creatura e rinchiusa in manicomio. Il libro è nato grazie al nipote di Teresina che negli anni ha raccolto «notizie, documenti, visitato archivi storici» e ha consegnato tutto all’autore perché scrivesse la storia della nonna, del nonno e di sua madre Iolanda, la quale ha ignorato la vicenda di sua madre fino all’età di settant’anni. «Quanto stupore e quanta rabbia – scrive il nipote – abbiamo provato nel leggere la cartella clinica di nonna Teresina!». Il libro, in un intreccio storico della Calabria e dell’Italia tra fine Ottocento e primi anni del Novecento, ricostruisce la storia di Teresina Lucà e di Eugenio Gimigliano, suo compagno di vita, appartenente ad una delle famiglie più ricche e nobili di Belcastro. Lei giovane donna dagli «occhi verdi come il mare» viene da una famiglia benestante di Petilia Policastro. Resta incinta quando ancora non è sposata e non lo sarà in seguito, conviveranno con l’approvazione delle rispettive famiglie. Teresina segue il suo compagno e padre dell’unica sua figlia, Iolanda, nei vari trasferimenti come cancelliere tra la Pretura di Catanzaro, Petilia e Gasperina, fino a quando, in piena Prima guerra mondiale, ancora giovane, egli si ammala e muore. È con la vedovanza che Teresina, come tante altre infelici che incontrerà nel manicomio di Girifalco, avrà la sventura di sperimentare la psichiatria di allora, divenuta strumento di controllo da parte degli uomini del corpo e della vita delle donne. Garante di un “ordine sociale” che espelle, internandoli nei manicomi, donne e uomini che non rientrano pienamente nella “norma”. Non è una donna “normale”, anzi fa scandalo, una vedova sola con una figlia piccola che porta il suo cognome e non quello del padre; fa scandalo una donna che ha scelto di vivere in un hotel, che veste elegante, che vive con i soldi che le ha lasciato il suo compagno, che lascia il lavoro in una sartoria perché non vuole «cucire divise per la guerra». Dicerie, invidie, malelingue la denunciano ai tutori della “morale” e lei, incredula e ignara, si ritrova rinchiusa in manicomio per «indebolimento mentale». Invano grida di stare bene e di volere solo tornare da sua figlia, che ha affidato a un parente. Non viene ascoltata, non viene creduta da chi – medici, sindaci, direttori dei manicomi, prefetti – ha il potere di chiuderla in manicomio sostenuti da pseudo-teorie psichiatriche lombrosiane intrise di pregiudizi, sessismo e odio verso le donne. Uscirà dal manicomio quattro anni dopo chiusa in una bara, morta col nome della figlia sulle labbra. Aveva solo quarantun anni. Una storia triste, una verità tragica, e una figlia che era cresciuta pensando che la madre l’avesse abbandonata e il padre non riconosciuta. La storia, nonostante tutto, ha un lieto fine. Certo Teresina non potrà mai avere indietro la sua vita, la verità non può cancellare l’ingiustizia subita, il dolore inflitto a lei e alla figlia, ma resta la consolazione di una figlia che ha potuto ricongiungersi alla madre e riconoscersi in quel padre che morendo non si era dimenticata di lei. Una rosa per Teresina «non è un libro che chiede giustizia» ma fa giustizia, rende giustizia alla verità, a una donna, a una madre sottratta alla propria figlia.

(Il Quotidiano del Sud, 17 settembre 2022)

di Luciana Tavernini

Incontriamo María Milagros Rivera Garretas in occasione della traduzione del suo libro Il piacere femminile è clitorideo. L’autrice, docente emerita dell’Università di Barcellona, vi ha fondato con altre nel 1982 Duoda – Centro di ricerca di donne e, nel 2021 a Cáceres, Dhuoda • Amor • Sentir • Mujeres • Placer • Mística • Naturaleza • Seguir naciendo. Svolge un costante lavoro di scambio tra femministe della differenza italiane e spagnole. Ha tradotto con Ana Mañeru Mendez tutte le poesie di Emily Dickinson, di cui ha scritto una biografia per giovani.

La scrittura del tuo libro è trascinante come l’acqua di un torrente e conduce in un percorso inaspettato, a volte a spirale. Riconnetti, anche attraverso l’etimologia delle parole, la ricchezza delle tue conoscenze di storia, arte, letteratura, mitologia, filosofia, medicina, senza che l’erudizione sia esibita. Ho avuto la sensazione di accompagnarti mentre procedevi nelle tue scoperte e, rileggendo, trovavo sempre qualcosa di nuovo. È un libro da studiare, soprattutto in gruppo, per la molteplicità degli aspetti proposti.

Come è nato questo tuo modo di scrivere, che chiami “l’intelligenza, l’intendimento e metodo della lingua materna”?

La scrittura ha trascinato anche me. Prima di scrivere non ho letto testi particolari, non ho cercato documenti, non ho stabilito percorsi e collegamenti, non ho costruito un indice provvisorio. Ho lavorato su quello che mi veniva in mente, seguendo il filo del pensiero come si andava dipanando. Poi ho controllato le fonti e i dati perché, essendo storica del Medioevo, non potevo prescinderne. La scrittura stessa ha trasformato me e mi ha trasportato: transport è un’espressione che Emily Dickinson usa nella sua poesia per riferirsi all’orgasmo clitorideo. Le parole che sentiamo vere, quelle che danno piacere, hanno la capacità di trasportare anche te nella scrittura perché ti guidano e ti portano, ti danno l’orgasmo della parola giusta.

Il momento più importante per me è stato quando ho trovato il filo del primo paragrafo, quello più importante in un libro. Lì mi è venuta l’espressione equivocarse de orgasmo. Sbagliare orgasmo è quello che è successo a me. Certo, il piacere femminile lo conoscevo bene, ma negli anni ’70 non riuscivo a mettere in connessione il piacere che io avevo sempre sperimentato con quello che mi si diceva essere il piacere della vita adulta che chiamano sessualità.

Una volta capita questa espressione mi è venuto da ridere, mi sono rivista giovane leggere Carla Lonzi, La donna clitoridea e la donna vaginale: le donne di allora non volevano di nuovo essere divise. Quello che proponeva Carla Lonzi sembrava una falsa alternativa.

La mia è scrittura dell’esperienza ispirata dal piacere per questo è una scrittura trascinante.

Da che cosa hai dovuto liberarti e che relazioni ti hanno aiutato a scrivere il libro?

Mi sono dovuta liberare dalla violenza ermeneutica universitaria. Io sono ‘universitaria’ dalla nascita, nella mia famiglia – padre, madre, zie e loro antenati – si è sempre parlato di università come di una cosa vicina, interessante e importante. Sapevo che soffrivo di qualcosa che era lì ma non dipendeva da me. Ho preso coscienza molto tardi della differenza che c’è tra il piacere di conoscere, di vivere, di scrivere, e invece imparare il sapere maschile come piacere universale, adatto anche per le donne. Nel 2019, quando ho scritto la biografia Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que no son de este mundo, il nodo si è sciolto in me: ero sottomessa a una violenza grande che poteva essere nominata. Ho legato la violenza ermeneutica universitaria alla difficoltà di sentire piacere incontrata nelle università in diversi paesi e in molti anni.

La prima volta che ne ho parlato in pubblico è stata con un gruppo di professori e professoresse dell’Università di Barcellona. Io parlavo con paura, tentennando perché era il luogo più difficile: invece ha funzionato.

In questo percorso mi hanno accompagnato la memoria, i ricordi, la presenza – non più viva, ma vivente in me – di mia madre. Ho avuto un bel rapporto con lei da bambina e da adolescente, poi non più per molti anni, in cui si sono alternati momenti di distanza e di vicinanza. Ci assomigliamo moltissimo. Lei insegnava con la lingua materna greco classico nei licei e, prima della guerra civile, all’università. Scrivendo questo libro, attraverso i ricordi di gesti e insegnamenti di lei, ho capito cose che allora non capivo bene.

Mi ha aiutato molto anche la relazione con Barbara Verzini, che stava scrivendo La madre nel mare. L’enigma di Tiamat. Non sapevamo ancora della pandemia ed è iniziata una relazione settimanale telefonica che persiste ancor oggi. È una grazia. Non abbiamo come per il libro né indice, né ordine del giorno, né obiettivi. È una condivisione come facciamo noi donne nella pratica delle relazioni.

Il piacere femminile è clitorideo è un titolo forte che alcune hanno sentito disturbante come se volesse riprendere una questione, partita dalle riflessioni di Carla Lonzi cinquant’anni fa e quindi data per conclusa. Alcune lo hanno sentito come impudico e provocatorio, soprattutto quelle che si ‘confondono di orgasmo’ fino a sentire quasi un rifiuto a leggere il libro, come ci hanno riferito in un gruppo di discussione. Altre l’hanno sentito come un’affermazione liberante.

A noi sembra che tu ci faccia fare un passo avanti. Che cosa c’è di diverso rispetto a Carla Lonzi e perché hai voluto questo titolo?

L’ho voluto fortemente perché non ho mai dimenticato Carla Lonzi. Il libro parte da lei e dalla mia esperienza del suo scritto, ma non parla di lei. Ho letto La donna clitoridea e la donna vaginale nel 1972 e ha prodotto in me un impatto fortissimo ma non sono riuscita in quel momento ad arrivare fino in fondo. Il piacere femminile è clitorideo è diverso perché non è un libro di teoria, di filosofia e neppure di politica. Il libro non fa pensiero del pensiero, è pensiero dell’esperienza, come quello di Teresa d’Avila, di cui sono lettrice sin da bambina. Lei diceva: «Non dirò niente che non abbia sperimentato molto». È un libro della vita come quelli di tante mistiche, senza pretendere di paragonarmi a loro. Tenta di entrare nel mistero del piacere clitorideo, il mistero non si dà mai per concluso.

Sul rifiuto di alcune per il titolo credo che vi sia un grande dolore nello sbagliare piacere, non è questione di presa di coscienza. È un dolore senza parole, almeno lo è stato nella mia esperienza e in quella di molte donne che conosco. Ho sentito questo rifiuto nel 1972, non è stato un rifiuto della verità del testo che è rimasta viva in me, ma ho provato rifiuto del dolore che mi faceva sentire e che non aveva un nome. Ho voluto questo titolo perché, se non si sbaglia orgasmo, c’è solo piacere. Il titolo è chiaro e semplice e dice quello che il libro è, non ha altra pretesa. Non va contro, non entra in controversia. È interessante che Kiki Bauer, la disegnatrice tedesca che vive a New York, abbia fatto la copertina interpretando il senso schietto del titolo: solo colore e scritto.

Nella nostra esperienza i nomi e l’insistenza su di essi possono farci credere nell’esistenza di cose che non ci sono: la vagina è un esempio molto potente. Nel libro dati la sua prima nominazione e denunci come successivamente l’orgasmo vaginale sia stata la manovra più perversa della politica sessuale sostenuta dalla medicina scientifica, dalla psichiatria e dalla medicina maschilista. Questo ha portato molte donne a credere che l’orgasmo femminile dipenda dal coito, lasciandosi così spogliare del proprio piacere.

Perché è stato necessario inventare la vagina e l’orgasmo vaginale?

Ci sono state forme di resistenza femminile?

Non avevo mai dubitato dell’esistenza della vagina, fino a quando mi interrogai sul fatto che molte donne colte ancor oggi confondano la vulva con la vagina. Una giovane giornalista in televisione diceva che la clitoride è nell’estremo superiore della vagina. Capisco che non l’abbia mai trovata. Anche internet confonde. Cercando come scrivere senza offendere me e altre donne mi sono chiesta: «Ma la vagina esisteva nel Medioevo?» Non lo ricordavo, pur avendo studiato i trattati di ginecologia come quelli di Trotula, di cui esistono più di 200 manoscritti. Ho letto tanti testi. Ho chiesto a Carmen Caballero dell’università di Granada che aveva pubblicato una ricerca su un libro ebreo di ginecologia. La parola vagina non c’era. Dunque, doveva essere stata inventata. Ma quando? Ci sono dizionari maschili, utili a loro modo, in cui è scritto quando compare per la prima volta una parola in un testo. Ho trovato persino la data, 1641, significativa perché queste manovre perverse della politica sessuale maschile vengono sempre dall’esistenza nella società di molta libertà femminile e non del contrario. Nel 1641 la prepotenza degli universitari (l’inventore era un anatomista dell’università di Padova) è molto grande e loro possono dire cose terribili sulle donne, affermando che sono scientifiche: la caccia alle streghe è vinta dagli stati moderni, anche se terminerà nel ’700. Le streghe avevano una grande forza di massa tra le donne: potevano, di fatto non di diritto, permettere o vietare anche agli uomini di dire perché non sarebbero stati creduti. Ma le streghe non erano più lì. Anche il discorso del metodo di Cartesio è un’altra prova, come spiego nel libro.

Nel Seicento c’è grande forza tra le donne. Basta pensare alla Querela delle donne. La libertà femminile, l’amicizia tra donne, le Preziose, i salotti, sono sentire femminile diventato comune, che fa comunità. Penso che l’invenzione della vagina serva per rafforzare gli uomini nel patriarcato. L’anatomista di Padova scrive che la vagina è fatta «per il comodo scontro virile». Fa ridere quando si traduce il suo pezzo. Le donne clitoridee non sono reattive, si inventano forme di resistenza, ad esempio le frigide (ma non è un nome nostro) hanno resistito, non hanno mai confuso l’orgasmo.

Duoda Recerca de dones: http://www.ub.edu/duoda/

Rivista: http://www.ub.edu/duoda/web/es/revista

Master: http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/

María-Milagros Rivera Garretas: http://www.mariamilagrosrivera.com

Carla Lonzi, La donna clitoridea e la donna vaginale, Rivolta femminile, Milano 1971

María-Milagros Rivera Garretas, Donne in relazione. La rivoluzione del femminismo, Liguori, Napoli 2007, 104 pagine, 12,82 euro, e-book 6,99

María-Milagros Rivera Garretas, Emily Dickinson: Vita d’Amore e Poesia, Vanda Edizioni, Milano 2021, 120 pagine, 13 euro, e-book 8,90

María-Milagros Rivera Garretas, Il piacere femminile è clitorideo, Edizione indipendente, Madrid Verona 2021, 207 pagine, 17,00 euro, e-book 8,00

María-Milagros Rivera Garretas, Nominare il mondo al femminile, Editori Riuniti, Roma 1998, 216 pagine

María-Milagros Rivera Garretas, Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que no son de este mundo, Sabina editorial, Madrid 2019, 236 pagine, 18.00 euro

Barbara Verzini, La madre nel mare. L’enigma di Tiamat, Edizione indipendente, Madrid Verona 2020, 110 pagine, 16,00 euro, e-book 8,00

(Leggendaria n. 154, giugno/luglio 2022, pp. 27-29)

di redazione

«Il mondo stringe» è il bellissimo titolo dell’ultimo numero di “Per amore del mondo”, la rivista online di Diotima, comunità filosofica femminile che ha sede all’Università di Verona. In questa edizione n. 18, i cui articoli sono scaricabili gratuitamente (https://www.diotimafilosofe.it/per-amore-del-mondo/il-mondo-stringe-2022/), l’indice spazia su molti temi, da riflessioni sulla guerra (Insopportabile) alle lezioni del Grande seminario 2021 (L’irrinunciabile), alle trascrizioni degli incontri su Genere e differenza sessuale, alla Questione maschile, all’Invidia delle donne, alla Storia vivente, a Femminismo ed ecologia… impossibile rendere conto di tutto. La chiave è annunciata dal titolo e così introdotta dalla redazione: «Le esperienze legate alla pandemia ci hanno mosse a interrogare a fondo la verità dei bisogni in una tensione che ha a che vedere con un agire giusto e non di giustizia astratta. “Per amore del mondo” ci sentiamo ora richiamate nello spazio del presente […]: il mondo stringe e altresì si stringe, ci stringe. Durante la pandemia abbiamo toccato con mano come gli spazi del nostro quotidiano possano inaspettatamente ridursi, ma non è stata solo questione di spazi materiali. Si è trasformato un sentimento: ci siamo trovate in una situazione di avvicinamento, di intensificazione di relazioni, a essere co-strette, strette in un insieme, a volte troppo. La contiguità, il contagio sono ancora temuti. È stata anche una presa di coscienza diffusa di come il nostro pianeta sia estremamente piccolo e il destino di ognuno interconnesso, in modo quasi imprescindibile. In questo momento storico possiamo vedere le relazioni che si fanno sempre più fitte e intense. […] Il pensiero e le pratiche che si generano sono nutriti da come viviamo questo tempo e le strette del mondo. Che presa? Quali parole? Due aggettivi, ora: irrinunciabile e insopportabile. L’irrinunciabile, «ciò per cui sentiamo che l’esistenza ha un gusto e un valore», come può diventare un elemento politico che trasforma le relazioni con il mondo? Le parole non mancano, così come i passi da compiere. Le abbiamo cercate e trovate davanti allo scoppio di una guerra vicina, alla crisi che ne consegue, alla questione climatica e della salute globale. Un insopportabile, tutto questo, che costringe a patire e pensare per uscire dalle narrazioni già dette, da visioni dicotomiche, e introdurre una trasformazione simbolica del discorso. “Per amore del mondo”, in questa stretta, tra irrinunciabile e insopportabile, di cui il pensiero deve farsi carico, invita a stagliarsi su un orizzonte grande, non eurocentrico, decolonizzante, cercando una conoscenza trasformativa anche e soprattutto nell’agire quotidiano. […] Il mondo co-stringe a un altro sguardo».

(www.libreriadelledonne.it, 8 settembre 2022)

di Franca Fortunato

Il piacere della lettura e l’amore per i libri, per la narrativa in particolare, appartengono alla storia delle donne ma non avevo mai letto, prima dell’ultimo libro di Bianca Pitzorno, Donna con libro. Autoritratto delle mie letture, edito Salani, un’autobiografia scritta attraverso i libri letti, amati, raccontati, criticati, conservati, scambiati, nel corso di una vita, in un continuum materno di madre in figlia, di donna in donna. I molti romanzi che l’hanno accompagnata dall’infanzia alla vecchiaia, che lei elenca, anche se non tutti, riflettono la donna e la scrittrice che è diventata, avendo avuto «la fortuna e il grande privilegio di nascere in una famiglia» allargata di «accanite lettrici di quel genere considerato “inutile” che era la narrativa». Una vita con i libri, tanto che arrivata a quarant’anni era convinta «che per un essere umano leggere è naturale come respirare, come parlare» perché «così era stato» per lei e «per tutte le persone» che conosceva. Sua madre, anche se la sua famiglia era ricca e istruita, era andata a scuola fino a sedici anni, «alla vigilia del matrimonio quando l’Italia era entrata in guerra volle andare comunque in viaggio di nozze a Capri per via di un libro, del quale si era innamorata». Quando si riuniva con le amiche «per giocare a canasta, dopo un po’ finivano per raccontarsi a vicenda i libri che avevano letto» e quando «si riunivano per ricamare, una di loro leggeva a voce alta, come i frati nel refettorio, solo che le signore invece dei testi sacri ascoltavano leggere romanzi profani». Arrivata a 92 anni «leggeva e chiedeva sempre libri nuovi». La nonna materna «leggeva unicamente romanzi e ne possedeva un gran numero». «A ottant’anni, non potendo più vivere da sola, la indussero a trasferirsi in casa della figlia maggiore. Aveva portato con sé soltanto alcuni dei suoi libri che leggeva e rileggeva, in continuazione. Tra questi le opere principali di Grazia Deledda, che ammirava moltissimo perché sarda, perché donna e perché vincitrice del premio Nobel per la Letteratura.» È dai libri di lei che la scrittrice conobbe Deledda. «Leggevo avidamente quei romanzi, ne ero affascinata. Interiorizzai così profondamente quella scrittura, quel mondo arcaico, che quando molti anni dopo cominciai a scrivere i miei primi racconti mi veniva istintivo scriverli “alla Deledda” […]. Dovetti fare un grande sforzo per trovare una mia voce». La madrina di cresima, nubile e femminista, tra le amiche della madre «era quella considerata “speciale”, perché era l’unica che fosse laureata» e i suoi consigli erano per tutte «una sorta di Vangelo». La maestra «leggeva a voce alta gli unici due libri nell’armadio dell’aula: Pinocchio e Cuore. Ce li lesse e rilesse molte volte». Con la compagna di banco divennero amiche per l’amore per gli stessi libri. Nata e cresciuta tra accanite lettrici, lesse tutti i classici della letteratura per ragazze/i per poi passare ai libri per adulte/i. Un piacere, il suo, per la «bellezza del conoscere e partecipare, sia pure astrattamente, ad altre vite», una passione per «la trasmissione nel tempo, nei secoli, di storie esemplari, emozionanti, tristi, divertenti, appassionate». Sentimenti, questi, espressi con il linguaggio dell’amore: “colpo di fulmine”, “passione”, “appassionarsi”, innamorarsi”, “amare”, “amato”, “adorato”. Donna con libro è un libro bello, piacevole e inusuale, i libri prendono vita dalla vita dell’autrice e l’amore e la passione per essi passano di generazione in generazione, come con la piccola Ines, la figlia di cinque anni di mio nipote, i cui occhi, nell’amore tra madre e figlia, si illuminano ad ogni libro ricevuto in dono.

(Il Quotidiano del Sud, 3 settembre 2022)

di Chiara Zamboni

Presento un libro che ha come ragione interna ed intenzione quella di ricostruire gli anni di dibattito e conflitto vissuti da Arcilesbica a partire dal 2016 in Italia. È intitolato Noi le lesbiche. Preferenza femminile e critica al transfemminismo. Le autrici sono Cristina Gramolini, Sabina Zenobi, Flavia Franceschini, Lucia Giansiracusa, Stella Zaltieri Pirola. È edito da Il Dito e la Luna (Milano 2021).

Perché le autrici definiscono il 2016 come un momento di svolta? Perché, scrivono, nel maggio del 2016 è stata approvata la legge sulle unioni civili, frutto di una convergenza tra diverse forze politiche e il movimento gay e lesbico. A loro modo di vedere, il movimento Lgbtq di cui Arcilesbica aveva fatto parte integrante fino a quel momento, si è andato allora frantumando internamente per spinte molteplici. Le differenze tra le diverse componenti sono emerse in modo forte, rendendo impossibile quella che era stata precedentemente una convivenza politica militante e fruttuosa.

Dal libro si può ricostruire che due sono stati i motivi più importanti che hanno portato alla rottura di Arcilesbica nei confronti del movimento Lgbtq.

Il primo e più fondamentale motivo di conflitto è stato la contrapposizione netta sulla questione della maternità surrogata. Arcilesbica si è dichiarata contraria perché la maternità surrogata (o per altri) significa sfruttare il corpo delle donne e ridurre la maternità ad un fatto commerciale di scambio di denaro gestito da aziende private. E anche nel caso la donna che si offre venga soltanto rimborsata, il rimborso risulta di fatto una specie di pagamento indiretto. La maternità surrogata viene vista sullo stesso piano della prostituzione, in quanto è la vendita del corpo della donna per denaro.

Lo scontro sulla maternità surrogata ha attraversato in quegli anni anche Arcilesbica, e deve essere stato molto duro e doloroso se una parte delle iscritte, non d’accordo con la linea maggioritaria, è uscita dall’organizzazione.

Il secondo motivo di conflitto riguarda una tendenza politica e culturale più generale che Arcilesbica critica nel movimento Lgbtq. Un conto è – le autrici sostengono – concentrarsi su obiettivi precisi e concordati da realizzare politicamente assieme e che riguardano diritti fondamentali dell’essere umano, altro conto è far proliferare la richiesta di diritti in modo illimitato in risposta a qualsiasi cosa manchi e spezzettando le differenze, facendole sempre più minute. Una specie di coazione alle richieste di diritti specifici e settoriali. Ed in più di questi diritti si dovrebbero far carico lo Stato e le istituzioni, a causa di una visione di richiesta di tutela all’interno di una rappresentazione del soggetto sempre e comunque discriminato e minoritario. Seguendo questa tendenza, il movimento Lgbtq ha rinunciato ad avere una visione più ampia e più propositiva della realtà.

Sono d’accordo con questa critica ad una visione di diritti sempre più minuti non soltanto da parte del movimento Lgbtq, ma che vedo come una deriva della democrazia europea. Si perde di vista una concezione più autenticamente politica di far vivere una civiltà che ci corrisponda. Si smarrisce il senso della polis che nasce dalle nostre relazioni e non dal delegare alle gerarchie di potere e alle istituzioni il realizzare le forme della convivenza.

Tuttavia, per comprendere questo libro che sto presentando, occorre vederlo in rapporto ad un dibattito sempre più aspro, sempre più privo di mediazioni a partire dall’introduzione del termine “trans” in rapporto al femminismo. Non a caso il sottotitolo è: Preferenza femminile e critica al transfemminismo.

La parola trans assume tante, diverse connotazioni a seconda del contesto in cui è declinata. Ad esempio, trans può voler dire la parte più trasgressiva che va oltre il femminismo tale e quale. Oppure che lo attraversa diagonalmente. Può essere un significante vuoto che può essere riempito con libertà. Ma nello specifico viene per lo più interpretato come una presenza egemonica del movimento transessuale. Cioè non soltanto il fatto che al movimento transessuale occorre dare il suo giusto valore, ma che esso è divenuto la misura degli altri movimenti. È per questo che ho usato la parola “egemonico”.

Le autrici del libro sottolineano che non si tratta soltanto di differenza di visioni che sono andate maturando in questi anni, ma anche di uno stile di discussione che si è instaurato e che è decisamente troppo violento.

Mi sono chiesta perché mi interessa il libro Noi le lesbiche. Non sono una storica dei movimenti, ma certo sono sempre molto attenta a quello che sta avvenendo nei movimenti in quanto penso che la politica più viva sia quella relazionale e non quella istituzionale. I conflitti così duri in atto nei movimenti non aiutano quella politica che sento viva e che trova per me il suo luogo più fertile nel femminismo, ma non soltanto nel femminismo. E quindi mi preoccupo quando le cose si fanno stridenti e l’atmosfera tesa, dura. Mi sembra una perdita complessiva di orientamento.

Ma questo libro mi interessa anche per un altro motivo. Perché ha notevole capacità di pensiero teorico-politico. In altri termini le autrici, per spiegare le loro posizioni, sulle quali si può essere d’accordo oppure no, lavorano sulle idee politiche dando loro tutto il peso filosofico che esse possono avere.

Innanzitutto, pongono al centro un pensiero sessuato. Questo le accomuna sia al pensiero della differenza sessuale sia al pensiero Lgbtq, nei limiti in cui quest’ultimo non scivola nel neutro indistinto.

Pongono fin dall’inizio una definizione: essere lesbica riguarda una donna che ama un’altra donna. Ma questa presa d’atto è solo un inizio, per aprire non soltanto a sperimentazioni esistenziali non prescritte e non previste, ma anche a forme di socialità alternative a quelle prevalenti. Dunque, la sperimentazione altra che questa situazione apre si traduce immediatamente in una critica politica al patriarcato ora sostituito dalla fratria, cioè dal legame profondamente omosessuale tra fratelli maschi che si distribuiscono il potere nelle democrazie occidentali e non hanno che questo da offrire alle donne includendole nei legami di potere maschili. Fondamentalmente la critica viene portata all’ingiusta gerarchizzazione dei rapporti tra uomini e donne, che continua anche nelle forme di politica maschile contemporanea. In questo modo la posizione politica del libro si inscrive nel femminismo che pone al centro il di più che le donne possono offrire alla società, non omologabile alle forme di potere proposte dal mondo maschile.

In questo senso le autrici prendono le distanze dal paradigma prevalente oggi nel movimento Lgbtq. Un paradigma che pone al centro l’eterosessualità normativa come misura di tutte le differenze. Pur non negando ovviamente la posizione di dominio del modello eterosessuale nella società, dato che, amando una donna essendo una donna, ne hanno sentito tutto il peso performativo; tuttavia, non fanno dell’eterosessualità normativa il perno per definire per differenza le lesbiche, i gay, i/le trans, i queer e altro. Soggettività che rientrerebbero tutte sotto la categoria di differenti dall’eterosessualità normativa. Cosa a cui loro si oppongono.

Il paradigma della eterosessualità normativa è in conflitto e tende a cancellare il paradigma della differenza sessuale. E le autrici sostengono questo secondo, dando un contributo preciso sia nella critica sia nella proposta al pensiero della differenza sessuale, in cui si riconoscono. Dove il problema è piuttosto la questione maschile e quali forme oggi prenda.

È per questo che le autrici criticano la gestazione per altri, la Gpa o utero in affitto. Perché si tratta ancora una volta dello sfruttamento del corpo delle donne per usi commerciali secondo un dominio di mercato neoliberista apparentemente neutro, ma in realtà di impronta maschile. Un neoliberismo che baratta per libertà individuale delle fattrici quello che è uno sfruttamento legato alla povertà e al bisogno occasionale di denaro. Cancellando la storia personale di sofferenza che è dietro ogni scelta di divenire fattrici.

Proprio in relazione alla maternità surrogata esse mettono a fuoco con molta chiarezza la questione del limite. Lo individuano nel fatto che non si può fare merce del corpo umano, di nessuna sua parte, né si può fare commercio della vita. Si ricordi ad esempio il commercio di organi umani, che nel nostro ordinamento possono essere soltanto donati.

L’accento più aspro del libro si avverte quando critica il transfemminismo. Non tanto nella forma con cui il movimento Non una di meno l’ha assunto per poter costruire tramite esso “una potenziale sintesi tra tutte le forme di anticapitalismo”, cosa che anche per le autrici può risultare interessante. Ma criticano il transfemminismo nella forma per cui esso va nella direzione di aver allargato la parola femminismo, sottraendola alla sua genesi storica, per farvi includere tutte le soggettivazioni individuali, fluttuanti e trasgressive. Denunciano il fatto che c’è stata una vera e propria occupazione del femminismo, sottraendolo alle donne, alla loro storia e alla loro genealogia, per lasciarle sì, ma all’angolo, sopportate come una delle differenze, per fare spazio a soggettività fluide, gay, queer, trans e per fare del femminismo uno spazio inclusivo sradicato.

L’occupazione di questo spazio simbolico creato dalle donne ha estraniato la vita delle donne a sé stesse nel movimento assieme alle loro radici, a tutta una storia patita e amata.

Questo femminismo allargato e inclusivo trans viene definito per ogni sua componente dalla trasgressione nei confronti dell’eterosessualità normativa. Ed è per questo che l’atto di occupazione del femminismo da parte del transfemminismo mostra ancora una volta il conflitto tra i due paradigmi che ho descritto sopra, quello dell’eterosessualità normativa e quello della differenza sessuale.

Le autrici prendono posizione, come dicevo, per la differenza sessuale, il che significa per loro una precisa collocazione in quanto lesbiche. Scrivono infatti: «L’identificazione primaria con tutte le donne (al di là del loro orientamento sessuale) ci indica la lotta al dominio maschile e per la libertà femminile come la via primaria alla liberazione. Noi lesbiche pensiamo che la visione transfemminista sia una trappola per le donne in quanto non nominano l’oppressione prima, quella sessuale, ci porta nel regno del neutro (su cui troviamo sempre il maschile) e ci impone trasgressioni che non ci interessano» [1].

Noi le lesbiche è evidentemente un libro militante, che però ha anche il merito di mettere in chiaro molti concetti che circolano nel dibattito attuale in modo preciso ed efficace.

Prima di concludere, vorrei portare due critiche al testo. La prima è questa. Le autrici insistono sul fatto che le donne sono tali per natura, il corpo è connaturato biologicamente, e occorre criticare l’identità di genere. Scrivono: «La distinzione tra sesso e genere è stata elaborata in profondità dal femminismo e ne rappresenta una importante conquista che permette di distinguere il dato biologico (sesso) dal costrutto sociale, sottraendo a quest’ultimo il carattere di naturalità e immutabilità» (p. 50). In questo modo fanno propria e rilanciano una proposta teorica del femminismo statunitense che pone la coppia complementare sex (biologico)e gender, costrutto linguistico, collocando la possibilità di intervento politico sul gender. Questa separazione netta tra dato di fatto biologico e linguaggio storico, di matrice anglosassone, ha portato diverse conseguenze negative di natura epistemologica e politica. La più importante è pensare che il corpo non abbia niente a che fare con il linguaggio, mentre c’è una circolarità che corrisponde poi alla circolarità tra esperienza e linguaggio. In cui non c’è un prima e un poi, proprio perché si influenzano a vicenda. Usare il termine “per natura” è scivolare in un dato biologico fattuale. Naturalmente le autrici del libro sanno bene che il corpo è significato da un contesto storico-culturale, ma comunque si attestano sulla distinzione sesso naturale, linguaggio storico.

Nel pensiero della differenza abbiamo piuttosto parlato di porosità tra corpo e linguaggio, evitando ogni forma di naturalizzazione fattuale del corpo. Faccio riferimento al fatto che noi siamo già pensate, in quanto creatura a venire, da nostra madre prima del concepimento e dunque nasciamo essendo precedute da un discorso simbolico sedimentato nei sogni e nell’immaginario di nostra madre. Poi per come nasciamo, – bambine, bambini, intersex – è qualcosa che si inscrive in questo pensiero simbolico che ci precede con il quale inevitabilmente interagiremo nel nostro processo di soggettivazione.

E poi il corpo è corpo vivente, non oggettivo e il dato biologico è uno degli aspetti presi dentro un processo di soggettivazione fortemente relazionale fin dalla nascita. Il corpo vivente ha capacità espressive che coinvolgono il dato biologico inserendolo in un processo molto più ampio e connesso.

Un’ultima osservazione al testo, che riguarda un passaggio secondario ma significativo. Le autrici reinterpretano la classica distinzione butch-femme del lesbismo statunitense degli anni Cinquanta del Novecento come una strada che, per quanto riguarda le donne che si autodefinivano butch in una coppia lesbica, avrebbe portato queste donne ad una trasformazione trans se non avessero accettato il limite del loro sesso. È ovvio che è importante la questione filosofica del limite che esse in questo modo pongono, un limite che apre i giochi di sperimentazione piuttosto che chiuderli. Ma rimanendo alla singola questione, in realtà io credo che sia stato proprio il femminismo degli anni Settanta, della seconda ondata, a spazzare via i ruoli, a criticare il femminile e il maschile stereotipato (a cui la coppia butch-femme rimanda), proprio ripensando la differenza sessuale non in una coppia oppositiva ma a partire da una rielaborazione del legame singolare con il materno.

Le ruolizzazioni identitarie, che sopravvivevano nel lesbismo stesso, sono state modificate e lasciate cadere nella percezione di sé nel continuum materno, che le autrici stesse valorizzano con molta nettezza in questo libro.

[1] Vedi F. Franceschini, L. Giansiracusa, C. Gramolini, S. Zaltieri Pirola, S. Zenobi, Noi le lesbiche. Preferenza femminile e critica al transfemminismo, Il Dito e la Luna ed., Milano 2021, p. 50.

(www.diotimafilosofe.it, rivista “Per amore del mondo”, edizione n. 18/2022)

di Luisa Pogliana

Questo libro mi ha dato più di quanto mi aspettassi.

Dalla servitù alla libertà. Vita lavoro politica per il XXI secolo (Moretti &Vitali 2022) è una raccolta del pensiero elaborato del Gruppo Lavoro della Libreria delle donne, attraverso gli articoli di Pausa Lavoro, inserto della rivista cartacea Via Dogana.

A volte sono racconti brevi di esperienze politicamente significative, a volte un approfondimento di alcune pensatrici femministe. Sempre partendo dalla realtà vissuta dalle donne nei diversi contesti lavorativi. Quello che mi piace è che non ci sono teorie astratte, ideologismi aprioristici, parole vuote come slogan, pezzi di difficile lettura. Io ho trovato temi che sentivo ma non sapevo concettualizzare, pezzi del mondo del lavoro che non conoscevo, e soprattutto modi di guardare il lavoro attraverso il pensiero e la pratica delle donne. Un caleidoscopio dove la luce si sposta su un colore diverso, e sempre costruisce un nuovo disegno d’insieme. Una possibilità di visione più ampia e profonda attraverso il confronto con altre donne a distanza.

Tanto più per me. Il lavoro ha sempre avuto un ruolo importantissimo nella mia vita. Per parecchi anni però il femminismo ha avuto altre priorità, e ne sentivo la mancanza. Avevo organizzato attività per ragionare con altre donne sul nostro stare nel lavoro, ma mi sentivo comunque abbastanza sola nel mio specifico ruolo di manager. Perché pochissime erano le altre donne in ruoli decisionali nella mia azienda, e diverse dai colleghi uomini solo nei vestiti. Ma anche perché “manager” è stata una brutta parola (anzi, spesso lo è ancora) per la sinistra in cui avevo militato e per non poche femministe.

Così ho cercato e costruito relazioni con donne manager di altre aziende, con in comune un concetto differente del nostro ruolo e del potere. Con alcune (benché sparse in cinque città), abbiamo fondato un’associazione dedicata a questo, donnesenzaguscio. Ho scritto libri e abbiamo organizzato incontri per trasmettere esperienze e consapevolezza ad altre. Perché il femminismo si fa così, lì dove ti trovi ad agire, nelle circostanze e con le risorse date. Anche imperfetto, ammesso che ne esista uno perfetto.

Nella crescita mia personale e con le altre manager, Pausa Lavoro mi è stato d’aiuto. Ogni contributo include un concetto essenziale: le donne che entrano nel lavoro, per starci bene devono cambiarlo, cambiarne la struttura a misura solo di uomini. E in questo io mi identifico pienamente, è la radice del nostro lavoro politico nel management.

Così ho inquadrato meglio anche la mia attività, nonostante non si parlasse di donne in ruoli decisionali. E non pensavo proprio che avremmo trovato spazio in quelle pagine. Invece siamo approdate anche noi lì, e sono stata felice: nel femminismo si dava valore a quello che facevamo.

Ora questo libromi ha sorpreso con il raggruppamento di tutti quei contributi per filoni tematici. Fatto dalla curatrice Giordana Masotto “secondo criteri che mi paiono importanti sempre: leggere la realtà di ciò che accade, interpretare i dati senza dare nulla per scontato, elaborare pensiero, prendere parola e azione, aprirsi al dialogo e costruire relazioni politiche”.

Salta subito all’occhio che gli articoli di ogni tema, raccolti insieme, sembrano costruire un dialogo tra donne. Si comincia da un’esperienza, se ne aggiunge una con un diverso punto di osservazione, si sviluppa un pensiero che si incrocia con uno che lo mette in discussione o lo completa, passi avanti che cambiano le pratiche. Nella parola che passa dall’una all’altra attraversando contesti e posizioni varie vediamo un “processo di elaborazione di un punto di vista politico sul lavoro da parte di quel soggetto inedito che sono le donne libere del nostro tempo”. E questo crea una cornice politica che rende più evidente il senso, il valore delle pratiche che le donne hanno messo in atto nel loro lavoro. Orientano l’agire, delineano obiettivi: una via che continua.

È un libro che porta le parole di quelle donne anche dove non sono presenti. Infatti nella postfazione – 2022, La storia continua –Michela Spera e io ripercorriamo nella nostra esperienza l’efficacia di questa trasmissione di parole e di sapere.

Per questo penso che questo libro possa aiutare le giovani donne che entrano adesso nel lavoro. Lì c’è tanto pensiero e tanta esperienza che, come è stato per me, aiuta a uscire dalla solitudine che spesso si prova in quel contesto, e ci crea incertezza. Il “modo” che anima le donne che incontriamo nel libro è senza tempo. Non occorre necessariamente leggere tutto d’un fiato, è piuttosto un vademecum dove si trova quello di cui si ha bisogno in quel momento.

Per quanto mi riguarda, ora anche solo leggere l’indice di questo libro mi fa un bellissimo effetto: vedere e sentire che nel lavoro c’è una folta presenza di donne che pensano e agiscono e continuano ad andare avanti, mi trasmette molta forza.

(www.libreriadelledonne.it, 3 agosto 2022)

di Titti Follieri

Il libro di Katia Ricci Controra nasce, come scrive l’autrice, da un atto di fedeltà al proprio sentire, il desiderio di ripercorrere a ritroso la storia della propria famiglia per riconciliarsi con il proprio passato e ritrovare le proprie radici. C’è una necessità interiore che María Zambrano definisce: «Lo scrivere richiede fedeltà […] essere fedeli a ciò che chiede di essere tratto dal silenzio». È possibile per l’autrice la ricostruzione delle dinamiche familiari grazie a una maturità raggiunta, a un percorso di consapevolezza che riesce a esercitare la comprensione e rimarginare antiche ferite; è un nuovo sguardo che riconosce la gioia di un’appartenenza alla casa, ai cari estinti, ai luoghi di cui si resta eredi e a cui si appartiene per il tempo lì vissuto durante l’infanzia e l’adolescenza. Il luogo evocato da Katia Ricci è Rignano Garganico, dove la sua famiglia possedeva un terreno agricolo con fattoria, che ne ha segnato l’identità e la storia con le sue controversie. La narrazione si svolge su diversi piani: c’è lo svilupparsi degli eventi familiari a partire dal ritrovamento di lettere scambiate tra i suoi familiari – dopo la loro scomparsa – e della ricostruzione delle relazioni intercorse tra di loro. Emerge la fotografia di una mentalità, a cavallo della Seconda guerra mondiale, legata a una tradizione conservatrice che condiziona in modo potente uno dei protagonisti della storia: Pasqualino, il padre che rifiuta il matrimonio “combinato” – in voga per estendere le proprietà – per amore di Anna, che non è una possidente terriera. Questo atto di libertà viene vissuto dalla famiglia come una trasgressione inaccettabile, mentre la figlia Katia scriverà: «Ho sempre apprezzato questo gesto di mio padre che aveva rotto con l’antica consuetudine non solo familiare, ma in uso all’epoca, almeno tra i proprietari terrieri e di una certa classe sociale, di combinare i matrimoni tra uomini e donne dello stesso ceto sociale per aumentare i patrimoni, acquisire titoli nobiliari». Questo è il secondo piano: la ricostruzione dei ricordi dell’autrice, che nell’addentrarsi nella lettura delle lettere scopre il lato nascosto, il non detto delle relazioni ed è costretta a modificare le immagini interiorizzate della madre Anna e del padre Pasqualino. C’è una presa di coscienza, il bisogno di ricostruire come in un puzzle le tessere mancanti, allargando lo sguardo alla complessità che nasconde ogni essere umano. Quindi il ricordo si arricchisce di altre scene, altre parole taciute, pur conservando il conflitto doloroso vissuto nella relazione con il padre. Com’è noto, la generazione del boom economico si è fatta portatrice di un’istanza di rinnovamento culturale e sociale, sognando di cambiare il mondo. Proprio negli anni Settanta la nascita del femminismo ha portato ad una rivoluzione “gentile” nella società, con la pratica dell’autocoscienza molte donne hanno individuato il giogo imposto dalla società patriarcale. È bene però anche ricordare che già a partire dagli anni Sessanta nelle famiglie molte ragazze contestavano l’atteggiamento dei padri, di come si relazionavano alle loro mogli, del ruolo richiesto a una generazione che aveva vissuto il fascismo, con l’idea che moglie e madre fossero i ruoli fondamentali per la realizzazione di una donna. Le giovani figlie della generazione del dopoguerra desideravano realizzare la propria libertà di autodeterminarsi, rompendo le catene degli stereotipi attribuiti al ruolo femminile nella società dell’epoca. Il conflitto con il padre raccontato da Katia Ricci è personale, ma è stato anche esperienza collettiva di tutta una generazione. È uno dei moventi della scrittura affrontato nel ricordo della madre, nel suo insegnamento impartito con l’esempio e con il suo modo di agire […]. È in nome di mia madre che cercherò di riconciliarmi con mio padre e sciogliere la ruggine che sento in me perché come tanti uomini pensava che fosse suo diritto imporre il suo punto di vista, magari uno schiaffo, alla donna che pure amava appassionatamente e forse malamente. Il quadro familiare è inserito in un contesto storico, ma nello stesso tempo «il microcosmo di un mondo agropastorale» – come lo definisce l’autrice – prende corpo nei volti, nelle parole citate della nonna Lucietta, del nonno Pietro, dello zio Vincenzo e zia Tetella e di altri parenti, nel groviglio di una storia familiare in cui ognuno recita la sua parte, come se rievocandoli, l’autrice li trasformasse in attori vivi di un teatro in cui possiamo rispecchiarci e scambiare i loro nomi con i nomi delle nostre famiglie. Un ultimo aspetto da sottolineare è l’uso delle immagini, ben armonizzate dall’editore nel testo, con varie foto, alcune di famiglia, altre in appendice di Alfred Eisenstaedt, fotografo e fotoreporter statunitense di origine tedesca, che documenta negli anni del dopoguerra la vita rurale degli abitanti di Rignano. Scelta di una documentazione preziosa, motivata dalle competenze artistiche dell’autrice, ma anche testimonianza dell’Amor Loci, dell’amore per i suoi antenati, per il riconoscimento delle radici che ci permettono, come in un albero, di scendere in profondità per poi trascendere e puntare verso il cielo, allargando lo sguardo ad un ampio orizzonte.

(Leggendaria n. 154 – Estate, luglio 2022. p. 46)

di Betti Briano

Recensione del libro di Laura Guglielmi, Lady Constance Lloyd. L’importanza di chiamarsi Wilde, Morellini editore 2021

Lo stupore è il primo sentimento che coglie chi viene a conoscenza del libro. L’icona gay della letteratura inglese aveva una moglie? Ebbene sì, Laura Guglielmi ci racconta quale donna fu Lady Constance Wilde; una che non visse il suo tempo semplicemente come ‘moglie di’ ma da protagonista e in piena autonomia intellettuale. Il suo nome però è rimasto relegato nel cono d’ombra del celebre consorte, secondo il destino comune a molte donne eccellenti del passato che si sono trovate a fianco di uomini importanti.

Il romanzo di Laura Guglielmi vuole restituire a Constance quello che la storia le ha negato. L’opera si presenta come l’autobiografia postuma di Constance con la protagonista che parla di sé in prima persona; il racconto viene sapientemente intercalato con lettere che lo arricchiscono di punti di vista altri e interessanti riferimenti ambientali. Si svolge in tre atti, come la celebre commedia L’importanza di chiamarsi Ernesto, che decretò il successo di Oscar Wilde.

Nel prologo si legge l’autopresentazione della protagonista: «Mi chiamo Constance Mary Lloyd. Avevo ventidue anni quando ho incontrato Oscar Wilde, ma lui non è l’unica cosa importante, anche se il nostro è stato un grande amore. Non mi sono mai sentita vittima di mio marito: questa che state per leggere è la mia storia, la mia parte di verità».

Il primo atto racconta l’infanzia e la giovinezza della protagonista fino a ventidue anni. Di origine irlandese, cresciuta in una famiglia agiata, con una madre nevrotica e violenta e un padre assente, supera il periodo buio dell’infanzia grazie allo stretto legame con il fratello Otho; assai interessante e indicativo della condizione femminile dell’epoca il racconto della sua formazione autodidatta, ‘obbligata’ a causa dell’esclusione delle donne dall’università.

Nel secondo atto entra in scena Oscar Wilde. I due si conoscono in un salotto in cui lei si esibiva nella lettura in italiano di brani della Divina Commedia; diverranno una coppia all’avanguardia nell’ambiente intellettuale londinese. Entrambi coinvolti nei movimenti artistici e sensibili alle istanze politiche progressiste, lei fu anche impegnata in alcune delle battaglie femministe della seconda metà dell’800. Constance svolse anche un’intensa attività di pubblicista; diresse una rivista che promuoveva una rivoluzione nel modo di vestire delle donne, e pubblicò racconti, collaborò attivamente alla scrittura di alcune delle opere del marito. In questo atto assistiamo alla rottura dell’idillio di coppia: le difficoltà economiche e i debiti contratti a causa della condotta dispendiosa del marito e l’irruzione nella loro vita di Bosie, il giovane aristocratico con cui Oscar instaura la relazione omosessuale che lo condurrà al famoso processo per “sodomia”.

Nel terzo atto si parla del processo e delle conseguenze sulla vita dei protagonisti. Wilde come sappiamo sarà condannato e verrà messo all’indice da quella stessa società che tanto lo aveva ammirato e osannato. Constance non abbandonerà mai il marito e si adopererà per proteggere i figli dalle conseguenze delle disavventure paterne e dal peso del nome che portavano. Nel 1896 decide di lasciare l’Inghilterra coi bambini; si trasferisce in Italia, nel Levante Ligure.

L’Epilogo della ‘commedia’ presenta la nuova vita della protagonista in terra di Liguria. Ci parla dell’esilio condiviso con vari rappresentanti della comunità straniera cosmopolita residente a fine ’800 in Riviera, della nuova relazione amorosa che comunque non le impedirà di conservare il legame col marito né di fargli avere il suo sostegno e purtroppo di una malattia non riconosciuta che la porterà alla morte sulla soglia dei quarant’anni a Genova, ove sarà sepolta nel cimitero monumentale di Staglieno.

Al libro va riconosciuto il duplice merito di aver dato voce ad una ‘grande’ donna dimenticata, ma anche a tutte le donne che nella seconda metà dell’800 lottarono per conquistare un’esistenza libera e col loro esempio come anche con l’impegno nel movimento per i diritti e per l’affermazione di un ruolo attivo della donna nella società consegnarono alle generazioni successive un mondo più vivibile.

(https://eredibibliotecadonne.wordpress.com/2022/04/08/lady-constance-lloyd-limportanza-di-chiamarsi-wilde/, 28 luglio 2022)

di Laura Fortini

Recensione al libro di Maria Rosa Cutrufelli, Maria Giudice. La leonessa del socialismo, Roma, Perrone Editore, 2022.

Nel bellissimo Scrivere la vita di una donna, pubblicato in Italia da La Tartaruga nel 1990, la studiosa femminista Carolyn G. Heilbrun osservava come vi siano molti modi per scrivere di una donna, tra i quali l’autobiografia, il romanzo, la biografia. In Maria Giudice. La leonessa del socialismo (Perrone editore 2022) Maria Rosa Cutrufelli coniuga biografia e romanzo insieme alla propria autobiografia per scrivere la vita di una donna d’eccezione come Maria Giudice, nata nel 1880 sulle colline dell’Oltrepò pavese e vissuta attraversando da protagonista tutto il Novecento, le sue lotte, le sue guerre, fino al 1953, data della sua morte a Roma.

Lo sguardo narrativo di Maria Rosa Cutrufelli accompagna da sempre con un tono e un timbro particolare le storie di personagge e personaggi dei molti romanzi storici a sua firma, da La Briganta del 1990 che racconta in prima persona l’autobiografia finzionale di una donna del secondo Ottocento italiano, alla coralità polifonica de La donna che visse per un sogno, del 2004, dedicato a Olympe de Gouges e alle donne che insieme a lei vissero in modi diversi la Rivoluzione francese; per passare poi a D’amore e d’odio (2008) che tramite le voci di donne e uomini attraversa tutto il secolo scorso. Ma sono solo alcuni dei titoli dell’ampia opera narrativa di Maria Rosa Cutrufelli, che sceglie di rappresentare una donna importante ma poco nota del Novecento italiano come Maria Giudice in un modo particolarmente efficace, partendo da sé e dalle motivazioni che l’hanno indotta a scriverne e a indagarne la biografia facendone narrazione. In questo modo Maria Rosa Cutrufelli si pone al di là del verosimile del romanzo storico assumendo interamente la relazione propositiva con una donna del passato, non conosciuta di persona ma che le è nota grazie alla figlia Goliarda Sapienza: ed è conoscenza e interrogativo che si attiva non solo nella relazione con l’altra, ma che passa negli incontri del gruppo di scrittrici che negli anni Novanta del Novecento si riunì a lungo, discutendo anche della prima guerra del Golfo e di che cosa significasse pacifismo, resistenza, “necessarietà” – termine di Goliarda Sapienza – di alcune guerre, questioni tutte tra le nostre mani anche adesso.

È a partire da quella esperienza che Maria Rosa Cutrufelli inizia la narrazione della vita di Maria Giudice interloquendo con le sue poche ma significative fotografie, nelle quali il ritratto di Maria Giudice emerge dal fondo scuro del tempo storico: ecco allora “il ritratto intimo di una donna reale”, alla quale piaceva scrivere articoli, grande lettrice che la madre e il padre fecero studiare, comprendendo che la prima forma di emancipazione per le donne è quella culturale. Maria Rosa Cutrufelli segue passo passo le forme dell’apprendimento di una ragazza di fine Ottocento che impara dal padre, ateo, garibaldino prima repubblicano poi, il senso morale della politica; dalla madre, che le insegna l’amore per i classici, la forza della parola scritta. E quindi a Voghera e poi a Pavia Maria Giudice studiò nel convitto e presso la Regia Scuola Normale femminile, l’allora istituto magistrale, divenendo maestra e coniugando insieme allo studio la passione per la politica e la lettura appassionata di Turati, Treves, Bakunin, e passando attraverso le rivolte del 1898, represse dai cannoni di Bava Beccaris. In quegli anni Maria Giudice cominciò a collaborare con il settimanale “L’uomo che ride” diretto da Ernesto Majocchi, poi nel 1902 con il quindicinale socialista “La parola dei lavoratori” su cui scrive sulle donne e il diritto di voto. E grazie a Cutrufelli sentiamo risuonare la sua parola ferma e disinvolta che afferma: “No, signori miei, non vi scalmanate tanto, non gridate allo sfacelo. La donna è nel suo diritto quando prende parte alla lotta della scheda”.

Tra i molti meriti di questo libro, infatti, vi è il restituire a Maria Giudice la sua parola e seguirne le tracce nei tantissimi rapporti della polizia dopo la sua iscrizione nel 1902 al Partito socialista e le molte denunce per manifestazioni non autorizzate, incontri e riunioni clandestine, poiché era divenuta intanto a soli 24 anni Segretaria della Camera del lavoro di Voghera. Spesso è l’unica donna a parlare nei comizi e scrive a questo proposito con ironia: “Voialtri signori siete così socialisti quando si tratta di voi, così poco socialisti quando si tratta di noi!”. Condannata talmente tante volte al carcere al punto da divenire la sua unica dimora stanziale, è lì che conosce Carlo Civardi, anarchico e sovversivo, con il quale andrà a vivere senza mai sposarsi e rivendicando la libera unione come forma intima, assolutamente personale, ben diversa dalla potestà maritale del matrimonio di allora.

Al momento in cui però si palesa la gravidanza della prima figlia, piuttosto che partorire in carcere Maria Giudice si rifugia in Svizzera, dove conosce Angelica Balabanoff e insieme fondano il periodico “Su Compagne!”, perché pur essendo entrambe critiche con un femminismo che ritengono filantropico, entrambe hanno a cuore la libertà delle donne. Dopo quindici mesi di esilio però Maria Giudice tornò in Italia, rientrando di nuovo in carcere anche se incinta, e nel corso degli anni successivi metterà al mondo sette figli, che mantenne con il suo mestiere di maestra, continuando al tempo stesso le sue battaglie sulle pagine de “L’Avanti” su cui scrive insieme a Angelica Balabanoff, e poi su quelle del periodico “La Difesa delle Lavoratrici”, fondato da Anna Kulishoff e sostenuto dalla Confederazione Generale del Lavoro insieme al Partito socialista. Il licenziamento dalla scuola e la grande guerra costituirono motivo di separazione da Civardi, interventista lui che va volontario, lei fermamente contro la guerra, che dirige in quegli anni la Camera del Lavoro di Torino, diviene Segretaria del Partito socialista e direttrice del “Grido del popolo” in cui dibatte a lungo con Gramsci, che le subentra al momento del suo arresto.

La foto che la ritrae intorno al 1916 accanto a Umberto Terracini in carcere dice di lei e della sua determinazione contro la guerra, e di quanto e come sia stata parte della storia del Novecento senza mai perdersi d’animo: alla sua uscita dal carcere nel 1917 torna alla guida del Partito socialista torinese e organizza le manifestazioni delle donne per il pane e per la pace che diventano sciopero generale scandito dal ritmo “Prendi il fucile, gettalo per terra, vogliamo la pace, mai più la guerra!”, represso duramente. Oltre millecinquecento gli arresti, tra loro, di nuovo, Maria Giudice, che apprende in carcere della morte di Civardi in guerra e che per questo motivo si difenderà in tribunale pur non riconoscendone l’autorità, per poter stare accanto ai suoi figli. L’incontro con Giuseppe Sapienza, avvocato palermitano, la conduce nel 1919 in Sicilia, dove il partito la invia con un incarico di propaganda in tutta l’isola, che infatti lei percorre in lungo e in largo, tra la mafia e i fascisti che fanno agguati, e assumendo nel 1920 la segreteria della Camera del lavoro di Catania e la direzione de “L’Unione”, giornale dei sindacati. La distanza da quella che lei definì la “cultura barbuta” si accentua durante il congresso di Livorno nel 1921, al quale Maria Giudice partecipa ma non interviene. Al ritorno in Sicilia subisce un attentato fascista da cui a malapena si salvano lei e Peppino Sapienza, con cui ormai conviveva, riunendo poi a Catania le loro numerose famiglie, di tante figlie e figli, tre lui insieme a quelli di lei, e poi Goliarda, figlia di entrambi.

Maria Giudice continuava intanto a essere dirigente del partito e direttrice di giornale, e a tornare in carcere con l’accusa di istigazione a delinquere e odio di classe dopo le cariche della polizia e gli spari sulla folla in un comizio a Lentini nel 1922. Nel 1926 “il deserto avanza”: sciolti i partiti, i circoli operai, le leghe contadine, l’arresto di Gramsci nonostante l’immunità parlamentare, “L’Unione” diviene un giornale clandestino, e lei è ormai una sorvegliata speciale, considerata un elemento pericoloso. Nel deserto che avanza, lo sfaldarsi della famiglia per problemi economici e anche per sospetti tentativi di violenza sessuale, la figura di Maria Giudice, nonostante la sua tenacia e determinazione con cui studia il greco e il latino da autodidatta in anni in cui non è possibile l’attivismo che sempre l’ha contraddistinta, progressivamente si appanna: accompagna nel 1942 la figlia Goliarda a Roma per studiare all’Accademia di Arte drammatica e lì vive isolata e sola, fino a che la caduta del fascismo e l’occupazione tedesca della città non la coinvolge nella scrittura del giornale clandestino “Vespri”, ciclostilato e fatto circolare dalla Brigata partigiana Vespri che le permette ancora una volta di combattere con le parole, mentre la figlia Goliarda fa la staffetta partigiana della brigata che libera nel 1944 da Regina Coeli Pertini e Saragat. Nel dopoguerra la leonessa del socialismo e l’altra leonessa, Angelica Balabanoff, contribuiscono alla nascita dell’UDI e appoggiano Saragat. Ma molta la fatica del vivere e tre anni dopo la morte di Giuseppe Sapienza nel 1949 muore anche Maria Giudice e la figlia Goliarda la ricorderà in molte delle sue opere.

Come giustamente nota Maria Rosa Cutrufelli la vita di Maria Giudice è davvero sovrabbondante: tanta storia grande, tante lotte, “decenni di impegno” scrive Cutrufelli, tanto carcere, tanta vita, tanti figli. Senza così tanta sovrabbondanza, senza così tanta fame di cambiamento non è però possibile raccontare il secolo dell’emancipazione femminile e tutta l’età contemporanea, i suoi cambiamenti radicali, anche i costi che ciò comportò. Perché sta nell’intreccio tra impegno e attivismo estremo di donne come Maria Giudice il motivo per cui il Novecento è stato un tempo storico di così tanti e grandi cambiamenti, la cui eredità difficile, ma anche così ricca, arriva fino a noi grazie al lavoro di quante venute poi, come Goliarda Sapienza e Maria Rosa Cutrufelli.

(CRS Centro per la Riforma dello Stato, 28 luglio 2022)

di Lea Melandri

In tanti anni di teorie e pratiche di femminismo, mai ho incontrato pagine di una consapevolezza così profonda e di un coraggio così sorprendente nel nominare ciò che resta innominabile della relazione tra uomini e donne, dalla quotidianità dei matrimoni al sogno d’amore, mai una messa a nudo così libera, diretta e impietosa delle ambiguità e contraddizioni che passano attraverso la violenza invisibile del patriarcato, come nel libro di Alice Rivaz La pace degli alveari (Paginauno edizioni 2019).

«Siamo rimasti a guardarli mentre si scatenavano. È proprio quello che, da madri, reprimiamo nei nostri figli piccoli, che ammiriamo nei nostri bambini diventati uomini. Quel gesto che meriterebbe il biasimo, se non una sberla, basta che il ragazzino sia diventato adulto ed ecco che le donne gli danno un altro nome. Come le parole “crudeltà” e “violenza” che diventano di colpo coraggio e eroismo.

(…) Noi facciamo e loro disfano. Disfano persino, poco alla volta, le loro stesse teorie, il credo di una generazione con quello di un’altra, cercando nomi sempre nuovi per giustificare le loro dementi carneficine. (…) Quella complicità tra i sessi, se ne conosce fin troppo bene la causa, tuttavia non è per forza inevitabile.»

Né romanzo, né diario, la scrittura di Alice Rivaz ha l’andamento originale di quel felice divagare dei pensieri che una donna sposata conosce nei rari momenti in cui riesce a rimanere sola e a ritrovare i “poteri” che aveva perduto “smettendo di esserlo”. Basta un’assenza per rendere possibili svelamenti trattenuti a lungo, per poter dire “credo di non amare più mio marito”, e riconoscere che nel “penare così tanto”, lavorare così a lungo “per lui” e “a causa sua”, non è l’amore che si misura ma “l’obbedienza”, il termine che a poco a poco lo sostituisce, «quando le squame cominciano a caderci dagli occhi e osiamo chiamare gli esseri e i sentimenti con il loro vero nome». Eppure, è proprio quando ha inizio la delusione della vita a due, quando si smette di amare o di essere amati, che il richiamo dell’amore torna a farsi sentire, come nostalgia del legame perduto o attesa di nuovi rapimenti, di gioie amorose provate solo in sogno. «Adesso ho proprio bisogno di confessarlo: vorrei ancora un altro amore (…) mi aspetto ancora qualcosa, lo sento, da questa razza straniera con la quale noi dividiamo la nostra casa, il nostro letto, la nostra vita (…) Il fatto è che noi eravamo delle innamorate, e loro hanno fatto di noi delle casalinghe, delle cuoche. Ecco cos’è che non riusciamo a perdonargli.» La “tragedia della coppia” sembra non conoscere cambiamenti generazionali: le zie, le madri, le nonne, «è la loro vita che sto rivivendo», ammette Jeanne la protagonista del libro di Alice Rivaz. Lei sa, vede o indovina quello che succede alle sue amiche: «sempre gli stessi desideri, lo stesso bisogno divorante, quello di essere ammirate, amate, preferite, quello di suscitare, di forzare l’amore». Unica differenza è che al senso del dovere e alla venerazione del maschio sono subentrati il malcontento, la rivolta, l’astio, la capacità di riconoscere la propria insoddisfazione, ma poi di nuovo il conformismo femminile: la tentazione delle donne di giocare le attrattive che l’uomo ha loro attribuito: la bellezza, la devozione, il sacrificio, quel culto di loro stesse che continuano a cercare nello sguardo, nei gesti, nelle parole dell’altro. «Essere tutto quello che hanno detto che eravamo.» C’è anche qualcuna che continua a sfidare la crisi del matrimonio affrontando l’amore a viso aperto, per farlo durare, «per impossessarsene, per trasformarlo in un ospite quotidiano, a loro misura». Ma ci vuole per questo una grande ostinazione, «un’anima da capomastro sempre pronta ad intonacare, a camuffare le crepe e le fessure che, giorno dopo giorno, sgretolano la vita di coppia». Nel suo libro, altrettanto coraggioso nel nominare gli aspetti più impresentabili del rapporto tra i sessi – Smarrirsi in pensieri lunari (Graus Edizioni 2007) – Agnese Seranis scrive che c’è nell’amore una terribile necessità. È la stessa che troviamo nelle costruzioni di genere, che, nella loro complementarità, strutturano perversamente logiche di potere e ricongiungimento armonioso di “nature diverse”. Ancora più radicale nel marcare sia la distanza che l’ambigua complicità tra uomini e donne è Alice Rivaz. Gli uomini sembrano appartengono a una “specie diversa”, una “razza straniera” che le donne incontrano solo nell’amore, tanto da dubitare di poterli vedere davvero come “persone”. Fatti per vivere tra di loro, una “confraternita nell’avventura” che li spinge, una generazione dietro l’altra, verso la lotta e la morte, che cosa hanno a che fare le donne con “pazzi del genere”, con le loro incomprensibili carneficine? «Insegniamo loro a camminare, a parlare, li educhiamo e li vestiamo. Ma non appena sfuggono dalle mani, dalle nostre case, dalla sorveglianza vigile dei nostri occhi, eccoli sparire in massa. Dove vanno? Cadono a milioni, gli occhi chiusi dall’orrore, su tutti i campi di battaglia del mondo.» Pubblicato nel 1947 a Losanna, l’eco della Seconda guerra mondiale non poteva non farsi sentire, nel libro di Alice Rivaz, evocare le figure della virilità guerriera che hanno segnato la storia, da Attila a Hitler. Tuttavia è nel quotidiano, nella divisione sessuale dei compiti domestici, nel lavoro delle donne “senza inizio né fine”, come quello di un contadino che non conoscerà mai la ricompensa del raccolto né momenti di svago, che Jeanne arriva a pensare come esempio di perfetta organizzazione di vita e lavoro, quella delle api, con la sua «messa fuori gioco, metodicamente voluta ed operata, dei maschi piantagrane. Sacrificarli, comunque, affinché l’alveare viva». Ma subito dopo aggiunge «Noi non siamo delle api» e basterebbe, non tanto privare gli uomini dell’amore, ma smettere di fargli da mangiare e prendersi cura di loro, smettere di ascoltarli come un «coro laudativo di serve». Nelle pagine finali colpisce un’osservazione che sembra portare a un ulteriore svelamento dell’ambigua relazione di amore e odio tra i sessi. L’incontro con un uomo cosciente della «tragedia della coppia», ma vista dall’altra parte, porta la protagonista del libro a chiedersi se il nemico non sia l’altro, ma l’amore stesso, «l’amore frainteso», quell’ambiguo legame che l’amore ha con la violenza. Finché i baci sono «già degli stupri, delle prese di possesso, un forsennato calpestio», è chiaro che la tenerezza, la comunione con l’altro, resta quella dei sogni, dell’idealizzazione amorosa, o quella che scorre dai genitori ai figli nell’infanzia. Non è difficile capire, di fronte a una lucidità che ha ancora molto da dire al femminismo oggi, perché il libro di una coscienza anticipatrice come Alice Rivaz abbia avuto bisogno di essere riscoperto, sottratto al silenzio, per non dire all’ostilità che ne accompagnarono l’uscita.

(Il Riformista, 20 luglio 2022)

Leah Elliott è una fumettista e attivista per i diritti digitali: adora i melograni, i muffin ai semi di papavero e la democrazia e ha creato il fumetto “Contra Chrome” per spiegare come nell’ultimo decennio il browser più diffuso al mondo sia diventato una minaccia tanto per la privacy degli utenti quanto per gli stessi processi democratici.

“Contra Chrome” è un riarrangiamento del fumetto “Chrome” commissionato da Google a Scott McCloud nel 2008, e presenta la trasformazione di questo browser in uno degli strumenti di sorveglianza più utilizzati al mondo, mettendone a nudo i funzionamenti che non conosciamo.

Lo abbiamo tradotto in italiano a beneficio di tutti coloro che sono sensibili alle problematiche della privacy.

Buona lettura di una storia di formiche digitali, specchi semitrasparenti, rane bollite, piranha vegani e tutto quello che avreste voluto sapere su Chrome e non avete mai osato chiedere.

Di seguito i link per

scaricare il fumetto: https://copernicani.it/wp-content/uploads/2022/07/ContraChrome_IT_final.pdf

-consultarlo online: https://issuu.com/copernicani/docs/contrachrome_it_final

(copernicani.it, 13 luglio 2022)

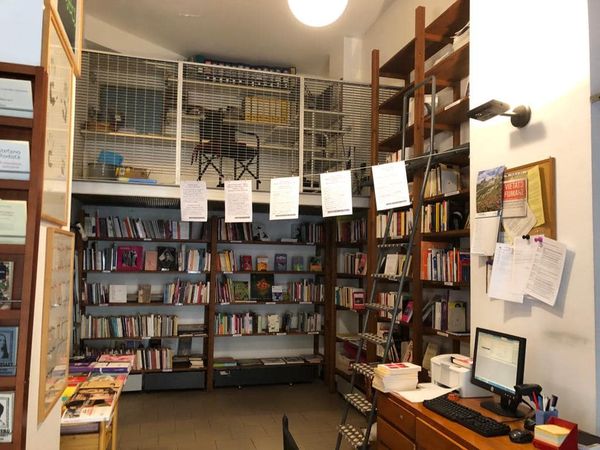

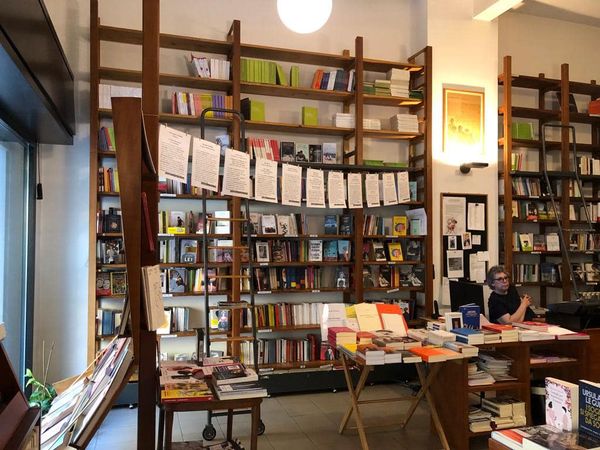

In libreria vi aspetta una mappa speciale per guidarvi nelle letture dell’estate: minirecensioni pensate e scritte dalle libraie per accompagnarvi nei vostri viaggi tra le pagine… e scoprire che è bello condividere le passioni!

(libreriadelledonne.it, 09/07/2022)

di Pinella Leocata

Catania. Nel cortile della Cgil, promossa da La Città Felice e moderata da Anna Di Salvo, si è tenuta la presentazione della biografia che la scrittrice inglese del Novecento Vita Sackville-West dedicò nel 1927 alla sua collega conterranea Aphra Behn, nata del 1640. Una scrittrice fino ad allora espulsa dal canone della letteratura e considerata un’autrice minore, oltre che oscena e dissoluta. Sackville-West, per prima, insieme a Virginia Woolf – con la quale ebbe un intenso sodalizio intellettuale e amoroso – la sottrae al disprezzo e ne mette in evidenza la modernità e il valore pionieristico riconoscendola tra le capostipiti di una genealogia femminile che comincia proprio nel Seicento.

A fare “dialogare” a distanza le tre scrittrici è Stefania Arcara, docente di letteratura inglese al Disum di Catania e componente del Centro studi di genere Genus, nella sua prefazione al testo di Sackville-West Aphra Behn. L’incomparabile Astrea (VandA edizioni). Astrea è il nome di penna con cui la scrittrice, poetessa e commediografa del Seicento firmava le sue opere per le quali fu definita “geniale”, “incomparabile”, ma anche “sgualdrina” e “poetessa oscena”. Una vita avventurosa, la sua. Nasce a Londra, parte con la famiglia per l’America del Sud per raggiungere il Suriname, un dominio olandese, ma il padre muore durante il viaggio. In Suriname incontrerà un principe nero divenuto schiavo cui dedicherà il suo romanzo più noto, Oroonoko, il primo romanzo antirazzista della letteratura inglese. Tornata in Inghilterra si sposa con tale Behn che la introduce alla corte di Carlo II per il quale accetterà di trasferirsi ad Anversa come spia. Qui, abbandonata dagli inglesi e non pagata, viene messa in prigione per debiti. Quando viene liberata, con l’aiuto della madre, comincia la sua carriera di scrittrice.

Aphra Behn – sottolinea Stefania Arcara – è una figura dalla forte valenza simbolica. È una borghese che, con la propria determinazione e con coraggio, s’impone nel mercato editoriale degli uomini e a teatro, soprattutto per le sue commedie comiche. «Un’impresa difficile dal momento che non usa un umorismo misogino». È l’unica voce femminile del teatro della Restaurazione quando, sconfitti i Puritani, i teatri riaprono, ritorna la monarchia ed esplode il libertinismo e l’edonismo. Usa battute, doppi sensi, ambienta le scene in camera da letto, come facevano tanti autori maschi, ma lei era una donna e questo non viene tollerato. Di qui gli attacchi e le accuse di plagio o di oscenità. Lei si difende e critica le posizioni dei suoi detrattori nelle prefazioni e postfazioni ai suoi testi e rivendica – per una donna che non ha un’educazione classica, in un Paese che non lo consentiva – il diritto a scrivere commedie e a guadagnarsi da vivere grazie alla scrittura. Scelte di vita e di lavoro che ispireranno l’opera di Vita Sackville-West e di Virginia Woolf, in particolare nel testo Le tre ghinee del 1938.

Sackville-West presenta la biografia di Aphra Behn come un ritratto dell’anima. La descrive come una donna che vuole divertirsi, avere successo, rozza – come nel gusto del tempo – dal linguaggio sboccato, anticonformista, amante di uomini e donne. E nello stesso tempo ne esalta la fondamentale onestà e il grande idealismo. È contro il puritanesimo, eppure critica il libertinismo di cui comprende la radice patriarcale. Ma le sue opere, sottolinea Maria Grazia Nicolosi – docente di letteratura inglese al Disum e componente del Centro di studi di genere – non hanno valore solo in quanto precorritrici del romanzo moderno, ma anche dal punto di vista artistico per la qualità della scrittura. Le sue storie non finiscono quasi mai con il matrimonio, che l’autrice considerava un contratto sesso-economico che penalizza le donne, e spesso le sue protagoniste non hanno figli. «Il matrimonio – scriveva – è un veleno per l’amore come prestare danaro lo è per l’amicizia». Ed è interessante come le due studiose catanesi mettano in evidenza il rispecchiamento tra le due scrittrici inglesi del Novecento e la loro antenata di due secoli e mezzo prima, «una genealogia che le unisce in quanto donne che, in una società patriarcale, sono riuscite a fare della scrittura la propria professione». Ed evidenziano come Aphra Behn, che scelse di fare la spia, costruisca maschere e identità plurime e avventizie anche nella sua vita reale che, in buona parte, rimane misteriosa, a partire dalle sue origini.

(La Sicilia, 2 luglio 2022)

di Paolo Pileri

Sessant’anni fa, nel 1962, usciva “Primavera silenziosa” di Rachel Carson (Feltrinelli). Un libro manifesto, ma anche un manuale per imparare un attivismo ecologico fondato su dati e indicatori. La natura non è un’opinione, ma un fatto preciso. Idem la sua tutela.

Quattro anni ha impiegato Rachel Carson a scrivere “Primavera silenziosa”: notti insonni di ricerche, interviste, studi, documenti. Grazie a lei si è aperta la strada per eliminare i Ddt (diclorodifeniltricloroetano). La sua ostinazione magistrale ha svelato i danni di pesticidi ed erbicidi usati nelle terre agricole. Giornalista colta, biologa e donna rigorosa, con il suo libro meraviglioso ha smontato pezzo per pezzo l’ipocrisia mortifera che allora – e per anni a seguire – le multinazionali dell’agrofarmaco, assieme a governi, hanno fatto sorbire a tutti, addolcendo il loro egoismo con il nome-beffa rivoluzione verde.

Un abile gioco di parole per imporre come lieve e giusto ciò che non aveva nulla di lieve, di verde e di giusto, ma anzi era l’inizio di una tragedia e il vessillo di un modello spaccone che ci ha persuasi che lo sfruttamento della t/Terra è un nostro diritto. Le manomissioni di parole sono il piede di porco che da decenni viene usato per confondere la gente e allontanarla dalla verità, per gettare fumo nei loro occhi nascondendo le alternative che esistono e sono possibili.

Anni fa è stato sviluppo sostenibile, oggi il mantra è transizione ecologica, con tutta la sua corte di declinazioni. Sarà ancora come la rivoluzione verde? Abbiamo un’urgenza pazzesca di una Rachel Carson oggi o, meglio, abbiamo urgenza di divenire tutti noi Rachel. Lei ci ha lasciato un libro in eredità dal quale imparare: possiamo leggerlo, ricordarlo, discuterlo a scuola, al lavoro, in vacanza. Non dimenticare Rachel, questa sì che è vera rivoluzione verde. Quel libro è una spinta potentissima per tirar fuori la testa da questo minestrone ambiguo e melmoso che è lo storytelling sulla transizione ecologica propinato da chi non ne vuole sapere di cambiare, neanche un pochino.

“Primavera silenziosa” è un libro scritto con passione e metodo, poesia e rigore. Ed è quest’ultimo uno degli strumenti più vincenti che Rachel ha usato. Dati, indicatori, fatti, testimonianze, casi reali per mostrare concretamente che quella rivoluzione non era verde, ma nera come la pece. Non solo proclami, non solo opinioni, non solo parole, ma numeri e prove: così si fa. Come Rachel, anche noi non possiamo ingoiare qualunque transizione ci propinino, ma abbiamo bisogno di entrare nelle questioni, farle nostre, non vergognarci di dubitare anche quando ci sono poche ragioni per farlo.

Per scrivere “Primavera silenziosa” dovevi mettere da parte i compromessi che annebbiano la mente. Dovevi scegliere documenti e letture che chiariscono a te e fanno capire a tutti. Davanti a noi avremo un’estate bollente, l’ennesima di un clima che non è impazzito da solo, ma per causa nostra. Regaliamoci una lettura ecologica; regaliamoci la possibilità di capire le parole dell’ecologia leggendo giganti come Carson e non assorbendo solo le frasi fatte di politici e venditori porta a porta di transizioni poco ecologiche, molto finanziarie, zero rivoluzionarie. Ogni parola che non capiamo è un calcio nel sedere che riceviamo, come diceva don Milani. Per tutelare la natura dobbiamo aumentare la padronanza del lessico della natura.

Certo, questo è faticoso, come lo è stato per Rachel Carson disvelare l’atrocità del Ddt dato dopo dato. Ma la sua costanza rigorosa ci ha salvato e questa lezione è lezione di metodo che ora è nelle nostre mani. Pensate che bello trovarci tutti in piazza, virtuale e reale, sventolando quel libro come si fa con un manifesto, pretendendo di essere presi sul serio. Come Rachel Carson seriamente fece con noi.

(Altraeconomia, rivista n. 250, luglio/agosto 2022)

di Luisa Muraro

La candidata sconfitta e la nuova sindaca, dopo il ballottaggio delle ultime amministrative, si sono incontrate e tra le due di colpo c’è stato un abbraccio, un vero abbraccio che ha cambiato il senso della prova elettorale. E che mi ha fatto ripensare al libro di Lia Cigarini, La politica del desiderio uscito da poco (Orthotes, Napoli 2022, a cura di Riccardo Fanciullacci e Stefania Ferrando).

In quell’abbraccio ho visto brillare in un lampo di fulminea bellezza l’intuizione che lo anima dall’inizio alla fine: «l’orizzonte della politica delle donne era ed è un cambio di civiltà». Si è aperto, questo orizzonte, con l’atto di aver interpretato la differenza sessuale come indipendenza femminile dalle misure maschili. E va realizzandosi nel fare dell’indipendenza femminile una mediazione necessaria anche per gli uomini.

Un cambio di civiltà è un processo plurale da cui le cose prendono, per finire, un senso nuovo ai nostri occhi, man mano del suo farsi a nostra insaputa. Come si fa, dall’interno di un tale cambiamento, a saperlo? Solo l’opera d’arte può farci vivere questa esperienza che nella realtà sembra disperdersi in una miriade di avvenimenti. Ma ecco che una vita vissuta con un’intima concentrazione forma come un filo rosso che li collega tra loro!