Nell’incipit del suo saggio titolato “Spazi metrici”, Amelia Rosselli scriveva: «Una problematica della forma poetica è stata per me sempre connessa a quella più strettamente musicale, e non ho in realtà mai scisso le due discipline, considerando la sillaba non solo come nesso ortografico ma anche come suono, e il periodo non solo un costrutto grammaticale, ma anche un sistema».

In effetti, non si riflette mai abbastanza sul fatto che la musica e il linguaggio adoperano per prendere forma la stessa materia: il suono. Del resto, in poesia, la rima, l’assonanza, l’allitterazione sono effetti sonori. Non solo, ma nel linguaggio colloquiale esistono emissioni sonore, interiezioni, esclamazioni che non sono parola, fatte di brevi o lunghe sillabazioni, che possiedono una grande forza significante. Altre volte si pronunciano singoli fonemi senza senso apparente, ma che per una sorta di codice secolare, e forse millenario, si fanno subito intendere: ehm, brrr, oooh! In genere, narratori, filosofi, poeti, chiunque scriva per farsi leggere, presta una grande attenzione all’effetto sonoro della propria scrittura. Flaubert leggeva ad alta voce, per sincerarsi della efficacia di ogni sua frase. Lucrezio sostiene, in un passo famoso del suo poema Sulla natura delle cose che musica e linguaggio sono nati insieme. Sant’Agostino, nel suo trattato sulla musica, si sofferma sulle radici del ritmo, sugli schemi metrici della poesia, come fondamento del ritmo musicale.

Ancora oggi, una pagina di Bach ci suggerisce un ritmo anapestico, come nel terzo concerto brandeburghese; e l’ouverture al Coriolano di Beethoven un martellante e ossessivo ritmo giambico. Sull’importanza dell’effetto sonoro del linguaggio insiste in tutti i suoi saggi il grande Émile Benveniste, e in particolare in uno di essi ipotizza che la musica nasca dalla interiezione stilizzata; mentre negli appunti su Baudelaire si concentra sulla venuta a galla del valore simbolico del suono, e dunque del linguaggio. Amelia Rosselli, una delle voci poetiche più intense del Novecento non solo italiano, sembra riassumere splendidamente nei suoi versi questi nessi tra musica e linguaggio. Del resto, la musica era stata forse la sua prima passione, che aveva coltivato al punto di arrivare – come ricorda nella intervista qui a fianco – a frequentare i corsi di Darmstadt, tenuti tra gli altri da Stockhausen. Suonava professionalmente l’organo, oltre al pianoforte. Fra il ’52 e il ’54 pubblicò alcuni saggi su “Diapason” e su “Civiltà delle macchine”, riviste alle quali l’aveva introdotta Leonardo Sinisgalli, l’ingegnere-poeta. Dopo quattordici anni di ricerche presso biblioteche italiane, francesi, inglesi, gli scritti di etnomusicologia di Amelia Rosselli confluirono nel “Verri”. Partiva, per superarle, da tradizioni bartokiane, frequentò gli studi elettronici della Rai, e al Musée de l’Homme di Parigi, dopo essersi concentrata su musiche non temperate, anche orientali, ne spiegò il sistema sottostante, quella struttura universale che era stata fino ad allora solo intuita, e d’istinto «seguita da musicisti non influenzati dal razionalismo leibnitizano, del Sei-Settecento».

Non aveva una lingua principale, e semmai avrebbe potuto essere l’inglese della madre; ma essendo nata a Parigi, la prima lingua alla quale venne esposta fu il francese. Adottare poi l’italiano del padre fu una scelta. Di questo suo plurilinguismo si sente l’eco nella scrittura, e il passaggio da una lingua all’altra sembra a volte aggiungere ferite alla sua esistenza difficile. Nel trentesimo anniversario della sua fine tragica, un convegno internazionale la ricorderà all’Università di Roma Tre e alla Sapienza. Il pomeriggio del 12 febbraio, al Palazzo delle Esposizioni all’Eur, si inaugurerà la mostra titolata Improvvisi per una identificazione e si terranno letture delle sue poesie. Il 13 febbraio, infine, nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre, la giornata conclusiva. Ascoltare, recitate, le poesie di Amelia Rosselli sarà un tentativo di restituirle quella voce che nei trascorsi trent’anni non ha cessato di mancarci.

(il manifesto, 8 febbraio 2026)

Intervista ad Amelia Rosselli

di Francesca Borrelli, maggio 1992

La prima singolarità che si impone al lettore è il suo passare dall’inglese all’italiano al francese, lingue indifferentemente evocabili dal pensiero che le possiede e le manovra dalla prima adolescenza. “Sleep” contiene versi scritti tra il ’53 e il ’66, in inglese, una lingua alta, nutrita di letture di classici…

La credevo un misto di inglese e di americano, ma rivedendo il libro ho scoperto che è molto più legata alla lingua inglese nella quale leggevo a quel tempo; inoltre, ci sono dentro i ricordi indelebili del teatro shakespeariano: ho avuto occasione di vedere Laurence Olivier recitare Amleto, Otello, Re Lear, e non posso dimenticare Alec Guinness nella sua interpretazione tutta diversa di Amleto. Infatti, non possono sfuggire le connotazioni elisabettiane del lessico, della sintassi, della grafia nell’impiego delle maiuscole; persino l’intento appare chiaramente parodistico. È così?

Eccome, c’è una presa in giro del teatro shakesperiano che si esprime, per esempio, attraverso una delle voci parlanti, quella del fool che si burla del re e delle sue corti. Ma poi, seguendo l’ordine cronologico nel quale è organizzata l’antologia, ci si accorge che senza cessare di fare il verso alla lingua elisabettiana, e senza abbandonare del tutto il registro pseudometafisico, le poesie scritte intorno al ’65 esprimono un rapporto con l’uomo più concreto, e assumono connotazioni molto più sessuate. Nel cinque e seicento inglese era l’uomo che si rivolgeva all’amata, e a questo proposito nel mio libro c’è un incontro-scontro con certa critica di tipo femminista che però non condivide nulla con l’ambiente italiano, è molto anglosassone. Nel cinque e seicento per metafisica si intendeva filosofia + dio, mentre oggi si riportano quei problemi al confine con l’ambito sociologico-femminista. Comunque, l’ironia ha cominciato a rompermi le scatole. È triste il fool, non ironico: è un giocoliere. E ho messo molta presa in giro in quel tu che spesso indica me come interlocutrice: non descrivo esperienze autobiografiche – l’unico libro in cui lo faccio, scritto in francese, è Le chinois à Rome. Qui sono solo fantasie, perché le mie esperienze vere le avrei piuttosto trascritte, a questo punto, in italiano. Una volta mi venne l’immagine di me su delle palafitte, che pensavo in inglese ma vivevo in Italia.

E quel titolo di una sola parola, “Sleep”, da cosa viene?

Vuol dire sonno, e credo di averlo preso da un famoso soliloquio di Amleto, quando dice di averne nostalgia, e poi ritorna nel famoso Essere o non essere, quando dice, per esempio «Dormire, forse sognare, si, lì è l’intoppo». Ma sleep ha anche una valenza ironica, perché, in quelle poesie si esprime una attività frenetica, almeno per quel che riguarda l’immaginario. Inoltre, con la sua doppia e, la parola sleep ha una alta densità femminile, il suo suono include in qualche modo sonno e sogni. E per ultimo, allude una ragione autobiografica: a quel tempo soffrivo di insonnie feroci, dunque il sonno per me era un miraggio.

Cosa porta alla scrittura non solo il fatto di possedere interamente tre lingue, ma l’alternare nei diversi idiomi il flusso del pensiero?

È un problema; sospetto che se si pensa in tre lingue vuol dire che non ci si è ancora risolti a decidere dove si vuole vivere; sono stata parecchio vagante e ho avuto più di una esitazione su dove fermarmi. A determinare la mia permanenza a Roma è stato il lavoro di traduttrice, che svolgevo per le edizioni Comunità di Adriano Olivetti, dal ’49 al ’54. Vivevo in camere d’affitto, passai un anno anche in una pensione, fino a quando mia nonna mi lasciò qualcosa che servì per comprare una casa a Trastevere.

Ma la sua vita avrebbe potuto fermarsi altrove, in Inghilterra, per esempio, dove vivevano i fratelli, o a Parigi, dove aveva trascorso parte dell’infanzia…

Finché con l’entrata dei nazisti in Francia dovemmo scappare; stavamo per andare in Algeria con Louis Joxe, allora segretario di De Gaulle, e la sua famiglia, ma partirono solo i nostri bauli, perché qualcosa fece cambiare idea a mia madre. Perciò approdammo in Inghilterra, e dopo i primi allarme dei bombardamenti a Londra, raggiungemmo gli Stati Uniti in nave. Benché non sia mai stata in Algeria, me ne è rimasta una sorta di nostalgia; dopo la fine della guerra avevo una fissazione per la politica mediorientale. Del resto, ho un lato semitico-desertico.

A quale luogo sono legati i ricordi migliori?

I tre anni che passai accanto a mia madre furono il mio periodo più felice; stavamo a Larchmont, un paese di pendolari vicino New York, nella Westchester County dove ha vissuto molto anche Fitzgerald, che ne parla in uno dei suoi primi libri. Non lontano da noi abitavano Enrico Fermi, Toscanini, Salvemini che al sabato veniva a trovare mia nonna: era la società Mazzini, sede di molte riunioni di antifascisti, che da New York indicava i luoghi relativamente sicuri dove sfollare. Durante il periodo del ginnasio e del liceo, d’estate andavamo a lavorare nei campi; ce n’era bisogno anche in America durante la guerra. Una volta andai con tutti i miei cugini nel Vermont, in un campo quacchero; là, imparammo ad andare a cavallo, a fare lavori pesanti, a tagliare gli alberi, e mungere le vacche. Poi, la domenica andavamo a riposarci nei boschi, e chi voleva si alzava e proponeva una discussione su temi che gli stavano a cuore.

Nel corso di una bellissima trasmissione radiofonica a lei dedicata e condotta da Gabriella Caramore lei parlò di un suo tentativo di salvare dallo spreco e dall’esaurimento il nostro flusso interiore di pensieri…

Sì, ricordo che lo dissi per rispondere a Zanzotto, che parlava del corpo a corpo con la realtà nella mia poesia: lo diceva molto bene, ed è vero, nei miei versi c’è anche questo. Ma sotto sotto abbiamo tutti paura di sprecare la nostra interiorità, ed è questo che volevo dire con quella frase nella quale, implicitamente, citavo Virginia Woolf: fu lei per prima a occuparsi dello stream of thought. È una tecnica che, dal punto di vista della descrizione psicologica non mi interessa affatto e tuttavia, nella vita è quel che ci salva. Per me scrivere serve, in un certo senso, a portare nuova ricchezza alla mia e alla altrui interiorità: sta anche in questo la valenza etica della poesia.

Uno tra i tanti luoghi comuni della critica ha individuato nel lapsus una componente quasi organica alla sua poesia. Alcuni esempi tornano anche nei versi dell’ultimo libro, e tuttavia il rimando freudiano è spesso improprio, perché non di errore involontariosi tratta, quanto di sovrapposizioni delle diverse lingue. È d’accordo?

Sì, il primo a parlarne fu Pasolini in un saggio scritto come postfazione alle mie prime poesie, pubblicate da Vittorini e Calvino su Menabò n. 6 del ’63. Gli avevo consegnato un mio personale glossario, spiegandogli il perché di queste fusioni di parole, di questi giochi linguistici; ma non tutti i critici erano così intelligenti come Pasolini. Si continuò a parlare dei miei lapsus anche quando non ce n’erano. Per esempio, già nel mio terzo libro e n’è uno solo, mnemonico, quando per nominare l’albero di una nave uso un inglesismo e dunque lo chiamo masto da mast. Sarebbe meglio abbandonare il termine lapsus, che non appartiene alla filologia e che necessita sempre di aggettivi che lo definiscano, introducendo così una complicazione in più: molto spesso non si tratta che di invenzioni di parole, incroci di lingue, slang o anche di grafismi; e sono chiari, in tutto ciò, gli influssi della poesia di Cummings e di Hopkins, autori che a quel tempo leggevo molto. Anche Emmanuela Tandello, la traduttrice di Sleep, torna sul lapsus; ma intende parlare di parallelismi tra le due lingue, come quando uso shallop per riferirmi alla scialuppa invece di tender.

In margine alle poesie pubblicate su Menabò, che sarebbero andate poi a far parte della raccolta Variazioni belliche, una nota biografica dice che «Svolge professione, come teorica e compositrice, di musicista». Fu dunque questa la sua prima inclinazione?

La mia scelta musicale sembrava una follia, perché la mia famiglia era rimasta senza soldi e mio padre, che all’origine ne aveva, decise di spendere tutto per finanziare Giustizia e Libertà e l’attività clandestina. Poi, quando scoppiò la guerra di Spagna, finanziò un battaglione dove confluirono molti esuli francesi. Pensava che i figli dovessero lavorare, giustamente; ma, insomma, non avevo abbastanza soldi per svolgere studi regolari. Avevo cominciato a suonare il violino a Londra, a sedici anni, poi continuai a Firenze, dove studiai anche pianoforte. Incontrai Luigi Dallapiccola, che mi introdusse ai libri di teoria dodecafonica, e fu a lui che presentai le mie prime composizioni. Ma era stato Petrassi a indicarmi quello che sarebbe diventato il mio maestro. Lo strumento che avrei, più avanti, potuto suonare in modo professionale era l’organo: adoravo la musica del cinque e seicento, prendevo lezioni private a Roma a piazza del Popolo. Ma, poi, come per istinto, smisi di suonare. Allora, non mi era stato ancora diagnosticato il morbo di Parkinson. Decisi di dedicarmi agli studi di composizione: ragioni di ordine fisiologico mi spingevano verso un lavoro creativo piuttosto che interpretativo. Andai a Darmstadt, come usavano fare i compositori. Lì insegnavano, tra gli altri, Stockhausen, Boulez e Tudor, il pianista di John Cage, che in seguito mi chiamò a lavorare con lui a uno spettacolo al Sistina al quale collaborava anche Merce Cunningham. Io mi

esprimevo piuttosto tramite una gestualità improvvisata, e a un certo punto mi misi a cantare un canto gregoriano, finché, qualcuno dal pubblico gridò: «Amen». A Cage non fece per nulla piacere. Ero una postbartokiana, dunque con le tesi di Cage non andavo d’accordo, ma lui era straordinariamente intelligente, forse un po’ troppo dogmatico; comunque quel che ha distrutto (del sistema tonale, temperato, dodecafonico) l’ha distrutto bene. Una volta, a Darmstadt, mi era stato dato un lavoro sulla sua musica e passai cinque nottate a capovolgere le sue tesi: a forza di fare grafici ebbi una allucinazione sonora, arrivai a sentirmi dentro tutta la partitura. Davvero, ascoltai l’intero pezzo. E mi presi un enorme spavento.

C’è almeno uno studio di etnomusicologia, che rimarrà nella storia delle sue pubblicazioni a pari diritto con la sua poesia: è un saggio uscito su “Civiltà delle macchine” prima e poi sul “Verri” di Luciano Anceschi, frutto di quattordici anni di ricerche in Italia, in Francia, e a Londra.

Volevo studiare quali erano le vere sottostrutture, non ancora trascritte o analizzate, dei canti e degli strumenti del terzo mondo e di quello orientale, dove il sistema temperato non ha avuto influsso. Un lavoro di taglio strutturalistico, che si basa sulla rivalutazione della musica folk di ascendenze sia africane che orientali: partendo dallo studio della teoria dodecafonica e da quello della musica di Bartók, ho tentato di introdurre ciò che si potrebbe chiamare un allargamento della teoria in rapporto con la musica popolare; e in particolare con la costruzione di strumenti le cui scale differiscono da quella del pianoforte, poiché sono basate sulla realtà fisica e le leggi acustiche, diversamente da quanto accade nella scala temperata. A questo scopo ho fatto costruire da una fabbrica italiana, la Farfisa, un piccolo pianoforte per riprodurre ciò che comunemente viene chiamata la serie degli armonici, e che comprende sei ottave. E ho osservato così almeno due fattori che convalidano la mia opinione circa il fatto che una grande parte della musica orientale, certi tipi di musica popolare e molte tradizioni di musica temperata, siano ispirati, e istintivamente basati sulla serie degli armonici, che possiamo considerare un apriori o una forma ideale.

A parte ciò che comporta l’avere un orecchio esercitato, e alle spalle studi di armonia e soprattutto di contrappunto, come descriverebbe l’influsso della musica sul verso?

Non si sovrappone agli studi classici delle varie metriche, ma mi ha influenzata talvolta per esempio nella scrittura di un lungo poemetto, La libellula, quando avevo ventotto anni… non mi ricordo bene quand’è che l’ho scritta…

E ci sono invece poesie che mette in una relazione diretta con musiche ascoltate o studiate?

Sì, mi è capitato con le prime poesie di Variazioni belliche; allora suonavo sempre al pianoforte i 48 preludi e fughe di Bach e i Preludi e i Notturni di Chopin e mi capitava di girarmi dal pianoforte al tavolo di lavoro… certo non trascrivevo…, ma sa, le mie sono poesie in verso libero o quasi… Quando lei legge sottolinea molto la metrica e, a volte enfaticamente, anche il senso…

Talvolta anche troppo, ma ho notato che il grande pubblico non capisce una lettura fredda com’è quella della nostra voce interna: ispirata intellettualmente sì, ma non emotivamente. Allora cerco di rivivere l’esperienza che ha provocato la poesia, e quel che ne viene fuori non è tanto enfasi, ma colorazione. Di solito, ho in mente l’immagine che ha dato origine ai versi. Però vorrei tornare a letture un po’ più fredde.

Nel primo capitolo di Diario ottuso ha detto di considerare un “mini-romanzo”, c’era un tentativo di portare a compimento un’opera di narrativa. Crede che la cosa sia finita lì?

Non lo penso affatto, spero di no. Ho in mente da tanto tempo un romanzo umoristico, e il mio grande modello è il Tristram Shandy di Sterne; ma sono anni che non riesco a scrivere. La prosa di Diario ottuso è un esperimento di prosa ed è l’unico mio scritto in italiano ad essere indirettamente autobiografico. È un esercizio della memoria, alla Proust, ma certo non dal punto di vista stilistico, questo no. È anche la storia di un breakdown, una storia vera che ho camuffato. Quando ho chiuso il primo capitolo l’ho considerato più un esercizio di stile che altro.

Cosa ne pensa, riprenderà a scrivere?

E come posso prevederlo: per sei anni non ho scritto nulla, poi d’un colpo, in modo improvviso è venuto fuori il poemetto Improptu. Cominciai tentando una scrittura in prosa, ma tornavo sempre alla mia personale metrica. In Improptu c’è un salto tematico: ho cominciato a parlare di politica in modo larvato e anche il modo è mutato. Con la scrittura di Documento avevo esaurito una certa carica energetica, e dunque ora scrivevo con maggior leggerezza e in cerca di una risposta a un problema politico. Ero iscritta al Pci dai ventotto anni, facevo lavoro di base; alternavo nettissime sentenze politiche a frasi a bella posta censuranti. «II borghese non sono io». Certo sono più malinconica senza la scrittura, che è legata alle molte mie letture, e alla necessità di non avere ossessivi problemi di sussistenza. La musica è stata il mio grande conforto, e il mio grande riposo, ma sono più felice adesso che non suono: non si possono avere due professioni così impegnative. Ero arrivata al punto di comprare anche un violino, ma lo riportai il giorno dopo. Alla fin fine, ho regalato tutta la mia musica.

(il manifesto – Alias, 8 febbraio 2026)

Il numero doppio della rivista AP (Autogestione e politica prima) n.4, ottobre-dicembre 2025/ n.1, gennaio-marzo 2026, meriterebbe una menzione solo per il titolo, Con GENTILEZZA stante i tempi bui; e per l’immagine di copertina, due mani che si stringono: due mani, una di donna e una di uomo. Non credo sia casuale. Perché AP da sempre, pur essendo profondamente femminista per i valori e le battaglie e le azioni che sviluppa, non ha mai assunto una posizione di rifiuto verso le figure maschili che ha sempre accolto, ne è stata ospite o addirittura alleata. Siamo, in questa rivista, impegnati a cercare aldilà, o nel profondo, a mostrare, svelare delle realtà che la stampa in generale nasconde e trascura: quella realtà che solo le donne riescono a svelare, che è appunto fatta di gentilezza e di forza. Questo doppio numero ne dà una testimonianza vivida: ci sono le lotte dei braccianti e la rabbia verso le cieche burocrazie che rendono faticosa e difficile ogni azione sensata; la consapevolezza del difficile scambio con le giovani, travolte da un sistema tecnologico ancora profondamente patriarcale e minacciate da guerre sempre più insensate e crudeli specie per le donne… E a fronte di questo la volontà di non perdere i legami col passato, con le madri, nella storia vivente, che è l’unica che ci può restituire il senso profondo dell’esistenza. Insomma, un numero che assume e rilancia, con il contributo delle Città Vicine che hanno pubblicato qui le riflessioni nate dal loro incontro “Testimoniare il male senza dimenticare il bene”, una parola forte, che ci libera da tanti piccoli pregiudizi e paure per la sorte del femminismo: che, come testimonia questa rivista, è più vivo che mai.

(www.libreriadelledonne.it, 5 febbraio 2026)

Risale a Patrizia Cavalli, dopo la morte della scrittrice, l’idea di questo “Album” che ora vede la luce a cura di Emanuele Dattilo (Einaudi): foto, note biografiche, lettere, brani dai romanzi, testi inediti

Sfogliare un album di foto di famiglia significa compiere un rito specifico, assai più codificato di quanto normalmente sospettiamo. «Dov’era qui?», «Chi era questo?», «Cos’era successo quella volta?», chiede il bambino all’adulto di fronte ai volti di quanti, pur essendogli familiari e vicini, gli appaiono d’un tratto lontani, quasi irriconoscibili.

Ma si deluderebbero senza dubbio le sue aspettative se ci si limitasse a rispondere a questi interrogativi, ripetendo magari quanto riportato già dalle didascalie. La vera domanda che infatti il bambino vorrebbe porre, e che pure resta spesso sospesa e non detta, è: «Come eravate/come eravamo allora?».

È la questione che Emanuele Dattilo pone felicemente al centro dell’Album Morante di cui è curatore (Einaudi “Saggi”, pp. IX-263, € 52,00), prendendo sul serio la più vitale delle curiosità infantili (ma qui “bambino” e “adulto” indicano due diverse condizioni epistemiche più che anagrafiche – due ruoli o due finzioni). L’“Album”, che raccoglie fotografie, documenti ed estratti spesso inediti di Elsa Morante, ha una storia travagliata, come si compete a un libro tanto importante. Concepito già all’indomani della morte della scrittrice (1985), è rimasto in fase embrionale per oltre trent’anni. Una gestazione mostruosa che si spiega con il compito altissimo affidatogli originariamente da Patrizia Cavalli: nientemeno che strappare, tramite il ricordo, l’amica Elsa alla morte! Un’impresa forse impossibile, che ora Dattilo ricalibra, piegandola nella direzione dell’arte divinatoria.

Attraverso il montaggio di immagini e testi, al di là di ogni imposizione cronologica, si tratta non tanto di ricostruire la vita di Morante (per quello esistono già le biografie), né tantomeno di restituirgliela, ma di evocare Elsa, lasciando che sia lei stessa a mostrarsi, a rivelarsi al lettore. E con lei il suo mondo, il suo modo di essere, il suo pensiero. Sì, perché una delle premesse fondamentali del libro è che Morante ha un pensiero – un pensiero che, naturalmente, non si è espresso nella forma sistematica del trattato, ma innerva i racconti, i romanzi, le conferenze, le poesie, le lettere, e finanche i paratesti, quegli umili apparati grafici e testuali che accompagnano un libro.

È infatti proprio in una notarella autobiografica apposta sulla quarta de “Il mondo salvato dai ragazzini” che Morante ci si presenta con ineguagliata lucidità. «E.M. – scrive – è tuttora vivente, e abita a Roma nell’unica compagnia di un gatto. Le sue amicizie (poche) le trova di preferenza tra i ragazzini, perché questi sono i soli che si interessano alle cose serie e importanti. Gli adulti, in massima parte, si occupano di roba trita e senza valore. In politica, E.M. è (fino dalla nascita) anarchica: CIOÈ ritiene che il potere degli uni sugli altri viventi […] sia la cosa più squallida, miserabile e vergognosa della terra».

Vi è molto di Elsa condensato in queste poche righe. La disposizione selvatica e quasi saturnina, ma anche l’amicizia, quale culto assoluto da prestare a un pantheon di divinità comuni (Rimbaud, Simone Weil, Platone, Mozart, Spinoza…). Il rifiuto di ogni forma di sopraffazione e la passione smodata per i gatti – le uniche creature alle quali Elsa accorda una sorta di primazia naturale («Potere ai gatti!», grida, una fredda notte di capodanno, facendo piovere macinato su una colonia felina). E, infine, la contrapposizione netta, insanabile, tra la Storia, il mondo degli adulti, degli Infelici Molti, da una parte, e l’Isola, la patria dei ragazzini, dei Felici Pochi, dall’altra.

Quale delle due è reale e quale irreale? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, per Morante, la realtà è tutta dalla parte dell’Isola; è la Storia, per usare le parole di un altro grande scrittore del Novecento, “l’incubo” dal quale dobbiamo cercare di risvegliarci.

Si tocca qui, come suggerisce persuasivamente Dattilo, uno dei nodi che insieme stringono e separano Morante dall’amato Pasolini. Anche per Elsa, ai margini della società, il Paradiso esiste; ma esso non è di per sé votato all’estinzione, per via di un’inesorabile dialettica storica. Sempre vi sono e vi saranno Poeti, capaci di cogliere la vita come una rosa da un prato. Lo dimostrano gli esempi speculari di Sandro Penna, «il più grande poeta del mondo», e di Leonor Fini, pittrice, che vivono senza conservarsi, in maniera tenera e feroce – il che vuol dire, in una parola, innocente, come il fuoco, che brucerebbe il mondo, ma non brucia in primis che sé stesso. Appartiene anche Elsa a questa felice, eletta schiera?

Lo ricordava già uno dei più grandi critici letterari del secolo scorso, Cesare Garboli: Morante, che per tutta la vita non ha fatto che adorare indefessamente la grazia, la leggerezza, l’ala di rondine che passa senza lasciare traccia, si è sempre imputata la qualità che più le era odiosa – la pesanteur. «Io futile minotauro negato al volo», dice di sé nella poesia conclusiva di “Alibi”. È questa la tragedia di Elsa: scorgere l’Isola, persino frequentarla, senza però essere in grado di restarvi davvero; vedere una donna in spiaggia con in braccio un bambino ed essere solamente colei che la osserva a distanza. «Mi pare ormai di aver capito il segreto della felicità… – scrive in una lettera a Rodolfo Wilcock – L’ho capito, MA non sono capace di trasformarmi in quello!». Ed è probabilmente proprio questo capire il grande ostacolo. Per quale ragione? Perché bello, per Elsa, è solamente chi non sa di esserlo; felice è solamente chi non sa cosa sia la felicità. Come scrive a proposito dei Felici Pochi: «la vostra grazia, ultima, è che la vostra bellezza NON VI RIGUARDA».

Ma forse, come suggerito da Giorgio Agamben – un altro degli amici le cui testimonianze sono raccolte nell’“Album” – proprio l’adesione tenace al proprio destino, alla propria finzione tragica, consente a Elsa di aprire «un varco» oltre ad essa, «verso qualcosa che non è più tragico». Una commedia o anche solo uno scherzo (“Tutto uno scherzo” è il titolo originario de “La Storia”). Sembrano confermarlo al lettore alcuni ritratti, in cui la consueta, intransigente serietà di Elsa si scioglie finalmente in un sorriso sottile e pieno di mistero. È il «sorriso degli etruschi», come ebbe a scrivere Raffaele La Capria, di chi «ha stabilito che la Felicità deve essere in qualche parte, in un’Itaca remota e vicina, e bisogna soltanto essere abbastanza intrepidi per andare a scovarla». Infatti, solamente «chi questa idea ha in fondo alla testa, e niente elude, conosce il Naufragio».

C’è un momento, un solo momento, in cui questo spiraglio oltre la propria sorte, altrimenti votato a rimanere invisibile a Elsa, sembra divenire anche per lei trasparente, facendo filtrare un po’ di luce. È un testo inedito, in cui Morante immagina un dolce scambio con Stendhal: «Lo sai benissimo che non sono il tuo Angelo Custode. Il tuo Angelo Custode è Arthur Rimbaud. Costui ti porterà alla morte; ma al momento di morire, ti ricorderai di quest’altro vecchietto, che t’ha indotto a vivere, e che sono io. Io sono il tuo Santo Protettore. Sono un sorrisetto».

(il manifesto – Alias, 1° febbraio 2026)

La pratica poetica ha salvato le donne deportate dalla perdita della loro umanità: lo raccontano le poesie raccolte dal lager femminile di Ravensbrück nel libro “Boschi cantate per me” curato da Anna Paola Moretti. Il 29 gennaio (ore 17.30) se ne parlerà a Bologna all’Istituto Storico Parri con le e gli studenti dei licei Galvani e Archimede, introdotti da Elda Guerra.

Raccontare la storia dell’incontro con Anna Paola Moretti, studiosa marchigiana della Resistenza e della deportazione femminile, è importante per capire la genesi di questa antologia, che è assieme un libro di ricerca e resistenza, di poesia e di storia, su come le donne deportate siano riuscite a non farsi strappare e a conservare la propria umanità.

Anna Paola Moretti, pesarese, da oltre vent’anni si è dedicata a ricostruire biografie di donne deportate, attraverso lo studio scrupoloso delle fonti, documenti e diari. In questa operazione pluriventennale, è venuta a conoscenza dell’esistenza di un corpus di circa 1200 poesie prodotte da donne durante la prigionia nei lager, grazie a Giovanna Massariello, figlia di Maria Arata, deportata e autrice de Il ponte dei corvi. Diario di una deportata a Ravensbrück.

Massariello le aveva parlato della tesi di dottorato di Constanze Jaiser sulla poesia delle donne internate a Ravensbrück, ma numerose altre poesie si trovano disperse in blog, disseminate in rete, in siti di musei, quasi in un lavoro collettivo transnazionale di trasmissione e cura che è giunto fino a noi e a cui abbiamo aggiunto un ulteriore tassello, raccogliendo il testimone di Ventotene per una Europa di pace.

Studiosa delle donne, oltre alla necessità di rendere fruibili in lingua italiana le poesie composte da donne deportate, Anna Paola voleva, seguendo la metodologia delle storiche femministe, in particolare di Natalie Zemon Davis, interessarsi alle singole soggettività, sottraendole al ruolo stereotipato di vittime e restituendo loro identità e biografie. Era necessario però un accurato lavoro di squadra, possibile solo attraverso il lavoro congiunto di un gruppo di traduttrici e traduttori che avrebbero potuto riportare in italiano le poesie che si presentavano nelle lingue più diverse, spesso ritradotte dall’inglese o dal tedesco, e afferenti alla babele linguistica tipica del lager. Ambra Laurenzi, Presidente del Comitato internazionale di Ravensbrück e consigliera dell’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED), ha sottolineato l’internazionalismo di queste poesie, scritte da donne francesi, tedesche, polacche, olandesi, spagnole, russe, ovvero di quindici nazionalità diverse presenti nei circa cento testi del libro.

La tesi di fondo è che la poesia è stata una pratica di resistenza delle donne, un atto di creatività impensato, che ha fatto fallire il tentativo di cancellare l’umanità delle persone deportate. Resistenza e creatività che erano anche nella pratica fra le deportate di ripetere tra loro brani a memoria, formule matematiche, canzoni da non dimenticare, pratica che le ha unite, oltre che salvate dall’annichilimento e dalla disumanizzazione, e che ha creato legami e capacità di resilienza, come hanno testimoniato molte superstiti.

Come scrive Anna Paola Moretti, il linguaggio maschile usato nella storiografia per raccontare l’esperienza del lager ha occultato l’esperienza femminile, che questo libro in parte restituisce, anche attraverso il lavoro di cura, sia nostro, sia delle donne che si occupavano l’una dell’altra nei lager.

Il libro si prende dunque cura delle vite, le restituisce, con accurate note biobibliografiche per ciascuna autrice e con la restituzione dei testi originali e in traduzione.

Alla marginalità del campo di Ravensbrück come campo femminile, Moretti ha risposto restituendo una memoria condivisa, che soprattutto i testi accolti ricreano dal vivo, memoria pulsante e parola frutto di una rete di relazioni, così come spesso è relazionale il lavoro delle donne.

Per noi che abbiamo raccolto questa sfida traducendo, Daniela Maurizi dal tedesco, Maria Luisa Vezzali dal francese e io stessa dall’inglese i testi spesso ritradotti dalla lingua originaria, con a volte perdite o lievi spostamenti del significato originario, il lavoro di lettura e confronto è stato fondamentale, non solo per ribadire la necessità di una memoria collettiva femminile, ma anche per restituire quella visione collettiva e relazionale che le poesie avevano.

Anche Primo Levi, in Così fu Auschwitz, dirà: «Ho desiderato che i miei scritti, anche se li ho firmati io, fossero letti come opere collettive, come una voce che rappresentasse altre voci».

Recitate per le altre, nascoste e protette dalle amiche, in modi fortunosi e originali, come quello di Grażyna Chrostowka, nascoste in barattoli o sotto le baracche, le poesie volevano dare forza alle altre, per questo a volte appaiono ironiche, sferzanti, poesie che spesso ricreavano l’aria di casa, l’odore di certi cibi, di certe pietanze, di certi paesaggi oltre che gli affetti familiari lasciati.

I temi presenti nell’antologia rimandano alla quotidianità della vita nel campo, dalla sezione dedicata all’arrivo a quella dell’appello, agli oggetti, al lavoro, alla desolazione e alla morte, ma sono ben presenti anche gli sguardi su altre donne, gli affetti lontani, le compagne, la resistenza e la speranza di un ritorno.

A cura di Anna Paola Moretti, Boschi cantate per me, traduttrici Loredana Magazzeni, Daniela Maurizi e M. Luisa Vezzali, Enciclopedia delle Donne editrice, 2024

(Letterate Magazine, 28 gennaio 2026)

Giorno della memoria. Le poesie di Ravensbrück a cura di Anna Paola Moretti e la pièce teatrale di Charlotte Delbo su Auschwitz

Dal 1939 al 1945, a Ravensbrück, il lager ha contenuto circa 130mila donne, di cui 90mila sono morte, mentre statistiche incomplete indicano 882 bambini deportati. Per dare conto della evoluzione materiale del campo, basti pensare che nel 1944 risultavano 32 baracche dormitorio, 4 infermerie, bunker di punizione, crematorio (le ceneri venivano gettate nel lago di Schwedt trasformato in fossa comune), laboratori industriali. Il Frauenkonzentrationslager di Ravensbrück è stato l’unico del sistema concentrazionario nazista destinano appositamente alla deportazione femminile.

Anche per questo, leggere oggi Boschi cantate per me (Edizioni Enciclopedia delle donne, pp. 416, euro 23) significa accedere a un materiale prezioso: si tratta infatti dell’antologia poetica che proviene proprio da Ravensbrück. Dobbiamo ad Anna Paola Moretti la curatela di questo volume, che l’ha impegnata per vent’anni nel reperimento delle poesie (oltre novanta con testo a fronte), riportate per la prima volta in traduzione italiana (grazie a Loredana Magazzeni, Daniela Maurizi, Maria Luisa Vezzali e di Paul Benjaminse, Mirko Coleschi, Krystyna Jaworska, Elisabetta Ruffini, Jessy Simonini, Luciana Tavernini). Cinquanta sono le autrici presenti, quindici le diverse nazionalità: le più numerose sono polacche, quasi 40mila, poi francesi, austriache, tedesche, slovene, olandesi, danesi, russe, spagnole e italiane.

Quando possibile viene indicata la data di composizione della singola poesia, quando la lingua originale non è invece ricostruibile si traduce da una versione intermedia (tedesca o inglese). Il valore eterogeneo dei versi non osta con la qualità storica e umana ed è un bene che possiamo leggerle, soprattutto se consideriamo che molti componimenti sono andati persi perché distrutti dalle guardiane o dalle stesse detenute per evitare punizioni.

Ebree, rom e in prevalenza politiche, i versi delle deportate mostrano il luogo di annientamento da cui scrivono per poterne intravvedere la comunità che vi era rinchiusa. Fame, freddo, botte, corpi bruciati, lavoro fino allo sfinimento, morte quotidiana e obbligo di spogliare i corpi delle altre per portarli a morire. Se i lager erano progettati per distruggere moralmente e fisicamente le prigioniere, riducendole a numeri, a «pezzi» (Stück), è esattamente dentro Ravensbrück e nei sottocampi che si sviluppa una produzione artistica (e poetica) come forma di sopravvivenza e resistenza alla disumanizzazione.

Provvisto di apparati storici e critici, oltre che le schede biografiche di ogni poeta, il libro ci accosta alla pluralità linguistica che ha composto la trama del Novecento, dal crollo degli imperi agli spostamenti di confini, fino alle deportazioni e alle migrazioni forzate. È una voce, la loro, che interpella, domanda dialogo, invita a non sprecare la vita e a interrogare il nostro tempo. Anche le contraddizioni sono radicali: libertà e costrizione, dipendenza e relazione, fragilità e forza. In particolare occorre sottolineare quest’ultima, perché di forza femminile si tratta, di alleanza contro la frammentazione, le une con le altre insieme, così che da numeri si potessero pensare come un “noi”.

Una trasmissione della memoria che diventa un modo per rendere comunicabile ciò che altrimenti resterebbe muto o impronunciabile.

Tra le deportate rimaste scrittrici anche dopo il ritorno dal lager si ricordano i nomi di Micheline Maurel, Violette Maurice, Zofia Górska, Halina Golczowa e Charlotte Delbo. Le edizioni Ets, grazie alle sapienti cure di Cristina Galasso e nella traduzione di Federica Quirici, propongono la prima traduzione italiana del capolavoro teatrale di Charlotte Delbo Chi porterà queste parole? (pp. 80, euro 10) unico testo teatrale scritto da una sopravvissuta che racconta l’esperienza vissuta nel campo di concentramento di Auschwitz, cominciata per lei il 2 marzo del 1942, dopo ci sarà Ravensbrück fino alla liberazione il 23 aprile 1945.

Scrittrice e partigiana francese, la tragedia in tre atti di Charlotte Delbo vede la luce nel 1966, e mette in scena ventitré partigiane che sono altrettante compagne di prigionia a restituire, guardandolo insieme a chi legge le loro parole e senza mai nominarlo, il lager. Soprattutto consegnano il senso della vicinanza tra donne, Cristina Galasso parla di consapevolezza e sentimento solidale che consente loro di «stringersi una all’altra e a confidare nella resistenza di ciascuna “affinché una ritorni per dire”».

L’aspetto testimoniale di Charlotte Delbo, che in apertura fa dire a una delle sue personagge di essere «reduce dalla verità», è qui puntellato dalla quotidianità: dagli appelli alle percosse, dal freddo agli stenti per fame e sete, dalle selezioni alle marce e le camere a gas. La scenografia non c’è, non serve perché i luoghi sono rappresentati dalle luci e dal movimento delle protagoniste: all’interno della baracca, nel tragitto e infine nel piazzale dell’appello. Il campo contiene quindicimila donne di varia provenienza ma quelle che Delbo fa emergere sono ventitré, arrivate tra le duecento francesi totali. Françoise, Mounette, Yvonne, Gina e Madeleine, poi Claire, Reine e altre, spalancano le loro vite, lottano «a mani nude, a cuore nudo. A pelle nuda».

Raccontano le loro paure, si confrontano: «Bisogna che ce ne sia almeno una che sopravviva, tu o un’altra, poco importa. Ognuna di noi si aspetta di morire qui. È pronta. Sa che la propria vita non ha più importanza. Eppure si affida alle altre. Bisogna che ce ne sia una che sopravviva per parlare. Tu vorresti che tutti i milioni di esseri umani che sono stati distrutti qui, tutti questi cadaveri, restino muti per sempre, che tutte queste vite siano state sacrificate per niente?».

La potenza del testo scritto da Delbo risiede nelle parole, quelle capaci di dire «le cose semplici». Per fare ritorno a una esistenza che non si immaginava più disponibile né praticabile. Ci si riconosce in quel Tu che le ha accompagnate in questo canto di sopravvivenza e attesa, un Tu che sa tenersi vivo nella presenza di un altro volto o un’altra mano, compresa quella che arriva quando il tempo del vivere si è ormai chiuso.

(il manifesto, 27 gennaio 2026)

Critica letteraria e saggista, Liliana Rampello ha insegnato estetica all’Università di Bologna ed è fondatrice dell’Italian Virginia Woolf Society. Ha scritto di Marcel Proust, Simone De Beavoir e, chiaramente, Virginia Woolf. Ad accomunarla alla Woolf è anche la capacità di leggere e amare Jane Austen. Alla scrittrice inglese ha dedicato i testi “Sei romanzi perfetti”, edito Il Saggiatore, e “Un anno con Jane Austen”, uscito nel 2025 per Neri Pozza. Non è un caso che sia stata scelta come curatrice dei Meridiani Mondadori, la più importante raccolta di opere per autore, il cui ultimo dei tre volumi dedicati a Jane Austen è in libreria da maggio 2025.

In questa intervista, interamente dedicata alla figura di Jane Austen e alla sua scrittura, Liliana Rampello ripercorre i suoi studi sull’autrice partendo proprio dall’esperienza di lavoro sui Meridiani Mondadori, portandoci poi dentro il mondo dell’autrice, maestra di lettura e di scrittura da cui abbiamo ancora molto da imparare.

Partirei proprio dai Meridiani. Oggi di Jane Austen si parla moltissimo. Complici le numerosissime riedizioni, i film e le serie tv dedicate ai suoi libri, il successo che le sue storie e lo stile del suo tempo stanno avendo sui social media e tra le nuove generazioni, è un’autrice che sembra essere sempre in voga ma di cui c’è ancora moltissimo da scoprire. Il Meridiano Mondadori che, lo ricordiamo, non è un’edizione critica delle opere di un autore ma una raccolta analitica delle stesse, inserisce l’autrice nell’Olimpo dei “grandi”. Ti chiedo quindi quanto sia stato complicato per te lavorare su un autore, in questo caso su Jane Austen, con l’intento di curarne un’opera importante come il Meridiano? Nonostante la tua conoscenza della Austen fosse già consolidata, questo lavoro ti ha consentito di scoprire ancora altro su questa autrice?

Certamente. Io ho scritto la prima monografia su Jane Austen lavorando circa tre anni. Quando poi la proposta è arrivata da Renata Colorni, che allora dirigeva i Meridiani prima di Alessandro Piperno, è stato tutto un altro mondo. Innanzitutto perché i Meridiani hanno un loro formato e una serie di regole già determinate: introduzione, cronologia, notizie sui testi, traduzione, bibliografia, ecc. Avevo una grande, meravigliosa scatola da riempire.

Il primo momento è stato il progetto: come distribuire i materiali? Perché da un lato sono pochi e dall’altro sono tanti. I romanzi sono sei, ma c’erano i famosi incompiuti, le 161 lettere, le avvertenze del fratello, la memoria del nipote… Bisognava capire come distribuire tutto in modo da non far perdere efficacia né al primo né al secondo volume. Questi testi vanno su un mercato, non servono solo a noi studiosi. L’impresa mi ha affascinato innanzitutto perché, come dicevi tu, così Jane Austen entra nell’Olimpo dei grandissimi e non la confondiamo più con mille altri rivoli eventuali.

Poi una cosa importante era trovare la connessione giusta con la traduttrice. Io penso che il lavoro di traduzione sia un lavoro critico. Nel caso di Susanna Basso, avevo di fronte una competenza straordinaria e una grande gentilezza mentale oltre che intelligenza. Le ho mandato per prima la mia introduzione per capire se c’era lo stesso sguardo sull’autrice, per non essere divaricate. Devo sottolineare anche che la redazione dei Meridiani è magnifica: Marco Corsi per la redazione interna e Francesca Pinchera per la revisione. Sono persone estremamente competenti, gentili e attente a qualsiasi necessità o aiuto.

Ho cominciato con l’introduzione e la rilettura di tutti i testi per rinfrescare la memoria, considerando che, come accade per tutti i classici, ad ogni rilettura si trova qualcosa di nuovo. La mia idea iniziale era presentare tutti i sei romanzi nel I volume; quindi, c’era da tener presenti molte cose.

Poi c’è stata cronologia e il discorso è stato diverso. Le biografie di Jane Austen sono molte, soprattutto in lingua inglese, e più o meno tutte simili: la vita di Jane Austen apparentemente non presenta eventi significativi o traumi straordinari. Però bisognava correggere questa visione di una vita “priva di eventi”. Non è vero: leggendo le biografie e accostandole, si scopre che ha viaggiato, seppur in un’Inghilterra ristretta geograficamente, ma aveva moltissimi parenti (cinque fratelli maschi, la sorella Cassandra, zii, amici). Era una zia divertente e aveva un rapporto speciale con le nipoti. La sua era una vita priva di enormi avventure ma ricca di incontri, conversazioni e letture. Nonostante all’epoca le ragazze non andassero all’università, lei aveva una formazione colta, era una grande lettrice ed era sostenuta, sia nella lettura che nella scrittura, dalla famiglia. Leggeva tutti i suoi primi scritti nel salotto di casa da bambina e poi il primo a credere in lei è il padre. Si può pensare a questo proposito ai padri vittoriani, attenti a non modificare le regole dell’educazione delle fanciulle, ma il suo è anche un padre che dà fiducia, che le regalò il primo raccoglitore per i suoi scritti e l’attrezzatura per scrivere. Questo è l’ambiente e studiandolo insieme ai romanzi sono nate le prime ipotesi di interpretazione critica, cosa era riuscita a fare rispetto al contesto, alla letteratura del suo tempo, alle forme di costume della sua epoca. E qui ci sono invenzioni e scoperte continue. Tra la mia prima lettura e i sette-otto anni di lavoro sui Meridiani, la mia visione di lei è cambiata e si è approfondita moltissimo.

Ho sempre pensato che tra le cose che rendono unica, e amabile, la scrittura di Jane Austen ci sia la sua capacità di costruire i dialoghi. Mi ha colpita un passaggio inserito nella prefazione del II volume dei Meridiani – tema che si ritrova approfondito anche in Sei romanzi perfetti – in cui parli del rapporto tra i dialoghi austeniani e quelli teatrali, in particolare del suo amore per Shakespeare a cui indubbiamente si ispira. Che rapporto c’è, quindi, tra Jane Austen e il teatro e quanto secondo te questo amore per Shakespeare ha contribuito alla creazione di dialoghi perfetti, ritmati e ancor oggi coinvolgenti ad ogni pagina?

Partiamo dalle sue avventure di ragazzina. Tutto nasce in quel fienile in cui, per divertimento, lei, la sorella, i fratelli e gli allievi del padre mettevano in scena piccoli sketch scritti da loro o commedie dell’epoca e Shakespeare. Quindi non solo lo ha letto, ma lo ha “attraversato” fisicamente con la messa in scena. È lì che lei comincia ad amare il teatro di Shakespeare ma anche il teatro in genere. Sappiamo che da adulta, quando andava a Londra dal fratello Henry e per seguire le vicende legate ai libri, andava a teatro spessissimo. Era un’attentissima spettatrice di forme anche diverse di teatro, oltre che essere un’attenta osservatrice delle arti in genere. Era una persona sensibile a tutti i linguaggi artistici, in particolare quello teatrale.

Di Shakespeare, secondo me, la colpiscono i personaggi femminili: autonomi e indipendenti. Le donne di Shakespeare non sono bambole manovrabili dall’uomo. Lei intuisce le potenzialità del personaggio femminile. Capisce che si possono disegnare personaggi femminili capaci di autonomia, riflessione, invenzione e scontro verbale con l’uomo e di dire la propria sul mondo. La letteratura a lei contemporanea non andava in quella direzione, c’era più la passività e la sofferenza femminile. Lei sceglie la strada della protagonista indipendente, autodeterminata, libera e soprattutto con una lingua. L’avere una lingua, che significa avere un pensiero, diventa con il dialogo il modo in cui lei ci fa vedere come può funzionare il rapporto fra i sessi, nel conflitto e nell’amore, ma in un dialogo in cui il confronto è vivo e in cui entrambi prendono la parola. Questa è una novità straordinaria per la sua epoca. Poi ruba al teatro l’idea che la “parola è azione”. Lei trasferisce il dramma nel dialogo e qui fa comparire ragazze – le sue protagoniste sono tutte giovanissime tranne Anne – capaci di nominare il mondo in cui vivono. Questa è una scoperta austeniana straordinaria che arriva fino a noi. Fino a noi non arrivano carrozze e balli, ma qualcosa di più intenso, vero, contemporaneo e moderno, per la capacità che lei, come i grandi artisti, ha di “vedere prima”. Lei vede prima molte cose e ciò fa sì che nei suoi romanzi i dialoghi siano spumeggianti, sempre intelligenti e ironici. E questo è un altro tratto importante. Qui ha ragione Virginia Woolf quando dice di lei: «Una donna che all’inizio dell’Ottocento scrive senza odio, senza amarezza, senza fare prediche e senza lamentarsi». Questa libertà profonda lei la sente in sé stessa, se la concede senza seguire consigli. È un salto straordinario che lei fa e penso che lo faccia assolutamente attraverso la comprensione profonda del senso del teatro, di che cosa il teatro può comunicare semplicemente attraverso la parola.

Jane Austen, come racconti qui e nei tuoi testi, scrive dopo aver letto tanto, aver ascoltato e guardato il teatro. Ha cominciato da bambina a mettersi alla prova leggendo ai familiari e il suo percorso probabilmente dimostra quanto sia importante l’esercizio dietro la scrittura. Oggi può essere un esempio concreto, e purtroppo per nulla scontato, di come solo studiando a fondo l’arte si può poi creare arte.

Lei insegna innanzitutto a leggere. Essendo una grande lettrice, scopriamo quanto sia formativa la lettura per uno scrittore. Poi insegna a scrivere: aiuta a capire che la lingua va lavorata a lungo per arrivare a quella leggerezza. Da questo punto di vista assumono importanza i due incompiuti che abbiamo pubblicato [con il terzo volume dei Meridiani Mondadori “Romanzi incompiuti” ndr]: si vede che nella prima stesura sistema i personaggi, ma non tutti hanno ancora una lingua; è attraverso lo stile che lei riesce a dare una restituzione complessa sia del singolo personaggio che dell’antropologia sociale che lo circonda che è complessa e ricca. Non utilizza mai il “tipo”: anche il seduttore – da Wickham a Willoughby – non è un tipo fisso, sono forme di seduzione diverse con ambizioni diverse. Non c’è mai il carattere nel senso della tipizzazione dello stesso. Anche questo è molto moderno. Invece che darci una generalizzazione, ogni personaggio è visto in sé e per sé ed è questo che le consente di non essere ideologica. Abbiamo personaggi come Darcy o il colonnello Brandon capaci di sanare una ferita inferta da altri uomini alle ragazze con un’idea molto moderna della rottura dell’omertà, ma abbiamo anche una moglie cattiva come all’inizio di Ragione e sentimento. Ci sono tematiche di grandissima profondità, il tutto raccontato divertendoci. Il che la colloca in una sfera superiore.

Altra cosa importante, che molto insegna alla letteratura contemporanea, è l’impersonalità. Non c’è bisogno di mettere l’Io in scena per scrivere un buon romanzo. Jane Austen insegna che raccontare un mondo non significa non dire ciò che si pensa di quel mondo ma trovare la forma per dirlo in modo diversificato a seconda dell’esperienza di ogni personaggio.

Qualcuno dice che nelle storie di Jane Austen il contesto storico pare non essere importante, che appare poco in favore della sola trama e degli intrecci tra personaggi. Io personalmente mi sento di dissentire e ritengo che Jane Austen abbia, anzi, una capacità unica di raccontare il mondo in cui i suoi personaggi si muovono, dando uno spazio e un tempo precisi a ogni storia.

Assolutamente, la grandezza sta proprio nel saper raccontare e interpretare il suo mondo. Quella collocazione storica, sociale ed economica ci permette di capire i comportamenti dei personaggi. Se li sottraiamo a quella società, diventano burattini, non hanno quella concretezza anche visiva.

Quando Elizabeth Bennet attraversa la campagna e si infanga lei lo racconta e noi lo vediamo al di là dell’averlo visto in un film. Questa capacità visiva è legata a un contesto che non è sfondo. La campagna non è uno sfondo. Quando le sue ragazze camminano per pensare – perché le case avevano poco spazio per la solitudine – la passeggiata è un elemento che indica l’autoriflessione. Anche questa è un’intuizione potente.

E poi c’è il rapporto tra necessità e libertà. Se togli la necessità sociale dell’epoca, non c’è più quella libertà cercata e trovata che passa attraverso l’errore e la vergogna.

Un altro aspetto in cui letterariamente Jane Austen è bravissima è la capacità di descrivere i rapporti familiari. In ogni romanzo, sebbene i rapporti con madri e padri non siano al centro della trama, influenzano moltissimo le vicende. Oggi ce ne sono moltissimi di romanzi che hanno al centro i rapporti tra genitori e figli, ma probabilmente nessuno sa parlarne come ha fatto Jane Austen.

Sì e lo fa sempre con un’attenzione precisa. Prendiamo l’esempio di Mr. e Mrs. Bennet [in Orgoglio e Pregiudizio ndr]. Lui è più simpatico, ironico, è il preferito di Elizabeth. Mrs. Bennet è insopportabile, sbaglia tutto, è petulante e non sa stare al mondo in modo adeguato. Però, fin dall’inizio, sappiamo che Mrs. Bennet deve occuparsi di cinque figlie che, essendo senza dote, rimarrebbero sul lastrico alla morte del padre. Mr. Bennet la irride e nelle prime pagine di Orgoglio e Pregiudizio ci divertiamo molto, ma in realtà l’unica che si preoccupa del futuro delle ragazze è la madre. Molto spesso poi i padri, in Austen, vengono messi a posto. Per quanto riguarda Mr. Bennet, per esempio, verso la fine, Elizabeth dice al padre due cose: che non è stato in grado di educare Lydia [altra figlia dei Bennet, ndr] sebbene lei lo avesse avvisato del pericolo che correva nel lasciarla agire e che un genitore non ha il diritto di prendere in giro l’altro genitore davanti ai figli. Sebbene la madre potrebbe meritarlo, Elizabeth riflette su come un bravo genitore non dovrebbe mai farlo davanti ai figli. In Mansfield Park, poi, Lord Bertram deve fare autocritica perché ha affidato l’educazione delle figlie a Mrs. Norris senza capire che i valori che lei stava trasmettendo erano vacui. E c’è poi Fanny che è in grado di dirgli «non mi sposo se non amo». Altro che romanzi di formazione, questi sono romanzi di costruzione di amore vero e sensato e anche di un amore reciproco. Anche questa è un’assoluta novità in un’epoca di matrimoni combinati. Se penso a Charlotte Lucas [personaggio di Orgoglio e Pregiudizio, ndr], che dice chiaramente di non credere al matrimonio, penso a ciò che io definisco l’inesorabile materialismo di Jane Austen.

Poi c’è il tema delle “sostitute” delle madri: in Persuasione c’è una vicemadre esplicita, ma anche in Emma è un tema presente. Jane Austen ha ben presente il rapporto tra le ragazze tra loro e le figure femminili adulte che consentono loro di andare nel mondo in maniera più sicura.

I temi dei romanzi di Jane Austen l’hanno fatta arrivare fino a noi. Tuttavia oggi, probabilmente, questa scrittrice e la sua fortuna sono vittima di un equivoco. La Austen viene presentata infatti, ancora troppo spesso, come una scrittrice di romanzi romantici e di lei, complici molte copertine piene di ghirigori e fiorellini e alcune trasposizioni, emerge un’esaltazione del romanticismo che la allontana dai contemporanei concetti di emancipazione femminile. Si tende a confondere il romanticismo austeniano con la centralità del matrimonio come unica ambizione femminile. Oggi si parla tantissimo di emancipazione, a volte anche in un’accezione che sembra porre le donne in conflitto con l’altro sesso. Jane Austen, invece, al concetto di emancipazione ha sempre preferito quello di felicità femminile. Ha messo al centro, per quelle che tu giustamente più volte hai definito protagoniste e non eroine, la capacità delle donne di fare i conti con sé stesse, di capire ciò che vogliono andando anche contro i dettami del patriarcato, quindi di innamorarsi per davvero in un confronto reale e diretto con gli uomini. Sono forse le donne di Jane Austen le vere femministe cui dovremmo ispirarci?

Lei lavora sul tema della libertà, tema che la porta fino a noi con una velocità che supera i secoli. Se noi pensiamo a Jane Eyre e alle sorelle Brontë siamo già in un’epoca in cui una ragazza lavora e lì c’è già un romanzo di formazione emancipatore, sebbene sia un’emancipazione che ha bisogno di una serie di soluzioni romanzesche che la Austen non avrebbe mai ammesso. Non c’è in lei l’amore travolgente e incapace di limiti di Cime tempestose. Jane Austen è prima del romanticismo inteso anche a livello scolastico, non apprezza il sentimentalismo. In tutti i suoi scritti giovanili c’è l’irrisione dello svenimento, dell’eroina che mostra la sua debolezza. Questo la rende moderna. Relativamente a come arriva a noi sono anticipazioni straordinarie di ciò di cui discutiamo oggi. Ultimamente faccio spesso l’esempio della proposta di matrimonio di Mr. Collins a Miss Bennet [Orgoglio e Pregiudizio ndr]. Per lui una donna vale l’altra, basta che dica sì. Inoltre quando lui fa la proposta, lei rifiuta con una precisa presa di posizione di fronte alla quale lui dice che sa benissimo che le donne dicono molti no prima di dire un sì e che quindi ogni “no” nasconde un “sì”. Se noi trasportiamo questa cosa dal tema matrimonio al tema consenso oggi capiamo come la Austen avesse capito come nella testa di un uomo un no potesse essere un sì. Lei aveva intuito che gli uomini fossero così sicuri delle loro capacità di seduzione da potere pensare una cosa così. Tramite Miss Bennet lei invece sottolinea il tema della felicità come centrale, non della realizzazione di sé. Questo desiderio messo in capo a una ragazza è una cosa molto potente e che arriva ad oggi.

C’è poi il fatto che la si traduca spesso come una scrittrice di sentimenti e di amore e questo è dovuto anche a film e serie che spingono più sul lato romantico, nei film ci sono moltissimi baci che non esistono nei libri. Così come nei libri non c’è Dio, nonostante lei fosse un’evangelica, ma Dio non esiste nei suoi romanzi. Non esiste neanche l’idea di una maternità oblativa e non esistono i bambini come centro del mondo, come accade oggi, anzi nei suoi romanzi sono o solo oggetto di conversazione o ragazzini che scocciano. Non c’è idealizzazione del ruolo della maternità e dell’infanzia, però c’è questa sua capacità di guardare le cose per quel che sono e di raccontarle. Certamente quando al posto della sensualità sotterranea, dell’erotismo, del primo avvicinamento tra i ragazzi, del ballo come metafora di questo avvicinamento vediamo baci e abbracci e stritolamenti siamo fuori dal vero universo di Jane Austen. Secondo me se la si legge quando si è molto giovani magari si sta attenti solo alla trama e alle coppie, però quando la si rilegge o la si legge da adulti tutto questo non toglie niente alla lucidità del suo sguardo. Indubbiamente bisogna leggerla con attenzione, non pensare che sia una lettura di evasione perché in ogni frase c’è ironia, precisione e puntualità. Non si possono sottovalutare le posizioni che lei prende rispetto ai mutamenti – facile pensare alla sua contrarietà al modificare il panorama in favore del pittoresco in Mansfield Park – o la capacità di parlare di soldi, tema quanto mai attuale.

Ripercorrendo i suoi romanzi e la loro fortuna, vorrei concludere concentrandomi su un romanzo in particolare che è Persuasione. Io ci sono arrivata da adulta grazie a Virginia Woolf ed è il suo romanzo che preferisco. Tu hai scritto a tal proposito che contiene «una delle riflessioni sulla relazione fra i sessi più alte, belle, equilibrate, è segno di una mente profondamente libera, fino a quel momento mai udite, quasi un piccolo trattato che apre la tempesta romantica, lì trasportando, per bocca di una donna, il meglio della tradizione settecentesca, ma soprattutto la sua idea di un nuovo possibile ordine nel rapporto fra i sessi e il suo preciso giudizio sulla divisione dei ruoli nel patriarcato. Consapevolezza della parzialità di ciascun sesso, della loro diversa collocazione socio-simbolica, della possibilità di uno scambio autentico se basato su una sincera autoconsapevolezza, e dunque sul rispetto reciproco». È un romanzo diverso, più maturo, con una protagonista adulta. Perché secondo te è un romanzo che arriva ancora poco?

Forse perché quello che si sa più “in superficie” di Jane Austen è che sia allegra, che i suoi personaggi sono piacevoli anche quando, come Emma, sbagliano tutto. Circa Persuasione, non so se la parola “maturo” sia la più appropriata. È sicuramente il romanzo di una donna che non è più in età da marito (Anne ha quasi trent’anni) e questo sposta i riflettori sulla coscienza di questo personaggio, che non è più la ragazza vivace e avventurosa cui eravamo abituati. È una ragazza che ha rinunciato all’amore e che ha deciso che quella scelta non è più valida. Ha già rifiutato due proposte di matrimonio perché era ferma al suo primo grande amore. Questo farci vedere una protagonista sempre lucida e piena di autocoscienza forse conquista meno rispetto alla percezione più “superficiale” che si ha degli altri romanzi. Catherine Morland [protagonista di L’abbazia di Northanger ndr] è una ragazza simpaticissima che non sa far nulla ma è più divertente di Anne.

Ma in assoluto, il romanzo che arriva meno è Mansfield Park, perché è complicato e perché non è facile affezionarsi a Fanny, così inerme e silenziosa. Man mano Fanny diventa un grande personaggio.

Per di più in Persuasione la possibilità di fraintendere il titolo, capire cosa significa “persuasione”, potrebbe aver allontanato dalla lettura. Si pensa che Anne sia stata stupida a seguire quel consiglio. Bisogna entrare bene nel meccanismo di questo romanzo, capire la fedeltà che Anne ha nei confronti delle donne più adulte, il ruolo che lei assume nelle famiglie essendo da un lato una calimera dall’altro assumendo il ruolo di zia. Anne è un personaggio bellissimo, cui Jane Austen fa dire «non credo alla storia perché raccontata dagli uomini» e che ha prese di posizione bellissime.

Se poi leggi Sanditon, vedi che lei sta cambiando di nuovo, sta vedendo con lucidità cosa sta capitando all’aristocrazia: la finanziarizzazione del denaro ereditato che viene investito nell’immobiliare. Qui lei sta vedendo di nuovo con molta lucidità cosa sta capitando all’aristocrazia. Siamo ai giorni nostri.

(Minima&moralia, blog di approfondimento culturale, 26 gennaio 2026)

Ogni romanzo è un sopravvissuto. A un editor goffo, a un editore stupido o stronzo o modaiolo, a una miseria del tempo in cui viene pubblicato, a una maledetta sfortuna e, prima di ogni cosa, al genere di chi lo ha scritto. La domanda che è sempre affascinante e ragionevole porci, quando leggiamo una scrittrice, è: lo avrebbe scritto così, se non fosse stata una donna? Fatto salvo che la differenza sessuale conta, assegna uno sguardo e un sentire (chi scrive si colloca con agio nel femminismo della differenza), e quindi la prima risposta è sempre no, c’è poi la più complicata questione di quello che a una scrittrice viene detto, consigliato, talvolta imposto di scrivere proprio perché è una donna. Le storie dei rifiuti editoriali dei capolavori di grandi scrittrici spesso costituiscono romanzo a sé, sebbene siano meno note e tracciate rispetto alle storie dei rifiuti editoriali subiti dai colleghi: quando si parla del fenomeno, e lo si fa nella sciagurata chiave «Coraggio, non desistere, anche Stephen King è stato messo alla porta», si rimanda quasi soltanto ai no assestati agli autori. Il rifiuto editoriale archetipico è sempre Il Gattopardo, mai Via col Vento.

Delle scrittrici, tuttavia, sono più intriganti le storie delle correzioni, i consigli che hanno dovuto ascoltare, gli snaturamenti delle loro opere. Alle scrittrici è successo di più che agli uomini, e in un modo preciso: dovevano dar conto di essere donne, e a lungo ci sono state cose che le donne potevano scrivere e cose che, invece, no, perché avrebbe nuociuto alla loro reputazione, perché avrebbe scandalizzato, perché avrebbe pervertito (aha!) adolescenze, etiche, ruoli. Se in molte hanno usato uno pseudonimo anche quando essere una donna è diventato, ai fini della pubblicazione, un bonus, è anche per non doversi sentir dire a quale categoria corrispondere: fino agli anni Settanta per pubblicare era tanto meglio essere (e/o scrivere da) morigerata borghese, santa, pettegola, guerrafondaia (Sibilla Aleramo non avrebbe probabilmente mai pubblicato se, ai suoi esordi, non fosse stata – non avesse scritto da – accesa interventista); ultimamente conviene aver subito quello che si racconta, soffrire di un qualche disturbo, avere un qualche cronico travaglio. È divertente che le più libere da questo giogo siano ora le autrici di romance, che non proprio a caso usano solo pseudonimi (Erin Doom, Felicia Kingsley, Stefania S.), visto che il romance è un genere al quale le autrici sono state relegate per decenni ritenendo che solo di quello potessero occuparsi e che quindi essere una scrittrice significasse fare romanzi rosa (era per smarcarsi da questo orribile sinolo che Morante ordinava di chiamarla scrittore). Per difficile che sia da immaginare, vista la mole di pubblicazioni, i rifiuti e le correzioni, anche autoindotte, a fini di performance, capitano ancora, e si intuiscono alla semplice lettura. Molta letteratura femminile contemporanea risente ancora del bisogno, tutto editoriale, di inscrivere una scrittrice nelle storie che racconta, e di decidere per quali storie di donne c’è o ci sarebbe mercato. Quanto sarebbe utile un esaustivo volume che raccontasse tutte le volte che una romanziera, dal 1726 al 2026 si è sentita dire «questa storia ti rappresenta?». Alarico Tassè, nome dietro cui è rimasta ostinatamente celata

l’autrice di alcuni dei racconti più precisi e spietati del ’900 italiano, Il topo Chuchundra (nel 1963 per Feltrinelli e nel 2017 per Elliot, grazie all’eroica Giulia Caminito), si astenne dallo svelare chi fosse e pure dallo scrivere altro per non doversi sedere a discutere con un editore. Per non dover dire «mi veda, sono brava», come fece per tutta la vita Dolores Prato, che esordì a ottantotto anni con il capolavoro Giù la piazza non c’è nessuno, falcidiato da un corposo taglio imposto da Natalia Ginzburg. Prato, che per decenni chiese e a volte supplicò, ma non cambiò mai una virgola, cedette solo con Ginzburg, perché era Ginzburg. […]

(La Stampa – TuttoLibri, 17 gennaio 2026)

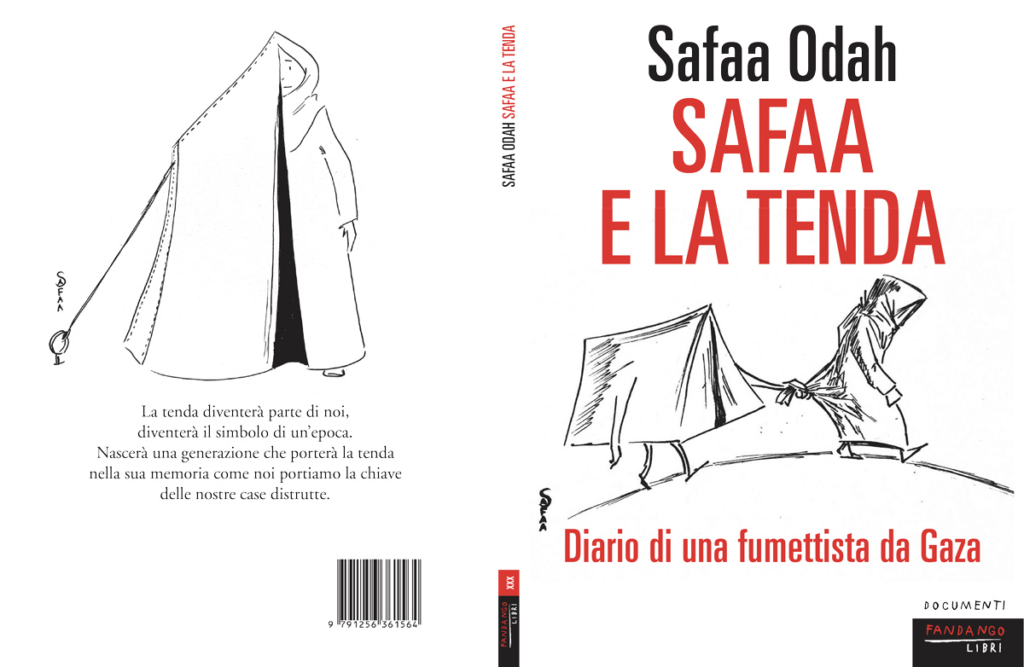

In libreria “Safaa e la tenda”, Fandango editore, gennaio 2026

Dopo il 7 ottobre 2023, la fumettista di Gaza Safaa Odah è stata sfollata più volte, ma dal campo profughi di Al-Mawasi continua a disegnare, usando le pareti della tenda quando la carta finisce. «La tenda diventerà parte di noi, diventerà il simbolo di un’epoca. Nascerà una generazione che porterà la tenda nella sua memoria come noi portiamo la chiave delle nostre case distrutte», scrive sotto un disegno. Safaa racconta due anni di genocidio attraverso immagini straordinarie dal tratto essenziale, cogliendo il dolore e la resistenza del popolo palestinese nei dettagli della vita quotidiana, e intrecciando emozioni diverse, sguardo femminista, senso dell’umorismo, forza della controinformazione. Con un tratto morbido ritrae l’inferno di Gaza per metterne in luce l’aspetto semplicemente umano, capace di parlare a tutte e tutti noi. «Una telecamera da sola non riesce a catturare abbastanza bene quello che sta succedendo, mentre il disegno può aiutare a mostrarlo», dichiara. Fandango Libri raccoglie le opere realizzate da Safaa Odah tra ottobre 2023 e dicembre 2025, insieme a una postfazione di Pat Carra con intervista all’autrice.

Nata nel 1984 a Rafah nella Striscia di Gaza, Safaa Odah è una fumettista e artista dell’animazione, con un master in psicologia. Nel 2025 ha ricevuto lo Special Award di LICAF (Lakes International Comic Art Festival) per Safaa and the Tent 2023/2024, di cui il libro italiano è l’edizione estesa 2023/2025. Ha un grande seguito sulle sue pagine social e pubblica su giornali arabi, tra cui Al-Araby Al-Jadeed,e in Italia sulla rivista Erbacce, nella rubrica “Una tenda in Palestina”.

(Erbacce, 12 gennaio 2026)

È difficile scrivere su Simone Weil. Molto è stato scritto su di lei in varie lingue, ma forse più intrigante è il fatto che Simone Weil ha spesso indotto a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a farsi ispirare nella propria attività di pensiero e di scrittura dal suo irripetibile modo di essere. Ciò è accaduto a scrittrici come Ingeborg Bachmann, Elsa Morante, Cristina Campo, per citare solo alcuni nomi. Viene da pensare che scrivere su Simone Weil dovrebbe assomigliare a ciò che lei affermava a proposito della filosofia: «cosa esclusivamente in atto e pratica. Per questo è tanto difficile scrivere al riguardo, difficile così come un trattato di tennis o di corsa a piedi, ma in misura superiore» (Quaderni IV, p. 396, Adelphi 1993).

La raccolta di saggi curata da Isabella Adinolfi, Necessità e Bene Intorno al pensiero di Simone Weil (il melangolo, pp. 350, euro 28,00), è dedicata a Giancarlo Gaeta, uno dei principali studiosi italiani dell’opera di Simone Weil al quale dobbiamo la traduzione dei Quaderni e un’instancabile riflessione sul suo pensiero. Nel saggio dello stesso Gaeta che apre il volume, Il testamento politico di Simone Weil, troviamo la conferma del fatto che scrivere su di lei non può essere che «cosa in atto e in pratica». Gaeta racconta di aver riletto alcune pagine di La prima radice, l’ultima opera di Simone Weil pubblicata postuma nel 1949 da Albert Camus, su suggerimento di un amico pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina. E commenta: «Sono rimasto anch’io preso dalla lettura di quelle pagine e me ne è venuta l’impressione di non aver mai letto davvero l’opera di cui sono parte». Quel come se non avessi mai letto davvero pagine che sicuramente gli erano note ha la forza di una scossa.

Gaeta ha più volte ribadito il rifiuto di un’attualizzazione del pensiero di Simone Weil e allude a qualcosa di molto diverso, alla «vera attualità, quella cioè che racchiude in sé tutte le attualità», come l’ha chiamata Ingeborg Bachmann nel suo saggio radiofonico del ’55 (La sventura e l’amore di Dio. Il cammino di Simone Weil, in Il dicibile e l’indicibile, Adelphi 1998, p. 116). La sua nuova lettura di un testo «rimasto politicamente lettera morta» parla dello «scarto» dell’ultimo pensiero politico weiliano, del suo «scorgere nella tragica vicenda in corso ciò che ben pochi furono disposti a vedere». E definisce la consapevolezza di Simone Weil rimasta estranea ai suoi diretti interlocutori con le parole di Patrice Rolland: «Il fallimento della civiltà europea reso manifesto dalla ripetizione di due guerre mondiali richiede un giudizio ‘religioso’ o ‘spirituale’». Gaeta suggerisce di leggere quello scritto, che si presenta come un «flusso ininterrotto di scrittura», come una «sinfonia mahleriana: una sequenza di temi e motivi che si sommano e s’intrecciano, cosicché sta all’orecchio di ciascun lettore cogliere i passaggi, gli stacchi, le riprese». E conclude che bisogna accettarne l’«incompiutezza», l’«arresto brusco che non acquieta in una conclusione e dice comunque a qual punto l’esistenza dell’autrice vi fosse implicata». Aggiungerei «a qual punto» l’esistenza di ciascuno di noi dovrebbe esserne implicata.

La scossa sperimentata da Gaeta ha una notevole forza di propagazione nella raccolta di saggi curata da Isabella Adinolfi. Il volume si chiude con un saggio di Maria Concetta Sala, studiosa, traduttrice e curatrice di testi weiliani, dedicato al «farsi orecchio», alla pratica di ascolto delle «voci dell’esperienza» di Svetlana Aleksievič. In appendice si può anche leggere la sceneggiatura del film di Serena Nono, Sventura. L’inferno di Jaffier (2019), sequel di Venezia salva (2011-’12). La regista è anche pittrice e sulla copertina del libro c’è un suo ritratto di Simone Weil (2001).

Adinolfi, profonda conoscitrice di Simone Weil, ha scelto di intitolare il libro Necessità e Bene, termini che indicano i due bracci della Croce (immagine chiave dell’universo weiliano) che si incontrano in un punto, quello di ogni fragile e sventurato essere umano. Nel saggio introduttivo spiega la sua scelta come il frutto della ricerca di un fulcro, di una chiave di lettura in grado di cogliere il movimento di un pensiero che si articola su una molteplicità di piani e di prospettive e si alimenta di una pratica di traduzione di Omero, Sofocle, Eschilo, di amore per la poesia, di letture di Platone, del Vangelo, della Bhagavadgītā. La relazione tra Necessità (la «spietata regolarità dell’ordine del mondo») e Bene (l’amore di Dio) attraversa l’intero pensiero weiliano e si collega al «grande enigma» della sventura umana nella forma, a un tempo, di contraddizione insolubile, e di «fragile passaggio» a un altro ordine, quello della Bellezza, della Verità e della Giustizia. Si tratta di un tema che contiene il pathos e l’esattezza di Simone Weil, il suo essere stata una pensatrice poetica e insieme una mente che si è spinta coraggiosamente al confine con la trascendenza, che in lei è diventata esperienza vissuta dell’esigenza assoluta di giustizia, dell’aspirazione alla purezza e alla bellezza.

I saggi raccolti nel volume approfondiscono i temi principali del pensiero weiliano, dal pensiero politico alla concezione della poesia, della religione, della giustizia, del diritto, dell’insegnamento, dell’attenzione e della compassione. Viene inoltre esplorato il rapporto con i pensatori (Descartes, Pascal, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche) con i quali Simone Weil si è confrontata. In alcuni, in particolare in quelli più specialistici, il tema del rapporto tra Necessità e Bene resta in controluce. La sua luce esplode tuttavia improvvisa, quasi inaspettata, in un profilo dell’attività weiliana apparentemente marginale e poco noto, quello della produzione poetica (otto poesie, la pièce Venezia salva).

Nel saggio Andare mediante le parole al silenzio. Poesia e poesie in Simone Weil Domenico Canciani riporta l’affermazione di Simone Pétrement, autrice di una ormai classica biografia, che Simone Weil fosse disposta a «sacrificare la sua opera per le poche poesie che aveva scritto». Canciani ha ricostruito le fonti e in particolare la relazione delle poesie con gli scritti filosofici, con il lavoro di traduzione e la riflessione sul linguaggio e nel suo contributo offre una lettura della poesia Il mare, composta nel 1932. Consiglierei ai lettori e alle lettrici del libro di partire di qui, da questa poesia, che è una preghiera, per non perdere nella complessità del pensiero weiliano l’essenza, vorrei dire la scommessa, insita nel rapporto tra Necessità e Bene. Ne cito alcuni versi nella traduzione di Domenico Canciani: «Oscillanti e fisse le onde del fondale, / Ove a tempo debito ogni goccia discende e risale, / Per la legge sovrana restano giù in basso. / La bilancia dai segreti bracci d’acqua trasparente, / Pesa se stessa, la spuma e il ferro, / Giusta, non vista, verso ogni barca errante. / Sullo scafo un filo blu traccia un rapporto. / Senza errore, nella sua linea apparente. / Vasto mare, abbi pietà degli sventurati mortali, / Stretti sulle tue rive, persi nel tuo deserto. / A chi s’inabissa parla prima che soccomba. / Scendi nella sua anima, nostro fratello mare, / purificala nelle tue acque di giustizia».

(il manifesto – Alias, 11 gennaio 2026)

A un certo punto della lunga, stupenda, massacrante conversazione che Carla Lonzi e Pietro Consagra hanno per sottoporre la loro relazione alla prova dell’autocoscienza, lui le dice: «Sento che dal femminismo ho guadagnato. Come uomo, ho avuto la sensazione che quello che ci guadagna dal femminismo è più l’uomo che la donna». Lei gli dà ragione, e aggiunge però che quel guadagno rafforza solo in parte gli uomini: «Quando il padrone è stato cosciente del suo profitto, si è indebolito: ha dovuto cominciare a trattare con chi era cosciente di dargli un profitto». È il 1980, Lonzi è la più importante teorica del femminismo radicale italiano e morirà due anni dopo, cinquantunenne, anche se ancora non lo sa; Consagra è uno scultore di fama, stanno insieme da sedici anni e decidono di mettersi alla prova: si chiudono in una stanza, con un registratore acceso, e discutono per quattro giorni dell’incomprensione di fondo, insanabile, che mina la loro relazione e il loro dialogo, e che trova ragione nel fatto che lei è una donna e lui un uomo. Lui non è in grado di riconoscerla davvero, anche se la ama e le sta accanto. Il loro legame è inevitabilmente impari: non è uno accanto all’altra che potranno battersi per il femminismo. Vai pure, il libro che è la trascrizione di quelle conversazioni, è stato da poco ripubblicato da La Tartaruga e non è invecchiato neanche di un giorno.

Consagra aveva ragione: del femminismo beneficiano innanzitutto gli uomini, essendo vittime di patriarcato quanto le donne. Ed è vero persino ora, mentre il femminismo e le sue pluralità sembrano non certo sconfitte, ma avversate, in linea con il momento di rigetto di tutti i traguardi progressisti degli ultimi anni, e con la contrazione dei diritti e delle diversità.

È difficile prevedere se siamo alla vigilia di uno dei molti inabissamenti di cui è piena la storia dell’affermazione della differenza delle donne: i segnali che arrivano dalla società civile sono diversi, spesso contraddittori, la rivalutazione della vita familiare tradizionale, l’ossessione procreativa di tutti i governi occidentali, la limitazione dei diritti riproduttivi, le difficoltà di conciliazione di vita e lavoro convivono con una diffusione della coscienza di genere e del problema della violenza patriarcale, così come con assetti relazionali sempre meno iniqui.

I medesimi opposti stanno in piedi tanto nel piano privato quanto in quello pubblico, tanto in quello politico quanto in quello culturale. A beneficiare del femminismo, in ambito culturale e specificamente letterario, sembrano essere ultimamente e sempre di più gli scrittori. Si tratta di una predazione, di una appropriazione culturale?

Una quasi certezza è che il femminismo ha migliorato gli uomini (non tutti) e ha migliorato gli scrittori (non tutti) ma resta da capire se questo cambiamento finito bene, visto il modo in cui è avvenuto, ha incluso o meno le donne, se è avvenuto o sta avvenendo, per surreale e paradossale che possa sembrare, a loro discapito.

Esistono due macrocategorie: scrittori che registrano il cambio di sguardo sulla virilità che le battaglie femministe hanno non solo richiesto e talvolta imposto, ma pure elaborato, e quindi cambiano il racconto del maschile (e per utopistico che possa sembrare, quello che cambia e succede nei libri, prima o poi cambia e succede nel mondo); scrittori che si fanno testimoni della battaglia femminista.