di Elena Petrassi

Segnaliamo una nuova voce apparsa quest’anno sull’Enciclopedia delle donne, a cura di Elena Petrassi: quella dedicata alla scrittrice, filosofa e femminista francese Simone de Beauvoir. Curata, documentata e ricca di informazioni, ne raccomandiamo la consultazione. Qui due brevi estratti dell’incipit.

(La redazione del sito)

«Sono una scrittrice, una persona la cui esistenza è interamente determinata dalla scrittura.»

(Simone de Beauvoir)

Icona dell’intellettuale “engagée”, scrittrice, filosofa, saggista, femminista, amante, Simone è stata una donna poliedrica che ha incarnato lo spirito esistenzialista della Francia del Novecento e consegnato al mondo alcuni dei libri che più hanno contribuito alla lotta dei movimenti femministi del secondo dopoguerra a partire dal celebre motto «Donne non si nasce, lo si diventa». La sua opera e la sua vita hanno influenzato generazioni di studiose in tutto il mondo come nessun’altra scrittrice del Novecento, forse più ancora nel mondo anglosassone che in quello francese.

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir è nata il 9 gennaio 1908 in una famiglia borghese di inizio secolo. Cresciuta in boulevard Montparnasse al numero 103, nel piccolo edificio d’angolo con boulevard Raspail […].

La futura scrittrice mostrò sin da bambina un temperamento appassionato e vivace e l’acutezza di uno spirito critico che la sosterrà sempre e la condurrà a far diventare sé stessa e le persone che facevano parte della sua vita materiale primario sia della nota autobiografia in più volumi, a partire dalle Memorie di una ragazza perbene, che dei romanzi che la consacrarono regina delle lettere francesi con I Mandarini.

Accovacciata sul balconcino di casa la bambina amava osservare il viavai dei passanti e dei lavoratori, ascoltare le loro voci, immaginare le loro vite. Prediletta della madre che si occupava personalmente della sua educazione, Simone dimostrò sin da piccola di essere destinata a una vita eccezionale. Anche il padre, seppure in maniera meno diretta della madre, appoggiava le passioni intellettuali della bambina e aveva composto per lei, in un quadernetto in similpelle nera, un’antologia che conteneva anche brani di Racine, Corneille, Molière e Hugo; fu proprio Georges a trasmetterle l’idea che al mondo non esisteva niente di più bello del mestiere di scrittore. […]

(enciclopediadelledonne.it, voce pubblicata nel 2024)

di Marina Montesano

Itinerari critici intorno al libro «Arsenico e altri veleni» di Beatrice Del Bo, per Il Mulino.

L’accusa di avvelenamento, in particolare se rivolta a donne, è stata spesso intrecciata con quella di maleficio e pratiche magiche, creando una sovrapposizione che ha radici profonde. In tale contesto, il concetto di maleficio, inteso come l’uso di magia o poteri soprannaturali per fare del male, si confonde con quello di veneficio. Il legame tra genere femminile e uso di sostanze tossiche affonda le sue radici nel mondo antico, trovando espressioni emblematiche già nel mondo romano. Uno degli episodi più noti di questo fenomeno è il processo del 331 a.C., in cui, secondo Tito Livio, ben centosettanta matrone romane furono accusate di aver avvelenato i propri mariti.

Da qui possiamo tracciare una linea che attraversa i secoli fino al famigerato «Affare dei Veleni» che scosse la corte di Luigi XIV in Francia nel XVII secolo. La figura dell’avvelenatrice divenne sempre più comune, soprattutto a partire dal XII secolo, quando si verificò un forte revival della cultura classica.

Fu in questo periodo che la letteratura medievale iniziò a rappresentare le donne come figure potenti e pericolose, in grado di manipolare la magia e creare veleni letali. Il Roman d’Enéas, scritto attorno al 1160 e ispirato all’Eneide di Virgilio, introduce una maga ispirata a figure classiche come Medea, la famosa maga della mitologia greca che aveva ucciso i propri figli e utilizzato veleni nelle sue vendette.

In altre opere medievali, come il Cligès di Chrétien de Troyes o Amadas et Ydoine, appaiono donne dotate di straordinarie capacità magiche, esperte nell’arte di creare pozioni, spesso per curare o danneggiare a seconda del contesto. In questi testi, le maghe possiedono abilità che spaziano dalla guarigione di malattie come l’idropisia e la gotta, fino al controllo degli elementi e al potere di manipolare i sogni degli uomini. La figura di Isotta, nell’epopea di Tristano e Isotta, è particolarmente rilevante per capire come lo stereotipo dell’avvelenatrice venisse legato alla donna non solo per il suo potere magico, ma anche per la sua “alterità” culturale e geografica. Isotta, figlia della selvaggia Irlanda, viene vista come una nuova Medea, una “barbara venefica” le cui conoscenze sui veleni alimentano lo stereotipo della donna pericolosa, in grado di controllare la vita e la morte attraverso le sue pozioni.

Fuori dall’ambito letterario, la realtà storica mostra un quadro più complesso, come spiega il bel libro di Beatrice Del Bo, Arsenico e altri veleni. Una storia letale nel Medioevo (il Mulino, pp. 302, ill.17, euro17). Organizzato in una serie di brevi paragrafi tematici, scritto con uno stile narrativo vivace, il volume si legge con estremo piacere, ma è evidentemente frutto di accurate ricerche che consentono di presentare un quadro molto ampio. Come scrive Del Bo nell’introduzione: «Da un lato, sarà come visitare un museo del veleno, allestito con libri, immagini, erbe, fiori, funghi, animali medicine e minerali, e, dall’altro, sarà come leggere una silloge di racconti a sfondo noir, con la differenza che i protagonisti sono persone realmente vissute, e morte, secoli e secoli fa».

Le accuse di avvelenamento rivolte alle donne, soprattutto quelle di potere, erano spesso legate a contesti di crisi politica o dinamiche di lotte interne alle corti: come nel caso dei Visconti, sui quali l’autrice si sofferma. Ma se il genere colonizza l’immaginario in rapporto ai veleni, essi non sono certo uno strumento soltanto femminile e tantomeno sono soltanto appannaggio delle corti.

Gli ambienti mercantili non sono da meno, e anzi Arsenico e altri veleni parte proprio da lì, dalle spezierie, come quella gestita dalla famiglia Turconi a Verona durante la prima metà del XV secolo, i cui beni sono attestati da un inventario redatto nel 1438. Del Bo ne traccia una vera e propria storia culturale: partendo dalle botteghe dove si producono, ci parla di erbe e piante altamente tossiche, e poi degli animali, come i rospi e le tarantole, ma con una varietà inattesa. Ci sono poi i controveleni, ossia i rimedi per gli avvelenamenti, nonché una serie di casi divertenti (per chi non è coinvolto…) attestati dalle fonti: dai tortellini ai fichi, la minaccia può celarsi dove meno te l’aspetti.

(il manifesto, 24 ottobre 2024)

di Franca Fortunato

La “Signora del giornalismo italiano” è la protagonista del libro Matilde Serao – la voce di Napoli, edito da BeccoGiallo. Un libro bello da leggere e da guardare, con disegni della fumettista Lidia Aceto e la sceneggiatura della giornalista Francesca Bellino che ci restituiscono una Matilde Serao, tra vita privata e vita pubblica, poco conosciuta e raccontata. Donna audace, coraggiosa, trasgressiva, fu la prima in Italia, in un mondo di uomini, a fondare e dirigere un giornale. Fece del giornalismo, oltre che della letteratura, la sua passione e ragione di vita, sorretta dall’amore per la sua Napoli e la sua gente, in particolare per le napoletane. Con i suoi articoli, reportage, inchieste «sapeva entrare nel cuore della gente» e quando nel 1906 vi fu l’ eruzione del Vesuvio, raccontata nel libro con disegni suggestivi, lei divenne «la voce di Napoli», la testimone di un popolo inizialmente curioso e euforico di fronte allo spettacolo dell’eruzione, poi muto, spaventato, colpito da cenere e lava, sopraffatto, schiacciato, impotente davanti alla più devastante eruzione vulcanica del Novecento, che causò oltre 216 vittime, 112 feriti gravi, 30mila sfollati e distrusse case e campi. Durante i giorni dell’eruzione (dal 4 al 23 aprile) la si vede andare «avanti e indietro tra la redazione e i paesi vesuviani per raccogliere storie, fatti e umori. Vuole essere in prima linea […] per descrivere gli avvenimenti con cuore sincero, affidandosi all’istinto» perché suo “dovere” di cronista è “di vedere”, raccontare, testimoniare. Così per il giornale Il Giorno da lei diretto e fondato insieme al suo compagno, dopo la separazione dal marito con cui aveva fondato Il Mattino, la si vede salire sul treno, entrare nelle città ai piedi del Vesuvio e dal vulcano sventrate, tra le viuzze martoriate, a contatto con anziani sgomenti, piccoli terrorizzati, uomini e donne disorientate, file di sfollati. Guarda, osserva e scrive, scrive, sempre. «Noi possiamo fare poco, noi, poveri cronisti dei dolori umani – scrive di ritorno dalla montagna – ma noi vogliamo vedere coi nostri occhi, questo dolore, noi vogliamo raccontarlo, perché esso commuova il cuore della gente all’eroismo e alla pietà, e vogliamo raccontarlo com’è, come esiste, come abbiamo fatto sempre, sulla testimonianza personale». Un amore, il suo, per la scrittura che affonda nell’amore per la madre. «Matilde ha cominciato a leggere e scrivere tardi. A otto anni non sapeva ancora leggere e scrivere. Venne stimolata a prendere in mano i libri solo quando la madre si ammalò e, allettata, le chiedeva di leggerle delle storie. Matilde scoprì così di amare la lettura e la scrittura». Amore per la madre, amore per le donne che la porta ad accogliere e crescere come una figlia la neonata nata dal tradimento del marito con una cantante e ballerina francese. Abbandonata dall’amante, in preda alla disperazione, la donna lasciò la creatura davanti alla casa di Matilde e lì, davanti all’uscio, si sparò. Matilde rimase al suo capezzale fino alla morte e si separò dal marito. Dopo l’eruzione torna sui luoghi desolati per non dimenticare «i morti che giacqueroۛ» e i vivi «che furono privi del tetto, del pane, delle vesti». Incontra tante persone tra cui la levatrice Vincenza Arpia tornata per «raccogliere […] un bambino nato tra le macerie». «Questa popolana dice una cosa profonda e grande. Un bimbo è nato nelle rovine. O resurrezione sempiterna della vita! O bimbo che sei un simbolo! Mai perisce, la vita: ed è un eterno germoglio di forza e di beltà». E con la vita rinasce la speranza di «un popolo che non ha altro conforto che questo: sperare». Un libro bello, un omaggio da donna a donna a una grande giornalista, che seppe scrivere restando sempre fedele a sé stessa.

(Quotidiano del Sud, 10 agosto 2024, rubrica “Io, Donna”)

di Annarosa Buttarelli

Per quanto la maggioranza dei maschi di sesso maschile si ingegni ad apparire in primo piano nelle cronache, non riuscirà più a strappare il protagonismo alle donne. Da leader, da uccise-una-al-giorno, da bottino di guerra, da campionesse sportive, da pensatrici, da scienziate, da affaccendate nella cura, da premier, da combattenti rivoluzionarie… saremo sulla scena della storia da protagoniste, nel bene e nel male. Esistono, certo, quelle che considero la vergogna del mio sesso, ci sono sempre state e stanno aumentando, da collaboratrici all’ingiustizia e alla violenza attraverso l’avidità di potere, da invidiose, da puntelli del patriarcato, da femministe di Stato, come chiamano le femministe radicali tedesche le donne che fanno il gioco del governo di turno. Ma questo lo posso dire e scrivere io e altre come me, che si affannano da decenni a mostrare l’esistenza operativa della differenza di chi, tra le donne, si assume storicamente le conquiste della rivoluzione femminista nel mondo. Non è in alcun modo accettabile, invece, il revanscismo misogino di un noto giornalista –per fare un recente esempio – che sembra felice di titolare un pezzullo Le tre macho (Venerdì di Repubblica, 5/7/24), riferendosi a Giorgia, a Marine Le Pen, a Marina Berlusconi. La soddisfazione con cui scrive che “la moderna donna italica (sic!) non persuade, ordina”, e che “fa suo l’archetipo maschile del comando assoluto” testimonia dell’imbarazzo e dell’ansia (italica?) con cui è vista l’avanzata inarrestabile delle donne, ovunque e in qualsiasi modo le muova il desiderio o la brama, o l’eccellenza. Oggi sarebbe più che mai doveroso guardare a occhi aperti e limpidi la vergogna o la differenza positiva del mio sesso. Prendiamo le elezioni francesi, sapendo che sono le donne in tutto il mondo a determinare l’esito delle competizioni elettorali. In Francia, sono state il 30% dei votanti al ballottaggio mentre prima erano “quasi assenti”. Significa, niente meno, che hanno determinato la vittoria dei progressisti. Poi, ci stiamo impegnando a ringraziare gli sforzi delle vittoriose Jasmine Paolini, di Paola Egonu, delle pallavoliste italiane, oscurate dai media alla sequela delle vittorie di Sinner, a senso unico. Intanto, suggerirei ai giornalisti di provare a notare l’impegno delle tante che hanno raggiunto il potere pubblico e sono rimaste non assoggettabili dalla seduzione maschile: Ada Colau a Barcellona, Sonia Gandhi, Elisabetta I e II, Rosy Bindi, Simone Veil, e centinaia di altre che fanno la differenza femminile nella storia. Sono l’onore del mio sesso. Ma perfino le tre definite “macho” sono differenti nella loro ambiguità anche se sono di frequente la vergogna del mio sesso, ma il giudizio di quando e di come lo sono, può essere espresso solo da chi vuole bene al mio sesso, e ne sa riconoscere anche l’eccellenza, quando c’è.

(La Stampa, 21 luglio 2024)

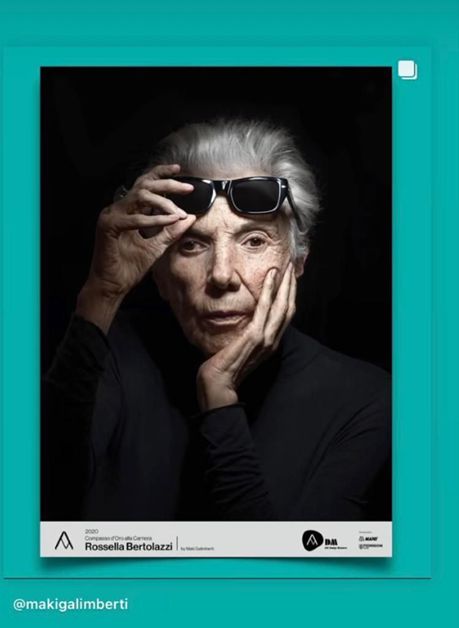

Rossella Bertolazzi della Libreria delle donne di Milano, tra le fondatrici del Circolo della rosa, è scomparsa il 17 luglio 2024.

Ciao Rossella.

Intervista di Barbara Bertoncin

Bassam Aramin, palestinese, già condirettore del Parents Circle-Families Forum, ha trascorso sette anni in un carcere israeliano per il suo ruolo nella resistenza palestinese. Nel 2007 sua figlia Abir, dieci anni, è stata uccisa da un soldato israeliano. Vive a Gerico, in Cisgiordania.

Prima di tutto vorrei chiederti di raccontare brevemente la tua storia e di come sei entrato nel “Parents Circle”.

Ho trascorso sette anni nelle carceri israeliane, ci sono entrato quando avevo diciassette anni. Proprio in prigione ho visto un film sull’Olocausto, ed è così che ho scoperto della sua esistenza. Fino ad allora pensavo fosse una bugia, mi dicevo: «Non ne ho mai sentito parlare…». All’epoca fu molto difficile per me guardare quelle immagini; quella visione mi ha segnato al punto che, venticinque anni dopo, ho conseguito un master sull’Olocausto. A muovermi era stato il desiderio, la necessità di saperne di più sull’altra parte.

Quando sono stato rilasciato, sette anni dopo, mi sono sposato, ho avuto sei figli, e nel 2005 sono stato uno dei co-fondatori dei “Combatants for peace”, un’organizzazione israelo-palestinese impegnata in un’azione non violenta contro «l’occupazione israeliana e tutte le forme di violenza» in Israele e nei territori palestinesi, costituita da ex soldati israeliani e ufficiali che si sono rifiutati di prestare servizio nei territori occupati ed ex detenuti palestinesi.

Il 16 gennaio 2007 un poliziotto israeliano di servizio al confine ha sparato e ucciso mia figlia Abir, che all’epoca aveva dieci anni. Le ha sparato alle spalle da una distanza ravvicinata colpendola alla testa. È caduta a terra e due giorni dopo è spirata all’ospedale Hadassah, dove era stata ricoverata.

Due giorni dopo sono entrato nel “Parents Circle – Families Forum”, realtà che già conoscevo perché uno dei cofondatori di “Combatants for peace”, Rami Elhanan, aveva subìto un lutto, aveva perso la figlia Smadar in un attentato suicida palestinese il 4 settembre 1997, dieci anni prima della morte di mia figlia Abir. Avevo conosciuto Rami nel 2005 ed eravamo presto diventati molto amici. Due anni dopo eravamo legatissimi, praticamente di famiglia. Nei media palestinesi avevo letto anche del lavoro di Robi Damelin, per cui insomma conoscevo l’associazione, la apprezzavo, era davvero un impegno nobile. Certo nemmeno nel peggiore dei miei incubi immaginavo che mi sarebbe capitato di entrare a far parte di un gruppo di parenti di vittime.

È stato così che sono entrato nei “Parents Circle”, organizzazione che oggi conta oltre settecento famiglie di israeliani e palestinesi che hanno perso un proprio caro. Con Rami negli anni ci siamo talvolta detti che per quanto tra la morte di Smadar e quella di Abir siano passati dieci anni, l’assassino è lo stesso, è lo stesso criminale ad averci portato via le nostre figlie: l’occupazione israeliana, che ha provocato la resistenza e ha portato violenza e atrocità.

Quando sei entrato nel “Parents Circle” i tuoi famigliari ti hanno seguito? Dopo una tale tragedia sarebbe stato facile far prevalere il desiderio di vendetta.

È stato decisivo il fatto che fossi già un attivista pacifista; se non fossi stato impegnato con i “Combatants for peace” non so come sarebbe andata, credo che difficilmente sarei entrato a far parte dei “Parents Circle”.

All’epoca per la mia famiglia è stato molto difficile e doloroso, ma alla fine siamo entrati tutti. Mia moglie già conosceva il mio impegno. Ci è voluto più tempo per mio figlio Arab: quando aveva tredici anni aveva così tanta rabbia da assentarsi qualche volta da scuola per andare a tirare pietre. Mi ci sono voluti quattro anni per fargli capire che quella non era la strada giusta. Dopo si è unito anche lui ai “Parents Circle” e lì ha trovato un amico israeliano della sua età, con cui ha cominciato ad andare in giro a raccontare la sua storia. Il suo amico si chiama Yigal Elhanan: è il figlio di Rami. Così anch’io ho potuto finalmente fare pace con me stesso e con mio figlio.

Come hai reagito ai fatti del 7 ottobre, qual è stata la prima cosa che hai pensato?

Vorrei parlare anche dell’8 ottobre… il 7, l’8 ottobre… dipende da come si vedono le cose. Naturalmente non posso ignorare il 7, ma per noi palestinesi è come se fossero due cose separate. L’8 ottobre è stato l’inizio dell’ennesima operazione militare, che è la nostra quotidianità ormai da settantacinque anni. Per gli israeliani il 7 ottobre è stato invece vissuto come qualcosa di inedito dopo l’Olocausto.

Devo dire che per me quanto successo a partire dall’8 ottobre fino ancora a oggi non è stata una grande sorpresa. Anche parlandone con Rami ci siamo spesso ripetuti che non si può pensare di chiudere due milioni di persone in una scatola, chiudere il coperchio e ignorarle. Non può funzionare; temevamo che sarebbe successo qualcosa, che ci sarebbe scoppiato tra le mani e così è stato il 7 ottobre. In confidenza, la mia prima previsione era che fino a che Israele non avesse ammazzato 15-20.000 palestinesi, tra soldati, bambini, donne innocenti, non si sarebbe decisa a trattare per concludere l’operazione. Purtroppo ero stato troppo ottimista: abbiamo superato i 35.000 morti e ancora non è finita. Sfortunatamente questo è un conflitto feroce, l’occupazione si è fatta estremamente brutale, e a pagarne il prezzo sono principalmente degli innocenti, donne e bambini che non c’entrano nulla, la parte più debole sia in Palestina sia in Israele, anche se è più dura per i palestinesi: noi non abbiamo posti dove scappare, non abbiamo rifugi né qualcuno che ci avvisi. Ci hanno chiesto di andarcene a sud e poi ci hanno bombardato.

I membri di Hamas che hanno condotto l’attacco del 7 ottobre fin da bambini hanno assistito alle atrocità commesse da Israele contro Gaza. Hanno agito per vendetta. Se non cerchiamo la pace, se non poniamo fine a questa pulizia etnica, a questo genocidio che si svolge sotto i nostri occhi, sfortunatamente dovremo aspettarci altri 7 ottobre. Perché l’origine di questa tragedia è l’occupazione; entrambi, israeliani e palestinesi, ne sono vittime.

Fino a che continuerà l’occupazione siamo destinati a veder versato altro sangue, da entrambe le parti. La sicurezza di Israele dipende dal riconoscimento della dignità dei palestinesi; se vuole davvero la stabilità, deve far pace con i palestinesi.

Come siete riusciti a continuare il vostro lavoro in un periodo tanto difficile?

È dura. Siamo tutti esseri umani e ognuno guarda alla sua parte. Vediamo ciò che succede ai palestinesi e non ce ne capacitiamo, ma poi vediamo anche i bambini israeliani, le donne, quei ragazzi al rave… Come dicevo, siamo esseri umani, ma noi del Parents circle siamo anche persone abituate a vedere la dignità dell’altro, per cui guardiamo a entrambe le parti. Sin dal primo giorno abbiamo deciso di far sentire la nostra voce e di mantenere fede al nostro impegno. Per noi l’unica via d’uscita rimane il dialogo, il parlarsi l’uno con l’altro e l’agire insieme contro l’occupazione e contro ogni atto di violenza. Diversamente noi sappiamo bene cosa ci attende: un futuro doloroso, segnato dalla perdita di un proprio caro, un dolore, una ferita al cuore dalla quale non ci si riprenderà mai. Dopo il 7 e l’8 ottobre abbiamo cominciato a parlare tra di noi, anche se è stato faticoso, tanto più che non possiamo incontrarci fisicamente, visto che anche la Cisgiordania, dopo il 7 ottobre, è finita sotto assedio, per cui i nostri meeting, tutte le attività, le conferenze, dobbiamo tenerle via internet, su Zoom, su Skype…

Per quanto riguarda i coloni, la situazione è peggiorata?

Si parla sempre di Gaza perché lì la situazione è più grave, ma ci si dimentica della Cisgiordania, dove dal 7 ottobre a oggi sono morte più di quattrocento persone, e più di settemila sono state arrestate. Immaginate, settemila persone in una popolazione di cinque milioni.

Poi ci sono le atrocità dei coloni, che sono organizzati in bande paramilitari legalizzate perché di fatto supportate dall’esercito. È un problema grave: per loro non esiste alcuna legge. Loro non ci considerano persone: ogni giorno prendono di mira i nostri villaggi, le nostre auto, i nostri bambini, persino i nostri animali. Quando gli israeliani si interrogano su come sia potuto accadere il 7 ottobre, devono comprendere che tutto ciò è stata una reazione alla loro brutalità, alla loro oppressione. Chi vive sotto occupazione non accetterà mai questa situazione, vorrà reagire e questo è il risultato. Sfortunatamente, ci saranno ancora altre vittime, altro sangue.

La tua comunità, i palestinesi attorno a te come vedono questo sforzo per tenere aperto il dialogo con l’altra parte?

Non è facile: siamo una minoranza che nuota controcorrente. Nel mio caso nessuno mi ha mai dato del traditore, non ho mai sentito pronunciare quella parola. Conoscono la mia storia: ho passato sette anni nelle carceri israeliane, ho perso mia figlia, quindi ho il diritto di parlare.

Magari ti sorprenderà, ma oggi è più facile essere un attivista pacifista in Palestina di quanto non lo sia in Israele. In Israele ti possono arrestare per un post su Facebook, e parliamo dell’“unica democrazia del Medio Oriente”; lì le persone ora hanno paura; si sente sempre parlare di agguati contro gli attivisti israeliani, di docenti universitari costretti a dimettersi per aver condiviso qualcosa in un gruppo WhatsApp. Tra i palestinesi non ci sentiamo minacciati, le persone apprezzano quello che facciamo. Certo ora che a Gaza sono in corso dei massacri è tutto più difficile ma, nonostante la rabbia, le persone apprezzano ciò che facciamo.

Alcuni sondaggi di qualche settimana fa registravano un crescente appoggio per Hamas tra i giovani in Cisgiordania, tu cosa ne pensi?

Mi dispiace, ma se vivi sotto occupazione e qualcuno attacca l’occupante tu ne gioisci. A essere sincero penso che il 7 ottobre per molti palestinesi, dovunque fossero, sia stato un giorno felice. Noi di “Parents Circle”, impegnati per una via nonviolenta, sappiamo che non è così che si può ottenere un cambiamento. Il prezzo che si paga è sempre troppo alto. Dobbiamo far capire agli israeliani: «Avete speso miliardi e miliardi in tecnologia militare, nel costruire muri, nella sicurezza, e poi è arrivato il 7 ottobre. Tutto questo non è bastato a proteggervi. L’unica cosa che può garantire davvero la vostra sicurezza è un accordo di pace con il popolo palestinese». Dopodiché i palestinesi dovranno rispettare i patti e difendere i loro confini, come è accaduto tra Giordania e Israele e tra Egitto e Israele. Ognuno ha il diritto di difendersi, certamente, ma nessuno ha il diritto di occupare la terra altrui. Chi vive sotto occupazione non chiede il permesso per resistere. Resisterà comunque, intanto la nostra gente muore, muoiono i nostri figli. Dobbiamo porre fine a questa spirale, e lo si può fare solo riconoscendo la dignità dei palestinesi e il loro diritto di popolo all’autodeterminazione, ad un proprio stato.

Quando parli ai giovani cosa dici? È dura per un ragazzo cresciuto a Gaza o in Cisgiordania…

Assolutamente. Se sei palestinese la tua vita è difficile ovunque, che tu sia in Cisgiordania, nei campi profughi o a Gaza. Quello che dico sempre è che i palestinesi non hanno ucciso sei milioni di israeliani; neppure gli israeliani – finora – hanno ucciso sei milioni di palestinesi. Ebbene, oggi c’è un ambasciatore tedesco a Tel Aviv e uno israeliano a Berlino. E solo quattro anni dopo l’Olocausto, dopo sei milioni di morti, Israele e Germania intrattenevano regolari relazioni diplomatiche. Se ci sono riusciti loro, possiamo farcela anche noi. Siamo destinati a condividere questa terra, che potrà essere organizzata con uno, due o cinque stati, altrimenti la condivideremo comunque ma come due enormi tombe per i nostri figli, le nostre famiglie, la nostra gente.

Nessuno sparirà solo perché l’altra parte lo desidera. Siamo qui, insieme, e possiamo dimostrare di poter vivere in libertà e uguaglianza, dignità e giustizia sociale. Senza che nessuno occupi l’altro. Sfortunatamente abbiamo a che fare con una minoranza, oggi al potere, che porta avanti un tipo particolare di razzismo e di discriminazione. Il problema non è che noi siamo scuri e loro biondi. È che proprio non riescono a immaginare di dover condividere questa terra con nessun altro al di fuori degli ebrei, e per questo vorrebbero sbatterci fuori dal confine. Questo è il problema principale, e finché non si sbarazzeranno del loro senso di superiorità e capiranno che qui ci siamo anche noi e che non ce ne andremo da nessuna parte; che non è scritto da nessuna parte che dobbiamo continuare ad ammazzarci l’un l’altro, solo allora capiranno che c’è un’unica soluzione logica. Certo, è difficile, ma la pace si fa con i nemici, non con gli amici.

Se guardiamo indietro nella storia, all’impero romano, dov’è finito, ora? Lo sapete quante nazioni nella storia hanno cercato di occupare questa terra, la Palestina? Dove sono ora? Noi siamo ancora qui e ci rimarremo.

In una conferenza che ho ascoltato su YouTube dici che i gazawi sono più ottimisti degli israeliani di Tel Aviv. Puoi spiegare cosa intendi dire?

Certo, è molto difficile capire che cosa significhi per un popolo vivere sotto occupazione, sotto assedio per decenni. Le persone devono conservare una speranza, altrimenti impazziscono. Hanno più speranza perché soffrono di più: sono costretti a credere che in futuro vinceranno, che si troverà una soluzione.

Nessuno pensa di distruggere Israele; se lo chiedi loro, le persone rispondono che ciò che vogliono è la pace. Chiedilo alle madri: vogliono solo poter mandare i figli a scuola e vederli tornare indietro tutti interi, al sicuro. Lo stesso vale per gli abitanti della Cisgiordania, è un valore fondamentale. Gli israeliani sono diversi per un motivo: soffrono della mentalità della vittima. Sin da bambini crescono portando sulle spalle il peso di una lunga e tragica storia: schiavitù, antisemitismo fino ad arrivare all’Olocausto… così non è facile crescere ottimisti. Vedono un mondo pieno di nazisti, antisemiti o negazionisti. Le cose non stanno così; dovrebbero accantonare questa mentalità e vedere gli altri per quel che sono, smettendo di averne paura. D’altro canto, non si può continuare a far pagare il prezzo dell’Olocausto a noi palestinesi. Il fatto è che noi siamo le vittime delle vittime.

Come ti sei appassionato alla storia degli ebrei e alla vicenda della Shoah?

Quando ero piccolo sentivo dire che «Hitler aveva ucciso sei milioni di ebrei», ma non sapevo chi fosse; per me era solo un nome, una storia inventata. Nulla del genere poteva essere davvero accaduto. Poi, in prigione, mi è capitato appunto di vedere un film sull’Olocausto. Pensavo di godermi appunto una storia, poi ho visto le scene di tortura, gli arresti, le invasioni, e anche se mi trovavo nelle loro prigioni, dopo pochi minuti mi sono ritrovato a piangere, a provare empatia per quegli innocenti. Quello che avevo visto era davvero troppo per me, era una cosa contro la natura umana e la legge degli uomini. Mi ripetevo: è solo un film, non è la realtà, non è possibile che un essere umano faccia cose del genere ad altri esseri umani… Così ho sentito il bisogno di saperne di più. Devo dire che l’interesse nasceva anche dal bisogno di capire il brutale comportamento dei soldati israeliani quando venivano al mio villaggio. Sono le stesse cose che si vedono oggi a Gaza; quei soldati sono macchine per uccidere, non distinguono tra bambini, vecchi, insegnanti, donne, per loro sono tutti uguali. Quel film l’ho visto quando avevo credo diciassette anni e mezzo, non avevo idea di ciò che era successo ai palestinesi nel 1948, non sapevo della Naqba, della catastrofe. In prigione ho imparato che solo conoscendo il nemico lo puoi sconfiggere. Così ho studiato l’ebraico, la lingua del nemico, e poi ho approfondito la loro storia, ho anche visitato i campi di concentramento. Nella vita, più cose sai, meglio puoi agire. In arabo diciamo che quando impari qualcosa di nuovo cominci a soffrire, perché dopo non puoi più tacere. Ed è questo che è successo a me.

Come si svolge la tua giornata? Cosa stai facendo in questo difficile momento?

La nostra non è una vita quotidiana normale: per andare al lavoro devi passare i checkpoint e talvolta puoi metterci anche due-tre ore, è un disastro. Se sei studente, per raggiungere la scuola devi passare dal checkpoint di Anata, è quasi impossibile arrivare in orario. In Palestina non abbiamo il senso del tempo. Tra di noi ci diciamo: «Ci vediamo alle sei o forse alle nove» perché non possiamo saperlo prima. Immaginati di poterti aspettare di incontrare un checkpoint ogni minuto, quando sei in viaggio per andare a trovare la tua famiglia o quando rincasi dal lavoro; lo devi sempre preventivare, per cui non riesci mai a gestire il tempo, non sei libero di muoverti. In più non hai libertà di parola, vivi sotto una dittatura, sotto una brutale occupazione militare. In ogni momento potrebbero venire a prenderti e metterti in galera, senza accuse, anche per dieci anni! La chiamano “detenzione amministrativa”. Poi, dal momento che non sai le cose, non hai neppure un avvocato. Immagina, quando sentiamo parlare di democrazia, di diritti umani, di libertà di parola, noi sappiamo esattamente di cosa si parla: loro possono giocare con questi termini davanti al resto del mondo, ma non davanti a noi palestinesi. Dovrebbero confrontarsi su questo innanzitutto con noi, visto che siamo qui.

Si è molto parlato dell’inadeguatezza dei leader di entrambe le parti.

Si parla di “entrambe le parti” ma qui non ci sono due parti, ce n’è una sola, gli occupanti: un governo fascista e radicale. Non lo diciamo noi palestinesi, sono gli stessi israeliani a dirlo. Per noi è come se da settantacinque anni ci fosse lo stesso governo. Un governo che porta avanti l’occupazione, le detenzioni, le confische, che costruisce sempre più insediamenti, ruba altra terra, uccide altre persone, incarcera… Dal 1967 si stima siano stati incarcerati oltre un milione di palestinesi. Questo per dire che per noi sono tutti la stessa cosa. Ma questo governo attuale, sempre in base alle denunce fatte dagli israeliani, comprende anche due persone che in passato sono state accusate di terrorismo e incitamento all’odio dai tribunali israeliani. Penso a Itamar Ben-Gvir e a Bezalel Smotrich, per esempio. E loro sono i responsabili della sicurezza, te lo immagini?

Ora ci hanno vietato di andare nelle scuole a parlare ai ragazzini della nostra esperienza, di pace e riconciliazione. Per loro siamo molto pericolosi, e in effetti lo siamo, visto che ci contrapponiamo al loro programma di razzismo, odio e tenebre. Per questo ci combattono, accusando noi di essere terroristi. Un terrorista che mi accusa di essere terrorista è per me un grande onore, ma non è questo il punto: il punto è che noi rimaniamo determinati a diffondere il nostro messaggio di pace e riconciliazione contro questo brutale governo e continueremo fino a che non saranno costretti a vederci, a riconoscerci.

Sul lato palestinese fortunatamente ci sostengono, non hanno nulla contro di noi, siamo stati a visitare il presidente molte volte, tutte le autorità ci appoggiano, perché anche loro vogliono la pace, ma non sono loro ad avere potere. E come potrebbero? Ogni giorno nelle strade di qualsiasi città palestinese ci sono i soldati israeliani. Quindi come si può parlare di “entrambe le parti”? Anche il presidente palestinese ha spiegato che per spostarsi nella sua Ramallah gli serve un permesso rilasciato da israeliani e americani.

Vuoi aggiungere qualcosa?

Spesso quando parlo in pubblico concludo con le parole di Martin Luther King: alla fine ci ricorderemo non delle parole dei nostri nemici, ma del silenzio dei nostri amici. Per favore, non restate in silenzio.

(Una Città n° 301 / 2024 – aprile-maggio, traduzione di Stefano Ignone)

di firmatari/e

Il livello di violenza e crudeltà in Palestina, nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, ha oltrepassato da molto tempo ogni limite.

Ci eravamo espressi a gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, e lo facciamo di nuovo, a distanza di cinque mesi, perché l’inerzia e l’indifferenza di fronte alla strage della popolazione palestinese decimata e affamata è insopportabile. Da mesi, la risposta di Israele all’aggressione di Hamas si è trasformata in guerra di sterminio contro il popolo palestinese. L’azione del governo Netanyahu sta infliggendo al Paese un vulnus che peserà per generazioni.

Il nome stesso di Israele, già compromesso, desta ora ostilità e disprezzo crescenti nel mondo, crea isolamento e insicurezza, e fomenta antisemitismo. Crediamo che mai come ora spetti agli ebrei della diaspora e a chiunque abbia a cuore il futuro di Israele e dei palestinesi appoggiare le donne e gli uomini che in Israele, da settimane, si vanno ormai mobilitando non più solo per la liberazione degli ostaggi, ma chiedendo anche le dimissioni del governo Netanyahu. Sosteniamo gli israeliani che vogliono uscire dal tunnel di strage e distruzione in cui è stato trascinato il Paese.

Si cessi il fuoco immediatamente e sia adottato un piano che ponga fine alle sofferenze, ora.

Firmatari/e

Francesco Moshe Bassano, Guido Bassano, David Calef, Paola Canarutto, Giorgio Canarutto, Franca Chizzoli, Beppe Damascelli, Annapaola Formiggini, Paola Fermo, Sabetay Fresko, Bice Fubini, Nicoletta Gandus, Adriana Giussani Kleinefeld, Bella Gubbay, Joan Haim, Cecilia Herskovitz, Francesca Incardona, Stefano Levi Della Torre, Annie Lerner, Gad Lerner, Bruno Montesano, Guido Ortona, Giacomo Ortona, Bice Parodi, Mario Davide Sabbadini, David Terracini, Renata Sarfati, Eva Schwarzwald, Susanna Sinigaglia, Sergio Sinigaglia, Stefania Sinigaglia, Jardena Tedeschi, Mario Tedeschi, Fabrizia Termini, Claudio Treves, Roberto Veneziani, Micael Zeller, Marco Weiss.

Per adesioni: aderisco@maiindifferenti.it

(il manifesto, 25 giugno 2024)

di Antonella Mariani

C’è la contessa del brod e la dutura dei poveri, i bordelli affollano Brera e intorno a Porta Garibaldi le fabbriche inghiottono le masse in arrivo dalle valli lombarde e rigettano fumi tossici che ammorbano l’aria.

È la Milano a cavallo tra Ottocento e Novecento: piena di possibilità, proprio come ora, ma anche di emarginazione, povertà, lotta per la sopravvivenza.

C’è miseria e nobiltà, nell’ultimo romanzo di Tiziana Ferrario, già primo volto femminile del Tg1, inviata speciale nei quattro angoli di mondo che dopo incursioni variegate nella scrittura – da La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli (2011) a La bambina di Odessa (2022), solo per citare i libri più recenti – si cimenta di nuovo nel racconto della sua città. Cenere (Fuori Scena, pagine 304, euro 18,50) è un romanzo ambizioso, basato su un certosino lavoro di ricerca storica.

Miseria e nobiltà, si diceva: i ceti popolari, sfruttati e disperati, e una borghesia intellettuale di sinistra – da Alessandrina Ravizza, la contessa capostipite delle cucine popolari, all’esule russa Anna Kuliscioff, compagna di Filippo Turati e tra le poche laureate in medicina dell’epoca, dalla poetessa Ada Negri all’antesignana della moda italiana Rosa Genoni. Nei loro salotti – descrive Ferrario svolgendo la trama del suo romanzo – si mettono a punto piani per colmare l’enorme e ingiusto stato di sfruttamento e subalternità delle donne, operaie per quattordici ore al giorno, sottopagate e costrette a lasciare a se stessi i figli.

Al centro del romanzo, che si apre con la repressione di Bava Beccaris l’8 maggio 1898, decine di morti nel centro di Milano tra la folla in rivolta per il pane, c’è l’amicizia tra due bambine appena uscite dall’infanzia, Giovannina e Mariuccia. L’una figlia di madre sola, componente dell’esercito delle piscinine, le apprendiste-schiave delle sartorie, che in cambio di un tozzo di pane e con la speranza di imparare il mestiere si sottopongono a turni massacranti e a lavori ben più pesanti di quanto il loro fisico gracile consenta. L’altra, Mariuccia, figlia del parlamentare socialista Luigi Majno e di Ersilia Bronzini, fondatrice dell’Unione femminile, già a dieci anni coinvolta nelle lotte della madre per l’emancipazione femminile.

Giovannina, tra realtà e finzione, sarà una delle coraggiose leader dello sciopero delle piscinine, che a cavallo del secolo portò alla prima legge di tutela delle piccole apprendiste sarte. La sua amica darà il nome all’asilo Mariuccia, storica istituzione ambrosiana di assistenza all’infanzia. Ferrario racconta in un intreccio narrativo incalzante la vita grama delle operaie negli opifici e nei tabacchifici che aprivano a Milano, delle povere donne chiuse nei bordelli che punteggiavano il quartiere allora malfamato di Brera, e insieme la genesi delle prime proposte di legge per la regolamentazione del lavoro infantile e femminile e per la tutela della maternità, scaturite nei salotti delle dame “illuminate” e portate in Parlamento dai loro mariti.

Una borghesia che si sporcava le mani: vediamo Anna Kuliscioff di giorno redigere articoli incendiari e proposte di legge, e la sera andare nei bassifondi a curare le donne malate, Ersilia Bronzini progettare di aprire case di accoglienza per donne maltrattate e intanto distribuire il cibo ai bisognosi. Se è il mondo socialista quello messo a fuoco dall’autrice tra le vie di una Milano in cui si intravvede il destino – il successo di una città che corre sempre avanti, e che talvolta travolge chi non sta al passo – si potrebbe dire qualcosa anche su ciò che faceva l’attivismo delle donne cattoliche, espresso ad esempio nella nascita, nel 1901, dalla Lega cattolica femminile, a sostegno delle operai, e nel 1905 dalla Federazione femminile milanese, un sodalizio che in pochi anni raccolse un alto numero di donne e di lavoratrici.

«Mi affascinava raccontare il periodo storico in cui è nato tutto, e soprattutto le prime misure per l’emancipazione delle donne. Sono loro le vere protagoniste di Cenere», dice Tiziana Ferrario. Giovannina, Mariuccia, le intellettuali di sinistra: tutte si muovono nella storia verso un fine comune, la liberazione femminile dalla schiavitù di un lavoro aberrante e il riconoscimento dei loro diritti di donne e di madri. E poi c’è Milano. I quartieri cittadini al centro dell’impetuoso sviluppo industriale nei primi anni del Novecento e di un disordinato fermento umano sono quelli dell’attuale movida: Garibaldi, Brera, soprattutto. Allora erano luoghi miserabili, oggi sono scintillanti e iconici. «Ma quella Milano generosa di cento anni fa – conclude Ferrario – rischia di diventare una città per pochi».

Libro: Cenere, ed. Fuori Scena, pp. 304, euro 18,50

(Avvenire, giovedì 20 giugno 2024)

Sonia Sodha

“Primo, non nuocere” è il principio sacrosanto che dovrebbe essere alla base della medicina moderna. Ma la storia è piena di esempi di medici che l’hanno violato. La scorsa settimana, la pubblicazione del rapporto finale di Hilary Cass sull’assistenza sanitaria ai bambini con dubbi sul genere ha messo a nudo la portata devastante dei fallimenti del Servizio Sanitario Nazionale nei confronti di un gruppo vulnerabile di bambini e giovani, sostenuti da attivisti adulti che hanno intimidito chiunque osasse mettere in discussione un modello di trattamento così chiaramente basato sull’ideologia piuttosto che sull’evidenza.

Cass è una pediatra di fama e la sua accurata revisione è durata quattro anni. L’autrice spiega come la clinica specialistica del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) per bambini, ora chiusa, abbia abbandonato la medicina basata sull’evidenza per affidarsi a speranze e preghiere. Un numero significativo di bambini con dubbi sulla propria identità di genere – è impossibile sapere con esattezza quanti siano perché la clinica non teneva registri, il che è uno scandalo – è stato sottoposto a un percorso medico non comprovato con farmaci che bloccano la pubertà e/o ormoni del sesso opposto, nonostante i rischi di danni legati allo sviluppo cerebrale, alla fertilità, alla densità ossea, alla salute mentale e al funzionamento sessuale da adulti.

Cosa ha portato a questo? Il percorso medico si basa sulla convinzione che molti, o la maggior parte dei bambini che si interrogano sulla propria identità di genere, avranno un’identità trans in età adulta e che è possibile distinguerli da quelli per i quali si tratta di una fase temporanea. Ma gli studi suggeriscono che la disforia di genere si risolve naturalmente in molti bambini. È spesso associata alla neurodiversità, a problemi di salute mentale, a traumi infantili, al disagio per la pubertà, in particolare nelle ragazze, e a bambini che stanno elaborando la loro nascente attrazione verso lo stesso sesso; un gran numero di bambini che si sono rivolti al Servizio di Sviluppo dell’Identità di Genere (Gids) erano gay. Inserire questi bambini in un percorso medico non comporta solo rischi per la salute, ma può anche patologizzare un disagio temporaneo in qualcosa di più permanente. Cass è anche chiara sul fatto che la transizione sociale di un bambino – trattandolo come se fosse del sesso opposto – sia un intervento psicologico con conseguenze potenzialmente durature e con una base insufficiente di prove, che la transizione in clandestinità può essere dannosa e afferma che per i bambini in età pre-puberale questa decisione dovrebbe essere informata dal contributo di medici con una formazione adeguata.

Al centro del rapporto c’è un dilemma. La Cass ha rilevato che una diagnosi infantile di disforia di genere non è predittiva di un’identità trans duratura e i medici che hanno partecipato alla revisione hanno dichiarato e di non essere in grado di determinare in quali bambini la disforia di genere sarebbe durata fino all’età adulta. Se questo è davvero impossibile, è etico avviare una persona giovane a un percorso medico che cambierà la sua vita? Se non esistono criteri diagnostici oggettivi, su quale base un medico può prendere questa decisione se non su un’intuizione professionale?

Il rapporto raccomanda una revisione totale dell’approccio alla cura dei bambini e dei giovani con dubbi sul genere da parte del Servizio Sanitario Nazionale: servirebbero servizi olistici e multidisciplinari basati sulla salute mentale che valutino le cause alla radice di tali dubbi e adottino un approccio terapeutico. I bloccanti della pubertà dovrebbero essere prescritti solo nell’ambito di una sperimentazione del Servizio Sanitario Nazionale e la dottoressa raccomanda “estrema cautela” circa gli ormoni del sesso opposto per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni; ci si potrebbe aspettare che ciò dipenda dalla possibilità di sviluppare criteri diagnostici per la disforia di genere che dureranno fino all’età adulta.

Come Cass prospetta nel suo studio, i bambini che pongono dubbi sul proprio genere meritano di essere trattati con lo stesso livello di cura di tutti gli altri, non come piccoli progetti per attivisti adulti che cercano di convalidare le proprie identità e i propri sistemi di credenze. Ma per il Servizio Sanitario Nazionale sarà una sfida immensa, e non solo a causa del tremendo sottofinanziamento dei servizi di salute mentale infantile. Ci saranno resistenze tra i medici legati a credenze quasi religiose; è sorprendente che sei cliniche per adulti su sette si siano rifiutate di collaborare alla revisione di uno studio per far luce sui bambini sottoposti a cure mediche dal Servizio Sanitario Nazionale. Un ricercatore senior dell’NHS di un ente non nominato ha detto che l’opposizione a partecipare alla revisione non è venuta dal consiglio di amministrazione, ma da alcuni medici del loro ente, e questo non si è mai visto in altre parti dell’NHS.

Cass ha anche commentato l’estrema tossicità del dibattito. Ovvero il fatto che, a suo dire, i medici professionisti avessero paura di essere definiti transfobici o accusati di praticare terapie di conversione se avessero adottato un approccio più cauto, in un clima in cui attivisti e associazioni come Stonewall erano pronti a lanciare accuse di bigottismo a chi segnalava preoccupazioni e gli informatori del Servizio Sanitario Nazionale venivano diffamati dal loro datore di lavoro. Questo non solo ha prolungato i danni evitabili che alcuni giovani hanno subito, ma renderà difficile il reclutamento di medici per il nuovo servizio. Cass ha messo in guardia i ministri sui rischi di vietare penalmente la terapia di conversione, cosa che invece gli attivisti stanno spingendo; le sfide definitorie rischiano di criminalizzare le terapie esplorative e potrebbero aumentare ulteriormente la paura tra i medici. L’ex direttore generale di Stonewall ha già avallato l’idea che il modello Cass sia esso stesso una terapia di conversione.

Considerato ciò che viene detto sulla transizione sociale, le implicazioni della revisione Cass vanno oltre il Servizio Sanitario Nazionale e arrivano fino alle scuole e ai servizi per l’infanzia, dove esistono simili situazioni di presa ideologica. Notizia di oggi: i genitori di un bambino la cui scuola, a loro insaputa, ha facilitato la transizione sociale hanno dato due settimane di tempo al consiglio comunale di Brighton per ritirare il kit-trans approvato per l’uso in tutte le scuole, altrimenti il comune subirà un’azione legale alla luce del parere del noto avvocato per l’uguaglianza e i diritti umani, Karon Monaghan KC, secondo cui il kit è di per sé illegale e spinge le scuole ad agire illegalmente.

L’avvocato spiega come la legge sia estremamente sbagliata in diversi punti, tra cui la tutela del benessere dei bambini che hanno dubbi sul loro sesso e che vogliono effettuare una transizione sociale. Sui servizi e gli sport divisi per sesso, questa legge suggerisce erroneamente che l’identità di genere scelta da un bambino debba prevalere sul suo sesso, cosa che potrebbe portare a discriminazioni nei confronti degli altri alunni, in particolare delle ragazze. Questo kit è utilizzato dalle scuole di diverse autorità locali; i genitori hanno pubblicato consigli per consentire ad altri genitori di contestare alle scuole la sua illegalità.

La revisione di Cass rappresenta un risultato immenso; ha eliminato la tensione da una delle aree più controverse della medicina moderna e ha riportato il ruolo delle prove al posto giusto. Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare per smantellare l’influenza di un’ideologia adulta contestata e controversa – e in alcuni casi profondamente radicata – riguardo al genere, dal modo in cui i bambini vengono assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, dai servizi per l’infanzia e dalle scuole.

Link all’articolo originale:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/apr/14/hilary-cass-review-gender-trans-young-people-children-nhs-evidence

(The Guardian, 14 aprile 2024)

di Barbara Uglietti

Yael Deckelbaum, 44 anni, nata a Gerusalemme, è una cantautrice e attivista israeliano-canadese. Si è esibita sullo stesso palco con artisti come Suzanne Vega e Chris Cornell. Nel 2016, la sua canzone“Prayer Of The Mothers”, scritta per sostenere Women Wage Peace – il movimento pacifista fondato da donne israeliane, tra cui l’attivista Vivian Silver, uccisa da Hamas il 7 ottobre nel suo kibbutz Be’eri – è diventata un inno internazionale per la pace in tutto il mondo. È attualmente impegnata in un solo-tour in Europa. È la sesta testimonial della campagna di Avvenire #donneperlapace: per scoprire tutto sul progetto e su quello che ci proponiamo,clicca qui. E per ascoltare una delle sue canzoni più celebri,guarda questo video di Avvenire.

Non è facile parlare di pace in un Paese a cui è stata dichiarata guerra. Non è facile parlare di pace con gli israeliani, che sentono di combattere per la loro sicurezza e la sopravvivenza dello Stato. Non è facile parlare di pace con Yael Deckelbaum, che alla pace ha dedicato una carriera e che dopo il 7 ottobre ha visto crollare certezze e prospettive, finite in un “dopo” apparentemente inconciliabile con il “prima”. «Ho dovuto combattere una battaglia dentro la mia testa tra tutto ciò in cui credevo e quello che adesso avevo davanti agli occhi – dice. Ho dovuto “rimapparmi” in questa nuova realtà – spiega, disegnando nell’aria con il dito una cartina senza più riferimenti –. Ho passato mesi in silenzio prima di cominciare a capire. È stato un viaggio lento, molto doloroso».

Partiamo dall’inizio, allora: il 7 ottobre.

No: cominciamo dal 4 ottobre, perché è lì che colloco il mio “inizio”. Tre giorni prima del massacro, ero a un evento di Women Wage Peace (movimento pacifista fondato da donne israeliane) e Women of the Sun (gruppo pacifista di donne palestinesi) a Gerusalemme e sul Mar Morto. La sera ho suonato sul palco “Prayer Of The Mothers”, una canzone in cui tutte, israeliane e palestinesi, potevano riconoscersi. Eravamo migliaia, insieme, unite dallo stesso desiderio di crescere i nostri figli in pace. Sembrava tutto così “possibile”. Tre giorni dopo ho preso un volo per la Germania: avevo un concerto. Mi sono svegliata la mattina del 7 ottobre con la notizia della strage. Dovevamo suonare, la sera. Lo staff aveva sistemato all’ingresso un grande cartellone con il mio nome, il mio volto, la data e una scritta che richiamava il titolo di una mia canzone: “October 7th – War Is Not A Woman’s Game”, (7 ottobre – La guerra non è un gioco da donne). Ironico, no? Noi eravamo lì, sotto choc, a fare e rifare il numero di amici che non rispondevano più al cellulare. Ci hanno proposto di annullare l’evento. Abbiamo detto di no. Poi ci siamo messe in collegamento con alcune amiche arabe. Abbiamo cercato, insieme, di capire l’incomprensibile.

Ci siete riuscite?

Francamente, no. Ero completamente distrutta. Non potevo parlare, nemmeno pensare. Poi è successo qualcosa: una delle persone a me più vicine, Michal Halev, il cui unico figlio, Laor Avramov, è stato assassinato al Nova Festival, sebbene sopraffatta da un dolore insopportabile ha lanciato un appello a guarirci a vicenda invece di ferirci ancora e ancora. Ha chiesto di farlo affinché altre mamme non dovessero soffrire come stava soffrendo lei. Mi ha indicato una strada.

Cosa prova quando vede le immagini di Gaza?

Mi sento male. Terribilmente male. E impotente di fronte a tanto dolore. Mi si spezza il cuore: il mio cuore è davvero diviso in due. Ho persone della mia famiglia nell’esercito, persone che amo profondamente: sono soldati delle Forze di Difesa israeliane, stanno combattendo là dentro. So cosa sta succedendo a Gaza. Quello che non so è come tutti noi, israeliani e palestinesi, si sia potuti arrivare a un punto così basso. Capisco che il Paese in cui sono cresciuta è stato costruito sul trauma di migliaia di anni di persecuzione. Il 7 ottobre c’è stato un pogrom contro bambini, uomini, donne, anziani, arabi, soldati e pacifisti. I terroristi non hanno fatto alcuna differenza. Poi sono arrivati gli attacchi dall’esterno: quelli di un mondo che ha rapidamente dimenticato ciò che Hamas ha fatto, o non lo ha dimenticato affatto e lo giustifica. La gente ha cominciato a dividersi, scegliendo una parte piuttosto che un’altra. Mi sono chiesta a lungo a quale “fronte” appartenessi. Poi ho accettato l’idea che le cose sono molto più complicate di così, che non esiste il bianco e il nero. Che ognuno, ogni singola persona, ogni singolo giorno, deve trovare il proprio ruolo.

Qual è il suo?

Sono una pacifista, in un tempo in cui la maggior parte delle persone crede che l’unica alternativa sia la guerra, perché ormai hanno mille prove che non abbiamo partner per la pace. Inizierò da qui. Dalle storie individuali. Mentre nel quadro ampio vedo una sola prospettiva possibile: la soluzione dei Due Stati, che però nessuna delle due leadership – né la nostra, né la loro – vuole veramente. Il governo Netanyahu non lavora per il bene di Israele: il 7 ottobre è stato preceduto da otto mesi in cui, ogni fine settimana, centinaia di migliaia di persone hanno protestato in piazza contro di lui. Guardatevi intorno: ovunque ci sono graffiti, scritte, cartelli, sit-in che chiedono un cambio di governo. Ma non è così facile ottenerlo.

Lei ritiene che le donne debbano guidare il processo di costruzione della pace. Perché?

Perché sono le donne che portano nel mondo la vita. Perché la natura ci ha predisposte a proteggerla. Abbiamo una maggiore attitudine al dialogo, alla conciliazione: è molto più difficile condurre una donna alla violenza piuttosto che un uomo. Abbiamo meccanismi diversi.

Le donne israeliane hanno organizzato una ferma campagna per protestare contro il silenzio del mondo e delle istituzioni internazionali sugli stupri di Hamas durante e dopo il massacro del 7 ottobre. Come spiegare questa mancanza di solidarietà?

Non riesco a spiegarlo. È stato davvero deludente. I corpi delle donne israeliane, delle donne ebree, sono stati violati nel modo più atroce. Non so davvero come possa essere mancata l’empatia di altre donne nel mondo. Mi rattrista questa moralità selettiva. Vorrei che le donne potessero stare insieme l’una per l’altra. Vorrei che potessimo imparare.

Lei è impegnata in un nuovo tour da solista. L’Europa è attraversata da una forte ondata di antisemitismo. Lo sente sulla tua pelle?

Prima di partire ero molto spaventata: è una paura profonda, poiché condivido la storia di sei milioni di ebrei uccisi. Una parte di me voleva solo che mi isolassi da questo mondo. Molte persone scrivono cose brutte sui miei social, mi taggano semplicemente perché sono ebrea e israeliana. Ma adesso sono in viaggio, e ho concerti sold-out alle spalle dove ho incontrato centinaia di persone pacifiche e amorevoli. E lo so: l’odio è forte, ma ci sono altre voci. Tante! Mi sento di dire, con la responsabilità di chi ha un microfono in mano: se davvero volete aiutare i palestinesi e gli israeliani in questo tempo difficile, invece di istigare altro odio aiutateci a sostenere la pace. E c’è un rimedio: Etty Hillesum – (scrittrice ebrea-olandese, vittima dell’Olocausto) – ha scritto questo nel suo diario: ad ogni atto di odio dovremmo rispondere con un atto d’amore. È quello che sto cercando di fare.

Non è facile parlare di pace in un Paese a cui è stata dichiarata guerra. Non è facile parlare di pace con gli israeliani, che sentono di combattere per la loro sicurezza e la sopravvivenza dello Stato. Non è facile parlare di pace con Yael Deckelbaum, che alla pace ha dedicato una carriera e che dopo il 7 ottobre ha visto crollare certezze e prospettive, finite in un “dopo” apparentemente inconciliabile con il “prima”. «Ho dovuto combattere una battaglia dentro la mia testa tra tutto ciò in cui credevo e quello che adesso avevo davanti agli occhi – dice. Ho dovuto “rimapparmi” in questa nuova realtà – spiega, disegnando nell’aria con il dito una cartina senza più riferimenti –. Ho passato mesi in silenzio prima di cominciare a capire. È stato un viaggio lento, molto doloroso».

(Avvenire, 29 marzo 2024)

di Mauro Magatti

L’attentato di Mosca da parte dell’Isis ha impresso un’ulteriore scossa al già precario stato delle relazioni internazionali. I fronti si moltiplicano e sembra quasi che il mondo stia precipitando in una sorta di guerra civile globale.

E mentre i venti di guerra diventano ogni giorno più forti, lo stato del pianeta continua a peggiorare. L’ultimo dato rilasciato dall’Organizzazione metereologica mondiale dice che nel 2023 la media delle temperature sul pianeta Terra ha toccato +1,45 gradi Celsius rispetto al livello pre-industriale. Siamo ormai alla soglia critica indicata dalla Cop di Parigi del 2015. E mentre il pianeta brucia, aumentano i conflitti armati. Al punto che, per quanto assurda, oggi non si può escludere un’escalation verso una guerra globale.

Il risultato è il dato drammatico a cui ha fatto qualche giorno fa il segretario generale dell’Onu: il numero di coloro che soffrono la fame (330 milioni) è raddoppiato da 2019 a oggi. È come se la società degli uomini (specie i maschi!) continuasse a rifiutarsi di ascoltare la realtà che in tutte le maniere ci sta mandando messaggi di allarme.

La crescita vorticosa degli ultimi decenni – che ha permesso di raddoppiare il Pil del mondo in meno di trent’anni, cosa mai vista nella storia – è stata un grande successo. Ma lascia un’eredità pesantissima. Dobbiamo infatti affrontare una serie di problemi che, apparentemente diversi, rimandano in realtà alla medesima radice: l’idea tipicamente moderna che le persone fisiche e quelle giuridiche (imprese e Stati) siano individualità sovrane dotate di una capacità assoluta di autodeterminazione.

Il problema è che oggi sappiamo come tale presupposto moderno – fondamentale per permettere all’umanità di fare il salto che ha fatto in termini di aumento del benessere, riduzione della povertà, diffusione dell’istruzione, miglioramento della sanità, allungamento della vita media – non abbia fondamento. E lo sappiamo perché la stessa scienza, avvalorando l’antica sapienza religiosa, ci dice ormai da più di un secolo che non esiste forma di vita che non sia in relazione ciò che viene prima, con ciò che le è intorno, con ciò che sta dopo e oltre. Tutte le grandi questioni contemporanee ci fanno capire che il nostro rapporto con la realtà ambientale e sociale, per quanto potente, sia viziato da codesto errore.

È come se vivessimo con un ritardo cognitivo: noi oggi sappiamo che tutto è in relazione, ma il nostro modello di sviluppo continua a procedere come se invece la Terra fosse popolata da atomi individuali che perseguono i propri interessi e desideri indipendentemente da tutto il resto.

Purtroppo, non esistono ricette in grado di risolvere i problemi attuali senza rimettere in discussione tale presupposto. Anzi, se pensiamo che sia possibile districare la matassa continuando ad agire secondo la logica fin qui seguita – ad esempio immaginando che la sostenibilità ambientale sia solo una questione tecnologica e di efficientamento dei processi di produzione e consumo – i problemi sono destinati ad acutizzarsi. Nel caso specifico, producendo tensioni politiche così forti da bloccare il raggiungimento del risultato sperato.

Ma la stessa cosa vale a proposito delle relazioni internazionali. L’attuale grave crisi mondiale è figlia di un pensiero politico inattuale. Con l’invasione dell’Ucraina, l’errore di Putin deriva dalla pretesa di trattare come locali questioni che in realtà sono anche globali. Come se fossimo nell’800 o nel 900. E invece, in questo come in altri campi, da quello migratorio a quello religioso, la pur necessaria esistenza di confini – condizione per riconoscere la pluralità delle culture – si può dare oggi solo in relazione all’intero pianeta. Il che ha importanti implicazioni sulla necessità assoluta di trovare una via d’uscita negoziale del conflitto in corso. Perché l’unica possibilità per il futuro dell’umanità è la convivenza tra culture diverse in un pianeta diventato piccolo.

Non è cosa da poco. Si tratta di rivedere alcuni dei presupposti su cui abbiamo costruito gli ultimi secoli. Ma per quanto il passaggio sia arduo, non possiamo far altro che cominciare a percorrere con intelligenza questa nuova fase storica. Sperando, un po’ per volta, di trovare le vie capaci di tradurre in forme istituzionali economiche e sociali questa nuova consapevolezza. In mezzo a tante difficoltà, c’è una buona notizia: se si comprende la natura del problema e ci si muove nella direzione di una migliore comprensione della realtà e del posto dell’umanità in essa, si apre il cammino verso un mondo migliore di quello attuale. Un’idea importante che dobbiamo condividere con i giovani: al di là di quello che abbiamo fin qui raggiunto, c’è ancora molto da fare. La speranza non è morta. Basta cambiare lo sguardo.

(Avvenire, 27 marzo 2024)

I volumi di Annarosa Buttarelli, Monica Farnetti e Stefania Tarantino tra femminismo e genealogia. Preziosi strumenti per decifrare l’oggi nella sua complessità, indicano un possibile orientamento storico, etico e politico del tempo, nelle sue categorie incarnate di bene e male

«Controtempo» è una parola interessante che, quando attiene alla musica, si riferisce ai tempi deboli e forti. È però nel suo significato largo di contrasto ritmico che si immagina qualcosa in opposizione e, insieme, capace di arrivare a scompaginare il già noto e accordare la differenza.

Che sia anche una faccenda politica lo spiega Annarosa Buttarelli nel volume Bene e male sottosopra. La rivoluzione delle filosofe (Tlon, pp. 124, euro 15), riprendendo le fila di alcuni fra i momenti cari al femminismo della differenza sessuale italiano.

Che la genealogia di pensatrici di cui scrive l’autrice abbia assunto una collocazione critica e politica, lo dobbiamo infatti a decenni di dedizione condotta dentro e fuori dalle accademie, dentro e fuori i collettivi, le librerie, le pratiche e i saperi di altrettante donne. Il controtempo convoca infatti la breccia del «pensare veramente», come suggerito da María Zambrano, ovvero ciò che si sottrae alle interpretazioni e che resta come una «eredità senza testamento» o ancora, per dirla con Alice Ceresa, una prodigalità il cui esito è sovversione trasformativa.

Le categorie di bene e di male, fondanti il pensiero occidentale nella loro accezione maiuscola e spesso muscolare, sono qui il filo per decifrare il presente, cominciando da uno degli esercizi meno attraenti per la deriva neoliberista in cui ci troviamo: prendere corpo, leggere e rileggere oltre la retorica delle sintesi a buon mercato. Simone Weil, Françoise Dolto, Flannery O’Connor e Hannah Arendt sono state maestre di un pensare incarnato, tanto generoso da essere di orientamento anche oggi; per esempio nel concetto di «illimitato», introdotto da Weil in riferimento al male e che Buttarelli segnala, insieme a quello più intraducibile di malheur. L’illimitato oltre a determinare l’incapacità di avere misura di sé, è una più ampia avidità, una prevaricazione costante. Dalle relazioni quotidiane a quelle che hanno, e hanno avuto, conseguenze collettive rilevanti, un esempio di protervia illimitata lo ha mostrato Laura Conti, intervenendo sul disastro di Seveso avvenuto il 10 di luglio del 1976. Se l’illimitato diventa il metodo di un potere predatorio, non stupirà osservare quanto sottile ribaltamento vi sia nelle parole di Dolto quando definisce il concetto di «prossimo» o quando scrive che «Se io so che tu mi ascolti, mi so parlante».

Si assiste a una lunga conversazione con la misura, in questo caso dello scorrere, della durata e delle sue rappresentazioni – frequentemente fuorisesto -, nell’esplorazione di traiettorie genealogiche che andando controtempo sono ora assunte a pieno titolo nei riferimenti teorici e nelle pratiche. «Io scrivo a ritmo, non a trama», diceva Virginia Woolf e, seppure ciò possa essere applicato a molte scritture novecentesche di donne, in Ritratti del tempo, di Monica Farnetti (ombre corte, pp. 140, euro 12), approfondiamo ciò che per l’autrice di Mrs Dalloway è stato uno degli elementi elettivi: il tempo. Le scrittrici italiane con cui Farnetti fa interloquire Woolf comportano l’emersione di un genere letterario da accostare, nella sua qualità paradossale. Il romanzo storico incardina in tal senso tre principali obiettivi (che sono altrettante esperienze): il disassamento, ovvero stare fuori dai gangheri, la discontinuità, le asincronie; il secondo elemento è la ricomposizione delle discordanze, quindi la congiunzione tra un tempo della storia sociale e quello della vita; il terzo è il flusso di memorie tenendo salda l’alleanza tra letteratura e storia delle donne. Secondo Monica Farnetti, che propone qui un volume eccellente in cui matura alcuni dei suoi utili e precedenti interventi sull’argomento, si può avanzare un’etica della differenza temporale, seguendo le sollecitazioni della filosofa svedese Fanny Söderbäck che ha lavorato sui due crinali proposti rispettivamente da Julia Kristeva e Luce Irigaray riguardo il women’s time e l’etica della differenza sessuale. Il magistero di Virginia Woolf, maestra di onde – portatrici di continuità e impermanenza -, ha avuto in questo senso un profondo riscontro su scrittrici come Anna Banti, Gianna Manzini, Fausta Cialente, Maria Bellonci, Elsa Morante, Gina Lagorio, Goliarda Sapienza Melania Mazzucco e Marguerite Yourcenar.

Nella struttura radicalmente relazionale e politica di simili riferimenti, si affaccia un altro nome, quello di Sarah Kofman, filosofa raffinata che, di origini ebraiche, nel 1934 nasce a Parigi dando «un contributo importante al pensare altrimenti», come afferma Stefania Tarantino che le ha dedicato il suo ultimo libro: Il “rimosso” nell’operazione filosofica (edito dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, pp. 198, euro 22). Un’occasione rara di poter fare il punto intorno a una figura poco tradotta in Italia (nel 1982 la prima è stata a firma di Luisa Muraro, nel 2000 un’altra a cura di Lisa Ginzburg e pochi altri esempi). Il volume di Tarantino, frutto di un seminario a Napoli nel 2022, porta un ulteriore tassello alla conoscenza e alla comprensione di una parabola complessa e originale, «un corpo a corpo con la storia della filosofia. Un corpo a corpo con la propria sopravvivenza, con le aporie l’una dell’altra».

Colpisce la capacità di lettura del pensiero occidentale, la rigorosa e partecipata scomposizione delle sue fonti, la sessuazione del discorso. Basterebbe leggere ciò che ne scrive Federica Negri nel suo saggio, ospitato nel volume, che affronta Kofman lettrice di Nietzsche, o ancora quello di Christiane Veauvy che interviene su Kofman, Freud e la psicoanalisi, insieme alle parole speciali che le riserva Françoise Collin. «Gesto nudo» è la sua scrittura secondo Jean-Luc Nancy, «atti ed esperienza stessa» secondo Jacques Derrida, ma è Stefania Tarantino che ne ribadisce la «devozione alla vita e così pure il metodo analitico freudiano: «un lavoro di scavo per riportare alla luce tutti quei “resti”, da intendersi come “scarti”, su cui la filosofia ha eretto un immaginario svalutativo e gerarchico della realtà che ci circonda». Una scrittura differente, che Orietta Ombrosi nel suo contributo di fronte alle aporie di Auschwitz (il padre di Kofman muore nel campo di concentramento), definisce anche «diffidente». Il «rimosso» contenuto nel titolo del volume di Tarantino è di valenza semantica estesa, riconosce e nomina l’intollerabile, stanando l’economia della rimozione e insieme il suo grido di angoscia. Nel tempo.

(il manifesto – il controtempo e la sua passione, 17 marzo 2024)

di Elisa Cornegliani

Costi alti, librerie di catena e poco sostegno dopo anni difficili stanno facendo abbassare molte serrande. I racconti e le soluzioni dei librai

«Abbiamo appena restituito le chiavi». Anita Ballabio e Alice Angelotti iniziano così la telefonata con noi. Sono le ideatrici e titolari della libreria indipendente Corteccia, aperta da loro nel 2014 in zona Solari. Ha chiuso ufficialmente a fine febbraio, fra la delusione e le proteste dei clienti abituali. «Il 2023 è stato un anno difficilissimo. Ci siamo interrogate a lungo su cosa fare», spiegano.

A dicembre la decisione definitiva, comunicata in gennaio tramite social e newsletter. «Non sappiamo nemmeno quante volte abbiamo modificato questo testo, parole che non avremmo voluto scrivere e voi non avreste voluto leggere. Ma è arrivato il momento di dare corpo alle voci che vi hanno accompagnato in questi ultimi mesi: Corteccia chiuderà», si legge sul loro account Instagram. Segue un coro di commenti rattristati: «Tutti i nostri clienti si sono fatti avanti per chiederci come possono aiutare. Ma lo hanno già fatto nel corso di questi anni, sostenendoci sempre. Il loro affetto è bellissimo. E straziante, perché ormai la decisione è presa».

Le difficoltà

Vendita online, cambiamenti nel quartiere e aspettative disattese sono infatti fra le cause che hanno portato la Corteccia a chiudere. Non è un caso isolato: recente anche l’interruzione della libreria Tintoria, in via Govone. In generale, le librerie indipendenti a Milano stanno attraversando un momento di difficoltà che si inserisce su un contesto di crisi cronicizzata e minaccia la resistenza delle singole attività.

Il cantiere e la pandemia

«Abbiamo iniziato dieci anni fa con l’idea di offrire soprattutto testi per l’infanzia, a cui poi abbiamo aggiunto libri di design», spiegano le titolari di Corteccia. «Fin dalla nostra apertura il quartiere ci ha accolto benissimo. È da sempre molto vivo». Nel 2017 arrivano i primi problemi con il cantiere della metropolitana M4: «La strada è stata completamente chiusa e parte della nostra utenza ha cambiato giro. Passavano in continuazione mezzi pesanti addetti ai lavori. Ci siamo ritrovati in una nuvola di polvere».

A risollevare la situazione è – per quanto inusuale – la pandemia. L’interesse per la lettura cresce nei giorni di lockdown e Ballabio e Angelotti mantengono acceso il rapporto con i clienti tramite consegne a domicilio e attività da remoto. «Le aspettative di quegli anni sono state tuttavia disattese nel periodo successivo». Si arriva perciò al 2023, l’anno più difficile. «L’impatto del mercato online è stato molto forte. Ma non è l’unico problema che riguarda il nostro mestiere. La Lim (l’associazione delle librerie indipendenti di Milano) non è supportata a livello istituzionale o comunale. Una libreria compie un lavoro importante sul tessuto sociale di un quartiere, e non viene valorizzato. Si tratta di un impegno nei confronti dei clienti intesi come persone con esigenze e interessi specifici, che non si può mettere a bilancio», proseguono Ballabio e Angelotti.

Qual è la principale differenza fra un librario di quartiere e uno di catena? «L’ascolto. Per esempio, in molti ci chiedevano libri utili per aiutare i propri figli o i propri amici a superare un momento difficile. E nel tempo siamo riuscite a mostrare la nostra visione al punto che i clienti stessi la condividevano: se intorno a Natale notavano qualche titolo più commerciale in vetrina, protestavano», sorridono le due titolari. I loro acquirenti in un primo momento erano in prevalenza famiglie, a cui si sono aggiunte molte persone con un’età superiore ai sessant’anni. Apprezzavano il fatto che i libri, una volta ordinati, arrivassero in tempi brevi. «In generale pensiamo sia molto importante promuovere un contesto editoriale variegato, in termini di idee e di offerta. È giusto ci siano le librerie di catena, ma è altrettanto giusto che abbiano una controparte. Ci deve essere un dialogo con alcune realtà dall’identità marcata».

Il sostegno che serve

Secondo Luca Ambrogio Santini, presidente Lim, la presenza delle librerie indipendenti serve a mantenere alto il livello di “bibliodiversità”, cioè a garantire a tutti la possibilità di far conoscere il loro prodotto. «Ogni anno escono in media circa 90mila titoli. Una libreria indipendente ne può contenere un numero molto ridotto, variabile a seconda della sua grandezza. Il cliente che ci sceglie, quindi, non sempre troverà quello cerca. Ma incontrerà una proposta ben definita e assente altrove», spiega.

La Lim sta cercando di colmare le mancanze riscontrate all’interno del settore. Nei giorni scorsi ha lanciato un appello al comune per avere un confronto diretto (anche) sui finanziamenti. La richiesta arriva a seguito del Forum dell’economia urbana, che ha affrontato fra i tanti temi anche lo stato di salute dei negozi di prossimità. Fra le proposte avanzate da Lim c’è l’istituzione di un albo che superi quello già esistente, l’Albo delle librerie di qualità: «Quest’ultimo esiste dal 2022 ma non ha avuto conseguenze concrete sul nostro settore. Quello che abbiamo in mente noi risentirebbe del modello francese e permetterebbe agli iscritti di ottenere agevolazioni fiscali e sugli affitti», spiega Santini. «Vorremo inoltre che venissero concessi – a prezzi calmierati – locali di proprietà comunale per l’apertura di nuove librerie. L’interesse ad avviare attività c’è: continuiamo a ricevere richieste».

Al momento si è svolto un incontro con l’assessore alla Cultura del comune di Milano Tommaso Sacchi, che a detta di entrambe le parti ha dato esito positivo. Secondo Sacchi, infatti, le librerie indipendenti sono «un presidio culturale fondamentale per la città» ed «è necessario trovare forme di supporto. La nostra Amministrazione, pur avendo margini di manovra di bilancio sempre più limitati, offrirà tutto il sostegno che sarà possibile alla rete dei librai. Spesso, è proprio grazie al loro coraggio che i quartieri meno centrali acquisiscono ricchezza sociale, culturale e occasioni di rinascita». A breve ci sarà un’altra riunione, con l’assessora al Lavoro e allo Sviluppo economico Alessia Cappello.

I libri tra i quartieri fuori dalle librerie

Santini ha chiuso la propria libreria dieci anni fa e l’ha resa itinerante. Gira il sud di Milano con una bici attrezzata per portare con sé i titoli che rientrano nella sua proposta: «In tutto circa duecento, è un’accurata selezione. E non posso fare errori, sarebbe solo peso in più». Sebbene le librerie indipendenti siano in difficoltà, infatti, nel tempo sono riuscite a rinnovarsi: «In particolare durante il Covid, molti colleghi hanno capito l’importanza di guardare oltre la propria vetrina. Hanno perciò tentato di portare la lettura al di fuori della libreria, con le consegne a domicilio. In seguito, quando è stato possibile, si sono creati i gruppi di lettura. Persone che si accordano per leggere lo stesso libro in un determinato periodo di tempo e poi ne discutono». Questo ha compensato in qualche modo i due fattori responsabili della parabola discendente in corso: «La vendita online e la carenza del numero di lettori».

Anita Ballabio e Alice Angelotti non sanno ancora cosa ne sarà dello spazio che lasciano, ora che non ospiterà più la Corteccia. Sono però consapevoli dei problemi principali del settore: «Servirebbe uno snellimento delle pratiche burocratiche. Noi avevamo molte richieste di eventi esterni alla libreria stessa: un esempio su tutti è fare letture al parco. I clienti erano interessati e noi disponibili, ma spesso si incontravano ostacoli», chiudono. «Per quanto riguarda i finanziamenti, sono le istituzioni a doversi mettere le mani in tasca. Loro devono smuovere i fondi necessari. Il margine di una libreria è molto basso: gli imprenditori devono sempre metterci del loro, e non tutti lo possono fare senza aiuti».

(Milano Today, 17 marzo 2024)

di Oren Ziv

Un’adolescente israeliana è in carcere per aver rifiutato il servizio militare. Sofia Orr spiega perché non abbia mai dubitato della sua scelta nonostante in Israele la repressione contro chi si oppone alla guerra sia durissima

Domenica mattina [24 febbraio scorso, Ndt], la diciottenne obiettrice di coscienza israeliana Sofia Orr è arrivata al centro di reclutamento dell’esercito vicino a Tel Aviv e ha dichiarato il suo rifiuto a prendere parte al servizio militare obbligatorio per protestare contro la guerra di Israele a Gaza e contro l’occupazione. Seconda adolescente israeliana a rifiutare pubblicamente la leva per motivi politici dal 7 ottobre, dopo Tal Mitnick, che lo fece a dicembre, Orr è stata condannata a 20 giorni iniziali nel carcere militare di Neve Tzedek, che saranno probabilmente estesi se continuerà a rifiutare l’arruolamento.

«L’atmosfera attuale è molto più violenta contro chi ha le mie convinzioni, quindi ovviamente ho più paura, ma penso che di questi tempi la cosa più importante sia esprimere una voce di resistenza», ha detto a +972 e Local Call in un’intervista la settimana scorsa. «Scelgo di rifiutare l’arruolamento perché non ci sono vincitori in guerra. Lo stiamo vedendo ora più che mai. Tutte le persone, dal fiume Giordano al mare [Mediterraneo], soffrono a causa di questa guerra e solo la pace, una soluzione politica e la presentazione di un’alternativa possono portare a una vera sicurezza».

Orr ha spiegato che aveva già deciso di rifiutare la leva obbligatoria molto prima dell’inizio della guerra, a causa «dell’occupazione e dell’oppressione che l’esercito impone contro i Palestinesi in Cisgiordania». Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, ha detto, «ci hanno mostrato ancora una volta che la violenza porta solo ad altra violenza e che dobbiamo risolvere il problema pacificamente invece che con altra violenza».

Circa trenta attivisti di sinistra, la maggior parte dei quali adolescenti, hanno accompagnato Orr al centro di reclutamento. Hanno organizzato una protesta a sostegno della sua decisione di rifiutare l’arruolamento, suscitando l’interesse di diversi studenti ultraortodossi venuti per ottenere l’esenzione dal servizio militare.

Ogni anno migliaia di adolescenti israeliani vengono esentati dalla leva, principalmente per motivi religiosi, ma solo una manciata si dichiara politicamente contraria al servizio militare. Oltre alla variabilità della durata del carcere, l’obiezione di coscienza può ridurre le prospettive di carriera e comportare stigmatizzazione sociale.