Da Il Tascabile – «Il letto, mio caro, è tutta la nostra vita. Qui si nasce, qui si ama, qui si muore»: sono le parole della protagonista di un breve racconto di Maupassant del 1882 che s’intitola, per l’appunto, Il letto. La donna, di cui non conosciamo e non conosceremo il nome, è allettata da giorni e descrive così in una lettera al suo amante, l’abate d’Argencé, quel tempo di degenza obbligata:

Mio caro amico, sono malata, soffro veramente, non posso lasciare il letto. La pioggia batte contro i vetri e io me ne sto a fantasticare languidamente al caldo, nel tepore dei piumini. Ho qui un libro che amo e che mi sembra fatto con un poco di me stessa. Devo dirvi quale? No. Mi rimproverereste. Poi, dopo aver letto un po’, mi metto a pensare, e voglio dirvi a cosa. Dato che da tre giorni sono a letto, penso proprio al mio letto, e persino nel sonno continuo a pensarci. Se solo possedessi la penna di Crébillon, scriverei proprio la storia di un letto.

Costretta a trascorrere il suo tempo distesa, la donna fantastica, legge, scrive lettere, pensa. E pensa proprio al giaciglio che la accoglie, e ci pensa così intensamente che perfino mentre dorme il letto – quel letto – diviene il pensiero fisso delle sue giornate. Oh, se solo avesse il talento di un grande scrittore come Crébillon! Ma no, è soltanto una donna, senza nome né (apparentemente) talento. Una donna malata, che pensa al suo letto, mentre è a letto. Quasi cinquant’anni dopo – è il 7 gennaio del 1926 – un’altra donna, con un nome e un talento, scrive una lettera alla sua amante, in quei giorni costretta a letto per una breve malattia: «Solo per chiederti come stai – hai la febbre? 38? 39? 40? Non ti senti bene? Mezzo addormentata sorseggi il tè, mangiucchi una fetta di pane tostato, e poi verso sera ritorni luminosa e remota e irresponsabile distesa nel tuo baldacchino come un minuscolo chicco nel guscio?». L’amante ammalata risponde: «Sei un angelo ad avere scritto. E mi piace il tuo atteggiamento nei confronti della malattia: “luminosa e remota”, quando la maggior parte delle persone avrebbe detto “calda e appiccicaticcia”».

Già, Vita Sackville-West – l’amante ammalata – ha proprio ragione: nessuno più di chi le ha scritto quelle parole, ovvero Virginia Woolf, è capace di raccontare la malattia in modo così diverso, originale, inconsueto. A testimoniarlo, appena qualche giorno dopo quello scambio di lettere, è il breve e indimenticabile saggio On Being Ill, “Dell’essere malati”, pubblicato per la prima volta proprio sul numero del gennaio 1926 della rivista “New Criterion”, diretta da T.S. Eliot. In Dell’essere malati, Woolf riflette – e ci fa riflettere – su come il fatto di essere costretti a letto da una malattia non sia sempre, non sia solo, una sciagura. È anche, più spesso di quanto crediamo, un’occasione. Lo è nel senso etimologico del termine. Se pensiamo alla parola occasio, dal latino ob + cídere, subito ci rendiamo conto che la parola “occasione” porta con sé un movimento di caduta, una parabola discendente. La malattia è un’occasione perché ci ac-cade, “ci cade davanti”. O siamo noi che, andando avanti, ci cadiamo dentro. Eppure questa caduta, avverte Woolf, non è necessariamente un male. Molto spesso, infatti, “cadere ammalati” significa essere costretti a cambiare prospettiva, ad abbandonare la verticalità, a divenire orizzontali. Sdraiati a letto, non più feminae e homines erecti, obbligati a rinunciare alla postura che l’evoluzione, la storia, il mondo, ci chiedono per essere parte attiva del consorzio civile, noi, gli ammalati, i distesi, gli inetti, abbiamo improvvisamente la possibilità di abitare un altro spazio, di guardare qualcosa di diverso. Qualcosa che, in piedi, continuava a sfuggirci e che da sdraiati, invece, ci si rivela.

Con la malattia la simulazione cessa. Appena ci comandano il letto, o sprofondati tra i cuscini in poltrona alziamo i piedi neanche un pollice da terra, smettiamo di essere soldati nell’esercito degli eretti; diventiamo disertori. Loro marciano in battaglia. Noi galleggiamo tra i rami nella corrente; volteggiamo alla rinfusa con le foglie morte sul prato, capaci forse per la prima volta dopo anni di guardarci intorno, o in alto – di guardare, per esempio, il cielo.

Quella che credevamo una disgrazia, la malattia, può diventare, in alcuni casi, uno stato di grazia, una modificazione posturale che, imponendoci di abbandonare le file dell’esercito degli eretti, degli attivi, dei produttivi, ci obbliga (o autorizza) a sostare, a non agire, a osservare. Il cielo, per esempio. «Diventati una foglia, o una margherita, supini, lo sguardo rivolto in alto» – continua Woolf – «scopriamo che il cielo è qualcosa di così diverso, ma così diverso che ne siamo scioccati. Ecco dunque cos’è che da tanto tempo andava avanti senza che lo sapessimo! […] Solo i supini sanno ciò che dopotutto la Natura non si dà affatto la pena di nascondere – che alla fine sarà lei a trionfare».

I supini lo sanno. Sanno ciò che gli eretti dimenticano, tutti presi dalla propria verticalità, dalla propria “rettitudine”, per usare il termine che la filosofa Adriana Cavarero mette al centro del suo saggio Inclinazioni. Critica della rettitudine, proprio per ragionare sulla «centralità della postura verticale, tanto cara all’individuo sovrano e ai suoi sogni di autonomia» e che per la filosofa, come per Woolf, non è che un «patetico abbaglio». Chi si pensa dritto e intero, chi guarda sempre davanti a sé, chi procede senza sosta nell’esercito degli eretti, illudendosi di dominare lo spazio – e dunque il mondo – confortato dal proprio orientamento verticale, (o dalla propria erezione), è completamente fuori strada. Ignaro, o dimentico, «di ciò che dopotutto la Natura non si dà affatto la pena di nascondere – che alla fine sarà lei a trionfare».

Essere orizzontali, per Woolf, significa avere la possibilità di sfuggire a questo abbaglio, a questa fatale dimenticanza. Significa allenare lo sguardo a un’altra prospettiva, una prospettiva eccentrica, fuori dal centro di un’autoreferenzialità che è in realtà miope. A letto, distesi come «una foglia, o una margherita», al cospetto di un cielo che non ricordavano, i supini ritrovano i confini di un corpo vulnerabile e vivo, che patisce, che dipende da un altro, dagli altri, che è in contatto con i propri bisogni, con la propria parzialità. E, insieme, con la propria creatività. Sì, perché è proprio quando siamo distesi, ammalati, che siamo più disponibili a lasciarci attraversare dall’incomprensibile. Spesso, quando siamo in piedi, e in salute – scrive ancora Woolf – «il senso usurpa il ruolo del suono. L’intelligenza domina sui sensi. Ma nella malattia, con la polizia non più in servizio, le parole liberano il loro profumo, sussurrano come fanno le foglie, ci coprono di luci e ombre». Liberi dall’imperativo categorico del dover capire, del dover dare senso e ordine al mondo, affrancati dall’asse verticale della ragione, i supini fantasticano, leggono, scrivono. Proprio come la donna protagonista del racconto di Maupassant. Proprio come Virginia Woolf, che scrive Dell’essere malati subito dopo – o dovremmo dire grazie al fatto – di essere stata costretta a letto per un mese, nell’autunno del 1925.

Quello di Woolf non è certo l’unico caso. Sappiamo bene che la maggior parte della Recherche Proust la scrive a letto. E che è a letto, mentre è ammalato di pleurite, che il grande poeta Attilio Bertolucci compone la sua seconda raccolta di versi, Fuochi in novembre, del 1932. Ed è sempre a letto che, dieci anni prima, nel 1922, Katherine Mansfield, malata di tubercolosi, scrive uno dei suoi racconti più belli e più crudeli: La mosca. Ed è ancora a letto, o addirittura stesa sul pavimento, che Karen Blixen, malata da tempo di sifilide, scrive o detta uno dei suoi capolavori: la raccolta di racconti Capricci del destino, pubblicata nel 1958. Perfino Via col vento, il romanzo di Margaret Mitchell da cui sarà poi tratto il celebre film, nasce in posizione orizzontale: l’autrice inizia a scriverlo proprio perché costretta a letto per settimane a causa della frattura di una caviglia. La storia della letteratura è piena di scrittrici e scrittori orizzontali. Autori e autrici per cui stare a letto, o a terra, o su un divano è non solo la condizione migliore, ma talora l’unica condizione, la condizione necessaria per creare. Edith Warthon, che da ragazzina è solita leggere stesa sul tappeto della biblioteca paterna, da adulta scrive quasi solamente a letto, libera – così dice – dalla dittatura femminile del corsetto, che asfissia qualsiasi slancio creativo. Mark Twain e George Orwell scrivono a letto. William Wordsworth scrive addirittura a letto e al buio… non si sa come. E così Truman Capote, che in una intervista del 1957, dichiara: «Sono uno scrittore assolutamente orizzontale. Se non sono sdraiato a letto o su divano, non riesco a pensare». «Io sono verticale/ ma preferirei essere orizzontale», scrive dal canto suo Sylvia Plath, in una delle sue più celebri poesie, I am vertical.

Io sono verticale

ma preferirei essere orizzontale.

Non sono un albero

con radici nel suolo

succhiante minerali e amore materno

così da poter brillare

di foglie a ogni marzo,

né sono la beltà

di un’aiuola ultradipinta

che susciti grida di meraviglia,

senza sapere che presto

dovrò perdere i miei petali.

Confronto a me,

un albero è immortale

e la cima di un fiore, non alta,

ma più clamorosa:

dell’uno la lunga vita,

dell’altra mi manca l’audacia.

Stasera,

all’infinitesimo lume delle stelle,

alberi e fiori

hanno sparso i loro freddi profumi.

Ci passo in mezzo

ma nessuno di loro ne fa caso.

A volte io penso

che mentre dormo

forse assomiglio a loro

nel modo più perfetto

– con i pensieri andati in nebbia.

Stare sdraiata è per me più naturale.

Allora il cielo ed io

siamo in aperto colloquio,

e sarò utile il giorno

che resto sdraiata per sempre:

finalmente gli alberi mi toccheranno,

i fiori avranno tempo per me.

In questa bellissima poesia, che troppo spesso è stata banalizzata e interpretata solo come uno dei tanti annunci della poeta americana rispetto al suo futuro suicidio, c’è molto altro, c’è ben altro. Anche Plath, come Woolf, si pensa supina, come foglia o margherita, vicina alle radici degli alberi, ai traffici minerali del terreno, ai fili d’erba che guardano le stelle. «Sono verticale / ma preferirei essere orizzontale» non è semplicisticamente il verso-manifesto di chi è vivo ma preferirebbe morire. È il canto di chi sa la richiesta di verticalità che le fa il mondo – la richiesta di assennatezza, appropriatezza, conformità all’esercito degli eretti – la separa da ciò che le è più caro, da ciò che le permette di essere vicina a sé stessa.

Sylvia Plath, come Virginia Woolf, come Truman Capote, come William Wordsworth, come Amelia Rosselli – che in un suo celebre verso tratto da Serie ospedaliera scrive proprio questo: «non staccarsi dalle cose basse scrivendone / supina» – per essere vicina a sé stessa deve disertare. Sottrarsi al traffico quotidiano, rinnegare il negotium, in favore di un otium che non è semplice inerzia, pigrizia, al contrario, è un’inattività attiva, una inoperosità fertile che pesca nel doppio fondo dell’esistenza, nei suoi recessi, nelle sue falde, in tutto ciò che è basso, e perciò stesso in aperto colloquio con l’alto. È dal basso che ci si accorge del cielo. È da stesi che si vedono le nuvole. Nuvole come «isole felici, pecorelle, cavolfiori e pannolini – che si asciugano al sole» (sono versi di Wisława Szymborska, questi). Nuvole come quelle che Marina Cvetaeva vede mentre, distesa a terra nel bosco, sta scrivendo una lettera al giovane letterato Aleksandr Bachrach: «Caro, vi scrivo tra il muschio, nel cielo avanza una enorme, minacciosa nube nera – rilucente. Stavo leggendo la Vostra lettera e di colpo ho avvertito la presenza di qualcosa… Il muschio corto mi punge le braccia, scrivo distesa, se sollevo la testa eccola, lucente». Lucente sul corpo della poeta stesa sulla nuda terra, nell’umidore del muschio, la nuvola avanza e entra nella scrittura, il cielo finisce sulla pagina, la contamina, alimenta, decentrandola dalla sua autrice, che è insieme testimone e cantrice di qualcosa di più grande, di cui è ospite e ospitante, orizzontale e protesa. Il cielo fa così. Preferisce i supini. Visita gli orizzontali. I corpi guasti, stanchi. I corpi in abbandono. Gli inservibili. Come inservibili sono i corpi dei burattini Totò – nel ruolo di Jago – e Ninetto Davoli – in quello di Otello – gettati in una discarica a cielo aperto alla fine del film Che cosa sono le nuvole di Pier Paolo Pasolini.

Otello: Iiiiih, che so’ quelle?

Jago: Quelle sono… sono le nuvole…

Otello: E che so’ le nuvole?

Jago: Mah!

Otello: Quanto so’ belle! Quanto so’ belle!

Jago: Oh, straziante, meravigliosa bellezza del Creato!

Dice così Jago, con la sua faccia verde, che si illumina tutta, proprio quando non ha più un ruolo, quando la pantomima è finita, quando non c’è nessun filo a tenerlo in piedi. Orizzontale, derelitto, incongruo, e per ciò stesso rinato al mondo che lo coglie dall’alto, e che può cogliere perché è in basso. Lì dove la vita accade come una scoperta. Un ritorno. Un mistero.

(*) Sara De Simone ha conseguito un dottorato di ricerca in Letterature comparate alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha tradotto, con Nadia Fusini, “Scrivi sempre a mezzanotte”, il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West (Donzelli, 2019). È vicepresidente dell’Italian Virginia Woolf Society. Ha scritto “Nessuna come lei. Katherine Mansfield e Virginia Woolf: storia di un’amicizia” (Neri Pozza, 2023).

Caro Presidente,

siamo due donne legate da un’amicizia politica più che ventennale. Una di noi vive in Calabria, a Catanzaro, l’altra in Veneto, a Spinea (Venezia). La nostra relazione politica, fatta di scambio, fiducia, stima, affetto e amore per il mondo, ci ha tenute sempre unite, nonostante la distanza geografica. Entrambe ci sentiamo prima di tutto donne e poi cittadine di questo Paese dove siamo nate, cresciute e abbiamo vissuto la nostra vita, restando fedeli a noi stesse. Abbiamo deciso di scriverLe per avere da Lei una risposta a domande che ci siamo poste dopo che ha firmato, senza alcun rilievo, la legge approvata dalla Camera sull’autonomia differenziata. Ci siamo chieste: «Il presidente della Repubblica non è il garante dello Stato e dell’unità nazionale (art. 87 della Costituzione)? Non è dovere dello Stato assicurare a tutte/i le/i cittadine/i uguali diritti (art. 3 della Costituzione)? Lo Stato non ha il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza?» Presidente ritiene che l’autonomia differenziata risponda a questi dettati costituzionali, di cui Lei è il garante? Non siamo due costituzionaliste ma sappiamo leggere la realtà con sapienza femminile, a partire dalla nostra esperienza. Capiamo, per esempio, che quella legge demolirà il tanto o poco di buono che ancora resta del Servizio Sanitario Nazionale, voluto da una donna, la Ministra Tina Anselmi, che aveva come principi fondanti la solidarietà, l’universalismo e la gratuità delle cure per tutte/i, da Nord a Sud. Sappiamo come il primo colpo per indebolire e frantumare quel sistema, come la pandemia da Covid19 ci ha mostrato, l’hanno dato la riforma dell’art. V (n. 3/2001) della Costituzione e l’introduzione in essa del pareggio di bilancio (20.04.2012). L’autonomia differenziata, che dà a ogni regione la possibilità di trattenere e spendere le entrate fiscali esclusivamente all’interno di sé stessa e non più distribuirle a livello nazionale, rilancerà o distruggerà definitivamente quel sistema sanitario? Lei come noi conosce le disuguaglianze tra Nord e Sud, tra la Calabria e il Veneto, il cui presidente Zaia si è già affrettato a chiedere 9 deleghe delle 23 previste, e per la sanità il problema non è garantire alle regioni ricche del Nord una sanità di eccellenza e al Sud i Livelli Essenziali di assistenza (LEP). Noi, come Tina Anselmi, pretendiamo una buona sanità uguale per tutte/i, da Nord a Sud dove, tra tanti disastri e mala politica, non manca la buona sanità. Io l’ho trovata a Catanzaro al Centro oncologico “Ciaccio-De Lellis” dove sono stata curata con professionalità e umanità dal dottore Stefano Molica e dal personale infermieristico. Non ho avuto la necessità di emigrare al Nord, come sono costrette tante/i calabresi. L’autonomia differenziata fermerà l’emigrazione sanitaria o l’aumenterà? Le eccellenze che abbiamo anche nel Sud da chi saranno garantite? I mali che Lei e noi conosciamo della sanità pubblica – carenza di posti letto, mancanza di personale medico e infermieristico, costretto a turni massacranti, lunghe liste d’attesa che spinge chi se lo può permettere a rivolgersi a pagamento al privato e chi no a restare in attesa o rinunciare a curarsi, anche nel ricco Nord – chi li risolverà? La fiscalità regionale con le assicurazioni private che lucrano solo profitti, come negli USA? No, tutto andrà per il peggio. E che dire della scuola, Presidente? Ogni regione avrà il suo sistema scolastico finanziato dalla fiscalità regionale e dalle Fondazioni private? È questa l’unità nazionale di cui è garante? Presidente, noi siamo propense a pensare che quella legge non la doveva firmare, perché l’ha fatto?

Con cordialità

Franca Fortunato e Adriana Sbrogiò

(Quotidiano del Sud Calabria, 6 luglio 2024, rubrica “Io, Donna” curata da Franca Fortunato)

Franca Fortunato e Adriana Sbrogiò fanno parte della rete delle Città Vicine. Questa lettera si può firmare: https://chng.it/tZBNY6JvjW

L’apertura della legislatura in cui la guerra è costituente di un presunto “arco costituzionale” europeo

Interpreto il comunicato di Disarmisti esigenti a cui partecipo con altre donne.

Il nostro presidio, di Disarmisti esigenti e altri, dal 16 al 19 luglio davanti alla sede del Parlamento europeo rimarca un impegno preciso: contrastare l’uso della retorica della pace di chi poi vota a presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen.E l’abitudine di votare solo per motivi di schieramento partitico, andando poi ad appoggiare con il voto gli aiuti militari a Zelensky.

Lo illustriamo in una conferenza stampa a Roma, il 9 luglio 2024, alle ore 11:00, presso la Libreria D’Amico, via Silvio D’Amico 1.

Ci chiediamo se sia utile che buona parte della sinistra cosiddetta radicale del gruppo Left sostenga la posizione che sia giusto che l’“aggredito” resista militarmente all’“aggressore”. Molti, tra cui molti elettori del PD che pure è un pilastro della maggioranza per la guerra, si proclamano e si credono pacifisti. Ma dimostrano di non avere alcuna strategia, alcuna vertenzialità contro i governi che fomentano la violenza della guerra, sono assenti e in silenzio assoluto nei momenti in cui viene deciso di accettare solo una “pace giusta”, cioè di andare avanti fino alla completa sconfitta militare dell’avversario, legittimando così concretamente la corsa agli armamenti e ai massacri. Lo abbiamo visto quando, in Italia, si sono approvati gli aiuti militari all’Ucraina.

Noi siamo molto sospettose anche rispetto a certe “unità contro la destra” che considerano l’opposizione contro la guerra addirittura divisiva. Non è forse il clima bellico, con la militarizzazione dell’intera società, il più fertile incubatore dei fascismi?

Noi donne e uomini di Disarmisti Esigenti saremo a Strasburgo appunto per vigilare e documentare, per mettere in evidenza che ci vuole coerenza tra parole e opere! Vogliamo cercare eurodeputate ed eurodeputati onesti, disposte/i a lavorare per i popoli che non vogliono essere massacrati, a prendere seriamente l’impegno di opporsi alle guerre, perché facciano da sponda istituzionale ai movimenti di base che si danno da fare con le azioni dirette, le obiezioni, la disobbedienza civile nonviolenta!

Non sarà affatto facile, perché l’atlantismo e la guerra contro la Russia sono il perimetro dell’“arco costituzionale” che, a livello europeo, andrà a formare la nuova versione della “maggioranza Ursula”. Ma è probabile che anche chi voterà contro la Commissione UE sarà a favore della sua politica di sostegno all’“autodifesa armata” dell’Ucraina in forma di guerra ad alta intensità.

Quello che invece noi sosteniamo è che, nelle condizioni tecnologiche e sociali contemporanee, da “villaggio globale” di fatto, non si può più immaginare una “guerra giusta”, come ha capito, tra i leader mondiali, Papa Francesco.

Ad esempio in Africa, dove sono del tutto estranei alle dispute territoriali in Ucraina, come conseguenza del conflitto che ha ostacolato le esportazioni di grano, la fame ha già fatto più morti delle centinaia di migliaia dei soldati periti sul campo di battaglia.

Non esiste nessuna causa territoriale che oggi valga la pena di difendere con le armi. Perché esse provocano problemi sempre peggiori di quelli che si ripromettono di risolvere, comportano il rischio di escalation incontrollabili, fino alla guerra atomica. E perché ogni rivendicazione tribale ci distoglie dal compito principale che oggi compete a tutte e tutti ai quattro angoli del Pianeta, alla comune umanità che siamo: la pace con la Natura, una nuova civilizzazione che riduca gli inquinanti, con tutto ciò che comporta in cambiamento degli stili di vita troppo lussuosi per la sostenibilità. La guerra costa e inquina più di ogni altra cosa, dev’essere evitata. L’essere a Strasburgo di pochi pacifisti che attivano il rapporto tra i popoli e gli eletti mi sembra uno sforzo da sostenere.

Bassam Aramin, palestinese, già condirettore del Parents Circle-Families Forum, ha trascorso sette anni in un carcere israeliano per il suo ruolo nella resistenza palestinese. Nel 2007 sua figlia Abir, dieci anni, è stata uccisa da un soldato israeliano. Vive a Gerico, in Cisgiordania.

Prima di tutto vorrei chiederti di raccontare brevemente la tua storia e di come sei entrato nel “Parents Circle”.

Ho trascorso sette anni nelle carceri israeliane, ci sono entrato quando avevo diciassette anni. Proprio in prigione ho visto un film sull’Olocausto, ed è così che ho scoperto della sua esistenza. Fino ad allora pensavo fosse una bugia, mi dicevo: «Non ne ho mai sentito parlare…». All’epoca fu molto difficile per me guardare quelle immagini; quella visione mi ha segnato al punto che, venticinque anni dopo, ho conseguito un master sull’Olocausto. A muovermi era stato il desiderio, la necessità di saperne di più sull’altra parte.

Quando sono stato rilasciato, sette anni dopo, mi sono sposato, ho avuto sei figli, e nel 2005 sono stato uno dei co-fondatori dei “Combatants for peace”, un’organizzazione israelo-palestinese impegnata in un’azione non violenta contro «l’occupazione israeliana e tutte le forme di violenza» in Israele e nei territori palestinesi, costituita da ex soldati israeliani e ufficiali che si sono rifiutati di prestare servizio nei territori occupati ed ex detenuti palestinesi.

Il 16 gennaio 2007 un poliziotto israeliano di servizio al confine ha sparato e ucciso mia figlia Abir, che all’epoca aveva dieci anni. Le ha sparato alle spalle da una distanza ravvicinata colpendola alla testa. È caduta a terra e due giorni dopo è spirata all’ospedale Hadassah, dove era stata ricoverata.

Due giorni dopo sono entrato nel “Parents Circle – Families Forum”, realtà che già conoscevo perché uno dei cofondatori di “Combatants for peace”, Rami Elhanan, aveva subìto un lutto, aveva perso la figlia Smadar in un attentato suicida palestinese il 4 settembre 1997, dieci anni prima della morte di mia figlia Abir. Avevo conosciuto Rami nel 2005 ed eravamo presto diventati molto amici. Due anni dopo eravamo legatissimi, praticamente di famiglia. Nei media palestinesi avevo letto anche del lavoro di Robi Damelin, per cui insomma conoscevo l’associazione, la apprezzavo, era davvero un impegno nobile. Certo nemmeno nel peggiore dei miei incubi immaginavo che mi sarebbe capitato di entrare a far parte di un gruppo di parenti di vittime.

È stato così che sono entrato nei “Parents Circle”, organizzazione che oggi conta oltre settecento famiglie di israeliani e palestinesi che hanno perso un proprio caro. Con Rami negli anni ci siamo talvolta detti che per quanto tra la morte di Smadar e quella di Abir siano passati dieci anni, l’assassino è lo stesso, è lo stesso criminale ad averci portato via le nostre figlie: l’occupazione israeliana, che ha provocato la resistenza e ha portato violenza e atrocità.

Quando sei entrato nel “Parents Circle” i tuoi famigliari ti hanno seguito? Dopo una tale tragedia sarebbe stato facile far prevalere il desiderio di vendetta.

È stato decisivo il fatto che fossi già un attivista pacifista; se non fossi stato impegnato con i “Combatants for peace” non so come sarebbe andata, credo che difficilmente sarei entrato a far parte dei “Parents Circle”.

All’epoca per la mia famiglia è stato molto difficile e doloroso, ma alla fine siamo entrati tutti. Mia moglie già conosceva il mio impegno. Ci è voluto più tempo per mio figlio Arab: quando aveva tredici anni aveva così tanta rabbia da assentarsi qualche volta da scuola per andare a tirare pietre. Mi ci sono voluti quattro anni per fargli capire che quella non era la strada giusta. Dopo si è unito anche lui ai “Parents Circle” e lì ha trovato un amico israeliano della sua età, con cui ha cominciato ad andare in giro a raccontare la sua storia. Il suo amico si chiama Yigal Elhanan: è il figlio di Rami. Così anch’io ho potuto finalmente fare pace con me stesso e con mio figlio.

Come hai reagito ai fatti del 7 ottobre, qual è stata la prima cosa che hai pensato?

Vorrei parlare anche dell’8 ottobre… il 7, l’8 ottobre… dipende da come si vedono le cose. Naturalmente non posso ignorare il 7, ma per noi palestinesi è come se fossero due cose separate. L’8 ottobre è stato l’inizio dell’ennesima operazione militare, che è la nostra quotidianità ormai da settantacinque anni. Per gli israeliani il 7 ottobre è stato invece vissuto come qualcosa di inedito dopo l’Olocausto.

Devo dire che per me quanto successo a partire dall’8 ottobre fino ancora a oggi non è stata una grande sorpresa. Anche parlandone con Rami ci siamo spesso ripetuti che non si può pensare di chiudere due milioni di persone in una scatola, chiudere il coperchio e ignorarle. Non può funzionare; temevamo che sarebbe successo qualcosa, che ci sarebbe scoppiato tra le mani e così è stato il 7 ottobre. In confidenza, la mia prima previsione era che fino a che Israele non avesse ammazzato 15-20.000 palestinesi, tra soldati, bambini, donne innocenti, non si sarebbe decisa a trattare per concludere l’operazione. Purtroppo ero stato troppo ottimista: abbiamo superato i 35.000 morti e ancora non è finita. Sfortunatamente questo è un conflitto feroce, l’occupazione si è fatta estremamente brutale, e a pagarne il prezzo sono principalmente degli innocenti, donne e bambini che non c’entrano nulla, la parte più debole sia in Palestina sia in Israele, anche se è più dura per i palestinesi: noi non abbiamo posti dove scappare, non abbiamo rifugi né qualcuno che ci avvisi. Ci hanno chiesto di andarcene a sud e poi ci hanno bombardato.

I membri di Hamas che hanno condotto l’attacco del 7 ottobre fin da bambini hanno assistito alle atrocità commesse da Israele contro Gaza. Hanno agito per vendetta. Se non cerchiamo la pace, se non poniamo fine a questa pulizia etnica, a questo genocidio che si svolge sotto i nostri occhi, sfortunatamente dovremo aspettarci altri 7 ottobre. Perché l’origine di questa tragedia è l’occupazione; entrambi, israeliani e palestinesi, ne sono vittime.

Fino a che continuerà l’occupazione siamo destinati a veder versato altro sangue, da entrambe le parti. La sicurezza di Israele dipende dal riconoscimento della dignità dei palestinesi; se vuole davvero la stabilità, deve far pace con i palestinesi.

Come siete riusciti a continuare il vostro lavoro in un periodo tanto difficile?

È dura. Siamo tutti esseri umani e ognuno guarda alla sua parte. Vediamo ciò che succede ai palestinesi e non ce ne capacitiamo, ma poi vediamo anche i bambini israeliani, le donne, quei ragazzi al rave… Come dicevo, siamo esseri umani, ma noi del Parents circle siamo anche persone abituate a vedere la dignità dell’altro, per cui guardiamo a entrambe le parti. Sin dal primo giorno abbiamo deciso di far sentire la nostra voce e di mantenere fede al nostro impegno. Per noi l’unica via d’uscita rimane il dialogo, il parlarsi l’uno con l’altro e l’agire insieme contro l’occupazione e contro ogni atto di violenza. Diversamente noi sappiamo bene cosa ci attende: un futuro doloroso, segnato dalla perdita di un proprio caro, un dolore, una ferita al cuore dalla quale non ci si riprenderà mai. Dopo il 7 e l’8 ottobre abbiamo cominciato a parlare tra di noi, anche se è stato faticoso, tanto più che non possiamo incontrarci fisicamente, visto che anche la Cisgiordania, dopo il 7 ottobre, è finita sotto assedio, per cui i nostri meeting, tutte le attività, le conferenze, dobbiamo tenerle via internet, su Zoom, su Skype…

Per quanto riguarda i coloni, la situazione è peggiorata?

Si parla sempre di Gaza perché lì la situazione è più grave, ma ci si dimentica della Cisgiordania, dove dal 7 ottobre a oggi sono morte più di quattrocento persone, e più di settemila sono state arrestate. Immaginate, settemila persone in una popolazione di cinque milioni.

Poi ci sono le atrocità dei coloni, che sono organizzati in bande paramilitari legalizzate perché di fatto supportate dall’esercito. È un problema grave: per loro non esiste alcuna legge. Loro non ci considerano persone: ogni giorno prendono di mira i nostri villaggi, le nostre auto, i nostri bambini, persino i nostri animali. Quando gli israeliani si interrogano su come sia potuto accadere il 7 ottobre, devono comprendere che tutto ciò è stata una reazione alla loro brutalità, alla loro oppressione. Chi vive sotto occupazione non accetterà mai questa situazione, vorrà reagire e questo è il risultato. Sfortunatamente, ci saranno ancora altre vittime, altro sangue.

La tua comunità, i palestinesi attorno a te come vedono questo sforzo per tenere aperto il dialogo con l’altra parte?

Non è facile: siamo una minoranza che nuota controcorrente. Nel mio caso nessuno mi ha mai dato del traditore, non ho mai sentito pronunciare quella parola. Conoscono la mia storia: ho passato sette anni nelle carceri israeliane, ho perso mia figlia, quindi ho il diritto di parlare.

Magari ti sorprenderà, ma oggi è più facile essere un attivista pacifista in Palestina di quanto non lo sia in Israele. In Israele ti possono arrestare per un post su Facebook, e parliamo dell’“unica democrazia del Medio Oriente”; lì le persone ora hanno paura; si sente sempre parlare di agguati contro gli attivisti israeliani, di docenti universitari costretti a dimettersi per aver condiviso qualcosa in un gruppo WhatsApp. Tra i palestinesi non ci sentiamo minacciati, le persone apprezzano quello che facciamo. Certo ora che a Gaza sono in corso dei massacri è tutto più difficile ma, nonostante la rabbia, le persone apprezzano ciò che facciamo.

Alcuni sondaggi di qualche settimana fa registravano un crescente appoggio per Hamas tra i giovani in Cisgiordania, tu cosa ne pensi?

Mi dispiace, ma se vivi sotto occupazione e qualcuno attacca l’occupante tu ne gioisci. A essere sincero penso che il 7 ottobre per molti palestinesi, dovunque fossero, sia stato un giorno felice. Noi di “Parents Circle”, impegnati per una via nonviolenta, sappiamo che non è così che si può ottenere un cambiamento. Il prezzo che si paga è sempre troppo alto. Dobbiamo far capire agli israeliani: «Avete speso miliardi e miliardi in tecnologia militare, nel costruire muri, nella sicurezza, e poi è arrivato il 7 ottobre. Tutto questo non è bastato a proteggervi. L’unica cosa che può garantire davvero la vostra sicurezza è un accordo di pace con il popolo palestinese». Dopodiché i palestinesi dovranno rispettare i patti e difendere i loro confini, come è accaduto tra Giordania e Israele e tra Egitto e Israele. Ognuno ha il diritto di difendersi, certamente, ma nessuno ha il diritto di occupare la terra altrui. Chi vive sotto occupazione non chiede il permesso per resistere. Resisterà comunque, intanto la nostra gente muore, muoiono i nostri figli. Dobbiamo porre fine a questa spirale, e lo si può fare solo riconoscendo la dignità dei palestinesi e il loro diritto di popolo all’autodeterminazione, ad un proprio stato.

Quando parli ai giovani cosa dici? È dura per un ragazzo cresciuto a Gaza o in Cisgiordania…

Assolutamente. Se sei palestinese la tua vita è difficile ovunque, che tu sia in Cisgiordania, nei campi profughi o a Gaza. Quello che dico sempre è che i palestinesi non hanno ucciso sei milioni di israeliani; neppure gli israeliani – finora – hanno ucciso sei milioni di palestinesi. Ebbene, oggi c’è un ambasciatore tedesco a Tel Aviv e uno israeliano a Berlino. E solo quattro anni dopo l’Olocausto, dopo sei milioni di morti, Israele e Germania intrattenevano regolari relazioni diplomatiche. Se ci sono riusciti loro, possiamo farcela anche noi. Siamo destinati a condividere questa terra, che potrà essere organizzata con uno, due o cinque stati, altrimenti la condivideremo comunque ma come due enormi tombe per i nostri figli, le nostre famiglie, la nostra gente.

Nessuno sparirà solo perché l’altra parte lo desidera. Siamo qui, insieme, e possiamo dimostrare di poter vivere in libertà e uguaglianza, dignità e giustizia sociale. Senza che nessuno occupi l’altro. Sfortunatamente abbiamo a che fare con una minoranza, oggi al potere, che porta avanti un tipo particolare di razzismo e di discriminazione. Il problema non è che noi siamo scuri e loro biondi. È che proprio non riescono a immaginare di dover condividere questa terra con nessun altro al di fuori degli ebrei, e per questo vorrebbero sbatterci fuori dal confine. Questo è il problema principale, e finché non si sbarazzeranno del loro senso di superiorità e capiranno che qui ci siamo anche noi e che non ce ne andremo da nessuna parte; che non è scritto da nessuna parte che dobbiamo continuare ad ammazzarci l’un l’altro, solo allora capiranno che c’è un’unica soluzione logica. Certo, è difficile, ma la pace si fa con i nemici, non con gli amici.

Se guardiamo indietro nella storia, all’impero romano, dov’è finito, ora? Lo sapete quante nazioni nella storia hanno cercato di occupare questa terra, la Palestina? Dove sono ora? Noi siamo ancora qui e ci rimarremo.

In una conferenza che ho ascoltato su YouTube dici che i gazawi sono più ottimisti degli israeliani di Tel Aviv. Puoi spiegare cosa intendi dire?

Certo, è molto difficile capire che cosa significhi per un popolo vivere sotto occupazione, sotto assedio per decenni. Le persone devono conservare una speranza, altrimenti impazziscono. Hanno più speranza perché soffrono di più: sono costretti a credere che in futuro vinceranno, che si troverà una soluzione.

Nessuno pensa di distruggere Israele; se lo chiedi loro, le persone rispondono che ciò che vogliono è la pace. Chiedilo alle madri: vogliono solo poter mandare i figli a scuola e vederli tornare indietro tutti interi, al sicuro. Lo stesso vale per gli abitanti della Cisgiordania, è un valore fondamentale. Gli israeliani sono diversi per un motivo: soffrono della mentalità della vittima. Sin da bambini crescono portando sulle spalle il peso di una lunga e tragica storia: schiavitù, antisemitismo fino ad arrivare all’Olocausto… così non è facile crescere ottimisti. Vedono un mondo pieno di nazisti, antisemiti o negazionisti. Le cose non stanno così; dovrebbero accantonare questa mentalità e vedere gli altri per quel che sono, smettendo di averne paura. D’altro canto, non si può continuare a far pagare il prezzo dell’Olocausto a noi palestinesi. Il fatto è che noi siamo le vittime delle vittime.

Come ti sei appassionato alla storia degli ebrei e alla vicenda della Shoah?

Quando ero piccolo sentivo dire che «Hitler aveva ucciso sei milioni di ebrei», ma non sapevo chi fosse; per me era solo un nome, una storia inventata. Nulla del genere poteva essere davvero accaduto. Poi, in prigione, mi è capitato appunto di vedere un film sull’Olocausto. Pensavo di godermi appunto una storia, poi ho visto le scene di tortura, gli arresti, le invasioni, e anche se mi trovavo nelle loro prigioni, dopo pochi minuti mi sono ritrovato a piangere, a provare empatia per quegli innocenti. Quello che avevo visto era davvero troppo per me, era una cosa contro la natura umana e la legge degli uomini. Mi ripetevo: è solo un film, non è la realtà, non è possibile che un essere umano faccia cose del genere ad altri esseri umani… Così ho sentito il bisogno di saperne di più. Devo dire che l’interesse nasceva anche dal bisogno di capire il brutale comportamento dei soldati israeliani quando venivano al mio villaggio. Sono le stesse cose che si vedono oggi a Gaza; quei soldati sono macchine per uccidere, non distinguono tra bambini, vecchi, insegnanti, donne, per loro sono tutti uguali. Quel film l’ho visto quando avevo credo diciassette anni e mezzo, non avevo idea di ciò che era successo ai palestinesi nel 1948, non sapevo della Naqba, della catastrofe. In prigione ho imparato che solo conoscendo il nemico lo puoi sconfiggere. Così ho studiato l’ebraico, la lingua del nemico, e poi ho approfondito la loro storia, ho anche visitato i campi di concentramento. Nella vita, più cose sai, meglio puoi agire. In arabo diciamo che quando impari qualcosa di nuovo cominci a soffrire, perché dopo non puoi più tacere. Ed è questo che è successo a me.

Come si svolge la tua giornata? Cosa stai facendo in questo difficile momento?

La nostra non è una vita quotidiana normale: per andare al lavoro devi passare i checkpoint e talvolta puoi metterci anche due-tre ore, è un disastro. Se sei studente, per raggiungere la scuola devi passare dal checkpoint di Anata, è quasi impossibile arrivare in orario. In Palestina non abbiamo il senso del tempo. Tra di noi ci diciamo: «Ci vediamo alle sei o forse alle nove» perché non possiamo saperlo prima. Immaginati di poterti aspettare di incontrare un checkpoint ogni minuto, quando sei in viaggio per andare a trovare la tua famiglia o quando rincasi dal lavoro; lo devi sempre preventivare, per cui non riesci mai a gestire il tempo, non sei libero di muoverti. In più non hai libertà di parola, vivi sotto una dittatura, sotto una brutale occupazione militare. In ogni momento potrebbero venire a prenderti e metterti in galera, senza accuse, anche per dieci anni! La chiamano “detenzione amministrativa”. Poi, dal momento che non sai le cose, non hai neppure un avvocato. Immagina, quando sentiamo parlare di democrazia, di diritti umani, di libertà di parola, noi sappiamo esattamente di cosa si parla: loro possono giocare con questi termini davanti al resto del mondo, ma non davanti a noi palestinesi. Dovrebbero confrontarsi su questo innanzitutto con noi, visto che siamo qui.

Si è molto parlato dell’inadeguatezza dei leader di entrambe le parti.

Si parla di “entrambe le parti” ma qui non ci sono due parti, ce n’è una sola, gli occupanti: un governo fascista e radicale. Non lo diciamo noi palestinesi, sono gli stessi israeliani a dirlo. Per noi è come se da settantacinque anni ci fosse lo stesso governo. Un governo che porta avanti l’occupazione, le detenzioni, le confische, che costruisce sempre più insediamenti, ruba altra terra, uccide altre persone, incarcera… Dal 1967 si stima siano stati incarcerati oltre un milione di palestinesi. Questo per dire che per noi sono tutti la stessa cosa. Ma questo governo attuale, sempre in base alle denunce fatte dagli israeliani, comprende anche due persone che in passato sono state accusate di terrorismo e incitamento all’odio dai tribunali israeliani. Penso a Itamar Ben-Gvir e a Bezalel Smotrich, per esempio. E loro sono i responsabili della sicurezza, te lo immagini?

Ora ci hanno vietato di andare nelle scuole a parlare ai ragazzini della nostra esperienza, di pace e riconciliazione. Per loro siamo molto pericolosi, e in effetti lo siamo, visto che ci contrapponiamo al loro programma di razzismo, odio e tenebre. Per questo ci combattono, accusando noi di essere terroristi. Un terrorista che mi accusa di essere terrorista è per me un grande onore, ma non è questo il punto: il punto è che noi rimaniamo determinati a diffondere il nostro messaggio di pace e riconciliazione contro questo brutale governo e continueremo fino a che non saranno costretti a vederci, a riconoscerci.

Sul lato palestinese fortunatamente ci sostengono, non hanno nulla contro di noi, siamo stati a visitare il presidente molte volte, tutte le autorità ci appoggiano, perché anche loro vogliono la pace, ma non sono loro ad avere potere. E come potrebbero? Ogni giorno nelle strade di qualsiasi città palestinese ci sono i soldati israeliani. Quindi come si può parlare di “entrambe le parti”? Anche il presidente palestinese ha spiegato che per spostarsi nella sua Ramallah gli serve un permesso rilasciato da israeliani e americani.

Vuoi aggiungere qualcosa?

Spesso quando parlo in pubblico concludo con le parole di Martin Luther King: alla fine ci ricorderemo non delle parole dei nostri nemici, ma del silenzio dei nostri amici. Per favore, non restate in silenzio.

(Una Città n° 301 / 2024 – aprile-maggio, traduzione di Stefano Ignone)

Da Doppiozero – È decisamente confortante assistere al ritorno in libreria, tra inediti e ristampe, degli scritti e dei diari di Susan Sontag, saggista, romanziera, drammaturga, cineasta, attivista di sinistra e femminista, molto famosa fin dagli anni Sessanta. Una mente multiforme, il cui pensiero, pur muovendosi nelle diverse pieghe della sua contemporaneità, supera in modo folgorante l’esame del tempo che passa, arrivando a noi con la ferma padronanza delle prospettive teoriche e l’ostinazione di un nucleo antagonistico di sorprendente agilità che punta dritto ai problemi, in ragione di un tenace desiderio di conoscenza.

I saggi raccolti in Sulle donne (a cura di David Rieff, Einaudi 2024) coprono gli anni dal 1972 al 1975, e li vorrei scorporare in due momenti per cercare di rendere conto di alcune fra le molte sollecitazioni e riflessioni di un tema sì ben identificato, ma variamente declinato, nel tempo e in paesi diversi. Naturalmente gli scritti sono tutti legati, più o meno sottotraccia, da un contesto che è costituito sempre, nell’orizzonte di lavoro di Sontag, di fatti, viaggi, incontri, libri e lotte. Scenario primo dei suoi bersagli sono, negli anni della guerra del Vietnam, il neoliberismo, l’anticapitalismo e l’antimperialismo, la sua postazione quella di un’intellettuale anticonformista e anti-ideologica, anche tra le femministe. Tre saggi e una lunga intervista definiscono il primo campo, con al centro il corpo delle donne, il secondo campo è costituito da un lungo e importante saggio (“Fascino fascista” del 1974, già ristampato in Sotto il segno di Saturno, Nottetempo 2023), da uno scambio polemico, di grande interesse, tra l’autrice e Adrienne Rich (poeta e saggista, suo un classico del femminismo, Nato di donna, 1976), e da un’intervista che riprende e rilancia alcuni momenti della storia intellettuale di Sontag.

Nella prima parte salta agli occhi con grande evidenza come il suo pensiero sia insieme per certi aspetti datato e per molti altri di estrema lungimiranza, il che significa che la lente storica con cui lo leggiamo oggi registra uno sguardo critico, finemente antropologico, in grado di cogliere elementi naturali, culturali, sociali ed economici propri del suo tempo, ma di rivelare anche, spesso, piccole o abbaglianti verità, balenio di intuizioni che ancora ci interrogano. Se prendiamo ad esempio il saggio di apertura, “Invecchiare: due pesi e due misure”, la messa a fuoco più rilevante riguarda la brutalità dell’asse patriarcale che, distribuendo a uomini e donne privilegi e potere in modo violento e dispari, rende l’invecchiamento femminile «osceno», perché quel corpo è ormai orfano di ogni potenza desiderante (attribuita solo alla giovinezza), e dunque soggetto a un giudizio sociale umiliante, una «demonizzazione della femminilità» che è arrivata persino a cristallizzarsi «in caricature mitiche come la megera, la virago, la vamp e la strega». Questo da un lato, ma dall’altro è la subalternità interiormente introiettata a rendere le donne complici attive di questa minorità. Distinguendo tra vecchiaia e invecchiamento, Sontag vede in quest’ultimo «un’ordalia dell’immaginazione – un malessere morale, una patologia sociale –» tale che la donna finisce per viversi con «vergogna» e «disgusto»; si innestano qui pagine ancora importanti sul teatro della femminilità, sulle forme di un’autorappresentazione asservita al gusto dominante (e dominato dall’uomo, con «regole» utili a rafforzare «le strutture del potere»), sull’acquiescenza delle donne, nutrita di bugie, riflesso penoso di un insultante paternalismo (ricordo le donne-specchio di Woolf, le donne-alibi di de Beauvoir). I profondi pregiudizi e gli inveterati privilegi maschili, che hanno costruito nei secoli un così radicato «tabù estetico», indicano chiaramente le forme di una manipolazione culturale tale da lasciare ben salda nelle mani degli uomini la leva del potere, perno e volano di ogni ragionamento sulla sessualità e sul corpo delle donne. Sesso, potere, soldi: non ne siamo uscite del tutto nemmeno oggi, se è vero che le donne vecchie sono diventate una buona fetta del mercato cosmetico mondiale da blandire, e le più giovani, afferma una recente indagine, chiedono come regalo per il loro diciottesimo compleanno interventi estetici soprattutto sul seno. Affari e profitti colossali.

Altri due scritti intitolati alla bellezza (Fonte di discredito o di potere e Come cambierà?) annodano un filo costante del suo pensiero, il rapporto tra estetica ed etica, e ripropongono la questione del potere, il potere, ben noto a tutte noi, della seduzione, con il suo volto bifronte, che per un verso garantisce il piacere dello scambio erotico e vitale, dall’altro si riduce a potere di “attrarre” e dunque nega se stesso, perché rinuncia a essere trasformativo della relazione. Se “farsi bella” diventa un lavoro, un dovere di sopravvivenza in un mondo diseguale, allora la bellezza stessa diventa in definitiva un’altra fonte di auto-oppressione. Ma ancor peggio, ci racconta il secondo articolo, la bellezza e il consumismo vanno a braccetto, perché non solo la bellezza naturale non esiste, ma in quanto mito è una perversa invenzione maschile che imprigiona le donne e, «democratizzandosi», fa pensare che si possa e si debba acquisirla per diventare «uniche, eccezionali».

È il vecchio gioco del divide et impera, pensiero che torna prepotente in “Il terzo mondo delle donne”, assieme ai temi già in parte nominati, dal mai intaccato privilegio maschile, ai pregiudizi, all’oppressione millenaria che radica una delirante idea proprietaria del corpo dell’Altra e che, in Occidente, a fronte dell’avvento della libertà femminile, arriva troppo spesso al femminicidio. Necessità dunque di una rivoluzione economica, culturale, linguistica, necessità che il cambiamento passi da una nuova coscienza femminile, necessità di un’etica sessuale non più incardinata nell’eterosessualità, lotta alla mistica della natura (non a caso La mistica della femminilità, di Betty Friedan, è del 1963) e al biologismo, lotta per il potere e non per la parità, lotta agli stereotipi sessuali sul lavoro…

Alcune questioni di questo lungo ragionamento tornano in modo aspro anche nella seconda parte del libro, a partire da “Fascino fascista” in cui, con lucida passione, Sontag mette a fuoco l’intreccio perverso di etica ed estetica sia nel libro dedicato ai Nuba sia nei film documentari di Leni Riefenstahl (in particolare Il trionfo della volontà e Olympia), sottolineandone una continuità tale da non permettere da non permettere alcuna riabilitazione in nome dell’arte (è una tematica questa che ritroviamo nella conversazione finale per la rivista “Salmagundi”, con richiami a Kracauer e Benjamin). Premesso che quei due documentari – scrive Sontag – «sono indubbiamente magnifici […] ma non hanno una reale importanza nella storia del cinema come forma d’arte», tuttavia un «giro di ruota culturale» non può rendere «irrilevante» il passato nazista di Riefenstahl, l’insieme di opere tanto funzionali e fondative dell’estetica fascista da essere finanziate direttamente da Hitler e Goebbels: masse «in inquadrature panoramiche», «primi piani in cui è isolata una singola passione, una singola, perfetta sottomissione», estasi della vittoria, culto del capo, e ancora i corpi nudi dei primitivi, i bellissimi Nuba (un’intera comunità destinata all’estinzione), e infine il legame intrinseco e «naturale» fra fascismo e sadomasochismo. Non si salva il passato di una donna solo perché è una donna.

La lettura di questo articolo sul New York Times stranisce Adrienne Rich, che obietta a Sontag di non essere ben informata sulle proteste femministe per la presenza di questi film nei diversi festiva, ma soprattutto per aver tradito il saggio precedente, Il terzo mondo delle donne, dopo il quale molte si aspettavano opere con «un rigoroso rispecchiamento dei valori femministi». Ridotto a «puro esercizio intellettuale», questo scritto secondo Rich mostra Sontag vittima di una vera scissione tra l’acutezza intellettuale e la base emotiva della conoscenza, che è la forma in cui meglio si profila la colonizzazione patriarcale. La replica è esplosiva e tagliente, mostra lo scatto orgoglioso di una mente indipendente, sempre lontana dal cercare approvazione o dall’inchinarsi a qualsiasi dettato ideologico, indica con veemenza una «persistente aberrazione della retorica femminista: l’anti-intellettualismo», afferma che il «discredito delle virtù normative dell’intelletto […] è una delle radici del fascismo». La lotta alla misoginia, che passa dal separare le «eccezionali» da tutte le altre, come ha già scritto Sontag, vive della consapevolezza che una cosa è accettare «con compiacimento» il proprio privilegio partecipando «all’oppressione di altre donne», dunque tradendole, altra cosa è rivendicare la libertà di pensare, di distinguere, di contestualizzare, per non sacrificare tutto a una generica «storia patriarcale» («Sono una femminista militante, non una militante femminista», leggo nel diario). Quel «sospetto nutrito contro il pensiero e le parole rientra a pieno nella grande tradizione dell’anti-intellettualismo americano» ribadirà ancora nel 2002, e le donne non devono peccare dello stesso errore. Errore ancora attuale, sul quale molto avremmo tutti da pensare, così come, per una migliore comprensione, va contestualizzata la sua polemica contro il separatismo, in cui l’affinità con Simone de Beauvoir le impedisce di capire la necessità storica di quel taglio generatore di libertà femminile che dobbiamo a Irigaray e Lonzi. Ora l’ultimo nodo da rilevare, con rispetto e discrezione, riguarda quella crepa interiore, intuita da Rich, e che la lettura dei diari (Rinata e La coscienza imbrigliata nel corpo, Nottetempo) conferma come sua dolorosa ferita, a riprova che se il pensiero vitale e polemico di Susan Sontag è invecchiato benissimo, certo il suo corpo di donna ha pagato un alto prezzo all’eresia della sua mente.

Da Doppiozero – Siamo in un’epoca di “caos cognitivo” che si è preso molti cervelli nel mondo. Spesso anche quelli che si ritenevano cervelli migliori, a sinistra, paiono brancolare nel buio e non comprendere cosa accade veramente nella realtà quotidiana. Concordemente nei luoghi di osservazione indipendenti, si pensa sia perché la sinistra istituzionale si è adattata all’andamento confuso del cosiddetto capitalismo neoliberista finanziario. Il fatto è che questo adattamento collabora con la fine del pensiero critico attraverso l’elaborazione del cosiddetto “politicamente corretto”, altrimenti pensabile come morale pubblica imposta soprattutto attraverso i media, social compresi. Il combinato disposto caos cognitivo e politicamente corretto conduce velocemente in uno stato mentale e comportamentale che potremmo definire di dominio, poiché si esplica soprattutto attraverso slogan, parole d’ordine, formule morali, ma soprattutto al fumo con cui si ricopre ogni cosa grazie all’attivazione continua dell’appello ai “diritti”. Si dimentica, allo stesso tempo e a sinistra, che nel sistema giuridico occidentale i “diritti” sono individuali e si richiamano strettamente a proprietà individuali. Tutto questo, fino al femminismo della seconda ondata compreso, le donne lo avevano chiaro, perché in tutto questo non erano mai state considerate, grazie al cielo. Si dà il caso che, oggi, il femminismo come soggetto politico, si sia diviso in correnti, in pratiche differenti, in prese di posizione molto distanti tra loro. Tutto grazie al mercato neoliberista dei diritti. Così sinistra istituzionale e femminismi difensori della libertà individualistica si trovano d’accordo nel dare addosso al femminismo della origini che “non crede di avere (solo) dei diritti”.

Questa premessa si è resa necessaria per dare molti motivi alla necessità di raccogliere dati e testimonianze confluiti nel libro Vietato a sinistra. Dieci interventi femmnisti su temi scomodi, curato da Daniela Dioguardi, femminista della differenza sessuale, cioè del femminismo della libertà non individualistica. L’eccellente introduzione di Francesca Izzo, spiega molto chiaramente come, lei e molte altre, si siano trovate allontanate «da partiti e organizzazioni della sinistra a cui erano appartenute o avevano guardato con simpatia». La mia premessa dà una traccia per capire i motivi di questo allontanamento che trova ulteriori ragioni nella lacerazione prodotta, anche tra donne, da temi e appelli “divisivi”. Mi sembra chiaro che la divisione deve ringraziare i dettami politicamente corretti che ammaliano anche una parte delle femministe, creando nella mente una forbice dicotomica. Eccone alcuni: affido condiviso che “cancella la madre”; prostituzione come “lavoro” parificato agli altri neoliberisti; maternità surrogata come diritto ad avere figli a prescindere dall’unità psicofisica materna; identità di genere che nega l’unità psicofica di ogni corpo; gender per tutti, a prescindere se c’è una donna di sesso femminile o una donna di gender femminile, e via così di dicotomia in dicotomia, di identità spacciate per fluidità, ecc. ecc. L’inaccettabilità, sia logica sia umana, di queste risorse della confusione del presente, risulta sottolineata da un’evidenza: ogni dicotomia che si presenti nella storia tende a cancellare le donne di sesso femminile dalla cittadinanza e dall’autorità guadagnata dal pensare radicalmente. Forse una nuova era che tende all’insignificanza del soggetto sessuato? Forse un revanchismo misogino di maschi che intendono riprendersi di nuovo l’autorità assoluta?

Fatto sta che le autrici del libro si sono sentite nella necessità di mettere nero su bianco «i problemi che ci stanno di fronte, non affrontabili accumulando e sovrapponendo diritti. Si tratta invece di rivoluzionare i fondamenti, i paradigmi della cittadinanza perché l’ingresso delle donne significa la rottura e lo sconvolgimento defgli assetti istituzionali», compreso tutto quanto supporta questi assetti, come fa il “politicamente corretto”. Le esperienze e i contributi di riflessione contenuti nel libro (scritti da Silvia Baratella, Marcella De Carli Ferrari, Lorenza De Micco, Anna Merlino, Daniela Dioguardi, Caterina Gatti, Cristina Gramolini, Roberta Vannucci, Doranna Lupi, Laura Minguzzi, Laura Piretti, Stella Zaltieri Pirola) cercano di rispondere alla domanda: perché per porre fine alle discriminazioni e alle violenze si deve annullare la differenza sessuale? Scrive Francesca Izzo: «Nei fatti ciò che viene dissolto è la donna (dell’uomo non se ne parla…) per raggiungere un’uguaglianza secondo imperativi sociali pensati e voluti dagli uomini per gli uomini». Perciò chi, a sinistra, aderisce ai veti all’espressione della dissidenza rispetto agli “Imperativi sociali”, chi cerca di marginalizzare le femministe del pensiero della differenza, dovrebbe prendersi la responsabilità politica e storica di rappresentare la misoginia contemporanea. «Cosa succede quando la sinistra cosiddetta progressista si chiude al confronto su alcuni temi e l’inclusione diventa dogma? Oltre a lasciare spazio in maniera allarmante alla destra sugli stessi temi, rischia di contribuire all’affermazione di nuove censure e ingiustizie, anziché allo sviluppo di nuove pratiche democratiche». Non lasciamo ai posteri l’ardua sentenza. I tempi che corrono hanno già giudicato.

Vietato a sinistra. Dieci interventi femministi su temi scomodi, a cura di Daniela Dioguardi, introduzione di Francesca Izzo, Castelvecchi, pp. 91, euro 14,00

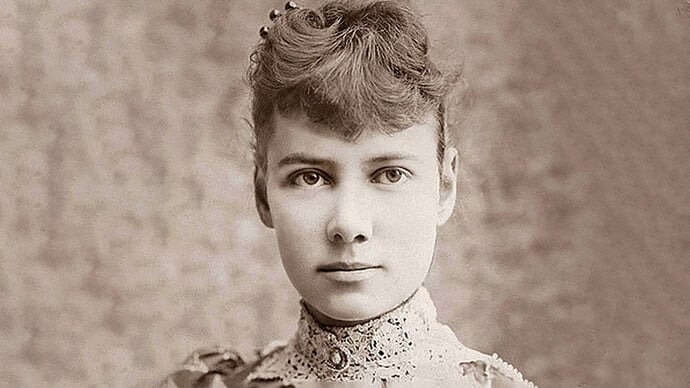

Da il manifesto – Il giornalismo sotto copertura lo ha inventato una donna. Nel 1880 Nellie Bly (nella foto), pseudonimo di Elizabeth Cochrane, si finse pazza per farsi internare nell’ospedale psichiatrico di Manhattan. Da dentro poté vedere e raccontare per il New York World di Joseph Pulitzer le condizioni in cui erano tenute le ricoverate. Donna era Barbara Ehrenreich, giornalista, scrittrice e attivista che per mesi lavorò in incognito per un’impresa di pulizie, esperienza raccontata in Una paga da fame: come (non) si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo. Quando è morta, nel 2022, il New York Times l’ha definita una «Esploratrice del lato oscuro della prosperità».

Donna è la francese Florence Aubenas che nel 2009 si iscrive a un ufficio di collocamento di Caen per svolgere un’inchiesta sulla reale situazione dei disoccupati in Francia. Ne uscirà un libro intitolato Le quai de Ouistreham, da cui è tratto un film con Juliette Binoche e diretto da Emmanuel Carrère. Donna è la giornalista di Fanpage che si è finta adepta di Gioventù nazionale per raccontare la realtà razzista e antisemita che anima il gruppo giovanile del partito di Giorgia Meloni.

Poiché nel mio piccolo anch’io ho dieci anni di esperienza come inchiestista in incognito, so che cosa significa infilarsi in luoghi che sarebbero di difficile accesso se ci si presentasse con la reale professione. Al di là dell’identità da darsi, dell’aspetto o dell’atteggiamento da assumere, il giornalismo undercover è prezioso perché può raccontare una realtà dal di dentro, senza maschere, senza filtri. Si può scoprire l’imbroglio, la corruzione, il ladrocinio, la violenza, oppure viene a galla il non detto che è sotto gli occhi di tutti, ma che si preferisce ignorare.

È, questa, l’esplorazione del lato oscuro di cui parla il New York Times e proposito della Ehrenreich che non svelò nulla di illecito, ma gettò in faccia all’America il suo lato rapace, la sua capacità di sfruttare il lavoro senza farsi domande perché così va il mondo, perché la legge te lo permette e quindi ti assolve.

Qui devo dirlo, c’è una diversa sensibilità anche fra giornalisti e per spiegarlo mi tocca raccontare un’esperienza personale. Quando lavorai in incognito come cameriera ai piani in un grande albergo di lusso a Milano, proposi l’inchiesta a un importante settimanale di politica e attualità le cui firme erano soprattutto di uomini. Mi risposero che sì, era interessante, ma in fondo raccontava solo che culo si fanno le cameriere d’albergo e lo rifiutarono perché non faceva notizia. Pubblicai con un’altra testata, anche quella con parecchie firme maschili, ma più sensibili agli anfratti della società e vinsi il premio cronista dell’anno per la Lombardia. Entrambe le testate erano di sinistra.

Se le inchieste di Günter Wallraff, che si finse operaio, alcolista, studente in cerca di alloggio, o quelle di Fabrizio Gatti che si è infiltrato nelle rotte dell’immigrazione irregolare, nel caporalato dell’agricoltura e dell’edilizia hanno svelato le illegalità e irregolarità di un occidente a cui i disperati fanno comodo, quelle delle giornaliste finte donne delle pulizie o finte pazze o finte lavoratrici precarie mostrano la parte indecentemente tollerata della società in cui viviamo.

È una realtà che a volte si nutre di indifferenza, altre viene subìta o combattuta, altre ancora è votata. Quando qualcuno fa cadere le maschere si produce un gioco di specchi e siccome non sempre gli specchi rimandano un’immagine edificante, a qualcuno fa più comodo additare non ciò che è stato svelato, ma chi ha tolto quel velo.

Da il manifesto – E se un premio internazionale per la pace fosse assegnato, in questo 2024, all’unico movimento al mondo che vede impegnati ex combattenti e obiettori di coscienza da entrambi in fronti di un conflitto ancora in corso? Intanto, ai «Combatants for Peace», associazione bi-nazionale di israeliani e palestinesi che dal 2006 porta avanti una storia di pacifica resistenza, è dedicato il libro Combattenti per la pace. Palestinesi e israeliani insieme per la liberazione collettiva, curato da Daniela Bezzi (con contributi di Ilaria Olimpico, Luisa Morgantini e Sergio Sinigaglia), per Multimage edizioni. E un campo per la pace si svolgerà in Israele il 1° luglio a opera di Combatants e di altre organizzazioni (fra cui Standing Together, Ir Amim, Peace Now).

La speranza attiva è sopravvissuta anche al 7 ottobre e a quel che ne è seguito a Gaza, confermano le due direttrici dell’associazione, Rana Salma ed Eszter Koranyi. I militanti auspicano una soluzione di «mutuo rispetto e riconoscimento, che possa restituire ai cittadini israeliani e palestinesi una vita di libertà, sicurezza, democrazia e dignità in entrambe le loro patrie». Fin dagli incontri segreti durante la seconda Intifada fra alcuni palestinesi che stavano combattendo o erano stati in carcere, e alcuni israeliani che erano nell’esercito, «si era arrivati alla conclusione che non esistono soluzioni militari» spiega Sulaiman Khatib, uno dei fondatori. Via via si sono aggiunte persone che non avevano partecipato ad attività militari.

Il lavoro comune dei Combatants si svolge anche sul terreno, nella cosiddetta area C della Cisgiordania, per aiutare le comunità palestinesi durante i raccolti e mitigare le aggressioni dei coloni. E poi sostegni economici alle vittime, visite organizzate, seminari formativi come le Freedom Schools, tentativi diplomatici… Il perno sono due annuali, solenni commemorazioni, capaci di radunare decine di migliaia di persone: la Joint Memorial Ceremony che, alla vigilia della celebrazione ufficiale della nascita dello Stato di Israele, introduce il concetto di un memoriale dedicato ai caduti di entrambi i fronti; e il ricordo della Nakba palestinese, perché pace e riconciliazione implicano un confronto con la storia. Nel 2024, per ragioni di sicurezza, le due cerimonie sono state preregistrate e seguite in streaming in tutto il mondo.

Le storie personali di quindici fra i membri dell’associazione si intrecciano con le tormentate vicende israelo-palestinesi nei decenni. Maia Hascal non approvava l’obiezione di coscienza dei soldati israeliani finché non ha trascorso settimane nei territori occupati. Galia Galil, la cui nonna nata a Jaffa era ebrea ma si definiva palestinese, si arruola a diciott’anni ma davanti alla violenza cerca un’altra via e un cartello pacifista per strada le fa capire che «il momento per fermare la guerra è durante la guerra stessa». Jamil Qassas ha partecipato all’Intifada e ha perso un fratello per mano dell’esercito occupante, ma un giorno vede sua madre piangere davanti alla notizia di bambini israeliani uccisi in un attentato, e da allora lotta «per la libertà per il mio popolo, ma in modo pacifico». Sulaiman Khatib negli anni trascorsi nelle carceri israeliane capisce che esistono narrazioni opposte del conflitto (e questa è una presa di coscienza comune a molti membri) ma che «apparteniamo alla stessa terra» e «abbiamo nemici comuni: odio, paura, trauma collettivo».

Chen Alon, diventato negli anni da soldato un «esperto militare dei territori occupati», alla fine firma la petizione dei refusenik (soldati che rifiutano di servire nei territori) e inizia il cammino che fonda i Combatants. Nathan Landau, arruolato nell’esercito israeliano, capisce che la guerra non è affatto romantica, è paura e disagio psico-fisico; al funerale di un amico riflette: «1948, 1967, 1973, prima Intifada, seconda Intifada, la guerra sarà sempre il nostro orizzonte se non fermiamo la spirale». Per Bassam Aramin, militante fin da piccolo, il confronto con una guardia carceraria è l’inizio di una scoperta che lo porta a incontrarsi con ex soldati israeliani. Nel 2007 sua figlia di dieci anni viene uccisa fuori dalla scuola. Bassam lotta per la giustizia, ma continua il dialogo perché «è stato un soldato israeliano a sparare ad Abir, ma cento ex soldati hanno costruito un giardino a lei dedicato».

«Ai primi incontri segreti c’ero anche io», scrive Luisa Morgantini. Era l’epoca in cui le manifestazioni pacifiche palestinesi venivano represse e Hamas colpiva i civili con le azioni suicide. Il risultato della violenza era devastante; e Israele continuava a espandere le proprie colonie (illegali). Proprio in quel contesto, fiori sbocciano. Familiari delle vittime israeliane e palestinesi si uniscono nel dolore. Nel 2004 nasce Breaking the Silence, soldati che escono dall’omertà. Si mobilitano politici delle due parti, viene anche presentato un Piano di pace. Certo sui Combatants come sulle altre forze pacifiche – minoritarie – piovono le accuse, sia in Israele («traditori») che in Palestina («normalizzatori»). Ma «oggi più che mai c’è bisogno di chi si oppone alla violenza, per una pace giusta e l’autodeterminazione del popolo palestinese, libero da apartheid, colonizzazione e occupazione militare».

Ricostruire la storia travagliata di quei popoli, per superare la quale occorrono i «costruttori di ponti» capaci nelle loro comunità di «tradire la compattezza etnica» mettendo tutto in discussione (anche se stessi): ecco il compito che nel libro spetta a Sergio Sinigaglia. Il conflitto non inizia con la creazione dello Stato di Israele nel 1948 ma è secolare. Negli ultimi anni, poi, «si sono viste tutte e due le società subire un processo di involuzione: una sempre più avvolta in una logica militarista e oscurantista; l’altra, un tempo laica, ormai egemonizzata dall’integralismo islamista». Ma i Combatants sono un seme per la futura realtà. Sarebbe piaciuto ad Hannah Arendt il cartello che compare nella foto che chiude il libro: «Nei tempi più bui, dobbiamo rifiutare di perdere la nostra umanità – altrimenti che senso ha vivere?».

Da Il Quotidiano del Sud – Scrivo per esprimere la mia solidarietà e il mio sostegno all’archeologa Maria Teresa Ianne, direttrice della Biblioteca calabrese di Soriano, piccolo borgo a pochi chilometri da Vibo Valentia, mia città natale. Nei giorni scorsi la vicenda della biblioteca e della sua direttrice è arrivata alle cronache nazionali per aver contrastato il sindaco che voleva cambiare la serratura con l’intenzione di chiudere la biblioteca e farla “sloggiare”. Lei si è opposta energicamente, ha mandato via il falegname e si è barricata dentro per difendere con il suo corpo l’amore per i libri e per la Calabria. A quel punto, il sindaco è accorso con aria “feroce” con degli impiegati e, indispettito perché aveva mandato via il falegname, le intima di “sloggiare”. La direttrice per difendersi chiama il 112, i carabinieri accorrono e liberano lei e i libri dalle intenzioni del sindaco. «La biblioteca – dice la direttrice in un’intervistata al Fatto Quotidiano (24 giugno 2024) – ha bisogno di libri e non di serrature». Come mai un sindaco appena eletto alle ultime amministrative, come primo atto si occupa della biblioteca per fare “sloggiare” la direttrice, che presta servizio da volontaria, e chiuderla definitivamente? Il suo gesto, come spiega la direttrice, «documenta la ritorsione ignorante, in un paese dominato dalla ’ndrangheta». Ritorsione nei confronti del suo avversario politico, fondatore della biblioteca, in un paese il cui consiglio comunale è stato sciolto due volte per infiltrazioni mafiose, l’ultima prima delle elezioni. Un gesto di ignoranza ma anche di mancanza di amore per la Calabria. La biblioteca, infatti, la cui storia inizia nel 1979 come Centro culturale del folklore e delle tradizioni popolari di Soriano e divenuto Istituto della Biblioteca calabrese nel 1992, possiede documenti rari, testi autentici, cinquecentine calabresi, incisioni, testi del XVII e XIX secolo. Un patrimonio che conta 31.265 volumi a disposizione di ricercatrici e ricercatori, di intellettuali e di chiunque ami la cultura, se solo la biblioteca venisse riaperta al pubblico. Da un anno, infatti, è chiusa perché «si è scoperto che non è rispettata la normativa antincendio» e le uniche a cui è concesso entrare sono la direttrice e l’impiegata che sta digitalizzando. Quell’immobile, dato alla biblioteca in comodato d’uso tanti anni fa, non appartiene al sindaco ma alla comunità di Soriano, la biblioteca non appartiene al sindaco ma a chi la dirige, la frequenta e la tiene in vita. Il sindaco come primo atto avrebbe dovuto cominciare a mettere a norma l’edificio, restituire al pubblico la biblioteca e ringraziare la direttrice per averla tenuta in vita anche se chiusa. Invece ha pensato di intervenire per farla “sloggiare”. La direttrice giura che lei non abbandonerà il suo posto e c’è da crederle. Chiudere una biblioteca, per ripicca o altro, è segno di disprezzo per i libri, un gesto che ci riporta alla memoria tempi bui di un passato che non passa, in cui ci sono state donne e uomini coraggiosi che hanno salvato la loro biblioteca per amore dei libri, come la direttrice, le bibliotecarie e i bibliotecari della biblioteca americana di Parigi, American Library, che durante l’occupazione nazista e la seconda guerra mondiale non solo hanno resistito all’ordine di chiuderla ma hanno continuato a fare circolare i libri, anche quelli “proibiti”, salvandoli dal rogo. Una storia straordinaria che ho avuto modo di raccontare recensendo il romanzo “La biblioteca di Parigi” di Janet Skeslien Charles.

Una storia di coraggio e di amore che oggi ritrovo nella direttrice della biblioteca di Soriano, che va aiutata e non lasciata sola per salvare la biblioteca, bene comune, dalla chiusura definitiva.

Da Corriere dello spettacolo – Nel Chiostro “Nina Vinchi” del Piccolo Teatro di Milano si è svolta la dodicesima edizione della Rassegna teatrale Anima Mundi. Ho ricordato al pubblico che il Premio nasce nel 2010 con l’intento di offrire al pubblico e agli addetti ai lavori una rassegna, una mini-vetrina non certo esaustiva ma significativa, di opere di qualità scritte da autrici affermate ma anche esordienti. Dopo i doverosi ringraziamenti a: il Comune di Milano, nella persona dell’Assessore alla Cultura, dott. Tommaso Sacchi e alla Coordinatrice all’Assessorato, dott.ssa Antonella Amodio, al dott. Andrea Barbato, Responsabile degli Eventi Speciali del Piccolo Teatro, ho ringraziato la U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro), che da sempre ci sostiene e sostiene il Teatro tutto con le sue centinaia di compagnie sparse sul territorio. A rappresentare la stessa UILT ho invitato sul palco la regista Lara Panighetti e l’attrice Raffaella De Martino della Compagnia GHOST di Bollate che hanno parlato della commedia, già rappresentata con successo, intitolata Madri interrotte in cui quattro donne, chiuse in un centro di recupero, confrontano le loro drammatiche, anche estreme, esperienze.

Entrando nel vivo della serata, ricordo che questa edizione è dedicata ad una donna vissuta seicento anni fa che scrisse uno dei massimi capolavori della letteratura spirituale di tutti i tempi e che si fece bruciare sul rogo come eretica relapsa per aver rifiutato di rinnegarlo. La donna di chiamava Margherita Porrete da Valenciennes e il suo libro Lo Specchio delle anime semplici. Abbiamo quindi proiettato alcuni minuti di un video che ho creato con l’intento di divulgare questa incredibile storia, sconosciuta ai più. Il video è stato realizzato con la preziosa collaborazione degli attori Domitilla Colombo, Daniela La Pira, Sergio Scorzillo e Paolo Tedesco, che ne ha anche curato il montaggio, ed è visibile su YouTube.

Tornando alla contemporaneità, sale sul palco Domitilla Colombo che legge un brano tratto da Riunione di famiglia, una commedia scritta da Maricla Boggio, nostra ospite d’onore e drammaturga di fama internazionale che, com’è noto, dirige la S.I.A.D. (Società Italiana Autori Drammatici) e la storica rivista “Ridotto”.

Fra le nuove proposte procediamo quindi con Chiara Antonutti,autrice del toccante monologo autobiografico intitolato Anna. Qui una giovane Chiara interroga idealmente la bisnonna Anna, uccisa nel 1936 con quaranta coltellate da un uomo che lei aveva rifiutato. Tante sono le domande di Chiara e le risposte di Anna come quella, fondamentale, di non aver potuto chiedere aiuto, ne legge un brano la stessa autrice. A seguire Mara Crisci presenta la sua coraggiosa e spiazzante pièce Arma, in cui il titolo “guerriero” fornisce direttamente il sottotesto dell’opera e si condensa nella scioccante frase«Scusa mamma, sono una puttana e mi piace!». Vero, falso? Il tema qui, come in altre opere presentate, è quello della libertà femminile ma non una libertà del fare o dell’avere ma dell’essere, una libertà da introiettare e da costruire in noi stesse per essere agita in totale consapevolezza e assecondando i nostri veri desideri. «Quanto costa la verità?», «Un corpo liberato dalla morale può diventare un’arma?»,le domande che Crisci propone al pubblico. Ne legge un intenso brano la stessa autrice. In seguito, il commosso intervento di Attilia Cozzaglio, leader dell’associazione Donne di Parola, che ci ricorda la fondatrice, Donatella Massara, scrittrice, femminista e autrice di testi teatrali, purtroppo di recente scomparsa. Leggono alcuni brani tratti dai suoi scritti Domitilla Colombo e Raffaella Gallerati. Succedono sul palcoDanielaDorigo e Daniela Zorzini, autrici di Bulimica, operain cui, con perfetto ritmo teatrale e sapienza letteraria,affrontano un tema purtroppo sempre più attuale, la bulimia. Si racconta il diario giornaliero, dal luglio 2023 al novembre 2024, di una donna affetta da bulimia che registra, ora per ora, le diverse fasi della sua malattia: la rabbia, i dottori, l’ansia di fronteggiare le ricadute, il rapporto con la madre e soprattutto il desiderio di risalire al “bandolo della matassa”. Ne legge un brano con la ben nota perizia Daniela Zorzini. Altro tema di triste attualità è la condizione delle donne nelle realtà mafiose. Lo presenta Marianna Faga con la pièce Non è per sempre. In questo caso parliamo di ’ndrangheta evediamo, in un unico ambiente claustrofobico, le donne del boss che, assente dalla scena, tuttavia domina figlie, moglie e anche amante. Ma «non è per sempre» sembra volerci dire l’autrice, ma come e in che modo? A parte la fuga, quale potrebbe essere? Questa è la questione. Infatti la giovane Gelsomina sembra optare per un’altra soluzione: rimanere sul posto e resistere alla corruzione e alla tirannia. Con l’autrice ne leggono un brano le attrici: Yasmina Luccisano e Rita Saldaneri.

Con Caravanserraglio, incubo contemporaneo, Nadia Marcuzzi racconta con toni altamente poetici, a tratti al ritmo musicale di un rap, le perversioni di una società odierna alienata e alienante. La stessa autrice ne legge uno dei brani più efficaci. Altro tema di forte impatto drammatico è presentato dalla nota drammaturga Francesca Sangalli. L’opera ironica e apparentemente disimpegnata, intitolata Non essere ridicola,pone la domanda: ridicola agli occhi di chi? Il tema della pièce richiama quello trattato da Mara Crisci in Arma, e cioè la libertà interiore della donna che combatte contro la tentazione del vittimismo. Il personaggio principale è un fantasma, Letizia, morta a cinquant’anni, che dialoga con la sorella Amalia, una donna di settant’annicon un figlio di quaranta. Letizia vorrebbe che la sorella superasse il tabù della donna anziana che intesse una relazione sentimentale con un uomo molto più giovane di lei. Ne leggono brillantemente un brano la stessa Francesca con Laura Pozone. Conclude egregiamente le letture sceniche Patrizia Schiavo con Donne senza censura, una commedia che ha già riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Qui un’attrice, arrivata al pieno successo, viene intervistata da una voce off che la incalza con domande indiscrete sulla sua vita privata, sui suoi partner, con riferimento a Carmelo Bene… mentre compaiono, alternandosi, alcuni alter ego della protagonista in conflitto fra loro e con la stessa protagonista. Ne legge un brano con la sua trascinante verve la stessa Patrizia Schiavo.

Per il Premio alla Regia, Chiara Malpezzi e Sergio Scorzillo presentano il trailer dellapièce Amiche in cui due donne fra loro diversissime, Edith ed Helen, nell’Irlanda degli anni settanta sconvolta dal conflitto fra protestanti e cattolici, iniziano un conflittuale rapporto che coinvolgerà tutta la loro vita. Brillante l’interpretazione delle due protagoniste: Chiara Malpezzi e Daniela La Pira. Dulcis in fundo Stefania Porrino presenta il trailer di Figlio non sei più giglio,una pièce che sta già riscuotendo un grande successo in molte città e che è interpretata dalla nota attriceDaniela Poggi e dalla musicista Mariella Nava. Qui una donna, Daniela Poggi, scrive un’accorata, durissima lettera all’amatissimo figlio, colpevole di aver ucciso la sua donna. Le musiche di Mariella Nava creano un flusso di emozioni fra le due protagoniste che si trasmette al pubblico.

In conclusione emerge dai testi presentati, oltre all’elevata qualità, il tema di quella libertà femminile, in parte ancora da conquistare, fuori da schemi mentali, a volte auto-imposti, che sovente sfociano nel vittimismo e nella recriminazione. La serata si è così conclusa fra gli applausi del pubblico che gremiva la sala.