da Il Domani

Le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio aggravato di Giulia Cecchettin depositate in data 8 aprile dalla Corte di assise di Venezia ci restituiscono una fotografia nitida della violenza sessista che ha portato alla morte di una giovane donna intenta a realizzare sé stessa in un mondo fatto di relazioni significative che le hanno consentito di porre un freno, interrompendo la relazione sentimentale, a una dinamica di possesso insostenibile. Vengono riconosciute le aggravanti della premeditazione e della relazione affettiva, mentre non viene riconosciuta quella della crudeltà. È importante, però, chiarire che nel diritto penale l’aggravante della crudeltà non coincide con il senso comune di ciò che può essere ritenuto “crudele”. Tecnicamente, questa aggravante presuppone che l’autore del reato abbia inflitto alla vittima sofferenze ulteriori, non necessarie rispetto alla volontà di uccidere e finalizzate ad accrescere il dolore. Non è, quindi, quella della sentenza una valutazione morale o simbolica, ma una definizione giuridica legata all’intenzione dell’autore di accanirsi contro la vittima oltre la finalità omicida. La sentenza chiarisce dunque questo aspetto della condotta di Turetta, ma nell’insieme sgretola la narrazione tossica del raptus, della fragilità per la delusione o della “sofferenza d’amore” dell’uomo che uccide e smentisce ogni tentativo di patologizzazione dell’autore del reato evidenziandone la piena lucidità, la freddezza, la determinazione con cui Turetta ha perseguito e poi ucciso Giulia Cecchettin. Ha agito non per disperazione, ma perché non accettava che la “sua” donna fosse libera. Non tollerava che Giulia Cecchettin potesse autodeterminarsi, vivere la propria vita, studiare, stare con i propri amici e scegliere per sé senza di lui. La pretesa di esclusività su Giulia Cecchettin che risulta provata nel processo penale è il cuore della dinamica possessiva che ha alimentato il controllo e la negazione dell’altra nella sua soggettività.

Colpisce la violenza sottile ma sistematica che precede il femminicidio: non ci sono solo i momenti eclatanti di aggressività o di minaccia, ma un costante tentativo di sottrarre a Giulia Cecchettin ogni autonomia sulla propria esistenza: il controllo sul rendimento universitario, la richiesta ossessiva di sapere dove fosse e con chi, la svalutazione delle sue scelte, la pressione psicologica mascherata da “sofferenza d’amore”. Le parole di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, vengono riprese dai giudici di Venezia per descrivere questa dinamica: la paura “di lui” si trasformava nella paura “per lui”, alimentata dal ricatto emotivo del suicidio, dalla narrazione vittimistica di un uomo che minacciava di farsi del male per punire l’indipendenza di Giulia.

Ma questo “male di vivere” ostentato da Turetta non trova riscontro nella realtà processuale: il professionista che seguiva Turetta, infatti, non ha rilevato alcuna psicopatologia né ha mai registrato una richiesta di aiuto per intenti autolesionistici, bensì solo una volontà precisa di dominare e annientare. Le minacce di autolesionismo erano, dunque, un ulteriore strumento di controllo, usato per impaurire Giulia, per manipolarla, per colpevolizzarla della sua scelta di libertà. E una dinamica che nei centri antiviolenza gestiti da Differenza Donna conosciamo molto bene: le donne ci raccontano spesso che la paura per la vita dell’ex partner maltrattante o persecutore – insinuata da lui stesso – diventa una gabbia ulteriore, fatta di responsabilità rovesciata, isolamento, non di rado alimentata da un discorso pubblico che accusa ciascuna per non aver fatto abbastanza per prevenire un danno, nella logica stereotipata della considerazione per cui “forse se l’è cercata”, con i suoi comportamenti, con le sue scelte, anche con la sua fragilità, di cui si è sempre un po’ colpevoli.

Questa sentenza è importante perché afferma con chiarezza che la violenza sessista fino al femminicidio è esercizio deliberato di potere, riconosce il contesto sessista in cui si è maturato il femminicidio di Giulia Cecchettin, fornendo al contempo la misura di una chiara consapevolezza della giovane donna cui ha contribuito anche il cambiamento culturale e giuridico che, negli ultimi anni, ha nominato la violenza per ciò che è, incoraggiando a riconoscerne le radici strutturali. La parola “femminicidio”, oggi presente nel nostro lessico giuridico e nel dibattito pubblico, non è solo una definizione tecnica, ma il risultato di un lavoro politico, sociale e culturale, è oggi un terreno di conflitto simbolico e concreto, che impone di interrogarsi sul senso della giustizia e di cambiare la domanda che ci poniamo dinanzi alla questione sociale della violenza sessista: perché ancora gli uomini credono di poter disporre della vita di una donna? Anche le parole del diritto hanno confermato ciò che Giulia aveva già capito: che la libertà femminile è intollerabile per chi concepisce l’amore come possesso e, proprio per questo, non dobbiamo smettere di affermarla e difenderla attraverso le pratiche, le politiche e il diritto.

da Il Sole 24Ore

Niente più obbligo, per il giudice, nei casi di separazione, di adottare provvedimenti «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli». Al magistrato è affidato solo il compito di disporre che «i figli minori restino affidati a entrambi i genitori». Ruota intorno al principio della bigenitorialità perfetta e dell’affido non condiviso ma paritetico, il disegno di legge 832 “Modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e al Codice penale in materia di affidamento condiviso”. Il provvedimento in 18 articoli, all’esame della commissione Giustizia del Senato in sede redigente – ossia con una corsia accelerata che ne prevede l’arrivo in Aula blindato – è proposto da 14 senatori della maggioranza (Fdi e Noi Moderati). Primo firmatario è Alberto Balboni, Fratelli d’Italia, presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Relatore è Pierantonio Zanettin di Forza Italia.

Il Ddl, già ribattezzato “Ddl Salomone” nella petizione che ne chiede lo stop firmata da quasi mille persone in poche ore, rischia di mutare profondamente il Dna del diritto di famiglia e di incidere pesantemente sulla vita dei figli di genitori separati. Che in un batter d’occhio potrebbero ritrovarsi a fare la spola tra due case (è previsto l’obbligo di doppio domicilio), costretti alla pari frequentazione con entrambi i genitori stabilita da giudici che, di fatto, si troverebbero le mani legate. Eliminando il riferimento all’interesse del minore, infatti, sono gli adulti e i loro bisogni che assurgono al centro del nuovo diritto di famiglia. Da qui il soprannome di “disegno di legge Salomone”, dalla storia della Bibbia in cui il re noto per la sua saggezza, di fronte a due madri che si contendevano un figlio, suggerì di tagliare a metà il bambino per far emergere quale delle due tenesse davvero sua alla vita. Tagliare a metà i bambini di qualsiasi età è ciò che rischia di accadere nei tribunali italiani. «Gentile presidente Meloni – si legge in una lettera dell’associazione RadFem alla premier Giorgia Meloni – auspichiamo con questa nostra di avere sollecitato la sua attenzione su un disegno di legge che qualora perfezionasse il suo iter sarebbe all’origine di molte sofferenze e di molte ingiustizie ai danni dei bambini e delle loro madri».

Il precedente e la sede redigente

In principio fu Pillon, il senatore leghista che già nel 2018 tentò un giro di vite nella stessa direzione sulla legge 54/2006, quella che tuttora regolamenta in Italia l’affidamento condiviso dei figli di genitori separati. Ma dovette fermarsi di fronte all’ondata di contestazioni che da tutte le parti, in primis dal fronte delle associazioni femministe, piovvero sul suo Ddl: quel provvedimento venne accantonato e andò a finire su uno dei tanti binari morti in cui si dirottano le riforme velleitarie, prive di reale sponda politica. Questa volta, però, i numeri sulla carta ci sono tutti. E la sede redigente permette al nuovo disegno di legge di marciare a tappe forzate: dopo le audizioni – i gruppi ne hanno chieste oltre 60 – i senatori esamineranno e voteranno i singoli articoli in commissione per poi portare il testo perfezionato in Aula dove sarà votato o respinto. Senza alternative. Toccherà poi alla Camera esaminarlo, ma è evidente che a quel punto un passo di lato sarà molto più complicato.

Il mito della bigenitorialità perfetta

Tra i punti salienti contestati anche al Ddl Pillon c’è quello della bigenitorialità perfetta, da garantire a ogni costo. Oggi l’articolo 337-ter del Codice civile afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ogni genitore e «rapporti significativi» con i parenti e affida al giudice, in caso di separazione, il compito di adottare i provvedimenti «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale» dei figli. Nella formulazione proposta dal Ddl 832, «il figlio minore ha diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con i parenti», mentre «il giudice che disciplina l’affidamento della prole dispone che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori» e che la collocazione nelle case sia paritetica. Il giudice in pratica scompare, ridotto a una sorta di passacarte, spogliato della funzione di valutare il supremo interesse dei bambini.

L’allontanamento in casa-famiglia per «gravi motivi»

Ma non solo. Torna in pista, con tanto di certificazione con il timbro della legge, il ricorso alla casa-famiglia, perché il giudice «può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell’ambito familiare o, nell’impossibilità, in una comunità di tipo familiare». Quali potrebbero essere i “gravi motivi” così genericamente definiti? In questi tempi bui in cui il costrutto ascientifico dell’alienazione parentale dilaga con i nomi più disparati (dal “rifiuto genitoriale” alla “madre ostativa”) nei tribunali civili da Nord a Sud della penisola, sembra davvero l’apertura di una autostrada per chi usa la clava dei mille volti della Pas per vendicarsi sulle madri, un assist alla violenza di Stato. Ad avvalorare questo sospetto c’è la relazione introduttiva al Ddl. «L’articolo 16 – si legge – potenzia le previsioni dell’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile intervenendo in tutte quelle situazioni in cui un genitore compie unilateralmente atti che richiedono l’accordo con l’altro, azzerando tali iniziative; ovvero nel caso in cui abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l’altro genitore».

Doppio domicilio e parità di frequentazione

L’esercizio della bigenitorialità imposta dall’alto poggia su alcuni pilastri, anche questi già presenti nel cestinato Ddl Pillon. Il primo è il doppio domicilio. All’articolo 1 si stabilisce che «il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive», «ovvero di entrambi se si trova in affidamento condiviso», prevedendo poi all’articolo 3 che «la responsabilità genitoriale è l’insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l’interesse dei figli». Viene soppressa la facoltà dei genitori di stabilire in modo condiviso «la residenza abituale del minore». Una previsione, quella del doppio domicilio, che aveva già fatto storcere il naso a molti giuristi, che ne avevano ravvisato sia profili di incostituzionalità per l’indebita ingerenza dello Stato nella vita dei privati sia la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1950, secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza».

Frequentazione paritetica e best interest del minore

Chiaramente la previsione del doppio domicilio è prodromica a un altro principio fissato nel Ddl e già sconfessato da diverse sentenze della Cassazione: quello dell’obbligo per i figli di alternarsi in modo paritetico tra l’abitazione materna e paterna, stabilito per i minori di qualsiasi età, anche neonati, senza alcuna valutazione del caso concreto. Fiumi di inchiostro sono stati versati sul principio del best interest [superiore interesse] del minore, che non dovrebbe mai sottostare alle esigenze degli adulti. La giurisprudenza degli ultimi anni si è affannata a sottolineare che il figlio dei genitori separati ha il diritto di non passare come un pacco da una casa all’altra senza soluzione di continuità ma che al contrario, proprio come la storia di Salomone insegna, i genitori devono saper fare un passo indietro e rinunciare al “possesso paritetico” del proprio figlio. La previsione del disegno di legge, invece, travolge l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, disciplinato dall’articolo 337 sexies del Codice civile, ossia il concetto dell’abitazione presso la quale si è svolta abitualmente la vita domestica e il diritto dei figli di conservare l’habitat domestico senza dover pagare per la separazione dei genitori il prezzo di essere allontanati dal cuore delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Il mantenimento paritetico

Come conseguenza della pariteticità, il Ddl propone anche il mantenimento a carico di entrambi i genitori e la scomparsa della proporzionalità rispetto alle risorse economiche di ciascuno. «La filiazione – recita la norma – impone pariteticamente ai genitori l’obbligo di provvedere alla cura, all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale dei figli». Facile intuire che, a cascata, sembrerebbe derivarne la scomparsa dell’assegno di mantenimento a favore del mantenimento diretto, con un rimborso delle spese straordinarie sempre stabilito al 50% senza alcuna valutazione sull’eventuale divario economico tra padre e madre. Divario sul quale i dati periodicamente raccolti dall’Istat e dall’Inps non lasciano adito a dubbi: i genitori più fragili dal punto di vista economico sono le madri. Le nuove povere d’Italia. Quelle a più alto rischio di marginalizzazione. Ancora una volta, si prescinde dalla realtà dei casi concreti per rincorrere l’ideale astratto della bigenitorialità perfetta.

Il coordinatore genitoriale

Ciliegina sulla torta, tornano in pista altri due istituti resi “famosi” dal Ddl Pillon: l’obbligo di mediazione e il possibile ricorso al coordinatore genitoriale. Il vecchio disegno di legge aveva provato a infilarli nell’imbuto del diritto di famiglia che, vale la pena ricordarlo, deve sempre fare i conti con le fonti superiori del diritto, dalla Carta costituzionale ai moltissimi accordi internazionali sulla tutela dell’infanzia. In particolare, il provvedimento stabilisce che il giudice «invita le parti a redigere un piano genitoriale, congiunto o disgiunto, che riporta il regime di vita precedente dei figli e dettaglia le regole della loro futura gestione, con l’eventuale ausilio di un operatore specializzato, denominato coordinatore genitoriale, scelto dal giudice o dalle parti stesse nell’ambito degli esperti nella mediazione di coppie ad elevata conflittualità». Se il tentativo non riesce il giudice detta le relative regole e può assegnare al coordinatore, con il consenso delle parti, «il compito di coordinare la responsabilità genitoriale per un determinato periodo di tempo, curando l’osservanza delle regole e l’attuazione del piano».

La mediazione obbligatoria e le spese raddoppiate

Come allora, anche oggi è facile prevedere che la norma sulla mediazione solleverà più di un’obiezione. L’articolo 13 prevede che «in tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista per acquisire informazioni sull’opportunità di un eventuale percorso di mediazione familiare». Solo il primo incontro è gratuito e può svolgersi anche individualmente a richiesta anche di una sola delle parti. Se una delle parti non ottempera, il procedimento si avvia ugualmente per l’iniziativa dell’altra. Laddove l’intesa non si raggiungesse, sarebbe necessario rivolgersi al tribunale, con nuovi costi. Spese raddoppiate, quindi, a tutto discapito, di nuovo, di chi solitamente tra i genitori è più fragile dal punto di vista economico.

E la violenza domestica dov’è?

Mai nel testo del provvedimento compare la questione della violenza domestica, la vera grande assente, la convitata di pietra. Eppure i dati recentissimi del servizio analisi criminale della Polizia sono lì a ricordarci che dal 2019 maltrattamenti e stupri sono cresciuti del 35%. Eppure già con la legge vigente, secondo quanto rilevato da un’indagine dell’associazione Goap che gestisce il centro antiviolenza di Trieste, bambine e bambini finiscono in affido condiviso in oltre il 70% dei casi in cui risultano querele, indagini o condanne per violenza nei confronti del padre da parte delle madri. Quella violenza che nei tribunali civili diventa, appunto, invisibile, derubricata a conflitto, persino quando in sede penale è stata accertata.

La Convenzione di Istanbul, questa sconosciuta

Eppure ancora la Convenzione di Istanbul, che con la ratifica del 2013 è diventata legge dello Stato, all’articolo 31 impone all’Italia di adottare misure legislative o di altro tipo «necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione», nonché «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini». L’amnesia del disegno di legge sulla violenza contro le donne è evidente. Non solo: a procedimenti già affollati di soggetti terzi chiamati a intervenire – avvocati, tutori, consulenti tecnici, assistenti sociali – il Ddl ne aggiunge di nuovi, confermando la tesi di chi vede nelle separazioni e negli affidi un business sempre più redditizio. Sulla pelle dei bambini.

da Fanpage

Dopo gli omicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula una riflessione è d’obbligo: pochi casi non bastano a identificare un pattern o lanciare un allarme, ma è chiaro che sta succedendo qualcosa di grave nei rapporti fra giovani donne e giovani uomini.

Nel giro di poche ore, l’Italia è rimasta sconvolta dalla notizia di due femminicidi di due studentesse universitarie: Sara Campanella, uccisa per strada a Messina e per il cui omicidio è indagato un compagno di corso che l’avrebbe perseguitata per due anni, Stefano Argentino, e Ilaria Sula, il cui corpo è stato ritrovato in una valigia fuori Roma. L’ex fidanzato Mark Antony Samson ha confessato di essere l’autore del delitto. Campanella e Sula avevano la stessa età, ventidue anni, e i loro presunti assassini sono poco più grandi: ventisette per Argentino e ventitré per Samson.

La questione anagrafica in questi casi è importante da sottolineare. Negli ultimi anni, l’età media delle vittime di femminicidio si sta alzando, anche perché finalmente si cominciano a riconoscere come tali gli omicidi di donne anziane, spesso malate, che per tanto tempo sono stati interpretati come “gesti dettati dalla disperazione”, se non addirittura “dalla compassione” dei mariti. Ma dall’altra parte, ci sono stati anche diversi femminicidi che hanno coinvolto uomini giovani, se non giovanissimi: Filippo Turetta, che aveva ventidue anni quando accoltellò Giulia Cecchettin, sua coetanea; il diciasettenne di Viadana che uccise Maria Campai nel garage di casa sua; Jashan Deep Badhan, diciannovenne che accoltellò la vicina di casa Sara Centelleghe, di diciott’anni; il quindicenne arrestato per aver gettato dal balcone una tredicenne a Piacenza. E ora gli arresti di Argentino e Samson.

Pochi casi non bastano a identificare un pattern o lanciare un allarme, ma è chiaro che sta succedendo qualcosa di grave nei rapporti fra giovani donne e giovani uomini. Non sono solo i casi di femminicidio a dircelo, anche perché l’assassinio è solo la punta dell’iceberg della violenza di genere. Secondo il Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, nel 65% dei casi di violenza sessuale registrati nel 2023, gli autori noti avevano tra i 14 e i 34 anni; il 27% tra i 14 e i 17. Un rapporto del 2024 di Save The Children evidenzia come tra gli adolescenti ci sia una propensione al controllo all’interno delle relazioni, specie attraverso i social, e che persistono stereotipi radicati. Chi si occupa di violenza di genere e ne va a parlare nelle scuole riferisce una sorta di regresso, o la percezione di un divario tra le opinioni delle ragazze – sempre più consapevoli e informate – e quelle dei ragazzi – che sono sempre più ostili e vanno subito sulla difensiva.

Una parte di responsabilità va ascritta alla cronica assenza di educazione sessuale e affettiva a scuola, in uno dei pochi Paesi rimasti in Europa a non prevederla nel calendario scolastico. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, il ministro dell’Istruzione Valditara aveva lanciato il progetto “Educare alle relazioni”, mal concepito ma comunque mai avviato, e molto osteggiato dal fronte anti-gender che lo reputa una forma di indottrinamento. Ma la prevenzione, su cui comunque non si investe abbastanza, è un contenitore che può essere riempito di tante cose diverse, ed è qui che sta la parte più difficile di questa responsabilità.

La prevenzione che abbiamo conosciuto da quando il nostro Paese ha firmato il primo piano anti-violenza nel lontano 2013 è quella delle panchine rosse, degli inviti a chiamare il 1522, dei «Denunciate!» e dei «Se ti picchia non è amore». Messaggi che sono serviti senz’altro a creare consapevolezza del fenomeno della violenza di genere, ma che forse meritano di essere rivisti o superati. Non solo perché il messaggio è arrivato soprattutto alle donne (che in effetti sono più propense a rivolgersi alle forze dell’ordine o ai centri antiviolenza) e quindi ha mancato il vero obiettivo della sensibilizzazione – cioè gli uomini – ma anche perché non dice quasi nulla a questa nuova generazione di possibili vittime e possibili autori di violenza.

I femminicidi di Campanella e Sula, così come quello di Giulia Cecchettin, hanno coinvolto giovani donne brillanti, in procinto di realizzarsi dal punto di vista accademico e professionale. A togliere loro il futuro ci sono uomini quasi loro coetanei, incapaci di accettare forse non tanto la “fine della relazione”, come amano scrivere i giornali, ma l’idea che queste donne potevano vivere la loro vita senza di loro. I dettagli dei casi di questi giorni devono ancora essere chiariti, ma il processo nei confronti di Filippo Turetta ha illustrato perfettamente questo schema: da un lato una giovane donna che vuole soltanto fare le sue cose, dall’altro un giovane uomo incastrato in un vortice di autocommiserazione, risentimento e infine violenza.

Un segno rosso in faccia o uno slogan alla “Se dice no è no” non riusciranno ad arrivare alle radici più profonde di questo divario, che va oltre la questione delle relazioni romantiche e sessuali. Lo vediamo anche nella politica: uno studio durato venti anni e condotto in venti Paesi, fra cui l’Italia, ha mostrato che le donne giovani hanno opinioni sempre più progressiste e aperte al mondo, mentre i loro coetanei maschi sono sempre più conservatori e reazionari.

Questo pattern non è tanto diverso dal centinaio di femminicidi che si consuma ogni anno in Italia, dove il gesto arriva quasi sempre dopo una separazione o nel momento in cui diventa chiaro che la donna si è rifatta una vita che non prevede il coinvolgimento dell’ex partner. Gli ingredienti sono sempre gli stessi perché il patriarcato è sempre lo stesso, ma nei casi che vedono autori così giovani c’è qualcosa che il nostro Paese non ha gli strumenti per affrontare o che fa finta di non vedere. Qualcuno la chiama “crisi del maschio” o “male loneliness epidemic” (epidemia di solitudine maschile), anche se espressioni come queste rischiano di essere autoassolutorie. Qualcuno ci sta già facendo i conti: nel Regno Unito, dove il fenomeno è stato ben raccontato dalla serie Adolescence, la polizia ha cominciato a trattare i casi di “misoginia estrema” come se fossero casi di terrorismo, in cui si riconosce che l’autore ha subìto un vero e proprio processo di radicalizzazione.

La radicalizzazione, di qualsiasi natura, avviene quando un soggetto trova un’ideologia che non solo conferma la sua visione del mondo, ma che sembra spiegare ogni cosa che gli accade nella vita. Finché non si arriva al tipping point, il punto di svolta, un fatto spiacevole che scatena la reazione violenta, come essere lasciati o rifiutati da una ragazza che non è vista come una compagna o una pari, e forse nemmeno tanto come un oggetto, ma come un premio, come qualcosa di dovuto. Come il sorriso che Stefano Argentino avrebbe preteso da una ragazza che aveva paura di lui, che non gli aveva mai dato alcuna attenzione, che lo chiamava “il malato”. Questo messaggio è pervasivo, specie online, dove i guru della mascolinità costruiscono la loro fama rimarcando proprio il fatto che il mondo è ingiusto per gli uomini e che se vogliono qualcosa se lo devono guadagnare da soli. E soli rimangono: Turetta, Argentino, persino Jamie di Adolescence che non sa nemmeno descrivere cos’è l’amicizia, pur avendo in apparenza una vita sociale.

Di fronte all’innalzamento delle età delle vittime di femminicidio, qualcuno tirava un amaro sospiro di sollievo: la violenza di genere è un vecchio retaggio culturale, le nuove generazioni sono la speranza. Purtroppo non è così. E per intercettarle dobbiamo avere il coraggio di abbandonare i vecchi codici e simboli e trovare nuove parole.

Intervento presentato all’incontro Le lettere del mio nome. In ricordo di Grazia Livi del 29 marzo 2025 al Circolo della rosa-Libreria delle donne di Milano, promosso da Elena Petrassi.

Nel 2012 Graziella Bernabò mi fece conoscere personalmente Grazia Livi. Provavo per lei una grande riconoscenza per avermi introdotto con mano esperta e leggera alla lettura di tantissime autrici del Novecento con le sue brevi e dense biografie di grandi scrittrici dove si intrecciavano vita e opere, dove lei stessa si metteva in gioco e, con una scrittura limpida e precisa, tersa e tesa, come diceva Marisa Bulgheroni, riusciva a mostrare il rapporto tra una donna e la creazione letteraria, partendo da piccoli particolari per andare al centro della vita. Ha saputo mostrare scacchi e scatti di resistenza, lacci e invenzioni di libertà delle donne e questo ha permesso a tante di noi di conoscersi meglio, di sentire che un’altra capiva le nostre emozioni e le rappresentava.

Desiderai subito creare una serata al Circolo della rosa sul suo lavoro. Scelsi con lei di costruire un dialogo con Laura Lepetit, che era diventata sua editrice dal 1991, dopo la pubblicazione nel 1984 da Garzanti del libro Da una stanza all’altra. Finalmente, dopo alcuni spostamenti di data in attesa della bella stagione per suoi problemi di salute, il 13 maggio 2013 vi riuscimmo. Con grande disponibilità, ironia e acutezza percorremmo diverse tappe della sua vita. Qui accennerò a episodi e riflessioni sulla sua presa di coscienza come donna e il suo femminismo.

Grazia proveniva da una colta famiglia fiorentina che le aveva permesso di laurearsi ma che rispetto alle donne aveva una visione patriarcale. A questo proposto ci raccontò di come suo padre, professore universitario, figlio e nipote di professori universitari, rivolgendosi ai due figli maschi, che divennero economisti, dicesse “Voi seguirete la mia strada” come difatti fecero. E poi guardando le figlie con leggero compatimento: “E voi farete le mie segretarie”. Infatti le fece studiare anche stenografia, cosa peraltro utile quando diventerà giornalista.

La madre, donna bella, spiritosa e salottiera era “Tutta una lode del padre”, diceva continuamente “L’ha detto il babbo” e proponeva per le figlie l’unico modello femminile che aveva conosciuto. Grazia però aggiunse: “Le madri vanno perdonate perché i tempi erano davvero brutti”. Con questo commento sottolineava la necessità di non incolpare le madri dei danni patriarcali. Oggi noi diremmo che è necessario redimere la relazione con la madre, non tanto perdonarla considerando le tremende difficoltà ad agire diversamente da come fecero. Già qui possiamo cogliere un aspetto del suo femminismo: guardare con curiosità e comprensione le donne e con ironia gli uomini, osservando i loro comportamenti e soprattutto sapere riconciliarsi con la madre.

Appena sposata visse a Londra dove si descrisse come “ragazza inconsapevole del vivere, che era stata una brava studentessa e una brava fanciulla nel pieno del patriarcato”. Fu una delle primissime a leggere Simone de Beauvoir, non ancora tradotto in italiano. “Leggevo per un feeling per le cose interessanti ma il mondo delle donne non esisteva. Esistevano le solitarie appassionate della parola scritta, come me.”

Su richiesta della Società delle letterate scrisse per la serie Parole pensate come era giunta alla pubblicazione del suo primo libro Gli scapoli di Londra.1

«Fui colpita dalle abitudini riservate alle persone colte, dalla cautela delle conversazioni, dal ritmo ordinato della grande città, dove si intrecciavano i riti e le solitudini. Ero pronta a colorare quel che vedevo con descrizioni umoristiche. Osservavo tutto e ridevo di tutto. Un amico giornalista mi disse: “Capisci così bene questo mondo… perché non provi a scriverne?” E mi dette l’indirizzo del suo settimanale prestigioso. La mia istintività allora era spontanea, non ancora appesantita dalla consapevolezza. Tutto pareva possibile. Scrissi, come giocando, e poco dopo vidi l’articolo pubblicato, persino con rilievo. Il sottotitolo era Vita di Londra. Mi furono chiesti altri articoli, ero piena di incredulo stupore. Tuttavia li mandai, ed ebbero una piccola eco, pari all’allegra naturalezza con cui erano stati scritti.

Quando tornai in Italia ero già una ragazza diversa. Il problema, molto grosso allora per una donna, era quello di una identità in fieri in un mondo quasi privo di uscite: il mondo patriarcale. Pianificai di diventare indipendente facendo la giornalista. Era scomparsa l’allegria. La responsabilità piena di conflitti si era insinuata nella vivace incoscienza della ragazza che voleva diventare una persona, secondo se stessa. Avrei potuto mantenermi scrivendo per i giornali.» Infatti divenne inviata per importanti riviste di quel periodo come Il mondo, L’europeo, Epoca, La nazione per cui fece anche diverse interviste di cui ricordò in particolare quelle a Rubinstein e a Giacometti.

L’editore Sansoni – nella persona del suo nuovo proprietario, Federico Gentile – iniziò una collana di libri d’esperienza vissuta, e le chiese di pubblicare i suoi articoli inglesi e nel 1958 uscì Gli Scapoli di Londra, recensito da Montale e che vinse il Bagutta Tre Signore, l’anno in cui vinse Italo Calvino.

Credo si capisca come lo scrivere diventasse allora il suo lavoro per emanciparsi ma la passione per lo scrivere prese corpo nella scrittura dei racconti. Ci disse: “Il racconto mi incanta. Ho scoperto Katherine Mansfield, grande maestra, stupenda esaltatrice della vita minima, della vita del sentire, delle emozioni, con una stupenda sensibilità femminea”. E poi aggiunse: “Scrivo tutto quello che si annida dentro il non detto di una persona. Nella mia grande famiglia nessuno si interessava a sapere la verità, fin da bambina credevo importante capire la verità e dirla, non solo i fatti”.

E poi continuò: “Scrivevo in modo narrativo ancora tradizionale. Ero stata spinta a scrivere da Anna Banti, grande figura di donna, ma non obbedivo a degli incitamenti. Quello che sentivo è ben detto da Carla Lonzi nel Secondo Manifesto di Rivolta femminile Io dico io del 1977”. Nell’incontro lo citò leggendolo direttamente: “Chi ha detto che l’ideologia è anche la mia avventura? / Avventura e ideologia sono incompatibili / La mia avventura sono io”. E aggiunse: “È l’indicazione più bella della singolarità, della potenzialità che una deve riconoscersi, tirar fuori, amare, è il percorso di una persona se è fedele alla propria singolarità per tutta la vita”.

Del femminismo temeva diventasse un’ideologia e invece valorizzò l’importanza della singolarità a partire da se stessa per poi valorizzarla anche rispetto alle scrittrici da lei scelte.

L’incontro con Virginia Woolf nacque grazie ad Anna Banti che dirigeva la parte letteraria della rivista Paragone, dove Livi pubblicava qualche recensione.

Grazia ci raccontò: “Banti mi telefonò dicendomi che sentiva che ero sulla stessa lunghezza d’onda di Virginia Woolf e mi chiese di scrivere un saggio su di lei entro un mese. Non sapevo le regole per scrivere un saggio e gli uomini a cui mi rivolgevo erano sbrigativi, ma scrivere questo saggio mi ha fatto scoprire, uso una parola femminista, la sorellanza perché via via che leggevo la Woolf capivo benissimo, non tanto la lingua ma chi era e che anch’io provavo quello che lei scriveva, sentivo la gioia di ritrovarmi. Ho letto tutto e ho scritto il saggio. Ho provato grande soddisfazione perché Banti mi disse Bellissimo e lo mise in apertura della rivista. Era una cosa incoraggiante ma io percepivo con forza come noi eravamo intrappolate nella subordinazione come donne agli uomini”.

Dal saggio su Woolf successivamente le venne in mente di collocare nella stanza di lavoro altre scrittrici per scrivere della loro vita. La stanza metafora per dire il bisogno di entrare all’interno di una vita, per dare un tocco di empatia. Era incantata da tutte le scrittrici scelte: Woolf per la vicinanza interiore straordinaria; Austen assoluta per non aver bisogno d’altro dentro la sua routine; Dickinson monaca dell’assoluto; Percoto, sua scoperta ridotta in una cartella polverosa nell’archivio di Udine, con una vita quotidiana molto difficile ma donna molto forte; di Mansfield abbiamo già detto, Anaïs Nin donna che giocava col suo aspetto e sapeva giocare con l’amore, cosa che Grazia non sapeva fare ma che l’affascinava. Ci disse: “Ho sentito per tutte latente fiducia, tenerezza, partecipazione per i destini”.

Con Da una stanza all’altra del 1984 inizia un percorso, che continuerà soprattutto con Le lettere del mio nome e Narrare è un destino, di presa di coscienza femminista, o meglio, come precisò, di sviluppo di “una piega della sensibilità che andava verso la condizione reale delle donne e che mi faceva bramare per una chiarezza di rapporti. […] Sono donna, mi riconosco in loro, ho l’istinto di scavare in loro, ne sento la dolorosità che poi ho sentito anche negli uomini”.

Grazia Livi con queste parole ci mostra come ci si possa aprire empaticamente alla differenza maschile quando e perché, partendo da sé, si resta fedeli al proprio essere donna.

1 https://www.societadelleletterate.it/2015/01/6926/

(www.libreriadelledonne.it, 2 aprile 2025)

dal Fatto Quotidiano

La vicenda avvenuta a Roma che vede protagonista una bambina di cinque anni che si è legata con lo scotch a una sedia sotto un tavolo per non essere separata dalla madre, solleva interrogativi profondi e drammatici sull’equilibrio tra tutela dei minori, decisioni giudiziarie e il concetto stesso di giustizia come protezione. Una bambina che rifiutail prelievo forzato è un segnale da ascoltare, non da ignorare. Il gesto estremo e simbolico della minore è l’espressione di un disagio profondo, che va ben oltre la normale opposizione infantile.

Un tale comportamento non è solo frutto di una relazione affettiva intensa con la figura materna, ma manifesta anche una volontà consapevole, espressa nel linguaggio che un bambino può usare con il corpo, l’azione, il rifiuto.

Il punto non è se il provvedimento sia formalmente legittimo. Il punto è se sia giusto provocare un trauma irreparabile.

Quando la giustizia diventa trauma non è più giustizia ma violenza. L’intervento dello Stato, laddove la tutela dei minori sia necessaria, dovrebbe essere proporzionato, tempestivo, rispettoso della dignità e del superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia, ratificata con l. 176/1991). Tuttavia, quando il sistema interviene senza ascolto, senza gradualità, senza mediazione, il confine tra tutela e violenza istituzionale diventa drammaticamente sottile.

In casi come questo, si rischia di produrre l’effetto contrario a quello dichiarato: non si protegge il minore, lo si danneggia.

Il fatto, poi, che un intero condominio si sia mobilitato per impedire il prelievo forzato dimostra che la società civile ha percepito la misura come ingiusta, sproporzionata, disumana. Quando è il popolo a dover contenerel’eccesso dello Stato, siamo di fronte a una rottura del patto fiduciario tra istituzioni e cittadini. Lo Stato non può delegare la propria funzione protettiva alla reazione spontanea della collettività. Deve, invece, interrogarsi su come siano potuti accadere fallimenti sistemici e di ascolto, che hanno portato un’intera comunità a difendere chi, sulla carta, doveva essere già tutelato dallo Stato.

La conferenza stampa che ho organizzato alla Camera dei deputati e l’interrogazione parlamentare che ho presentato al ministro della giustizia, Carlo Nordio, sono atti istituzionali necessari in presenza di una situazione che evoca gravi profili di lesione dei diritti fondamentali della minore.

Questo caso impone una riflessione urgente sulla giustizia minorile, la quale deve essere ripensata in chiave relazionale e non solo procedurale. Ma soprattutto serve una seria revisione della legge n. 54 del 2006. Tale norma ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la separazione o il divorzio. Un principio condivisibile nei suoi intenti, fondato sull’idea che la presenza di entrambi i genitori sia, in linea generale, un valore per la crescita sana ed equilibrata del figlio.

Tuttavia, a quasi vent’anni dalla sua entrata in vigore, è ormai evidente che il principio della bigenitorialità non può essere applicato come dogma, né in modo automatico e indifferenziato. Esistono contesti familiari, troppo spesso sottovalutati, in cui uno dei due genitori manifesta comportamenti violenti, abusanti o gravemente disfunzionali. In questi casi, insistere sul mantenimento della bigenitorialità senza una reale valutazione del rischio significa sacrificare il superiore interesse del minore sull’altare della formalità.

La giurisprudenza, sia nazionale che della Corte EDU, ha più volte affermato che il diritto del minore alla relazione con entrambi i genitori non è assoluto, ma va sempre valutato alla luce della concreta idoneità genitoriale e della capacità di ciascun genitore di contribuire in modo positivo alla crescita del figlio. Eppure, nella prassi, si continuano a registrare decisioni giudiziarie che, pur in presenza di denunce documentate per maltrattamenti, stalking o abusi, dispongono affidi condivisi o incontri “protetti” con genitori violenti, mettendo a rischio l’incolumità psico-fisica del minore e della madre che lo tutela.

da il manifesto

Da uno scherzoso componimento liceale a una strofa buttata giù alla vigilia della morte: le poesie «disperse» vengono ora raccolte da Andrea Ceccarelli sotto il titolo «Racconto antico», da Adelphi

Cimentandosi nel 1996 in quel particolarissimo genere letterario che è il discorso di accettazione del premio Nobel, Wisława Szymborska deplorava con la consueta ironia il carattere «nient’affatto fotogenico» del proprio mestiere. Nessun regista, a suo dire, si sarebbe mai arrischiato a girare un documentario sulla vita quotidiana di un individuo che «fissa con lo sguardo immobile la parete o il soffitto, di tanto in tanto scrive sette versi, dopo un quarto d’ora ne cancella uno, dopodiché passa un’ora in cui non accade nulla… Quale spettatore reggerebbe uno spettacolo simile?» Peggio ancora, questa sequenza soporifera si sarebbe verosimilmente conclusa con l’attimo in cui il poeta insoddisfatto, dopo tante tribolazioni, annienta i frutti imperfetti del proprio lavoro.

All’esercizio dell’auto da fé Szymborska si dedicava in effetti con una certa ostinazione – lo dimostra il fatto che al momento dell’attribuzione del Nobel fosse autrice di soli nove esili volumetti di poesie, di cui due (quelli degli esordi real-socialisti risalenti a mezzo secolo prima) disconosciuti e mai più ripubblicati.

Eppure nel suo caso il reiterato ricorso al cestino della carta straccia – da lei ritenuto lo strumento più prezioso per chi scrive – non era motivato esclusivamente da una spasmodica tendenza all’autocritica. Altrettanto stringente doveva sembrarle l’imperativo etico di utilizzare con morigeratezza quel potere quasi stregonesco che offre la scrittura: retrocedere al «paradiso perduto della probabilità», addentrarsi tra gli interstizi del possibile e fondare così, sulla base degli elementi trascelti, un ordine diverso da quello esistente. Se scrivere è innanzitutto «la vendetta di una mano mortale», ovvero la creazione di un mondo alternativo di cui l’autore stringe strettamente in pugno le «sorti indipendenti», è chiaro che di un simile dono non si dovrebbe abusare, pena l’incorrere in quei pericoli che Szymborska aborriva, e cioè nel chiacchiericcio o, peggio, nella falsità.

In un lungo arco temporale

Considerando la propensione dell’autrice verso questa sorta di ecologia della creazione, sembra tanto più straordinario che a tredici anni ormai dalla sua scomparsa escano ancora poesie inedite, non incluse in nessuna raccolta pubblicata in vita, ma nemmeno distrutte. Poesie che difficilmente potrebbero essere raggruppate sotto una rubrica diversa da quella di «disperse» scelta da Andrea Ceccherelli per il sottotitolo di Racconto antico, proposto ora da Adelphi a sua cura (pp. 140, € 13,00). L’ampiezza dell’arco temporale (si va da uno scherzoso componimento liceale a una strofa messa su carta alla vigilia della morte), nonché l’ovvia eterogeneità dell’intonazione, rendono infatti impossibile individuare fra questi versi un minimo comune denominatore. Al contempo, non è difficile intravedervi quell’interrogazione tenace e spesso stupita del reale che costituisce la cifra inconfondibile della poetessa polacca. Così come pressoché immutata nel tempo rimane la sua tendenza a procedere secondo una logica accumulativa, che ai risvolti concreti dell’essere affianca innumerevoli varianti irrealizzate.

Queste eventualità inopinatamente scartate dal destino talora restano, a volte, perfino implicite, consegnate a un pudico, quanto scherzoso non detto: «Se mai le cose potessero parlare – / ma se parlassero, potrebbero anche mentire. / Soprattutto quelle ordinarie e poco apprezzate, / per attirare finalmente l’attenzione. // Mi spaventa l’idea / di cosa mi direbbe il tuo bottone caduto, / e a te la mia chiave di casa, / vecchia mitomane».

Altrove, la vita potenziale degli oggetti si condensa in apologhi spassosi, invariabilmente conclusi da appelli edificanti alla gioventù comunista. È il caso di Favole sulla vita delle cose inanimate del 1949, dove la poetessa – allora ventiseienne – immagina le possibili sorti di un libro che, non essendo mai stato letto da nessuno, decida di leggersi da solo; inoltre, di una stufa intenzionata a cambiare quotidianamente nome, a seconda del santo o della santa celebrati quel giorno: e, ancora, di un letto pigro, convinto che non esista nulla di meglio del sonno.

L’alternativa del «se mai» assume tonalità affatto diverse in La dialettica e l’arte, forse una delle poesie più «dissenzienti» di Szymborska, uscita a Parigi sulla rivista dell’emigrazione polacca «Kultura» nel 1985 sotto pseudonimo, e significativamente non inclusa nella raccolta successiva, Gente sul ponte, uscita l’anno seguente. Qui l’autrice passa in rassegna le prevedibilissime conseguenze derivanti per un poeta dal sottomettersi supinamente alle direttive del potere politico o, al contrario, dall’ignorarle: «La tua opera, artista, è sulla bilancia della sorte / Se dirai Sì / subito acquisterà peso / Se dirai No / ne perderà all’istante / Se dirai Sì / diventerai finalmente / migliore dei peggiori / perché i peggiori saranno quelli che hanno detto No».

Quando tutto è bianco o nero

Umori non meno sediziosi trapelano da La tribuna, dissacrante ritratto di non meglio specificate autorità militari e civili, che evoca alla mente i Generali dipinti da Enrico Baj. Più malinconica è invece la riflessione metapoetica contenuta nel componimento dedicato a František Halas, poeta ceco che, malgrado la sua militanza di sinistra e il ruolo attivo svolto nella Resistenza, divenne oggetto di una sorta di damnatio memoriae in epoca staliniana. Irridendo il manicheismo propagandato dall’alto («Semplifichiamo il mondo. L’erba sappia / che anche il suo colore o è bianco o è nero»), la poetessa polacca osserva ironicamente come le «vie di un tempo, non perfettamente rette» non siano ormai più tollerate.

Forse ha origine proprio da questa constatazione la sua successiva tendenza a deviare dagli schemi precostituiti («Sono, ma non devo / esserlo, una figlia del secolo») per progettare «un mondo nuova edizione /, riveduta», che risponda unicamente alle regole della scrittura. È la prospettiva aperta in Racconto antico, forse la più bella tra le «poesie disperse», riemersa dall’archivio del marito dell’autrice Adam Włodek. Sancendo qui per la prima volta l’autonomia assoluta dell’universo letterario rispetto a quello reale, Szymborska afferma scherzosamente il carattere veridico di ogni narrazione, dal momento che chi scrive non può fare a meno di condividere, soprattutto nei momenti più lieti, le esistenze di carta dei suoi personaggi: «L’autore giura che era lì al banchetto / con gli sposi, a bere vino centenario, / che nel mondo non descritto è troppo caro».

da L’Altravoce il Quotidiano

Il 23 marzo 1944, in un pomeriggio di sole, nella Roma occupata dai nazifascisti, un gruppo di giovani partigiani dei Gap (Gruppi di azione patriottica), organizzazione clandestina armata del Partito Comunista, in via Rasella fa strage di tedeschi. Ritanna Armeni con il suo ultimo romanzo A Roma non ci sono le montagne edito da Ponte alle Grazie, ci catapulta in quel pomeriggio. Protagonisti sono giovani borghesi, colti, studenti, assistenti universitari o docenti, qualche operaio, che hanno scelto la lotta armata contro i tedeschi e i loro servi fascisti, in attesa dell’arrivo degli alleati (4 giugno 1944). Carla Capponi (nome di battaglia Elena), Sasà Bentivoglio (Paolo), Carlo Salinari (Spartaco), Franco Calamandrei (Cola), Maria Teresa Regard (Piera), Mario Fiorentino (Giovanni), Lucia Ottobrini (Maria): sono questi i loro nomi e quel pomeriggio ognuno/a è al proprio posto. Giorgio Amendola, dirigente del Partito comunista e componente del Cnl (Comitato di liberazione nazionale) e Spartaco, comandante del Gruppo, controllano che tutto vada secondo i piani. Tutto doveva avvenire entro le 14.00 quando il battaglione Bozen formato da 150 tedeschi, cantando e marciando, avrebbe attraversato via Rasella, secondo il racconto di Mario e Lucia che dalla loro finestra, ogni giorno, sentivano le voci e il rumore degli stivali. Tutti aspettano. Aspetta Sasà vestito da spazzino con il suo carretto pieno del tritolo portato da Carla, andando su e giù per le strade controllate dai tedeschi. Lei aspetta, con la borsa piena di bombe a mano, davanti al portone del “Messaggero” con un impermeabile al braccio che poi darà a Sasà. Tutti gli altri aspettano con pistole e bombe a mano costruite da Giulio, il giovane laureato in fisica. Perché i romani non prendono le armi, non si ribellano contro gli occupanti che in città seminano terrore e morte? «Perché – risponde l’autrice – a Roma non c’erano le montagne dove nascondersi come i partigiani del resto del Paese. Per nascondersi si poteva contare solo sui portici, sulle strade strette del centro, sui quartieri che in periferia si intrecciavano e si confondevano con le chiese o dei conventi. Le truppe naziste non si annunciavano, apparivano all’improvviso, sfilavano per le strade, perquisivano i cantieri, entravano nei portici. Toglievano il respiro […] sfinivano con la loro presenza». Terrore e odio seminava, insieme ai fascisti, Herbert Kappler, comandante della Gestapo, con arresti e torture. Aveva svuotato il Ghetto e deportato gli ebrei dopo averli ingannati facendosi consegnare 50 chili di oro in cambio della deportazione. Intanto a via Rasella il tempo passa ma dei tedeschi non c’è traccia. Sono alla festa nostalgica dei fascisti per l’anniversario della nascita del Partito (23 marzo 1919). Minuto dopo minuto l’autrice ci rivela i sentimenti contrastanti dei partigiani che stanno per annullare l’operazione militare quando alle 15.45 il battaglione arriva, marciando e cantando. L’esplosione è terribile, una strage (33 morti, un ragazzo lì per caso e molti feriti). I partigiani fuggono, i tedeschi sotto shock reagiscono subito, colpiscono le finestre, entrano nei portoni e nei negozi, fanno saltare le serrature, perquisiscono gli appartamenti, prendono i civili, compresi donne e bambini, separano gli uomini dalle donne. Da Berlino arrivano gli ordini di una rappresaglia esemplare che faccia “tremare il mondo”. Hitler vuole fucilati dai 30 ai 50 italiani per ogni tedesco ucciso, ma per paura di una insurrezione si decide 10. E fu l’eccidio delle Fosse Ardeatine (320 innocenti). Nella ricorrenza di quegli eventi come non pensare a Gaza dove, dopo il massacro del 7 ottobre, la rappresaglia è diventata genocidio di un popolo e le Fosse Ardeatine un abisso di odio, disumanità e morti tra cui migliaia di bambine/i innocenti?

(L’Altravoce il Quotidiano, rubrica “Io Donna”, 29 marzo 2025. L’Altravoce il Quotidiano è il Quotidiano del Sud che ha cambiato nome)

da il manifesto

Per un comunismo della cura di Gian Andrea Franchi edito da DeriveApprodi (pp. 192, euro 18) è un testo fondamentale per chi voglia riflettere sul presente, il recente passato e avere una visione del futuro in cui i fenomeni migratori, per ragioni climatiche e scenari di guerra, sono destinati ad aumentare drasticamente. Franchi è uno dei fondatori di Linea d’Ombra, un’organizzazione di volontariato nata a Trieste nel 2019 che riunisce gli attivisti che accolgono i profughi della rotta balcanica, diretti soprattutto verso il nord Europa, nella piazza antistante la stazione di Trieste, ribattezzata Piazza del Mondo.

Si tratta di un’esperienza che nasce da un’azione spontanea di Lorena Fornasir che di fronte allo scenario di uomini e donne coi piedi martoriati dal cammino lungo e difficoltoso, decide di occuparsi di quelle ferite, per aiutarli a proseguire nel loro percorso. Del resto, scrive Franchi, «la cura si esprime efficacemente nel contatto fra i corpi».

La cura, come indica il titolo, è uno dei temi fondamentali di questo testo così denso e allo stesso tempo lucido: «la cura è politica o non è cura» chiarisce però Franchi. In un contesto quale quello neoliberista in cui viviamo, la cura viene rimossa perché non è funzionale al sistema capitalista che è, come già Marx indicava, mortifero più che votato alla salvaguardia della vita.

Del resto, come viene chiarito qui, quando a dominare è la produzione e quindi il tempo deve essere interamente votato al profitto, «il lavoro di riproduzione», cioè la cura, viene declassato o reso invisibile, nonostante sia ciò che garantisce la vita della specie umana, risaputamente vulnerabile. Gian Andrea Franchi sottolinea, poi, come la tanto millantata sicurezza, parola entrata nel discorso pubblico ormai da tempo e che sembra essere diventata l’unico obiettivo dei governi occidentali, abbia la sua etimologia nell’assenza di cura, derivando proprio da sine cura. C’è nel modo in cui l’autore descrive l’esperienza nella Piazza del Mondo qualcosa di miracoloso, non tanto per il valore etico evidente di quello che vi accade, ma per la lucidità con la quale analizza il posizionamento di Linea d’Ombra.

Significativamente in diversi punti del testo Franchi chiarisce che occuparsi degli altri significa prendersi cura di sé: «Chiunque si occupi, in qualsiasi chiave, umanitaria o politica di singoli, gruppi o popolazioni che subiscono gli effetti di situazioni tragiche, lo fa, prima di tutto, perché ne riceve senso per la sua esistenza». Linea d’Ombra affronta appunto la cura degli «esuli» scrive Franchi, utilizzando un’espressione che ha rimandi ben diversi da migranti o profughi: gli esuli sono persone che non possono più vivere nel loro paese per ragioni politiche, a loro volta conseguenze delle azioni colonialiste dei governi occidentali.

Per questo, nominandone la complessità e talvolta i risvolti fallimentari, definisce gli incontri con gli esuli un «furto di senso». Esiste, infatti, quella che Franchi chiama «la linea abissale» che separa noi discendenti dai colonizzatori da loro vittime del colonialismo, una differenza che descrive ulteriormente distinguendo la nostra condizione di «avere un corpo» da quella degli esuli di «essere un corpo». «Avere un corpo» comporta che il sistema capitalista lo voglia ingabbiare e controllare, «essere un corpo» impone di aderire al senso dell’esistenza che presuppone la morte, ma non in termini di castrazione estrema, bensì come parte della vita.

Non c’è un punto in questo testo in cui Franchi definisca il sistema neoliberista migliore o auspicabile rispetto al «game» dell’esilio e la sua visione sorge da un’osservazione diretta, dal «farne esperienza».

Nell’epoca contemporanea prevale, però, l’impedimento dell’esperienza, scrive Franchi, a causa di «quel radicale conformismo» dominante, cioè la normalizzazione imposta dal sistema capitalista. È da qui che deriva secondo lui l’indifferenza dilagante che è a sua volta origine del razzismo. Per un comunismo della cura è un testo in cui coesistono riflessioni a partire dall’esperienza, appunto, nella Piazza del Mondo, ma anche maturate dallo studio costante della filosofia, da Marx a Judith Butler. Infatti, Franchi non solo puntualizza come «l’inferiorizzazione razziale delle donne sia stata la prima e più radicale forma di razzismo», ma ribadisce spesso che il femminismo è l’espressione più efficace della politica di Re-esistenza che lui si auspica. «La tenacia nella durata è un’arte assai difficile» scrive ancora Franchi che la pratica nel suo impegno quotidiano con gli esuli a Trieste, nei suoi studi e nel tentativo indefesso e delicato di comprendere la realtà che ci circonda e che spesso ci curiamo di rimuovere.

(il manifesto, 29 marzo 2025, Trieste, la rotta balcanica e quella linea abissale | il manifesto)

da il Fatto Quotidiano

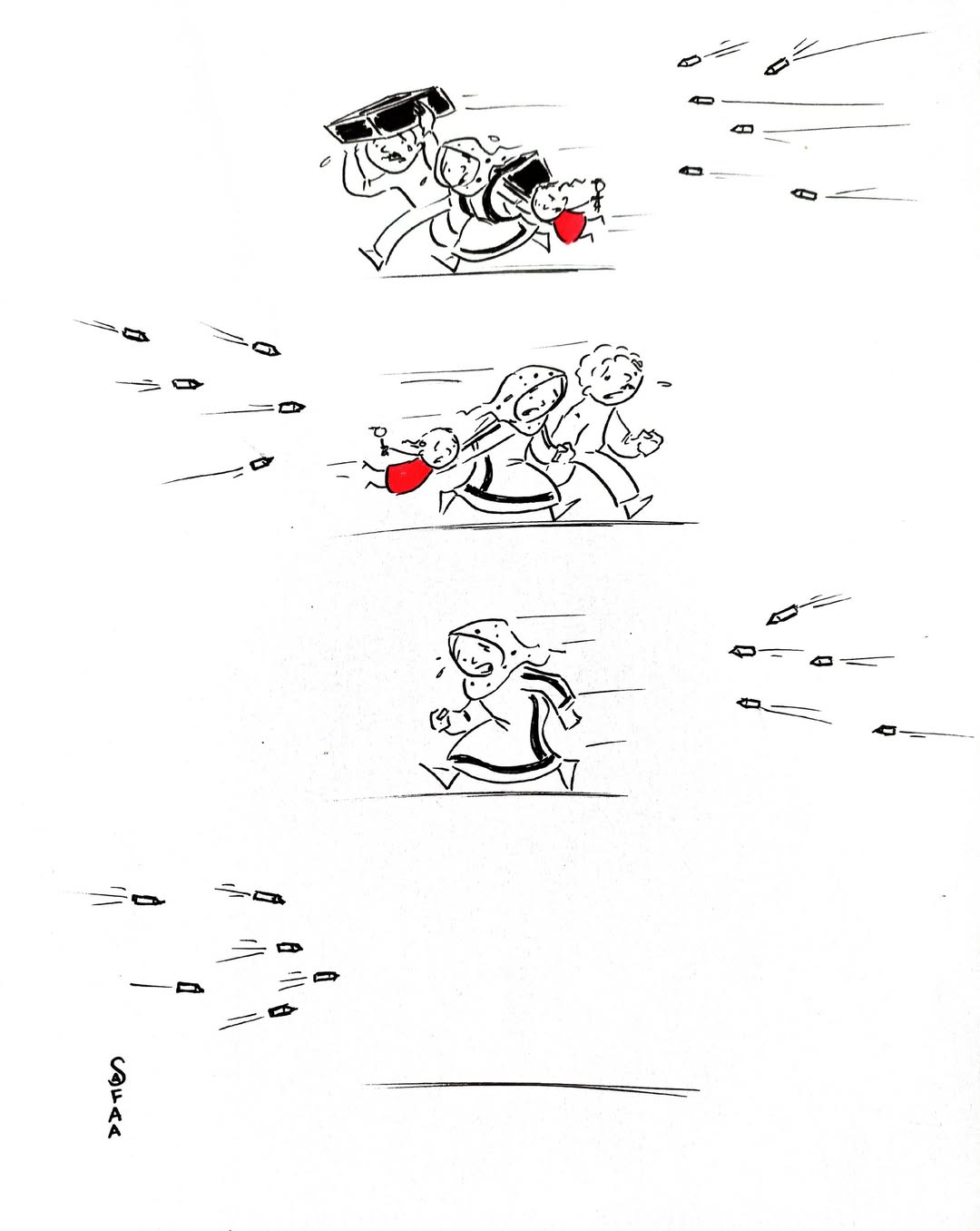

Dopo 17 mesi di stragi, distruzione e sofferenza, la popolazione di Gaza alza la testa. Da quattro giorni sono scoppiate proteste a Beit Lahia, nel nord di Gaza, per chiedere che Hamas si dimetta dal potere. I civili sono scesi in strada, chiedendo una vita dignitosa e senza guerra. Secondo l’attivista Amin Abed, uno degli organizzatori, i preparativi della protesta sono stati interrotti da pesanti bombardamenti israeliani. La casa di uno dei giovani organizzatori, Yusuf Alayan, è stata colpita dall’Idf, e sono morte nell’attacco la figlia e la madre.

Nonostante le tragedie subite a causa dei bombardamenti israeliani, l’idea della protesta contro Hamas si è diffusa rapidamente anche durante i funerali, portando a una grande partecipazione. Video e foto condivisi sui social media mostravano uomini, donne e bambini che scandivano “Fuori, fuori, Hamas fuori!”. Portavano cartelli con scritto: “Vogliamo vivere”, “Vogliamo dignità”, “Basta guerre” e “Il sangue dei nostri figli non è a buon mercato”. Un anziano di Beit Lahia è diventato virale online mentre diceva: “Vogliamo pace, dignità e diritti. Rifiutiamo lo sfollamento e l’essere governati con la forza”.

Il movimento, iniziato a Beit Lahia, si è rapidamente esteso al campo di Jabalia e a Shuja’iyya. Sono in corso proteste anche a Khan Younis, Nuseirat e Deir al-Balah. L’attivista Abed ha spiegato: “Questo movimento è stato spontaneo, ma ci siamo preparati per sole dodici ore. La gente era pronta a scendere in strada. Si tratta del seguito delle proteste del passato, in particolare del movimento Vogliamo vivere”. Il movimento Vogliamo vivere è nato nel 2017 ed è stato violentemente represso da Hamas. È riemerso nel 2019, ma ha finito per essere nuovamente represso. Molti dei suoi leader, tra cui Abed, Hassan Jamal, Ramzi Herzallah e Amjad Abu Kosh, sono stati arrestati, picchiati e persino uccisi. Lo stesso Abed è stato brutalmente picchiato da uomini di Hamas l’8 luglio 2024, durante questa guerra. Gli sono stati rotti gli arti, i denti sono andati in frantumi e ha riportato gravi ferite alla testa, tanto da richiedere un’evacuazione medica urgente negli Emirati Arabi Uniti. Ma Abed trova ancora la forza di parlare: “Questo movimento riflette la volontà del popolo di porre fine allo spargimento di sangue e di liberarsi da Hamas. Hamas dà a Israele una scusa per continuare a uccidere e sfollare. Per 18 anni ha governato con il pugno duro, causando distruzione senza alcun reale guadagno nazionale o popolare. Hamas e i suoi sostenitori, tra cui Al Jazeera, stanno cercando di demonizzare il nostro movimento per giustificare la sua repressione”. Al Jazeera, ad esempio, ha raccontato le proteste come fossero solo una richiesta di porre fine alla guerra di Israele contro Gaza, ignorando il fatto che si tratta di un movimento anti-Hamas. Molti attivisti palestinesi hanno criticato questa vulgata, sostenendo che i media preferiscono ritrarre i gazawi come vittime piuttosto che come persone che chiedono i loro diritti.

Hamas ha tentato di reprimere alcune delle proteste, ma non è riuscito a metterle completamente a tacere. Le manifestazioni hanno messo in luce un malcontento diffuso, rendendo più difficile per Hamas nascondere la rabbia pubblica. Altri sostengono che le proteste siano sbagliate e che dovrebbero essere rivolte a Israele, che continua a uccidere civili indipendentemente dalla posizione politica. Temono che le proteste possano alimentare il conflitto interno e servire gli interessi di Israele indebolendo l’unità palestinese. I sostenitori della resistenza armata sostengono che le armi di Hamas sono essenziali per la liberazione, mentre i critici ritengono che ci siano altri modi per resistere all’occupazione oltre al confronto militare.

Anche Israele ha guardato alle proteste con sospetto. Il Canale 12 israeliano ha citato un alto funzionario che ha avvertito: “Potrebbe trattarsi di un inganno di Hamas”. Il funzionario ha ammesso di essere sorpreso dalla portata delle proteste, riconoscendo che la frustrazione contro Hamas era cresciuta, ma non era mai stata espressa così apertamente prima. Perché Israele è scettico? Dall’inizio della guerra, Israele ha giustificato i suoi attacchi dipingendo tutti i gazawi come terroristi. I leader israeliani, compreso Netanyahu, hanno ripetutamente definito gli abitanti di Gaza “animali umani” che devono essere eliminati. Sostengono che tutti i gazawi abbiano appoggiato l’attacco del 7 ottobre e sono quindi obiettivi legittimi. Le proteste contraddicono queste affermazioni, dimostrando che molti abitanti palestinesi di Gaza si oppongono a Hamas e vogliono solo vivere in pace. Allo stesso tempo, Hamas si sente sempre più minacciato da queste proteste. A differenza delle precedenti manifestazioni che Hamas ha represso con la scusa di mantenere la “sicurezza”, ora Gaza è nel caos più totale. Non c’è più sicurezza da “mantenere”. L’occupazione israeliana controlla gran parte della Striscia e i bombardamenti quotidiani non lasciano spazio a una normale vita quotidiana. I manifestanti con queste proteste contro Hamas, sempre più estese, stanno esprimendo la loro disperazione di fronte alla guerra e alla sofferenza in corso, di cui anche Hamas è responsabile.

Sia Hamas sia Israele, infatti, stanno usando la popolazione di Gaza come ostaggio: Hamas per la sua sopravvivenza politica e Israele come scusa per continuare a distruggere. La popolazione di Gaza è intrappolata tra due estremi e i civili palestinesi sono le vittime. La guerra ha rubato il loro futuro, i loro figli e le loro case. Nel frattempo, i palestinesi continuano a essere usati: Israele vuole dipingerli tutti come terroristi per giustificare le uccisioni di massa; Hamas vuole controllarli con la forza, ignorando le loro sofferenze; i media arabi vogliono raccontarli come figure tragiche; il resto del mondo vuole che muoiano come vittime o che combattano come eroi. Ma quando la gente di Gaza finalmente alza la voce, chiedendo dignità e pace, viene messa a tacere, accusata di tradimento, repressa o bombardata. Alla fine, Gaza non è solo un campo di battaglia, né una storia che può essere modellata per adattarsi ai programmi politici. A Gaza vivono persone che vogliono vivere, che vogliono sicurezza e che sognano un futuro. Ma per ora le loro voci sembrano essere le più scomode per tutti.

da Minima&Moralia

“Se mai un giorno scrivessi un’autobiografia dovrebbe intitolarsi Troppo. Troppo povera, troppo malata, troppo grassa, troppo debole. Per tutta la vita c’è sempre stato qualcosa di me che era troppo poco. Oppure troppo”.

Sono estratti di una confessione tra le pagine di Bugie su mia madre (L’orma, trad. di Flavia Pantanella) di Daniela Dröscher. La scrittrice e drammaturga tedesca si interroga sulla possibilità che ciascuno abbia tre vite: una pubblica, una privata e una segreta, prendendo in prestito le parole di Gerald Martin in Vita di Gabriel García Márquez. Si muove tra passato e presente con continui flashback per narrare gli anni della sua infanzia, segnati dall’infelicità di sua madre, con cui oggi intesse un dialogo per cercare di dare risposte a drammi che le erano in parte incomprensibili da bambina.

L’autrice ripercorre i primi anni Ottanta sino al disastro nucleare di Chernobyl, isolando il periodo del trasferimento della sua famiglia da Monaco a un piccolo centro, Obach. La ristretta dimensione urbana contribuisce a enfatizzare alcuni aspetti affrontati nell’opera, come il peso del pregiudizio, la calunnia, la necessità di perpetuare una finzione continua per salvare le apparenze, la difficoltà a riconoscere le possibilità di emancipazione e l’indipendenza economica femminile (solo nel 1977 alle donne in Germania è riconosciuto il diritto all’autodeterminazione in ambito lavorativo). Dröscher indaga il corpo della madre, lo scarto tra l’armonia con cui la donna convive con la propria fisicità e l’effetto disturbante che quel corpo genera agli occhi del marito e della comunità.

Il corpo di mia madre rappresentava la visibilità in un mondo che puntava tutto sull’invisibilità.

L’atto politico della rivendicazione di sé attraverso il corpo reso nell’immagine di una donna irriverente, ironica, determinata e sicura di sé sul lavoro, che si piace e che avanza con gioia nell’esistenza, si scontra con i limiti di una visione patriarcale grassofobica che imputa a un aspetto fisico difforme rispetto a una presunta norma il motivo primario di imbarazzo e vergogna altrui. L’inesorabile condanna del dimagrimento forzato costringe la donna a una routine umiliante, come doversi pesare ogni sabato mattina davanti al marito (con vani stratagemmi come appoggiarsi al bastone lavapavimenti per alleggerire il peso). Le proibizioni subite sanciscono un’esclusione sociale e famigliare deleteria, come il divieto di partecipare alle vacanze estive al mare o alla cena natalizia di lavoro. Quel corpo diventa il simulacro di ogni fallimento, dalle cause processuali alla mancata promozione aziendale del marito, al faticoso avanzamento sociale nello scarso riconoscimento da parte della piccola comunità.

In un certo senso è come se mio padre, per tutta la vita, avesse confuso mia madre con una casa. Con la differenza che in una casa si possono fare degli interventi di valorizzazione senza chiedere il permesso, sul corpo di un’altra persona no.

Dröscher rintraccia nella dimensione domestica della sua infanzia il prisma attraverso cui osservare lo smarrimento dell’individuo e della società e dare forma a uno studio narrativo sulla scarsa attenzione verso la depressione, l’isolamento sociale, l’insicurezza emotiva; sull’esposizione infantile alla precarietà economica e affettiva con conseguente inversione di ruoli tra genitori e figli; sul mancato riconoscimento del sovraccarico emotivo e fisico di donne imprigionate nei doveri famigliari che trascorrono la maggior parte della vita a mettere da parte desideri e ambizioni in funzione delle responsabilità verso ruoli prestabiliti; sul velo tragico e triste che sovrasta esistenze condivise, trascorse permanendo in una condizione di estraneità reciproca.

Nel Kammerspiel che chiamiamo «famiglia» il bambino spesso finisce per diventare il parafulmine delle forze cui la donna è sottomessa nel patriarcato. Potrei stilare un lungo elenco dei gesti drammatici di mia madre. Il canovaccio scaraventato in cucina. La pentola sbattuta sulla tavola. Il cucchiaio di legno e il grembiule buttati via e lei che se ne va di punto in bianco lasciando ogni cosa sul fuoco. Lei che sale in macchina con lo sguardo inferocito e sfreccia via. Che all’improvviso smette di spazzare e getta la scopa in un angolo. Che si striglia i capelli lisci a colpi di spazzola. Anche mio padre possedeva questa drammaticità. È il linguaggio di tutta una generazione.

Bugie su mia madre si regge su ingrandimenti continui su scene del quotidiano che manifestano la complessità delle dinamiche relazionali, il significato della sorellanza, il ricatto della vacua armonia famigliare che sottende fratture tra accessi d’ira, silenzi e assoluta abnegazione, con miniature pervase di tristezza. Lei affacciata al balcone, che scruta il cielo con occhi nostalgici. Lei che inforna una torta con l’ultimo briciolo di forza che ha in corpo. Lei che sopporta stoicamente il dolore che le provoca ogni movimento. Ma la cosa peggiore era il suo sguardo. Ci brillava dentro una solitudine grave e grigia come il piombo.”

L’autrice si sofferma sul peso di condizionamenti culturali e sociali infestanti persino per il suo sguardo bambino, aggravati dalla diffidenza verso una donna considerata straniera perché figlia di tedeschi di Slesia immigrati nella provincia renana quando lei aveva sei anni. Tale aspetto è centrale nel comprendere la necessità della donna, in una comunità pervasa da stereotipi, di farsi largo anzitutto attraverso una cura estrema per il linguaggio e per la parola esatta, nella convinzione che la lingua sia la moneta in grado di definire l’appartenenza.

La storia personale si fa portatrice di una condizione condivisa per denunciare anche il paradosso esportato dagli Stati Uniti in particolare nel secondo Novecento in merito alla nuova attenzione riservata alla donna come consumatrice protagonista del mercato e al contempo vittima di canoni estetici irraggiungibili. Aspetti analizzati nell’opera attraverso un continuo rimando linguistico, a partire dalla riflessione sul momento in cui corpo e mente decidono di capitolare, rassegnandosi alla resa definitiva di fronte a un potere superiore.

L’opera è anche uno studio sulla figura del padre, su un patriarca non dominante ma insicuro, che vive un rapporto singolare con l’autorità, inesorabilmente assoggettato a una visione del lavoro con meccanismi proiettati sulla famiglia, e in linea con l’ideologia dilagante dal dopoguerra tedesco basata sulla ricostruzione, sul benessere e sul miracolo economico. Segnato dallo spauracchio del passato di povertà, nel desiderare il benessere finanziario l’uomo finisce per incarnare la figura del self-made man con contraddizioni come l’accettazione dello sbilanciamento salariare e dello sfruttamento di alcune tipologie di lavoratori. Nel profondo di tale visione si cela “la psicologia dell’uomo soldatesco, «corazzato», che traccia confini intorno a sé e li difende”.

Leggere Bugie su mia madre permette di interrogarsi sulla profonda attualità delle istanze sollevate dall’autrice nel porre implicitamente a confronto la società di quarant’anni fa e quella odierna a partire dal riconoscimento della necessità di una rivoluzione per contrastare la tendenza del patriarcato ad assoggettare le donne attraverso il controllo dei corpi, con una riflessione sul ruolo della scrittura come mezzo per indagare l’animo umano sulla soglia di menzogna e verità, sostanza e apparenza.

Scrivere non è una fuga. È fare un passo indietro. Fermarsi. Scrivendo posso abitare il confine tra fuggire e combattere. Senza paralizzarmi.

Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.

(Minima&Moralia, 27 marzo 2025, https://www.minimaetmoralia.it/wp/libri/contro-lassedio-patriarcale-del-corpo-bugie-su-mia-madre-di-daniela-droscher/)

da il Corriere della Sera

Il libro che Viktorija Amelina voleva scrivere era il diario di un’investigatrice di crimini di guerra. Il libro che ha lasciato incompiuto è molto di più. La mattina del 24 febbraio 2022, quando è iniziata l’invasione su larga scala, quando i carri armati russi sono arrivati in un attimo alle porte di Kiev e gli elicotteri hanno cercato di conquistare l’aeroporto strategico di Hostomel’ (senza riuscirci), Viktorija Amelina stava rientrando da una vacanza in Egitto.

Ha scoperto che i voli per l’Ucraina erano stati cancellati, lo spazio aereo chiuso. Per alcune ore si è trovata in un non luogo. Non era nemmeno certo che l’Ucraina esistesse ancora. Da persone, gli ucraini erano «diventati la guerra». Amelina non poteva partire, non poteva restare. Alla fine, insieme ad altri, è riuscita a imbarcarsi su un volo per Praga. Solo dopo l’atterraggio si è messa a piangere. «“Mamma, perché piangi?” chiede mio figlio. “Perché siamo a casa” rispondo. “Ma qui non siamo in Ucraina” dice lui confuso. “Questa è Europa” rispondo».

Amelina lascia il figlio al sicuro in Polonia e prosegue il suo viaggio. Farà avanti e indietro molte volte, ma alla fine deciderà che il suo posto è l’Ucraina invasa, lontano dal figlio. Chiederà a un’altra poeta e autrice di libri per l’infanzia, Kateryna Mikhalitsyna, di aiutarla a trovare le parole giuste per spiegare al figlio quella scelta.

Nella prefazione a “Guardando le donne guardare la guerra” che esce per Guanda, Margaret Atwood parla di Viktorija Amelina come dell’Angelo Registratore, «che annota le buone e le cattive azioni». Definisce la sua scrittura «ispida, urgente, personale, dettagliata e sensuale». Io posso solo aggiungere che ho aspettato a lungo questo libro, ma leggendolo ho dovuto fermarmi più di una volta. Per lasciar depositare, per riprendere fiato.

Nella postfazione, invece, è Amelina stessa a spiegarsi: «Dal 24 febbraio 2022, da scrittrice sono diventata investigatrice di crimini di guerra, e poi ho dovuto imparare a fare entrambi i mestieri per raccontare a voi, al mondo, la storia della ricerca di giustizia da parte della società civile ucraina. Qui dovrebbe esserci anche la storia di come sto reimparando a essere madre per mio figlio di undici anni».

Amelina è cresciuta a Leopoli, accanto a una base militare, ma una parte della sua famiglia abitava a Lugansk, nel Donbass, quindi la sua infanzia si è svolta anche lì. Le zone ora occupate dai russi e che forse, chissà, verranno presto cedute in un negoziato ingiusto, rappresentavano per lei il luogo delle vacanze. L’invasione del 2014 le aveva rese irraggiungibili, aveva messo del filo spinato anche attorno alla memoria di Amelina: la linea di contatto, scrive, «mi separa dalla bambina russificata che sono stata in passato». Di quei luoghi irraggiungibili evoca le notti, l’Orsa Maggiore brillantissima in cielo. «Le stelle per me sono associate all’infanzia e a Lugansk. Sono cresciuta, Lugansk è stata occupata dai russi, il mondo è cambiato ma io non ho imparato a riconoscere nessun’altra costellazione».

Il libro incompiuto è pieno d’immagini così, dove la cronaca si fonde con il privato, la storia con la memoria, e cade ogni barriera fra testimonianza e diario intimo, fra scrittura giornalistica e romanzesca. «Tutto ciò che riguarda la guerra russo-ucraina è personale», ma solo una scrittrice di romanzi e una poeta poteva colmare la distanza residua fra attualità e sentimento che esiste ancora in molti di noi.

È per questo che “Guardando le donne guardare la guerra” sarà il libro sull’invasione dell’Ucraina. Anche fra vent’anni, quando ne saranno stati pubblicati molti altri, più compiuti, formalmente perfetti. Leggendolo, guardiamo una scrittrice guardare la guerra, ma non solo: la guardiamo abitarla, subirla e contrastarla, tentare di comprenderla con ogni strumento intellettuale a sua disposizione. «Ogni istante è pieno di significato e consapevolezza, o addirittura può essere cruciale».

Ci ricordiamo qual è il contributo insostituibile degli scrittori, cosa aggiungono alle migliaia di pagine di cronaca, ai filmati, alle analisi: i dettagli. I dettagli marginali, trascurabili eppure pieni di significato, memorabili. Come il momento in cui Amelina raggiunge la sua casa di Kiev, a pochi chilometri dal fronte, dopo il viaggio faticosissimo dall’Egitto attraverso la Repubblica Ceca e la Polonia, e nella dispensa trova «i biscotti comprati prima dell’invasione», che «non sono ancora andati a male».

Spesso le donne che Amelina intervista, tutte forti, determinate, crollano parlando degli animali. Il racconto ne è pieno. Cani, conigli, mucche e pecore uccise senza motivo, uno scarabeo portato in salvo nel mezzo di un bombardamento. È un tratto comune a molte guerre: le atrocità subite dagli esseri umani raggiungono presto un livello di saturazione emotiva, ma la violenza che si rovescia sugli animali innocenti scatena ancora delle reazioni. Il 12 marzo 2022 Amelina accoglie un’amica giornalista, Olena Stepanenko, alla stazione di Leopoli. Olena è riuscita a fuggire da Buča. Con un distacco raggelante le dice: «Ho visto cose terribili durante la fuga, ma non riesco a ricordarmele». Però si mette a piangere poco dopo, parlando del gatto che ha chiuso in casa nella speranza di tornare a nutrirlo. Olena si augura che i russi abbiano sfondato la porta e lui sia potuto fuggire. Strani, paradossali, i desideri che la guerra produce.

All’improvviso un appunto a pagina 109 ci fa sobbalzare. Amelina scrive: «Lo vedo, il futuro. Certo, possiamo essere colpiti da un Iskander da un momento all’altro, ma in qualche modo io vedo l’Ucraina dopo la guerra». È una premonizione. Un missile Iskander la ucciderà il 27 giugno 2023, mentre si trova nel ristorante Ria di Kramators’k. Un collaboratore dei russi verrà condannato per aver fornito le coordinate del bersaglio. Il resto della premonizione, vedere l’Ucraina dopo la guerra, rimarrà così una fantasia. Lo è ancora. Il tempo che è seguito all’assassinio di Amelina è bastato a finire il volume al suo posto, a tradurlo, a pubblicarlo anche qui, senza che la guerra di fermasse.

Proseguendo, la lettura diventa più difficile. Non solo perché il libro si frantuma in una raccolta di appunti, ma perché proprio la frantumazione lascia scaturire la violenza senza più mediazione, senza ritegno. Le torture, gli stupri, le detenzioni, le deportazioni, le mutilazioni. Le tre curatrici e il curatore di “Guardando le donne” hanno fatto bene a lasciare le frasi di Amelina interrotte, non sarebbe stato giusto confezionare una guerra ancora in corso, tentare di ripulirla. Solo Amelina avrebbe potuto farlo. Se ne avesse avuto il tempo avrebbe lavorato le sue note, levigandole, invece ci vengono consegnate crude, e anche per questo diventano all’istante una parte indispensabile della letteratura europea: «Abbiamo trovato Valya, ma non ne sapeva nulla. L’abbiamo abbracciata, perché ha perso suo figlio, e mi ha dato un sacchetto pieno di noci».

Nelle pagine si trovano molte considerazioni teoriche – su come istituire una nuova Norimberga, sul significato profondo della parola “genocidio” e sui limiti della definizione, sul proprio ruolo di scrittrice-investigatrice – ma non ci viene mai permesso di astrarre la guerra in considerazioni geopolitiche, in fantasie. Subito veniamo risbattuti a terra. Sono i dettagli a farlo, ancora una volta, i dettagli che Amelina raccoglie:

«Balaklija, giugno-agosto 2022: condizioni di detenzione disumane, minacce di essere usato come cavia per lo sminamento, tortura con pistola stordente, percosse con manganelli;

«Vesele: 2 persone, torture per annegamento in un secchio d’acqua… torture per impiccagione, percosse…;

«Husarivka: finte esecuzioni;

«Balaklija, aprile 2022: stupro».

Guardiamo Amelina guardare la guerra, perdere via via la capacità di trasfigurarla, aderire sempre di più al piano di realtà. Diventare in tutto e per tutto un’investigatrice di crimini, attenta al chi, al cosa, al come, al quando, perché la vera giustizia potrà iniziare solo così, da una documentazione meticolosa e ripetitiva, lontana dal sensazionalismo.

Il suo destino si salda a quello degli intellettuali ucraini uccisi in altre epoche. Il Rinascimento Giustiziato degli anni Trenta. Gli scrittori e gli artisti degli anni Sessanta. Vittime dei sovietici, della Russia che desidera più di ogni altra cosa eliminare ogni traccia della cultura ucraina, come se non esistesse. Ma ogni generazione indaga su quello che è accaduto alla precedente, evitando che accada.

In uno dei suoi viaggi di ricerca nelle zone liberate dalla controffensiva, Amelina ha fatto la scoperta più importante della sua vita. Sepolto nella terra del cortile della sua casa di Kapytolivka, ha trovato il diario di Volodymyr Vakulenko, uno scrittore come lei, sequestrato e ucciso dai russi. Ne ha curato la pubblicazione, lo ha mostrato al mondo. Un atto letterario che va oltre la letteratura, un atto civile che va oltre la civiltà.

Nell’ultima pagina di “Guardando le donne” Viktorija – “Vika” per tutti i suoi amici – è sul balcone della casa di Kiev e si accinge a scrivere la prefazione al diario di Vakulenko.