Invitata da Donatella Franchi a intervenire alla mattinata di studio su arte e relazione, il mio racconto non poteva non concentrarsi sull’esperienza di Cuore di pietra, un progetto di arte pubblica, partecipativa e relazionale, che ho ideato e realizzato, come curatrice e artista, a Pianoro, paese dell’area metropolitana bolognese.

Attivo dal 2005 al 2020, Cuore di pietra è nato inizialmente come una mia azione poetico-politica a partire da un’emergenza: un piano di riqualificazione urbanistica che si avviava a stravolgere con abbattimenti e ricostruzioni il vecchio centro del paese portando a dei mutamenti, anche antropologici, molto profondi, di abitudini e rituali di vita quotidiana. Da subito, visto il coinvolgimento immediato ed emotivamente partecipe degli abitanti, è iniziata la costruzione di una tessitura continua di relazioni fra me, i moltissimi artisti di volta in volta invitati (per non citarne che alcuni MP5, Andreco, Alessandra Andrini, Emanuela Ascari, Eva Marisaldi, ZimmerFrei, Annalisa Cattani, Mona Lisa Tina) e un tessuto umano, sociale e generazionale diversificato: gli abitanti delle vecchie case (per la maggior parte donne, che abitavano le case dal dopoguerra e che costituivano un po’ la memoria del paese), i bambini delle scuole locali, le loro famiglie, gli abitanti tutti e, col tempo, anche studenti universitari e dell’Accademia di Belle arti di Bologna interessati a un percorso di formazione alla progettazione di arte negli spazi pubblici non finalizzata alla monumentalità né alle opere troppo “egocentrate” ma “portatrici di senso” non solo per l’artista che le crea ma per la comunità. I linguaggi artistici che negli anni abbiamo utilizzato sono stati i più diversi: dal video e la fotografia, nel nostro caso continui “pungoli relazionali”, strumenti di sollecitazione a un dialogo in divenire, alle installazioni effimere o permanenti, le performance. L’obiettivo di tutti i lavori è stato attivare una memoria il più possibile vitale, non retorica né strumentale ma capace, nel suo muoversi con levità e restituendo dignità di racconto ad ogni singola piccola o grande voce, di costruire insieme un’identità rinnovata e far sì che ciò che stava per essere cancellato rimanesse come un racconto “caldo” e “profondo” di tutto ciò e di chi sarebbe inevitabilmente scivolato nell’oblio. Ne è nato così un racconto corale le cui tracce si trovano ancora, dal centro alle aree verdi e alla zona industriale, in un percorso visitabile anche attraverso periodiche passeggiate guidate.

In questa fitta trama di relazioni il tempo e la durata hanno acquisito una funzione fondamentale: niente eventi spettacolari e a spot, ma un’arte che ha lavorato nelle pieghe del quotidiano e nel tempo lungo necessario per entrare in contatto con il territorio, con i suoi abitanti in uno scambio di racconti alla pari fra generazioni e in una cura che voleva essere training alla consapevolezza e responsabilità in progress: cura dell’artista nel momento della fase progettuale e nel suo rapporto (fondamentale) con la comunità, cura nella realizzazione dei diversi progetti che, facendo entrare l’altro dovevano aprirsi a una elasticità e agli imprevisti, cura e attenzione nella manutenzione, contro l’indifferenza, l’invisibilità e l’incuria nelle quali il più delle volte gli interventi di arte negli spazi pubblici scivolano inevitabilmente. Quest’ultimo punto è argomento di una mia battaglia dura, un po’ sconfortante e tutt’ora aperta, perché non è così assodato che tutto ciò che è stato faticosamente creato e con un discreto successo in un certo momento, si sedimenti come cambiamento culturale e di mentalità in chi, soprattutto le istituzioni, ha dovuto e dovrà, nel tempo, e soprattutto in nostra futura assenza, gestire e prendersi cura di un bene divenuto comune. Molto, in questo modo di intervenire con l’arte, ha a che fare con il dono, uno scambio in cui energie e risorse non potranno, men che meno in Italia, essere equiparate alle energie e alle forze e alle risorse spese.

Questa mia pratica e metodologia, sicuramente complesse, che necessitano di presenza, sguardo e ascolto sempre vivi, penso, e me ne rendo conto solo negli ultimi tempi, nascano sia dal non avere avuto una formazione artistica tout courtma avere fatto degli studi trasversali sullo spazio metropolitano moderno in chiave letteraria, artistica e antropologica, sia dall’impegno politico e dalle pratiche femministe della fine degli anni ’70, a Firenze, quando frequentavo il collettivo femminista che si riuniva nella sede del Manifesto, oltre che dalle strade invase dai sogni dell’utopia creativa del ’77 bolognese.

Qualcuna di voi diceva, citando Carla Lonzi, che le artiste hanno reso l’arte uno strumento di azione nella loro vita, io aggiungerei che l’arte è stata per me oltre che un potente strumento di azione nella mia vita anche uno strumento di incontro e azione nella vita degli altri. Essa in Cuore di pietra ha avuto un valore sociale, umano e affettivo, catartico e terapeutico per un’intera comunità.

Cuore di pietra è nato da un’emergenza urbanistica dicevo prima. Ma l’incontro con varie emergenze nel corso del tempo ha fatto sì che, quasi naturalmente, il nostro lavoro proseguisse malgrado difficoltà e intoppi, in un’azione cocciuta e necessaria di Resistenza e resilienza. Nel 2011, di fronte a una crisi economica che imponeva tagli alla cultura, all’arte e all’istruzione e che, anche dai racconti dei bambini di Pianoro, toccava pesantemente le famiglie, abbiamo deciso di proseguire concentrandoci sulle memorie del territorio produttivo entrando con gli artisti nelle fabbriche e nelle aziende, anche e soprattutto in orario di lavoro e cercando di creare una rete di scambio fra le zone della produzione e la vita del paese, spesso rigorosamente separate.

Dal 2016, seguendo gli sviluppi nazionali e locali delle politiche di accoglienza e integrazione dei migranti abbiamo lavorato, attraverso dei laboratori focalizzati sulle narrazioni e le esperienze dei loro viaggi e sulla loro identità nei paesi d’origine e in Italia, con le famiglie ospiti di una struttura gestita da Mondo donna Onlus e con un gruppo di giovani maschi. Onde dorate/Golden waves, nel 2019, con un mio intervento che dalla piazza del municipio di Pianoro si è diffuso ad una partecipazione più allargata a varie città, e con due interventi artistici di Tina Besoni Pesoni e di Valeria Notarangeli, realizzati con i migranti all’esterno della scuola media e in una sala della biblioteca comunale, è stato il risultato di quegli ultimi anni di impegno febbrile e coinvolgente dal quale è nato anche un toccante libretto di racconti di viaggi migranti: Io sarò la tua voce, scritto da Clement I. Thomas, un giovane nigeriano.

Ciò che di Cuore di pietra è rimasto, ed è visibile, oltre ad un percorso di arte contemporanea partecipativa fra i primi in Italia e che segna alcuni spazi pubblici all’aperto e al chiuso, sono alcune pubblicazioni e molti film e video, alcuni fruibili sul web e dei quali vi riporto qui il link qualora voleste approfondire il tema.

Un’ultimissima riflessione, con la quale concluderò, mi è stata sollecitata dalla citazione della secentesca Carte de Tendre che aveva illustrato il romanzo Clélie di Mademoiselle de Scudéry, fatta da Donatella all’inizio di questo nostro incontro. Quella mappa ha molto influenzato periodicamente l’arte e la letteratura, non soltanto femminile, soprattutto dal ’900 in poi: dai surrealisti francesi alle mappe psico-geografiche dei situazionisti. E la public art delle nostre pratiche altro non è, anche, che un tentativo di mappatura emotiva e affettiva degli spazi pubblici e di un territorio che, proprio in virtù dell’emersione di questa affettività riesce a trasformarsi in “paesaggio”, caldo e umano.

www.cuoredipietra.it

https://www.facebook.com/CuoreDiPietra.PublicArt

Cuore di pietra. Un paese si racconta con l’arte, film di Marco Mensa, Elisa Mereghetti e Mili Romano: https://www.youtube.com/watch?v=7yN4ipJFMm8

Trailer del film Lavoro ad arte: https://www.youtube.com/watch?v=YBGxlkbCnMM

Video Onde dorate/Golden waves: https://www.youtube.com/watch?v=VxqZ0-LgXrcVideo Onde dorate/Golden waves. Let’s save them… Let’s save ourselves: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LxoqJ1WxiG8

I contributi di Giorgia Basch e di Donatella Franchi sulle pratiche artistiche femministe che diventano pratiche relazionali e aprono spazi di sperimentazione nuovi, insieme alle riflessioni riportate di Carla Lonzi sull’arte, mi hanno richiamato alla mente il fiorire negli anni settanta all’interno dei collettivi femministi di gruppi di donne che si occupavano in particolare di cinema, girando film, documentari e video artistici.

Un’esperienza intensa e fruttuosa che voleva documentare non solo le lotte, ma la politica di presa di coscienza, la ricerca di nuovi linguaggi di rappresentazione delle donne come soggetto e il desiderio di sovvertire l’ordine patriarcale. La pratica dell’autocoscienza, che è una pratica di relazione per eccellenza, ha qui avuto un ruolo fondamentale.

In quella fase le sperimentazioni filmiche e le teorie sulla creazione di un nuovo immaginario femminile andavano di pari passo.

Una raccolta di questi video fu presentata all’interno della mostra che si tenne a Milano tra aprile e maggio 2019 dal titolo Il Soggetto Imprevisto. 1978 Arte e femminismo in Italia*.

La grande Agnès Varda è un esempio. Fin dal suo debutto con il film La Pointe Courte, la regista pone in primo piano la forza delle relazioni, non solo nelle trame dei suoi film ma nella loro realizzazione, sia con le persone con cui lavorava sia con i soggetti che filmava: i suoi vicini di casa, i commercianti della sua via, le donne che animavano i cortei o il suo girovagare incinta fra gli abitanti del quartiere.

Il cinema anni settanta definito Feminist Avantgarde nasceva dall’autocoscienza, dalle teorie femministe e dalle pratiche di relazione e sviluppò una lunga ricerca e un acceso dibattito su come decostruire l’immaginario maschile. Da qui i film e le analisi della regista e critica Laura Mulvey che con il suo saggio Visual Pleisure and Narrative Cinema(Piacere visivo e cinema narrativo, 1975) intendeva mettere in discussione e modificare la rappresentazione del corpo femminile nel cinema e nella pubblicità. Sosteneva che in una società costruita sul dominio sessuale maschile il piacere di guardare era stato diviso tra l’attivo/maschile e il passivo/femminile. Di conseguenza lo sguardo maschile sulla figura femminile la modellava. Divenuto un testo di riferimento per le teorie del “male and female gaze” (sguardo maschile e sguardo femminile), il dibattito critico è arrivato fino ai giorni nostri.

Perché cambiare lo sguardo significa mettere in atto una relazione differente tra spettatrici e spettatori, tra chi guarda e chi è guardato, e non è reso oggetto.

A questo proposito una lezione raffinata e illuminante sul tema ci viene da Céline Sciamma nel suo film Ritratto della giovane in fiamme che a questo proposito in un’intervista a Emily Van Der Werff su Vox (rivista on line, 19/02/20) afferma: «Vedo il film come un manifesto sullo sguardo femminile. Vedo questo come una forte opportunità per creare nuove cose, nuove immagini, nuove narrazioni».

Come sempre anticipatrice, Agnès Varda, a proposito dello sguardo femminile, dà una sua originale interpretazione in Cléo dalle 5 alle 7 dove la protagonista in un gioco di sguardi, di specchi e di rispecchiamenti, confronta la percezione di sé e quella attribuitale dallo sguardo maschile fino a rompere, non solo simbolicamente, con questi continui rimandi a sé come oggetto, per incominciare a percepire se stessa come soggetto.

(*) Un importante archivio di quelle pratiche è il Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir di Parigi che, creato nel 1982 da Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig e Ioana Wieder, ha come scopo «la conservazione e la creazione di documenti audiovisivi sulla storia delle donne, i loro diritti, le loro lotte, le loro creazioni».

Da alcuni anni curo mostre di mail art organizzate dal circolo La Merlettaia di Foggia a cui si è poi unita la rete delle Città vicine e quest’anno, con la mostra, anche le artiste dell’Alveare di Lecce.

Nello scenario della società contemporanea l’arte assume un rilievo fondamentale come strumento critico e politico. In particolare negli ultimi anni è cresciuto l’impegno di artiste e artisti sulle questioni che riguardano l’attualità attraverso le loro opere, facilitato dall’uso di strumenti digitali, che hanno consentito loro di raggiungere un pubblico molto vasto e di diffondere in modo rapido ed efficace i loro messaggi. Anche le città sono investite da nuove forme d’arte che mirano all’occupazione dello spazio pubblico e diventano teatro di nuove sperimentazioni culturali, in cui artisti/e agiscono su territori non deputati generando spazi di socialità, occasioni di incontri, attraverso forme d’arte e performance agite anche in modo illegale.

In particolare la pratica della mail art, che non ha scopo di lucro, si serve delle tecniche più disparate, con la sua lunga tradizione di carattere politico e di resistenza a ogni forma di potere, è particolarmente adatta a veicolare pensieri, parole, messaggi che hanno stretti legami con l’attualità e profondi significati sociali e politici. È, infatti, lontana dai condizionamenti, dalle mode del cosiddetto sistema dell’arte ed è anche un atto politico, che crea relazioni tra i partecipanti e tra mittente, destinatario, spettatore. La comunicazione mailartistica, la più grande espressione artistica fuori dal mercato, si avvale di reti che coprono l’intero pianeta. Non c’è paese, infatti, in cui non ci siano artisti/e che si servono di questa pratica per comunicare e scambiarsi idee, anche a costo di subire persecuzioni, come accade nei paesi a regime totalitario. Questa forma d’arte si diffuse all’inizio degli anni Sessantanelle due Americhe con la caratteristica di opporsi all’establishment culturale e politico.

Mentre i nordamericani si ribellarono al formalismo, alla fama, alla moda, ai musei, ai critici delle gallerie e alle istituzioni, i latinoamericani invece si opposero ai propri regimi repressivi. Anche nell’Europa dell’Est gli artisti si servirono della mail art per criticare i regimi da cui furono perseguitati.

In Giappone si è diffusa con un particolare interesse per la pace. Famoso il Progetto Ombra di Ruggero Maggi che culminò a Hiroshima il 6 agosto 1988 con un grande “Mail art meeting”.

La mail art ha interessato molto le artiste che volevano intrecciare l’arte con la vita ed esprimersi creativamente al di fuori del mercato.

All’inizio del 1975 fino al ’79 un gruppo di donne in tutto il mondo, a partire dall’Inghilterra, iniziarono a inviarsi reciprocamente piccole opere d’arte attraverso il mezzo postale con l’intento di unire aspetti apparentemente disparati: il privato, domestico e personale con il politico e sociale. Avendo poche risorse, molte di loro usavano vecchi imballaggi, pezzi di stoffe ricavate dall’abbigliamento, cose di uso comune. Nel 1977 ci fu un grande evento di arte postale femminile, Feministo. Ritratto dell’artista come casalinga, presso ICA di Londra.

Dalle sue origini la mail art rappresenta, dunque, un linguaggio che evidenzia l’importanza delle differenze a partire da quella uomo donna ed è espressione del multiculturalismo e delle varie identità e personalità artistiche che coesistono e si confrontano. I mailartisti hanno sempre lottato per la giustizia sociale e hanno creato progetti che esaltano la diversità culturale, etnie e classi sociali.

Il tema che proponiamo per le mostre di mail art del circolo La Merlettaia è scelto tra quelli al centro di riflessione e discussione di donne e uomini delle associazioni interessate e spesso riguarda l’attualità. Dallo scambio di pensieri, dal racconto delle proprie esperienze e a partire dal proprio sentire emergono spunti che proponiamo nella lettera di invito rivolta ad artiste e artisti, e non, con cui siamo in relazione e che a loro volta invitano altre e altri. Si crea così una ampia rete che comprende varie città italiane e anche straniere. Abbiamo cominciato nel 2013 con Immagina che il lavoro, che riprendeva il titolo della pubblicazione del Sottosopra, poi nel 2015 Kintsugi, ispirata alla tecnica artistica giapponese che consiste nel riparare una ceramica rotta con l’oro o l’argento. Questa modalità può aiutare ad affrontare e riparare senza cancellarli ferite e dolori in casi di un forte conflitto, come capita quando c’è uno scambio reale tra persone.

In cielo, in terra e… in mare del 2016 allude alla libertà femminile, l’imprevisto della storia che non stava né in cielo né in terra, ma che le donne sono riuscite a conquistare.

Nel 2017 Concepire l’infinito, tema dettato da una riflessione e una serie di letture in cui eravamo impegnate da alcuni mesi in incontri presso La Merlettaia. Nel 2018 Ci deve essere un luogo in comune, tratto da un passo del libro di Antonietta Potente Come un pesce che sta nel mare, che recita: «Ci deve essere un luogo in comune, uno spazio, un cuore dove viviamo, nella verità della differenza, questa bellissima appartenenza gli uni dagli altri, le une alle altre».

La mail art del 2022 Rigenerazione nasce dall’ispirazione dell’opera di Shamsia Hassani, Donna che vola sopra il Covid 19 e la guerra. Ci chiedevamo: come, in che cosa ci sentiamo trasformate e trasformati? Come è cambiata nel sentimento di ognuna/o la città? E l’ambiente naturale? È possibile creare un nuovo rapporto tra tecnologia e natura? Che cosa abbiamo scoperto di diverso sulla nostra percezione del corpo, la vecchiaia, la cura, la fragilità? Nel 2023Donna Vita Libertà esprimeva solidarietà alle donne iraniane e sottolineava la continuità fra le parole donna, vita e libertà. Nel 2024 la scelta del tema Trame di vita – Trame di pace è stata inevitabile in un periodo buio dell’umanità, ma nello stesso tempo illuminato da sprazzi di luce e di speranza per le azioni di tante donne e uomini in ogni parte del mondo tese al cambio di civiltà.

Giorgia Basch: Il titolo che abbiamo scelto per questa redazione aperta è “L’arte della relazione” e il perché lo capirete durante il nostro intervento, mio e di Donatella. Non si tratterà di parlare solo a un pubblico specifico, a chi fa parte del mondo dell’arte contemporanea, ma anche a chi fa uso di pratiche artistiche e creative nella vita di tutti i giorni, qualcosa che il femminismo ha fatto e continua a fare anche nella mia generazione. Vorrei anche fare un’altra precisazione: chi viene spesso agli incontri di Via Dogana sa che siamo solite leggere una sorta di relazione, o comunque lavorare su interventi singoli. Con Donatella però, vista la tematica e quello che andremo a discutere poi con voi, abbiamo scelto di mantenere un dialogo tra di noi e di creare una conversazione in cui cercheremo di portare innanzitutto le nostre esperienze, quindi a partire da noi, e poi di dare anche qualche indicazione storico-culturale che è a noi vicina e che pensiamo possa aiutare a introdurre questo tema. Vedremo anche delle immagini, cosa che accade ogni tanto nei nostri incontri, ma devo dire che in questo caso ne avremo molte, e speriamo che possano sostenere la narrazione. Lascio la parola a Donatella.

Donatella Franchi: Grazie. Dichiaro subito la posizione da cui parlo, che è quella di una femminista degli anni ’70 con una gran passione per l’arte e la politica. Le due passioni per me coincidono.

Il fatto di parlare insieme a Giorgia, una giovane donna, mi fa pensare che il femminismo è un movimento che continua a rinascere e ad essere ricreato da ciascuna. Non è un tempo storico, è una ricerca, un modo di stare nel mondo. Ne è una dimostrazione il rinnovato interesse per la figura di Carla Lonzi. In tutti i suoi scritti la riflessione sull’arte e la creatività occupa un posto centrale. È un pensiero generativo che oggi continua ad essere fertile e a dare nutrimento.

Carla Lonzi oggi viene ripubblicata, riletta e rivissuta anche da studiose di storia dell’arte e da diverse artiste. Segnalo due testi particolarmente efficaci: Carla Lonzi, un’arte della vita di Giovanna Zapperi, 2017, e La storia dell’arte dopo l’autocoscienza a partire dal diario di Carla Lonzi di Carla Subrizi, 2021. Il suo pensiero è un punto di riferimento in mostre sulle pratiche artistiche delle donne dagli anni ’70 in poi come Il soggetto imprevisto (Milano 2019), e Io dico io (Roma 2021).

Nella sua premessa a Sputiamo su Hegel (1970) Carla Lonzi dice: «Il bisogno di esprimersi è stato da noi accolto come sinonimo di liberazione». Esprimersi dunque è una azione politica e fare politica coincide con il desiderio. Questa secondo me è la chiave di volta per capire che cosa è stato il femminismo per una donna della mia generazione. Un urgente desiderio di esprimersi che si traduceva in una sperimentazione a tutto campo, a partire dalle nostre vite, per trovare la nostra voce, parole e immagini proprie, libere dalla tradizione maschile. «Non credere più a una liberazione di riflesso fa uscire la creatività dai rapporti patriarcali» (Assenza della donna dai momenti celebrativi della manifestazione creativa maschile, 1971).

Il pensiero rivoluzionario che Carla Lonzi elabora nel suo gruppo di Rivolta Femminile, e soprattutto attraverso il dialogo con Carla Accardi, libera l’atto creativo dal dominio dell’artista restituendolo al vivere e all’agire creativamente, alla vita.

È necessario smitizzare la figura dell’artista che, sentendosi depositario privilegiato della creatività, accentra su di sé la creatività che tutte e tutti in modi diversi possediamo e che è indispensabile per orientarsi dentro la vita. «[…] tutti devono essere creativi, non è immaginabile che si accetti una parte di umanità tagliata fuori» (Taci. Anzi parla, 6 agosto 1972). Qui mi risuonano anche le parole di Anna Maria Ortese, quando dice che “Il fatto creativo” è entrare nel mondo per il verso giusto e non creare è morire (Corpo celeste, pp.55-60). Mettere a frutto il proprio io creativo è necessario come respirare.

La creatività è prima di tutto in funzione della vita ed è nutrita dalle relazioni.

Il gruppo di autocoscienza, per tante della mia generazione, è stato uno spazio di relazioni creative e un laboratorio di ricerca dove l’espressione di una trovava echi e risonanze nell’espressione dell’altra. Nell’atto creativo dell’ascolto veniva rotta la fissità dei ruoli tra chi si esprimeva e chi ascoltava. Erano posizioni intercambiabili (Zapperi, p. 215). Era una pratica d’ascolto che portava a un nuovo modo di esprimersi capace di dare voce alla propria esperienza, e alla rottura di specialismi e stereotipi culturali.

Ho vissuto il femminismo degli anni ’70, e continuo in parte a viverlo, come una pratica creativa che si manifesta in un fare. «Fare il femminismo» diceva Carla Lonzi e Carla Accardi diceva «fare arte». Si inventavano e si aprivano nuovi spazi e nuovi contesti di relazioni. Si aprivano le proprie case, dove si incontravano i primi gruppi di autocoscienza, e luoghi come le librerie delle donne, laboratori creativi, spazi espositivi curati dalle stesse artiste.

Nel mio gruppo di autocoscienza ero l’unica che aveva la passione per l’arte e per il fare arte, ma tutte sentivamo l’urgenza di metterci in gioco cercando un modo di esprimerci che non avevamo mai sperimentato. Utilizzavamo la fotografia come pratica di autocoscienza. Erano le fotografie degli album della nostra infanzia, spesso scattate dalle nostre madri e più tardi da amiche e conoscenti, fidanzati, e quelle scattate da noi stesse. Il lavoro che ne è risultato, e che abbiamo chiamato Equilibrismi, consisteva in una riflessione di parole e immagini sui ruoli e i travestimenti che assumevamo nelle nostre vite sotto lo sguardo di chi ci fotografava. Il prendere in mano l’obiettivo significava guardare il mondo dal nostro punto di vista, prendersi la responsabilità del proprio sguardo e creare immagini proprie, fuori dall’imitazione.

La fotografia, come i video, sono tra gli strumenti espressivi più amati dalle femministe tra gli anni ’70 e ’80, come mezzi duttili e immediati che non richiedono una lunga preparazione accademica e possono così rispondere all’urgenza di comunicare liberamente.

Carla Lonzi non amava le artiste sue contemporanee, le vedeva ancora nell’imitazione della tradizione maschile. Incontra quello che non trovava in loro nel mondo delle Preziose della prima metà del ’600. In Armande sono io!conversando con Anna Piva, ci dice chiaramente quello che lei intendeva per arte, proiettandolo nello spazio relazionale delle preziose: La Carte du Pays de Tendre. La carta di Tendre è una mappa dove i paesi e le città portano i nomi di relazioni e sentimenti, sia positivi sia negativi; la città più grande è quella di Nuova Amicizia, e c’è quella della Stima e della Riconoscenza, il fiume che solca il territorio è il Fiume dell’Inclinazione, cioè del desiderio, ma c’è anche il grande Lago dell’Indifferenza. Il territorio è misurato in leghe d’amicizia. Man mano che ci si allontana dal Fiume dell’Inclinazione, si trovano i sentimenti negativi, l’Indifferenza, la Trascuratezza.

Per Carla Lonzi creare un contesto di relazioni è un vero atto creativo, per questo considera delle vere maestre le Preziose, che praticando l’arte della conversazione «portavano sempre più la letteratura (ma si può dire la stessa cosa per l’arte visiva) ad essere in funzione della vita» […] «loro volevano spostare a che il momento più importante fosse questo dell’arricchire il vivere insieme. Arricchirlo, per cui una parola detta, una frase trovata, una serata riuscita era veramente un capolavoro» (Armande sono io! pp. 54-55). Allora, a questo punto, Giorgia, vorrei che tu ci dicessi la tua.

Giorgia: Mi vorrei ricollegare alle Preziose, che tu hai citato, ma con una premessa: ci tenevo a far emergere la pratica relazionale che abbiamo messo in atto io e Donatella per preparare questo incontro. È per me espressione di quella genealogia femminile di cui qui parliamo molto spesso e che credo sia molto importante, soprattutto all’interno delle pratiche creative. Nella mia tesi Conversazione come pratica. Dialoghi tra arte e curatela dagli anni Settanta a oggi ho scritto del rapporto – a volte anche difficile ma spesso fruttuoso – che c’è oggi tra artiste e curatrici, critiche d’arte e pubblico. Se non fosse stato però per quello che voi femministe siete riuscite a creare negli anni ’70, inclusi gli spazi come questo che ancora sono qui fortunatamente, non sarebbe stato possibile per la mia generazione leggere la pratica artistica nel modo in cui sono in grado di leggerla oggi, io come molte altre. Io non sono un’artista, però ci sono molte artiste, e anche curatrici, critiche, editrici contemporanee che ne hanno fatto un uso proprio e ve ne farò vedere degli esempi. Quindi credo che sia assolutamente fondamentale ricordarci della storia che ci ha condotte fino a qui e di come queste pratiche continuino a rivivere e a rinnovarsi anche sulla base di una serie di problematiche sociali, economiche e politiche che ci troviamo ad affrontare nella quotidianità.

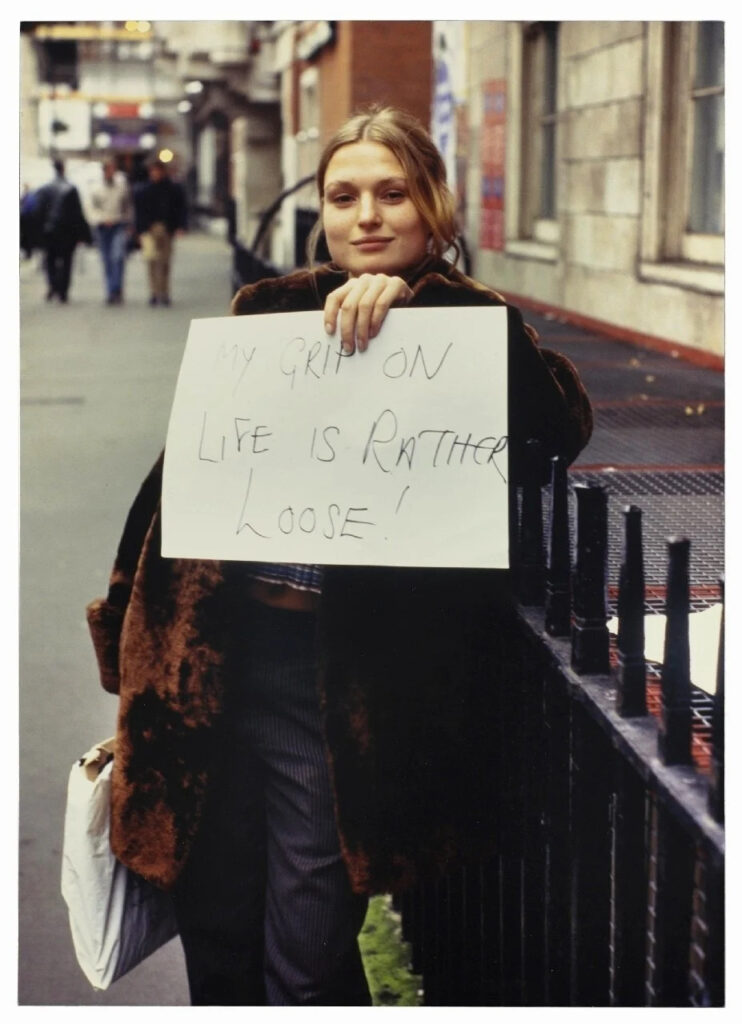

Tornando alle Preziose, anch’io sono stata curiosa di capire che cosa le Preziose rappresentassero per Carla Lonzi, ma anche per altre donne che hanno lavorato sulla pratica di relazione. Una di loro è qui presente, è Lia Cigarini – qualche mese fa abbiamo avuto una conversazione sul suo interesse per le Preziose, di cui ha anche scritto, e questo testimonia l’importanza di un movimento apparentemente molto lontano da noi (siamo nel ’600). Le Preziose hanno fatto un lavoro straordinario, assolutamente rivoluzionario rispetto al contesto in cui erano calate, ovvero tra le altre cose creare questi salotti in cui si discuteva di un vero e proprio programma culturale, tra donne ma anche tra donne e uomini. Credo che questo modello in qualche misura ce lo portiamo ancora dietro – c’è ad esempio una teorica viennese con cui ho avuto modo di confrontarmi lo scorso inverno, Elke Krasny, che ha scritto un saggio molto interessante al riguardo, The Salon Model: The Conversational Complex (purtroppo ad oggi solo in inglese) che parla proprio di come la pratica relazionale, il dialogo, la conversazione si possano riportare al centro di una pratica curatoriale, a partire dai salotti delle Preziose. Questo fa proprio parte della creazione e del nutrimento di una genealogia femminile. Non è un caso: credo che anche Lonzi sia ripartita da lì, ne parla molto in Armande sono io, un libro molto interessante anche per com’è costruito, in forma di conversazione. E parlando di conversazione, è un tema che anch’io ho avuto modo di affrontare e mi interessa anche perché molto spesso la conversazione viene vista solo sotto l’aspetto della parola – come dicevi anche tu, Donatella. Tuttavia a volte anche attraverso il linguaggio visivo è possibile creare delle forme di conversazione. Questo mi interessa moltissimo, e ne ho scritto di recente non solo per il mio legame con la fotografia, il video e tutti i mezzi legati alla creazione dell’immagine (lens-based si direbbe in lingua inglese), ma anche perché noi viviamo in una società che è completamente assorbita dal flusso delle immagini – lo scrivevano Guy Debord e Susan Sontag a dieci anni di distanza (rispettivamente nel ’67 e ’77) già mezzo secolo fa, e la loro intuizione si è rivelata essere uno studio importantissimo sul passaggio alla società dell’immagine. Per questo motivo mi interessa come possiamo ripensare quello che è stato scritto e studiato fino ad ora rispetto alla produzione dell’immagine, da un punto di vista di donne e anche di femministe. Il motivo per cui abbiamo scelto di far vedere anche noi delle immagini oggi testimonia di alcuni casi di fotografe che sono riuscite a creare un dialogo attraverso l’utilizzo della fotografia non solo con il pubblico, ma anche all’interno dell’opera stessa. Un esempio che a me piace molto è un lavoro dell’artista britannica Gillian Wearing degli anni ’90, Signs that Say What You Want Them To Say and Not Signs that Say What Someone Else Wants You To Say. Sostanzialmente Wearing andava in giro per Londra, per strada, e chiedeva alle passanti e ai passanti di scrivere su un cartello un loro messaggio, uno stato d’animo; quindi un lavoro fatto nella contingenza. I messaggi erano tra i più disparati, molto spesso anche abbastanza disperati devo dire, e questo le permetteva di entrare in conversazione con i soggetti attraverso l’immagine e il processo fotografico. Quando ho cominciato a ragionare su cosa rappresentasse per lei entrare in relazione con queste persone nel giro di pochissimi minuti, l’ho trovato straordinario. Ed è straordinario anche che ci arrivi un riflesso di quello che lei ha prodotto lì, oggi, con le sue opere. Noi che siamo all’esterno, molti anni dopo, possiamo ancora relazionarci con queste persone leggendo i loro messaggi, però attraverso una fotografia. Tanto per dire che si sono molti modi possibili per entrare in conversazione e che questo potrebbe essere uno.

Un’altra tematica è quella della rigenerazione delle pratiche, della riattivazione di alcune delle pratiche femministe che sono nate negli anni ’70, come quella dell’autocoscienza, oppure la pratica dell’inconscio che è una pratica femminista prettamente italiana, milanese. Ci sono diverse artiste che hanno deciso di riattivare delle pratiche già esistenti. Una di queste è un’artista americana, Carmen Winant, che ha pubblicato nel 2019 con Printed Matter Notes on Fundamental Joy: ha deciso di riattivare un archivio fotografico prodotto in Ohio negli anni ’80 facendone un libro, ora già introvabile, in cui troviamo una serie di immagini che non ha scattato lei benché sia anche fotografa, ma che sono state prodotte durante una serie di workshop chiamati Ovulars e che raccontano l’esperienza di una comune femminista di donne lesbiche separatiste, che hanno vissuto tra donne per molto tempo – avevano rapporti di amicizia, relazioni e si scattavano foto. È un libro molto denso che racconta le loro storie con un testo che scorre lungo tutto il libro, una sorta di testo-poesia, il pensiero dell’autrice sul lavorare a questo archivio da vicino.

Un’altra artista che vorrei citare e che è stata qui in Libreria per sviluppare un suo lavoro video è Alex Martinis Roe, con cui alcune di noi hanno collaborato a stretto contatto, per esempio Laura Minguzzi qui presente1. Alex Martinis Roe lavora con il video, l’audio e la performance, e qui come potete vedere abbiamo una foto di lei mentre sviluppa una sua performance a Berlino, Encounters: Conversation in Practice, del 2010. Martinis Roe ha fatto un lungo lavoro sulle pratiche del femminismo e sulle genealogie femminili, tra cui quelle della Libreria delle donne, e ha voluto ridare nuova vita, in un certo senso, al lavoro di pratica politica e relazionale che era stato fatto qui, a partire dall’opera A Story of Circolo della rosa del 2014. Quello che lei fa il più delle volte nelle sue performance è far sedere qualcuno con lei, trascorrerci del tempo e registrare queste conversazioni o prendere nota di quello che succede – e quello è l’atto creativo, quella è l’opera. Questo pone un’altra questione, di cui discussi con lei, quella dell’opera dematerializzata e quindi difficilmente vendibile. Si crea un mercato dell’arte delle donne in alcuni casi, o se vogliamo dell’arte femminista, che è molto, molto lontano dalle logiche di mercato tradizionali, e questo ovviamente pone la sfida dell’essere artista nel neoliberismo, nel mondo contemporaneo.

Passo la parola a Donatella per parlare di alcune scelte radicali rispetto allo stare nell’arte.

Donatella: C’è un andirivieni tra la creatività che è indispensabile per vivere ogni giorno e quella che diventa pratica artistica, la soglia è molto labile. Ho sperimentato questo nella mia vita e nella mia pratica artistica. Preferisco parlare di pratiche artistiche più che di arte.

Nelle pratiche artistiche che trovo più significative, in gioco non c’è l’identificazione in un prodotto ma il processo del ricercare, il lavoro artistico come un divenire che sostituisce l’opera chiusa e definita, dove lo scopo è creare degli spostamenti, anche piccoli che aiutano a mettere in circolo energie e pensiero aprendo vie di trasformazione. Le opere esistono in quanto relazioni, nel loro farsi e divenire più che come oggetti. «Il mio lavoro è una sorta di esca, di richiamo per interrogarsi sulla realtà», dice l’artista americana Martha Rosler.

Oggi si riconosce che il femminismo è il movimento del Novecento che ha più influenzato l’arte visiva. Molte artiste hanno reso l’arte uno strumento di azione nelle loro vite, e oggi assistiamo al fiorire di pratiche artistiche come pratiche sociali e relazionali, e pratiche di resistenza.

Ad esempio, sabato 21 settembre a Bologna c’è stata la “Festa delle strade strette”. Un’iniziativa organizzata da un gruppo di giovani di un laboratorio di serigrafia nella zona universitaria, dove abito. Le strade secondarie della zona, “le strade strette”, sono degradate, soprattutto a causa dello spaccio di droga, che le rende insicure. Il progetto partito dal laboratorio, che ha coinvolto anche una legatoria di tesi di laurea e una piccola galleria d’arte, ha fatto leva sul desiderio di relazioni gioiose e di scambio degli abitanti, di tutte le generazioni. In una delle strade è stata allestita una tavolata lunga molti metri, per un pranzo collettivo con il contributo delle e degli abitanti. Sono stati preparati dei laboratori, frequentatissimi, di stampa, di collage, di rilegatura, colori e carte a disposizione dei bambini/e, musica dal vivo. Il desiderio di convivialità, di mettersi in relazione e la vitalità gioiosa che questa festa mi ha comunicato mi ha fatto pensare che i giovani e le giovani che l’avevano preparata avevano creato un vero capolavoro. Dei giovani e delle giovani che lavorano con l’arte avevano trasformato le pratiche relazionali in pratiche artistiche, in azioni creative di politiche di resistenza. Invece di fermarsi alla protesta per la scarsa presenza delle istituzioni in quella zona degradata hanno creato un esempio di convivenza dove far convergere le energie creative e il desiderio di tutti/e. Una vera azione politica dal basso.

Fare arte è mettere a fuoco il tessuto di relazioni che sorreggono la vita e le permettono di continuare. Questo è il tema centrale del lavoro di molte artiste.

Un’artista che ha creato una vera rivoluzione nel modo di vivere la pratica artistica è la statunitense Mierle Laderman Ukeles. Dopo aver avuto un figlio si sente divisa in due, non riesce a conciliare la cura per il figlio e la sua attività artistica finché, per poter sopravvivere a questa angoscia, prende una decisione: se lei è l’artista sarà lei a decidere che cosa è arte. Qui sento risuonare l’«io dico io» del secondo manifesto di Rivolta Femminile. E infatti nel 1969 Ukeles scrive proprio un manifesto, il suo progetto artistico e politico, il Manifesto dell’Arte della Manutenzione, Maintenance Art, in cui dichiara che è arte prendersi cura della vita e delle relazioni, e l’atto concreto di mantenere curato un luogo. Nel manifesto contrappone l’istinto di morte delle avanguardie artistiche all’istinto di vita che si radica nella quotidianità.

Nelle sue performance vuole mettere a fuoco tutto il lavoro quotidiano che sta alle spalle delle opere d’arte (back half of life) e che permette loro di esistere, rovescia il privato nella dimensione pubblica, intreccia arte e vita in un modo del tutto imprevisto. Nel 1974 in un importante museo statunitense (Wadsworth Atheneum di Hartford) crea una performance dove spolvera gli ambienti, pulisce il pavimento e le scale. Lavorerà poi nella sede degli operatori ecologici di New York ideando una serie di performance dove nell’arco di undici mesi stringe la mano a 8500 spazzini dicendo loro «Grazie di mantenere viva New York».

Giorgia: Questo è un esempio assolutamente geniale, anche se la sua opera purtroppo non è molto conosciuta. Vorrei sottolineare la sua scelta di fotografarsi – è interessante che sia attraverso la fotografia che ci arriva oggi questa performance. Anche questo fa parte di un vero e proprio processo in cui la documentazione ha giocato e gioca un ruolo molto importante per le artiste. Ci sarebbe ancora molto da dire, ad ogni modo spero che nel tempo a disposizione siamo riuscite a dare un’idea di cosa il femminismo ha rappresentato e continua a rappresentare per le pratiche artistiche, e di come poi queste possano diventare anche altro, anche pratiche legate al tessuto sociale e politico. E di come il dialogo, manifesto o meno, sia imprescindibile.

- Alex Martinis Roe, Marirì Martinengo, Laura Minguzzi. Una storia dal Circolo della rosa. Libreria delle donne, 2015. ↩︎

Da sempre la guerra mi suscita repulsione e paura. La radice di tale avversione si trova nella mia storia familiare. Da ragazzina ascoltavo i racconti di mio nonno paterno che aveva vissuto la seconda guerra mondiale: osservavo le conseguenze che quell’esperienza aveva avuto nella sua e altrui esistenza; mi pareva che gli effetti “bellici” continuassero a vivere nella genealogia familiare sotto altre forme, imponendo vincoli e generando scelte.

Nonno Biase, padre di mio padre, aveva partecipato alle guerre coloniali di Etiopia ed Eritrea, obbligato dal regime fascista e probabilmente incoraggiato da suo padre, un contadino molto povero con undici figli a carico; fu catturato dalle truppe inglesi e dopo nove anni di prigionia e lavori forzati nelle ferrovie tra Londra e Birmingham, rientrò come reduce nelle campagne del tavoliere delle Puglie, deturpato nel corpo e nell’anima. Sposò mia nonna, giovane vedova, e dalla loro unione nacque mio padre. Lui ricorda che nonno Biase era facile alle sbronze e alla violenza soprattutto nei suoi confronti, un bambino che aveva l’ardire di rinfacciargli, suo malgrado e ingenuamente, la gioia come possibilità di esistenza, e di non obbedirgli quando aveva voglia di giocare a calcio con gli amici invece che andare a pascolare i maiali nell’aia. Alla fine degli anni sessanta, mio padre fece di tutto per evitare la leva obbligatoria: coltivò la sua passione per l’ingegneria meccanica iscrivendosi all’università e quando rimase indietro con gli esami approdò a un impiego pubblico e al matrimonio; dopo che neanche tale sforzo fu sufficiente, decise con mia madre di concepire una creatura: finalmente come padre di famiglia ebbe l’esonero definitivo dal servizio militare. In famiglia, sono ritenuta la figlia del “non servizio militare”, una conseguenza desiderata o un nobile pretesto per ripudiare le armi e le loro dolorose conseguenze. Da adolescente ebbi l’impressione che i racconti di guerra dei nonni e l’analisi storico-politica della Seconda guerra mondiale seguissero due percorsi paralleli nella mia mente generando livelli di conoscenza che faticavano a incontrarsi: spesso era impossibile conciliare in una visione coerente vicende familiari e avvenimenti storici.

Ho un vissuto simile rispetto ai conflitti recenti, nello specifico la guerra tra Russia e Ucraina e l’aggressione israeliana della striscia di Gaza. Ai fatti riportati dall’informazione cosiddetta mainstream, si contrappone la dolorosa verità dei profughi di guerra, che giunti fino a noi, raccontano di perdite umane e case distrutte. L’esperienza della guerra entra nelle strutture di accoglienza dell’associazione per cui lavoro, con il suo carico di angoscia e spaesamento: assume il volto disperato e smarrito di chi è fuggito dalla propria terra con un bagaglio di fortuna o più spesso senza alcun bene necessario. Nelle case di accoglienza abbiamo accolto dapprima due giovani donne fuggite da Nikolaev che parlavano e comprendevano il russo più che l’ucraino e non potevano capacitarsi dell’invasione dei fratelli russi. T. è arrivata a Parma, senza bagaglio, raccolta in strada da una sua connazionale che faceva la spola tra Reggio Emilia e le zone occupate. Si era ritrovata in strada dopo un boato che aveva distrutto la casa vicina. Spesso va in Ucraina perché le sue figlie vivono ancora a Kiev ma della guerra non riesce a parlare, ne piange e basta. Qualche mese fa ci ha detto che suo genero è rimasto gravemente ferito. E poi sono arrivate V. e N., figlia e madre, fuggite da Shevchenkove, un villaggio situato a trenta km dal confine con la Crimea, che come racconta N. è stato conquistato in due giorni. Dopo il 24 febbraio 2022 hanno vissuto in un garage per circa 40 giorni, insieme ad altre persone: V. non riusciva a lasciare la mano di sua madre e non dormiva: è lei che l’ha convinta a fuggire verso la Polonia e poi la Germania, sfidando prima un posto di blocco vicino Odessa, poi un tank russo senza munizioni e infine i missili ucraini “amici” lanciati contro l’offensiva russa. Dopo 10 giorni in una palestra di una città tedesca a loro sconosciuta, V. ha inviato la posizione tramite Google Maps a un amico italiano che ha convinto suo padre ad andare a prenderle per portarle in Italia. Dei profughi palestinesi ho poche notizie da colleghi e colleghe: dove vivo non ce ne sono molti e la loro assenza è la misura di una tragedia umana da cui è quasi impossibile fuggire.

La condivisione dei vissuti delle donne profughe con cui lavoro e sono in relazione, mi rimanda a un prezioso testo di Luisa Muraro. In Maglia o uncinetto, infatti, si dice che parlare è come fare a maglia e che la trama del linguaggio si articola su due direttrici: quella metaforica e quella metonimica. La direttrice metaforica è la sfera dei rapporti in assenza, che seppure necessaria nella produzione del linguaggio, rischia, se usata in eccesso di astrarre troppo e di allontanare le parole dall’esperienza di chi parla. La metonimia è, invece, la figura retorica del linguaggio che consente la combinazione dei segni in presenza, tramite i quali il vissuto può essere messo in parola e dunque a disposizione delle altre e degli altri, del mondo. Arricchisce il sistema simbolico, vi aggiunge significati e amplia l’ordine di realtà. Essa svolge un lavoro che non è indolore e senza conflitto poiché si contrappone alla direttrice metaforica tagliando la sua pretesa di universalità.

Leggendo con questa lente la contraddizione e la distanza tra i racconti delle donne ucraine incontrate e i resoconti della stampa mainstream sul conflitto russo/ucraino, ho realizzato ancor di più, che i vissuti di coloro che soccombono alla guerra non entrano nella narrazione della realtà di ciò che accade: essa è spesso occultante ed è anzi costruita volutamente sulla loro negazione e sulle implicazioni che tale omissione produce nell’opinione pubblica (sui temi connessi a questo punto rimando alle relazioni tenute da Ida Dominijanni e Giulia Siviero nel maggio 2024 al circolo della Rosa di Verona). Dunque creare spazi e luoghi in cui l’esperienza soggettiva dei profughi viene condivisa, può mettere in circolo una ricchezza simbolica di matrice metonimica capace di contrapporsi ad un regime discorsivo violento e pervasivo imposto dai poteri forti per creare consenso verso la guerra e le sue ragioni.

La metonimia che consente di nominare quelle esperienze ha, a mio parere, ulteriori effetti e benefici: un primo effetto è quello di connettere il racconto delle altre all’esperienza soggettiva di ciascuna/o risvegliando la forza simbolica iscritta nelle nostre genealogie e mettendola a disposizione del presente e della sua lettura. Un secondo beneficio è quello di produrre un guadagno di realtà attingibile da tutti e tutte, un di più di esistenza, capace di neutralizzare gli effetti distorsivi e anestetizzanti di una narrazione iper-metaforica del reale in cui si perde l’esperienza singolare e quotidiana del dolore e della perdita. Una risorsa che diviene un antidoto contro l’assuefazione alla guerra e alla normalizzazione della violenza in tutte le sue forme.

I racconti delle profughe accolte nelle case di accoglienza in cui lavoro, hanno risvegliato la memoria storica iscritta nella mia genealogia, l’hanno resa attuale e simbolicamente attiva: non si tratta di confondere le esperienze che hanno riguardato persone e generazioni diverse, ma di estrarne una similitudine, un comune denominatore capace di rafforzare la relazione, la vicinanza, l’empatia nella differenza. Una condivisione di linguaggio e di spazi emotivi/simbolici che tracciano una terra comune e indicano una direzione. Non ho vissuto quello che i miei nonni e le mie amiche ucraine hanno vissuto, ma il loro racconto mi fornisce un orientamento chiaro nella realtà e mi permette di assumere il rifiuto della guerra come postura radicata in una genealogia e un ordine simbolico che riconosco nella storia che incarno, nel pezzetto di umanità che mi porto dentro e che non riguarda solo me. Spesso accade che la condivisione dell’esperienza generi uno spazio prezioso in cui il vissuto e la verità soggettiva che ad esso si accompagna, diviene dono comune, un luogo di autenticità da cui si possono attingere conoscenze e competenze utili a orientarci nel reale. Pertanto creare contesti di condivisione e racconto diviene una strategia politica che mette in circolo risorse simboliche preziose che concorrono a radicarci nella non violenza, non come mera scelta ideologica, ma come postura generata dal riconoscimento reale di una violenza che ci tocca nelle sue variegate forme, e arriva a interpellare la nostra esistenza e il suo significato. È in questo processo di produzione simbolica collettivo di matrice metonimica che si radica, allora, un dissenso che può smembrare i discorsi iper-metaforici, e dare legittimità alla differenza delle esperienze soggettive. È un processo che non solo consente di riconoscere e decostruire i “frame” della guerra impliciti nei discorsi pubblici sulla guerra (Ida Dominijanni citava a riguardo il testo di Judith Butler Frame of war), ma di mettere in campo un guadagno di conoscenze e realtà. Un terreno da cui si può attingere la forza di interrompere il circuito della violenza (il gesto pacifico di cui anche Ida D. parlava nella relazione prima citata) e il coraggio di opporvisi non mediante un atto personale eroico e isolato, ma attraverso un lavoro simbolico comune che restituisce dignità e centralità all’esperienza soggettiva del lutto, della fragilità e della violenza subita aprendo speranze e nuove prospettive di libertà.

Mi interessa riprendere una riflessione di Elisabetta Cibelli sul valore politico della mediazione e sulle conseguenze nefaste della sua mancanza. Vorrei evidenziare le differenze fra le pratiche in atto nel presente. Per quanto mi riguarda la mia preferenza va alla creazione di contesti. Lo scambio in presenza permette di alimentare la fiducia, l’ascolto, mentre viceversa sui social network si incrementano le polarizzazioni, la diffidenza, la rigidità schierata. In questo mondo di identità fittizie e di luoghi fittizi, il mondo reale disturba, è perturbante. Si riproducono fantasmi che si potenziano con grande sfoggio di pubblicità mediatica, come è accaduto nel recente G7 a guida italiana che si è svolto nel nuovo villaggio finto-antico di Borgo Egnazia, non a caso uno scenario artificiale che ben si accorda agli attuali tempi mediatici.

La mediazione è un fine lavoro, una messa al mondo di una parola incarnata e sessuata, un processo generativo. Partecipare alla pubblicazione del libricino Vietato a sinistra su temi controversi nel dibattito femminista, mi ha permesso di riflettere sugli effetti positivi di una pratica in contesto. Il fatto che si sia giocata la fiducia, l’affidarsi a un’altra, il credere possibile, ecco, tale postura ha dato luogo a un circolo virtuoso, alla generazione di altri contesti, di un movimento di scambio fra differenti posizioni su alcuni nodi che scottano, quelli affrontati nel libricino. In presenza di mediazioni e di riconoscimento di autorità, in alcuni incontri abbiamo finito per dialogare a volte anche con quelle o quelli che avevano tentato di far annullare le presentazioni del libro.

Il femminismo è sempre stato un campo di battaglia di idee e pratiche. In questo momento è particolarmente impegnativo esporsi in luoghi pubblici o tessere mediazioni con chi ricorre a strumenti virtualmente offensivi per manifestare il disaccordo. Lo sfondo che può giustificare queste modalità è che tutto ciò accade in un teatro di guerra e di azzeramento quasi totale della parola in favore delle armi. Si scambiano missili invece che parole! Ma le donne hanno sempre parlato. La guerra non è mai riuscita a farci tacere. Più che mai oggi possiamo dire che la libertà femminile è la novità storica, non la guerra. Le guerre ci sono sempre state.

Alla mia nascita, nel dopoguerra, mia madre Eva esclamò: «Una femmina, quanto dovrà soffrire!», mi ha raccontato Drusilla, la levatrice. Invece è stata una «indicibile fortuna», «non è da tutti», ha scritto Luisa Muraro1. Dopo un po’ di anni di femminismo, guidata dalla mia passione per la lingua e la storia, nel corso delle mie ricerche ho trovato in una vecchia busta una cartolina postale di mia madre sedicenne. Il destinatario era un corteggiatore (mio padre) cui lei comunicava che non se la sentiva di accettare le sue proposte di fidanzamento perché troppo giovane e poi soprattutto amava la sua libertà. Mi sono commossa e ho provato un moto di orgoglio. Erano gli anni trenta del secolo scorso. Un germoglio di fierezza e di indipendenza che lei mi ha trasmesso nonostante l’asprezza della sua condizione e del momento storico.

Negli ultimi anni ho provato un sentimento di gioia in nome della libertà femminile quando sembrava avviato con successo un percorso europeo di buone relazioni con l’Ucraina. Marina Santini nella sua introduzione ne parla. Mi sembrava un effetto positivo della contaminazione fra le donne italiane e le migranti ucraine che venivano in Italia per lavorare. Ricordo che all’inizio del terzo millennio si dibatteva pubblicamente, anche con grandi manifestazioni di piazza a Kiev, di un possibile ingresso in Europa del paese, diventato indipendente nel 1991. La famosa rivoluzione arancione, che ho seguito con le amiche femministe di Karkhov e di Kiev, e che in Italia riscosse tanta visibilità e suscitò tante aspettative. Un movimento promettente fino all’insorgenza di una crisi identitaria. Finì quando il governo dell’epoca pose la questione della lingua e approvò una legge che proibiva l’uso della lingua madre nei territori orientali del paese. Una politica linguistica territoriale di dominio come barriera difensiva/aggressiva, simile a un muro simbolico. Un’espropriazione del linguaggio, che imponeva con la forza la funzione istituzionale della lingua a scapito della funzione comunicativa. Uno snaturamento della creatività della lingua materna, che ha accompagnato l’avviarsi alla guerra in corso. Un processo di identificazione della lingua con un territorio. Un uso strumentale che la sostituisce a un territorio o viceversa un territorio che sostituisce una lingua cancellandone la natura simbolica, che è aperta, non selettiva, che non conosce confini territoriali. È a questo punto che la mediazione diventa performance, linguaggio performante, parola truccata che alimenta l’astrazione dai corpi, i fantasmi e i conflitti armati.

Ho trovato molto vicina alla mia esperienza la testimonianza di una giornalista del Guardian, Viv Groskop, che trent’anni fa ha trascorso un anno nell’ex-Unione Sovietica e in Ucraina. In un articolo del 16 giugno scorso2 racconta che, sebbene l’Ucraina fosse indipendente da tre anni, le affermazioni di identità nazionale restavano perlopiù sottotraccia, tranne che per il cibo e le bevande, diventate dopo il 1989 una questione di identità.

«[…] A quel tempo qualsiasi animosità fra i due popoli sembrava essere oscurata e i disaccordi minimizzati. […] C’era un senso di ottimismo, nonostante la “terapia d’urto” per l’economia.

[…] Ero in tournée con la band punk-rock del mio ragazzo, nell’estate del ’94. […] Quell’anno ho imparato a cucinare piatti russi e ucraini, un miscuglio delle ricette preferite dalle cuoche casalinghe di molte ex-repubbliche sovietiche. […] Alcune erano elaborate ricette tramandate in famiglia. […] Insegnavo inglese a studenti adulte e molte delle mie insegnanti ufficiose di cucina furono loro. […] La prima a invitarmi nella sua cucina è stata Oksana, una donna uzbeka [che] voleva mostrarmi la ricetta dei mànty, ravioli, di sua madre. […] Conoscere i mànty e come mangiarli (si morde la parte superiore e si succhia il sugo) mi è stato molto utile a Odessa. […] Tutto questo, ovviamente, prima che il cibo diventasse politico come tutto il resto. In Ucraina la madre del mio ragazzo mi ha insegnato a cucinare i syrniki(pancake) con tvoròg (formaggio fresco) parlandomi in un mix di russo e ucraino, una lingua chiamata sùrzhyk, il nome del pane misto segale. Non ho mai incontrato nessuno che facesse una grande differenza fra il parlare russo o ucraino, a quei tempi: si parlava semplicemente come si parlava. […]».

Per me la caduta del muro di Berlino rappresentò la fine del patriarcato, l’avvento della libertà femminile (e non solo), e così fu anche per le donne oltre la cortina di ferro: il regime per loro aveva perso credito. Furono dieci anni quelli della perestrojka, dal 1991 fino al 2001 con l’elezione di Putin, di fioritura e di sperimentazioni in tutti i campi, nuove riviste nascevano, nuovi giornali indipendenti, nuove TV, traduzioni in russo di tanta letteratura femminile e femminista con pubblicazione di tante scrittrici e scrittori russi prima censurati, mostre d’arte contemporanea di artiste non più ispirate al realismo socialista. Ricordo una raccolta di racconti russi dal titolo Cosa vuole una donna, che io comprai per tradurla in classe con le mie allieve e allievi. Un’esplosione di apertura e di rivisitazione della memoria grazie all’apertura degli archivi. Grandi dibattiti pubblici e sui giornali. Un’abbuffata di “democrazia”, di libertà con le donne protagoniste. Sempre nel 1993 contattai una Biblioteca delle donne, a Mosca, e conobbi due insegnanti che avevano aperto una libreria e una casa editrice, La nuova scuola, per scrivere e diffondere nuovi manuali, ispirati a una pedagogia non monolitica. Furono messe in scena le ragioni di tutti. In quel periodo così fertile io potei finalmente realizzare scambi residenziali con le mie classi dei licei di Milano e le classi di due licei di Pietroburgo. Le amicizie nate fra le scuole milanesi e russe sono state appassionanti, ispirate dal senso di libertà che le motivava oltre che dal desiderio di capire e dal piacere di conoscere una realtà e una storia differente dalla mia, dalla nostra, tutto grazie all’amore per la lingua.

- Luisa Muraro, Non è da tutti. L’indicibile fortuna di nascere donna, Carocci, 2011 ↩︎

- Viv Groskop, Caviale di melanzane, chioski di kebab post-sovietici: cosa mi ha insegnato la cultura gastronomica ucraina trent’anni fa, The Guardian, 16/06/24 ↩︎

Sono diventata una donna che ha un’idea fissa. È una cosa insolita per me personalmente; ho sempre avuto più di un’idea in testa, e nessuna che rifiutasse a priori di esserne sloggiata per far posto ad una migliore. Ed è una cosa penosa, ho scoperto, come trovarsi in prigione. L’idea fissa non solo tende a legare a sé tutte le altre, ma tende essa stessa a concentrarsi in un punto, diventando così di un’intensità che prelude, temo, al mutismo. È come un chiodo che sta inchiodando il cervello ed è anche il martello che picchia sul chiodo: tum tum tum.

Le ho dato un nome, si chiama “Lo splendore di avere un linguaggio”. L’ho trovato in Clarice Lispector, La passione secondo G.H. (si dovrebbe scrivere GH, ma non importa). Nella sua lingua originale il nome è: O esplendor de se ter um linguagem. Il nome è bello; fa pensare all’alba delle persone insonni o malate, alle icone nel buio delle chiese orientali, alle stelle dei viaggiatori di una volta, perduti nel deserto o, peggio, nel mare aperto. In certi momenti della storia, o della vita personale, un linguaggio può fare una luce grande e piena, tolte, pur sempre, le ombre prescritte dall’ottica (la scienza è scienza). Ma la mia presente povertà me lo mostra come una luce non forte e lontana; non per questo meno cara, anzi.

Ho scoperto infatti che il linguaggio può mancare: non relativamente a uno più potente (Lettera a una professoressa del Sessantotto) o più autentico (Le parole per dirlo del femminismo), ma in assoluto. Ho scoperto che ci si può trovare al di qua del linguaggio necessario, e sono arrivata a pensare che oggi ci troviamo, come prova storica, al di qua o al di sotto del linguaggio necessario.

Come mi sia venuta una simile idea, non so, ma ricordo le volte in cui essa mi torna in mente. Una volta fu in seguito ai primi arresti di Tangentopoli. C’era, nella città di Milano, una tristezza delle cose mute che “parlava” al posto nostro, che non sapevamo parlare il linguaggio necessario. I linguaggi che poi si sono imposti, della legge, della televisione, della vendetta, della riorganizzazione politica, hanno significato qualcosa ma non rendono il patimento collettivo causato dalla scoperta di tanto scandalo.

Altro esempio, dopo le bombe del 27 luglio 1993, scoppiate a Roma, nei pressi di due edifici cattolici, e a Milano nei pressi del Padiglione di Arte contemporanea, causando distruzioni e morte. I giorni successivi la stampa riportò i commenti della Lega Nord («è contro di noi»), degli ex-referendari («si vuole fermare il nuovo»), del ministro dei Beni Culturali («è un attentato alla cultura»), del capo del governo («nel mirino, il governo»), di opinionisti cattolici («contro la Chiesa e il suo capo»), e cosi via, tutti aggrappati al protagonismo delle bombe per rincalzare il proprio senza lontanamente riuscirci, troppo scarsa essendo la sorpresa innocente e dolorosa, ma anche il gusto detective, l’ironia, la mobilitazione interiore. Non si erano nemmeno sforzati, era evidente, come scolari che svolgono il tema assegnato sapendo in partenza che risulterà insufficiente. Commentare bombe e morti diventa noioso per chi ha perduto la fiducia nel linguaggio.

È a causa dell’abuso che l’abbiamo perduta, io dico. Le bombe sono venute dopo, quasi di conseguenza. Ed è, perciò, la storia dell’abuso linguistico che occorre ricostruire. Quand’è cominciata? Se risalgo i cinque decenni della mia vita non infante, fra i ricordi più antichi c’è una crociata via radio contro il pericolo comunista. Eravamo da poco usciti dalle sofferenze di una guerra e di un’occupazione militare, una più maledetta dell’altra, eppure quel programma radiofonico ci fece (parlo di me, dei miei genitori e degli altri familiari) un male più grave. La fiducia nel proprio giudizio umano e politico, che l’esito della guerra sembrava poter rinsaldare, andò perduta per la paura di un avversario nuovo e strapotente, non individuato in tempo utile; alla soddisfazione per la liberazione e la pace cui tutti avevamo contribuito, anche i più piccoli, subentrò il fantasma di un futuro ben più gravemente minacciato. E tutto questo arrivava non dall’esterno, con bombe e carri armati, ma attraverso la voce della radio che prima ci aveva aiutato a sperare e a resistere.

Cominciò così ad offuscarsi per me lo splendore del linguaggio, la luce sacra e aurorale delle parole che, insieme alla forza di mia madre e quasi identificata con essa, mi aveva assistito sul bordo delle fosse anticarro, nella fame e nel freddo, nella contemplazione delle macerie, nell’ascolto di fatti inauditi e tragici, i più tragici di tutta la storia umana conosciuta.

Sto cercando di discolparmi? O attribuisco ad un avvenimento qualsiasi qualcosa che doveva comunque succedere? La colpa sarebbe che poi io stessa cominciai a usare il linguaggio e, soprattutto, a pensare che così si debba fare con le parole e a giustificare che altri lo facessero. Non penso a falsificazioni ottenute con trucchi retorici né a menzogne propagandistiche. Penso agli usi normali, quelli giudicati corretti: c’è infatti una misura che il linguaggio dà a noi e non noi al linguaggio – misura materna la chiamo – ed essa è già perduta quando diciamo “usare” il linguaggio. Uso e abuso in questo senso sono collegati fra loro; non c’è, fra l’uno e l’altro, un salto che ci avverta del passaggio. Denunciamo gli abusi senza notare che discendono dagli usi che noi stessi facciamo del linguaggio. Per marcare il passaggio, dove risulta troppo facile e ha conseguenze troppo gravi, oggi si ricorre a codici deontologici di autoregolamentazione. È un espediente importato dai Paesi riformati, che fa leva sulla capacità umana, forse più sviluppata da loro che da noi, di interiorizzare norme. Ma, anche se ben formulato e rispettato, un codice non può prevenire un abuso micidiale per la vita della lingua, che è l’uso stereotipato. Anzi, i codici lo favoriscono.

Non sono la sola, per fortuna, a criticare la funzione oggi attribuita all’etica nei rapporti umani. L’etica aveva già un suo posto nella civiltà occidentale moderna, e piuttosto grande; ora si vuole dilatarlo, secondo me oltre misura, per farle prendere il posto di un ordine simbolico perduto. Infatti, se passiamo dall’uso all’abuso quasi a nostra insaputa, vuol dire che, nel rapporto con la lingua e gli altri linguaggi, la misura era perduta già da prima. “Prima”, quando?

Ritornando alla mia storia personale, ma comune, una grande perdita di competenza simbolica l’ho patita con l’entrata nella scuola dell’obbligo, a causa del disprezzo scolastico del dialetto, che era la mia lingua materna in senso stretto. L’italiano non mi fu insegnato come una lingua strettamente imparentata con quella che già sapevo, ma come fosse una lingua superiore che doveva prenderne il posto. Da due secoli in Italia, e altrove, si discute dei dialetti e delle minoranze linguistiche, senza arrivare a capo di niente. E questo perché, secondo me, la questione non viene messa sulle sue gambe, intendo il primato della lingua materna letteralmente intesa, lingua che la creatura impara venendo al mondo, quasi sempre dalla madre. Non mi riferisco, sia chiaro, al dialetto veneto o lombardo o alla lingua tedesca nel Sudtirolo: anche questi sono nomi convenzionali, sovrapposti alla lingua materna, la cui finezza è tale da registrare differenze fra un paesino e l’altro (fra un quartiere e l’altro di Palermo, mi informa Maria Schiavo) e oltre, radicandoci in definitiva nel luogo unico della relazione materna.

Ma sono passaggi, non barriere. La lingua, di suo, non conosce frontiere, ma solo passaggi, traduzioni. Tra una lingua e l’altra, non ci sono guardie, ma traduttrici e mediatori. Purtroppo le mie maestre di scuola erano preparate a fare le guardie più che le mediatrici fra cultura infantile e cultura scolastica. Non erano preparate alla traduzione di quello che María Zambrano chiama il sentire originario, farlo cioè passare dal luogo della relazione materna ai diversi luoghi di questo mondo. Uso l’imperfetto perché al presente devo mettere il danno di una deportazione culturale attraverso troppe frontiere. Ho letto sullo “Herald Tribune” di un programma formativo rivolto a giovani madri immigrate per convincerle a parlare alle loro creature neonate: non vogliono, perché la loro lingua non è l’inglese, quella utile per il futuro dei figli. Similmente, noi non possiamo ereditare né far ereditare la ricchezza che si trasmette con le parole e gli altri linguaggi. Dal patrimonio ci separa non la geografia né un’invasione di barbari, ma la mancanza del linguaggio necessario. Chi insegna storia conosce la fatica spesso inutile di far imparare la storia: le persone giovani sembrano capaci di assimilare unicamente le conoscenze che si producono nel loro presente. Vi sono musei che, per non restare deserti, si sono organizzati come saloni di video-games. A questo imprigionamento nel presente (o nel futuro?), risponde la comparsa, fra le persone più giovani, di forti vocazioni storiografiche: oggi si parte per il passato come in altri tempi si andava in Africa o in Cina.

Un viaggio di altro tipo, verso le risorse della lingua materna, suggerisce Giovanni Ferrari in un libriccino sorridente e geniale, Homo scientus (Muzzio, Padova 1993). L’autore, uomo di scienza, si interroga, preoccupato, su ciò che avviene nel suo mondo. C’è un morbo pestifero, egli dice, che ha colpito la ricerca scientifica, la “peste del linguaggio”. In che cosa consiste? «La semiotica della peste del linguaggio è riferibile principalmente alla perdita di potere della parola», perdita che riguarda la parola «come elemento strutturale delle costruzioni linguistiche, capaci di realizzare non solo la collezione di informazioni, ma anche una rete di fatti e concetti connessi mediante implicazioni teoriche, confronti dialettici e riferimenti incrociati, le cui interpretazioni possono essere espresse correttamente solo con parole appropriate, capaci di costruire un linguaggio non approssimativo». La perdita in questione si manifesta specialmente nell’assenza di emozioni dalla comunicazione scientifica, con il risultato che questa non è più capace di comunicare: «Due sono gli elementi emotivi che non possono mancare nel discorso scientifico: curiosità e meraviglia», e risultano invece tristemente mancanti. Alla patologia del linguaggio contribuisce il passaggio obbligato attraverso l’inglese: «Espressioni generiche e stereotipate imperversano nei lavori pubblicati in lingua inglese, ma hanno ormai preso possesso dei testi italiani mediante traduzioni che soffocano qualsiasi conato di originalità». L’inglese, naturalmente, non è una causa del male, e in generale l’autore ci invita a non cercare cause, quanto a riconoscere la malattia. E poi, che fare? Seguiamo l’esempio del Decamerone, è la sua risposta, e facciamo il Decamerone della scienza, ossia un ideale congresso scientifico cui partecipano donne e uomini capaci di raccontare la scienza. Dovrebbe essere organizzato in tre livelli, spiega Ferrari. E nella sequenza dei tre livelli che io vedo abbozzato il viaggio di ritorno verso le risorse della lingua materna. Il primo, fatto di comunicazione elettronica in linguaggio specialistico e in lingua inglese, senza uso di carta stampata, è la comunicazione di ricerche e risultati tra specialisti. Il secondo riunisce fisicamente e liberamente, fuori da calcoli di potere, un pubblico di studiosi, non solo specialisti, che ascolta racconti di ricerche, fatti in lingua nazionale, ravvivati da letture, senza escludere «il contributo dell’inconscio». Il terzo livello coinvolge il grande pubblico, con la divulgazione delle nuove conoscenze.

Al terzo livello, prima della divulgazione, io metterei l’insegnamento, sia scolastico sia universitario, scritto e orale.

Mi ha colpito la parola d’ordine che gli/le studenti si sono dati l’autunno scorso, “Jurassic School”; mi pare il sintomo di un’afasia tecnologica, non smentita dai servizi giornalistici né dalle testimonianze di insegnanti di scuola: «non dicono perché occupano, non hanno niente contro la scuola, dicono solo che vogliono ritrovarsi fra loro». Testimonianze a loro volta afasiche; esattamente come i paper scientifici, anche i rapporti degli adulti con le persone giovani sono o sembrano privi di emozioni. Le emozioni ci sono, ma non arrivano alla comunicazione. Sto pensando al volto di una studentessa che, dal primo giorno di lezione, mi guardava con una concentrazione sempre uguale, senza rapporto apparente con le mie prestazioni, finché, durante un ripasso notturno della giornata, ho capito che quello era lo sguardo delle creaturine davanti al televisore acceso. Nello specchio muto e immobile di quello sguardo, ho potuto misurare la mia perdita. Mia, nostra. In filosofia, da un secolo, non facciamo che ragionare del linguaggio; nello sguardo della studentessa io, come una balena arenata, ho trovato la terra ferma di un sicuro fallimento. Quando qualcuno mi dice: ma hai provato a leggere l’ultimo Habermas, per dirne uno, rispondo come negli slogan: no, grazie. Credo nel lavoro intellettuale, è la mia professione, e apprezzo la tenacia di quel vecchio pensatore, ma ci sono scacchi che domandano di essere registrati.

Un giorno ho trovato le studenti del mio corso fuori dall’aula: c’è dentro una lezione, mi dicono. Non era esattamente così; c’era dentro un personaggio di cui non ho potuto stabilire l’identità, che parlava con cinque o sei studenti, ma sarebbe più esatto dire che li faceva parlare. Un venditore di computer? un assicuratore? un rappresentante di Dio?

La questione è che, rovesciando il punto di vista, non avrei saputo stabilire, sebbene portasse il mio nome e fossi proprio io, chi era e che cosa faceva lì la donna che si affacciò alla porta per invitare il personaggio ad uscire con la sua piccola corte, dicendogli che a quell’ora in quell’aula “c’era lezione”. In effetti, mi muovo nell’università da anni senza essere arrivata a costituirmi, non dico un’identità, ma un’immagine di me per me, dotata di coerenza, e senza riuscire ad orientarmi, se non mi tenessi attaccata a un’aula e a un orario; non bastano infatti i rapporti buoni e la passione di cercare e insegnare, che pure è grande. Faccio spesso un sogno: sono in viaggio, distante, e improvvisamente, con angoscia, mi rendo conto che dovrei andare a scuola, a insegnare, ma ho dimenticato le date, i luoghi, gli orari. In passato mi sono sforzata di pensare che doveva trattarsi di un mio male, come una forma di disadattamento accademico. Dopo di che ho dovuto capire che non c’è un mondo al quale io non saprei adattarmi, perché senza linguaggio non c’è mondo. E ho capito che il male di cui soffro è comune; tutti lo mascheriamo in qualche modo, come una famiglia dove tutti soffrono dello stesso disturbo ma si finge, tacitamente, di essere normali.

C’è nella vita dell’università, e altrove, forse ovunque, una frammentazione e una casualità di accostamenti così estese che le persone, le cose, i nomi, i discorsi non arrivano mai a formare un contesto sensato e duraturo. Come descrivere la natura di questa perdizione? Essa si manifesta nel disordine notorio dell’istituzione accademica: c’è incoerenza e casualità nei soldi, nelle gerarchie, nelle carriere, nella divisione del lavoro, nelle discipline, negli ordinamenti, e via, via. Ma la cosa di cui parla, il morbo di cui soffriamo, non si identifica con i problemi della giustizia, della buona amministrazione o dell’efficienza. È un disordine più elementare, ed è sbagliato, secondo me, ritenerlo esclusivo dell’università. Ascoltando le operaie di un’azienda grande e moderna, ho riconosciuto la stessa cosa insensata che sta avanzando anche in quella diversa realtà. Dicevano: non si capisce più niente, a furia di voler organizzare tutto, è tutto disorganizzato, c’è uno spreco che non riusciamo a impedire, non riusciamo a lavorare bene, ma nessuno ci ascolta. La perdita dell’ascolto, ecco il sintomo, perché infatti, nel linguaggio, prima della parola viene l’ascolto. Pare che cominciamo ad ascoltare ancor prima di venire al mondo; certo, l’ascolto è la pratica simbolica di chi ha il senso dell’autorità della parola. Anche questo è un punto di rispondenza con l’autore di Homo scientus che segnala la sordità che domina nella società scientifica: per il troppo peso che si dà ai rapporti di potere, io suggerisco. Ho notato infatti che chi si concentra sulla questione del potere, si regola benissimo in base a certi segnali e diventa sordo al significato delle parole. Ma la sordità sembra estendersi, sta diventando sordità reciproca fra persone di poco o nessun potere, sui tram, in mensa, fra vicini, fra studenti, fra colleghi.

Un impiegato della mia università, coraggiosamente, ha fatto girare una lettera documento intitolata Contro l’ingiustizia un atto di giustizia. Comincia denunciando che «alcuni alti dirigenti dell’Università usufruiranno di benefici economici arretrati di un centinaio di milioni, in quanto è stato loro riconosciuto il ruolo di dirigenti ab ovo». Questo fatto, dice la lettera, «ha suscitato tra il personale sentimenti che vanno dal disgusto alla rabbia, soprattutto in considerazione delle disuguaglianze economiche esistenti e dei sacrifici che lo Stato ci obbliga a sostenere in nome dell’emergenza economica». Finisce invitando a firmare il documento e a «devolvere l’equivalente di un’ora del proprio stipendio a favore dei disoccupati o per qualche analoga iniziativa di solidarietà». L’autore non intende denunciare illegalità; al contrario, egli sottolinea che le cose da lui denunciate sono legali, ma proprio questo è «l’aspetto più sconvolgente». Come dargli torto? Segue tutto un elenco di sconvolgimenti della giustizia ad opera della legge, un paio dei quali, suppongo, riguarda anche me: «ci sono leggi che consentono ai docenti universitari di avere un orario ridicolo e senza controlli, di insegnare in una sede pur vivendo a centinaia di chilometri di distanza». Dico “suppongo”, perché, a parte i non so quanti chilometri che separano Milano da Verona senza separare il mio vivere dal mio lavorare, c’è la questione di quell’“orario ridicolo”, forse inteso come orario d’insegnamento, e non di lavoro. Ma il “senza controlli” non mi lascia scampo. È dalla prima, elementare che gioco d’astuzia per riuscire a lavorare senza controlli: l’amante del lavoro, esattamente come l’amante-amante, odia i controlli.

Chi ha risposto alla lettera documento di quell’uomo?, mi sono chiesta. Forse nessuno, io gli rispondo qui e mi tengo la sua lettera come documento del vicolo cieco in cui è finita la ricerca di giustizia. Forse la sua sorte sarà di approdare, per una sera, in uno di quei programmi televisivi che confezionano e servono al pubblico la sua voce inascoltata.

La televisione, di nuovo. Come la lingua inglese, neanche la televisione è una causa. Ma in essa, più che in altre situazioni, risalta la mancanza del linguaggio necessario. A differenza di altre situazioni, infatti, la televisione appare schiacciata fra la potenza del mezzo tecnologico e la pochezza della parola che esprime. In realtà, è capitato che una straordinaria esplosione di potenza tecnica nelle comunicazioni umane, sia caduta in un’epoca di mancanza di parola. Quando guardo Mike Buongiorno nella Ruota della fortuna o Donatella Raffai in Chi l’ha visto?, non posso non ammirare la continuità delle loro prestazioni, segno di, come chiamarlo? rigore professionale? docilità? con cui fanno la loro parte, non una parte, ma la Parte umana di un mezzo strapotente. Al paragone, di Buongiorno e della Raffai, io credo che noi, nella situazione che si chiama insegnamento e ricerca, stiamo facendo piuttosto male la nostra parte. Abbiamo privilegi che non ci è difficile difendere grazie ad altri privilegi, ma, alla lunga, niente ci difenderà dalla pochezza della nostra comunicazione. Di che cosa parlano i professori universitari quando si parlano? Non di studenti né di studi né di ricerca, non di amori, progetti o sogni, non di lotte, non di passioni, non di piaceri. Ma di concorsi, quasi unicamente. La conversazione fra accademici è noiosissima; al confronto, i minatori sardi sembrano il nipote di Rameau. Sappiamo parlare come chi non è misurato dalle necessità del vivere né dall’urgenza delle altrui aspettative. Cioè meno bene di un venditore di computer o di un rappresentante di Dio, per non fare paragoni sleali con chi offre droga e conduce programmi televisivi.

Sono così tornata sulla porta dell’aula alla quale un certo giorno mi affacciai per dire ad uno sconosciuto intrattenitore di studenti che doveva uscire perché, a quell’ora in quell’aula, c’era “lezione”. Ma non è di un copione migliore che siamo alla ricerca. Serve una cosa ben più semplice e difficile, addirittura un linguaggio, cosa che nessuno può darsi da sé né imporre ad altri, ma solo trovare e praticare. Perciò non possiamo che partire da quello che c’è e dal suo nome, se per avventura lo ha. E infatti un nome, per nostra fortuna, c’è. Sulla porta dell’aula c’è una donna: non una vergine, non una sposa, non una madre, ma semplicemente una donna. Ricalco, come qualcuno avrà riconosciuto, Maestro Eckhart, Sermo 2, cioè un testo allegorico esposto ad essere malinteso per più versi, fra cui quello della sua significanza storica. Un testo allegorico, voglio dire, non è mai solo allegorico; l’allegorismo ruota sempre intorno al perno di una letteralità. Che va scoperta, di volta in volta, poiché la letteralità è una faccenda di contesto. Una donna, non un professore, una disciplina, un esame, una scuola. Io, personalmente, potrei provare a identificarmi con queste categorie, ma di me resterebbe senza nome quello che esse lasciano fuori come un loro di meno e un loro di più, il genere femminile, significante di una dignità umana in forse e di una libertà minacciata, da cui la Costituzione dice che si deve prescindere: “senza distinzione dl sesso”.